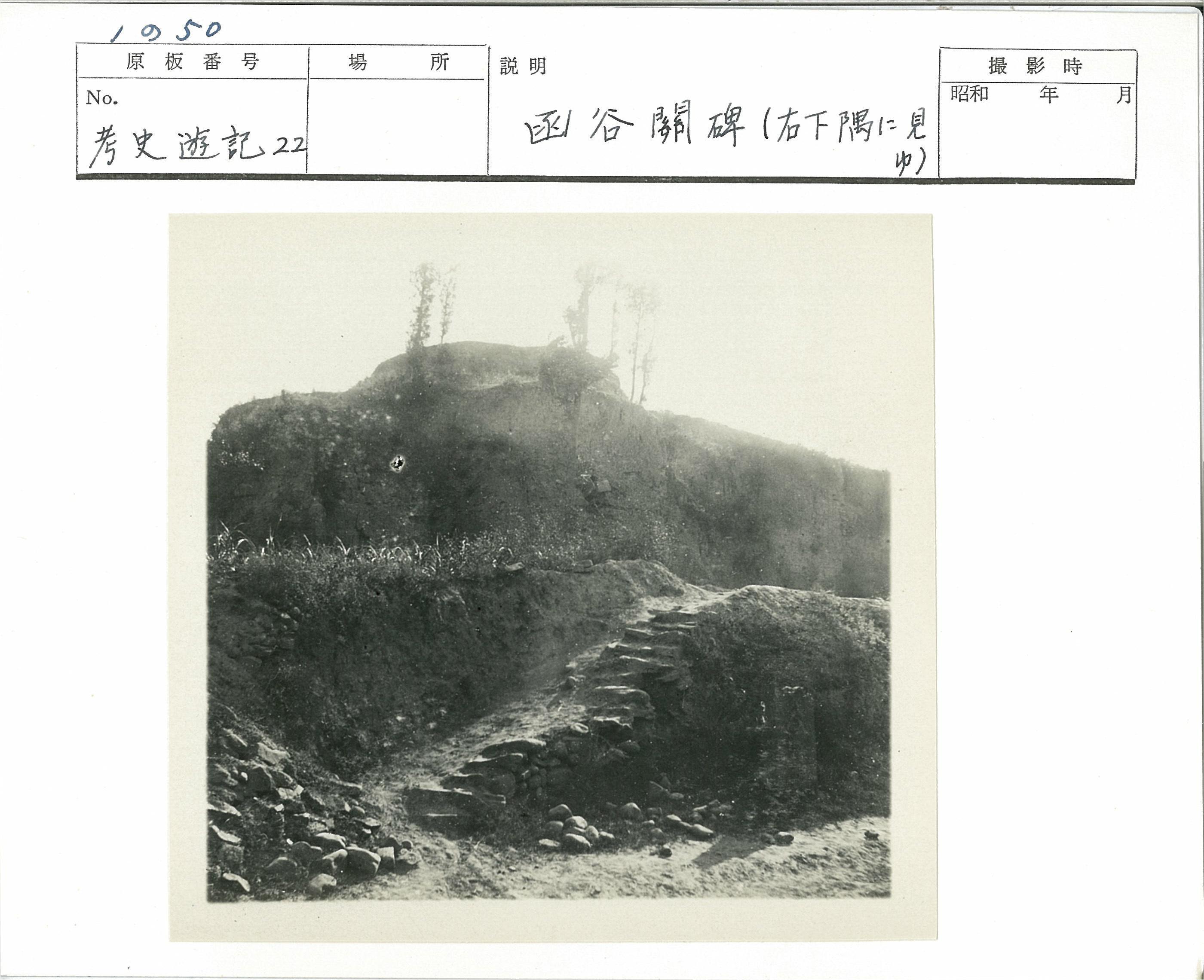

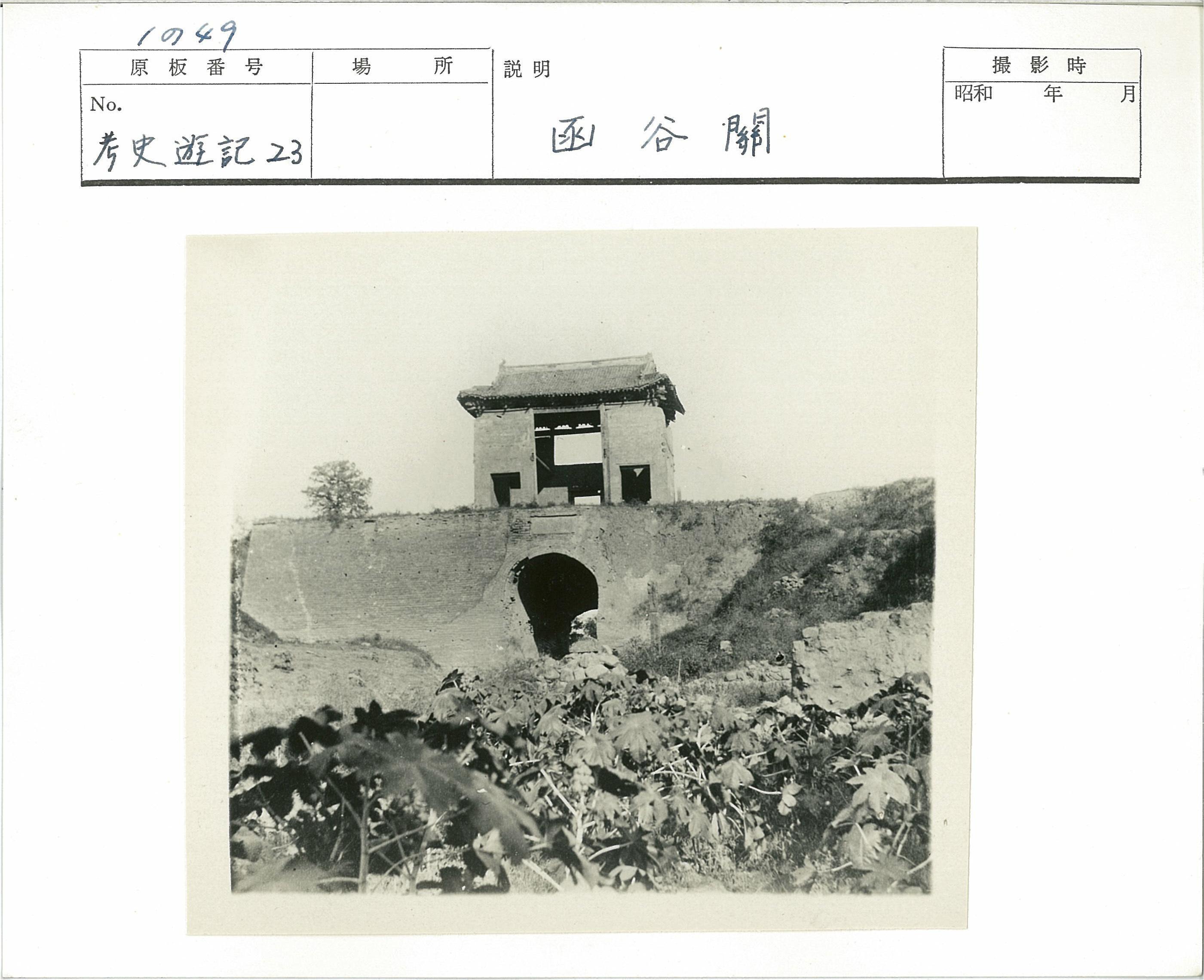

1907年新安县汉函谷关老照片

汉函谷关早期留存的照片不多,1907 年 4 月,日本人桑原骘藏被文部省选派,到中国留学。而他在中国留学的两年期间,有过四次⼤的旅⾏。第⼀次即洛阳、长安⽅⾯的旅⾏,是桑原骘藏抵北京后最早的⼀次长途之旅。1907 年 9 ⽉ 3 ⽇出发,10 ⽉ 28 ⽇返回,主要路线是北京⼀彰德府⼀新乡县⼀清化镇⼀黄河⼀洛阳⼀陕州⼀潼关⼀长安⼀咸阳⼀乾州,再经郑州返回北京。除北京⾄清化镇和郑州⾄北京段乘⽕车外,其余⾏程基本上是利⽤马车或者骑马、徒步。按桑原骘藏本⼈的记述,全程为五⼗六天,⾏程五千五百⾥,除去⽕车⾥程,近三千⾥。同⾏者为早于桑原抵北京留学的宇野哲⼈。事后,桑原骘藏将此次考察之⾏撰写成旅⾏报告,邮寄给⽂部省,后由⽂部省转给《历史地理》杂志,由该杂志于 1908 年 3 ⽉开始分期连载,题名为《雍豫⼆州旅⾏⽇记》,后在出版的书籍《考史游记》中本篇更名为《长安之旅》。由于此次旅行,桑原骘藏经过了新安县,留下了两幅跟函谷关相关的照片,显的非常珍贵,两张照片也都收录在书中。

桑原骘藏是于 1907 年 9 月 9 日离开洛阳到达新安,9 月 10 日早上经过铁门离开。《考史游记》中关于函谷关的部分主要是 9 月 9 日,原书内容记录如下:

九⽉九⽇ 晴 ⾏程七⼗⾥

早六点半出发,七点⾄洛阳西关。是⽇暑风急,尘⼟扑⾯,痛苦程度不言而喻。中午过磁润镇(距洛阳县四⼗⾥)不久,沿涧⽔往西北⽅向⾏,四点多抵新安县(距洛阳七⼗⾥)。新安县东门外约⼀⾥半处,有“函⾕关”⼤⽯碑,碑⽯现已折断,仅存下半部分。其西有楼关,关上题“汉函⾕关”。函⾕关有新旧⼆关,旧关在灵宝县,为周末秦代之函⾕关。汉武帝时,楼船(海军)将军杨仆杨奂,驻扎新安,因耻为关外之民,请移函⾕⾄新安以东,这便是汉代之新关。新旧⼆关相距约三百⾥,唐代李义⼭(《荆⼭》)有“杨仆杨奂移关三百⾥”的诗句,即指此⽽⾔,新关濒临涧⽔,背依陡⼭,虽不失为⼀⽅形胜之地,但若将其与灵宝的旧关要塞相⽐,⼏乎不能同⽇⽽语。新安联通伊洛,为明代理学家之渊薮,其最著名者,有孟化鲤字云浦、吕维祺谥号忠节⼆⼈。两⼈死后均葬于此地,今新安县东门外有神道碑。五点半投宿于西门外的⽟盛店。

上图即为文中提到的“函谷关”大石碑(图片右下角),位于新安县东门外约一里半,碑⽯当时已经折断,仅存下半部分。

上图为函谷关关楼。

图片来自 《华北交通写真》