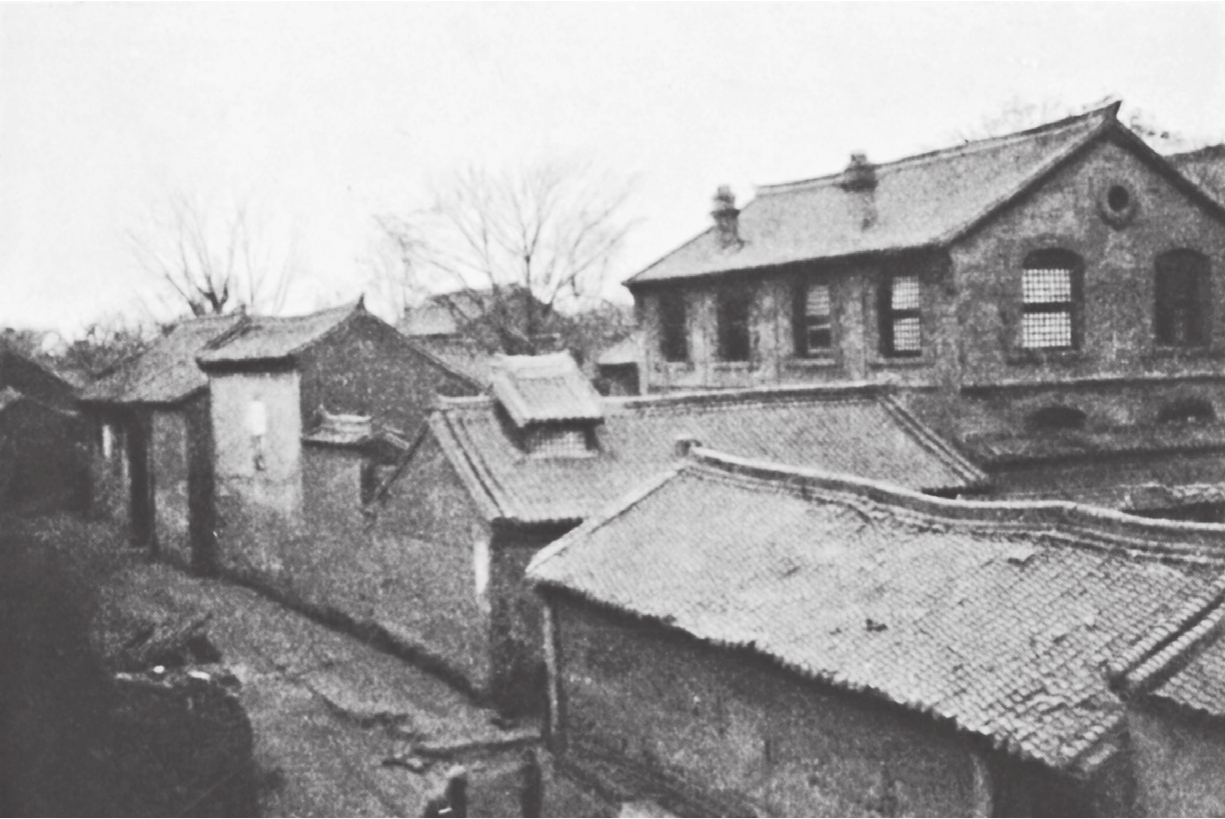

20世纪10年代新安县孤儿院照片(2张)

在安特生的《龙与洋鬼子》一书中,有一篇关于传教士的内容,文章记录了安特生与在新安县传教的玛丽亚·皮特森之间的一段友情关系的描述。同时书中有两张关于孤儿院的照片,一张是孤儿院的外景照片,另外一张是 1919 年饥荒时期传教士与孩子们的照片。

据 1989 年新安县志记载:新安县孤儿院,清宣统三年(1911)由瑞典国传教士卞桂英、康若兰等筹建,原设于县城南后街的福音堂后院。时连年兵祸灾荒,道有弃儿,教会拣回抚养,初建孤儿收养所。后募得本国人实安的遗产及西欧教会的捐助,由庞而立、艾约翰、叶杖学协理,又在城西街路南建西式楼房 1 座,民国十一年竣工,定名新安县实安慈惠孤儿院。民国十六年(1927),该院由国人邵修德管理,并在各级政府备案。1929 年蒋冯战争中,孤儿院一部分迁往山西运城,1933 年迁回。1951 年,县人民政府对该院人员进行疏散安置,孤儿院停办。

其中卞桂英、康若兰两个人在《龙与洋鬼子》中都有提到,卞桂英就是玛丽亚·皮特森,而康若兰就是玛丽亚·哈尔特克兰茨。

玛丽亚·皮特森(1873 - 1951),即 Maria Pettersson,中文名“卞桂英”, 1873 年 11 月 17 日出生,19 岁成为基督教传教士,1896 年被派往中国做传教工作。1899 年 3 月,玛丽亚被从山西总部派往河南新安县做传教工作。1951 年作为最后一批离开中国的传教士,她回到了家乡瑞典,不久去世。

玛丽亚·哈尔特克兰茨,即 Maria Hultkrantz,中文名“康若兰”,1910 年来到新安县传教。

安特生(1874.7.3-1960.10.29),即 Johan Gunnar Andersson(约翰·古纳·安特生),著名的瑞典地质学家、古生物学家、考古学家,他是中国现代考古学的奠基人之一,其学术遗产现主要收藏于瑞典东方博物馆。他也是仰韶遗址的发现者,被成为“仰韶文化之父”。

下面摘录《龙与洋鬼子》一书中关于玛丽亚·皮特森的相关部分内容,其中包含有对当时新安县情况的一些描述,比如土匪猖獗、但土匪也怕外国人、饥荒等问题,供参考:

1917 年春,我横穿河南省西部,做了一次地理勘察。从陕西省边界上的潼关出发,我沿着黄河一直向东,前往陕州。勘察途中,经过洛阳时,大家(我、我的助理徐先生还有我的仆人)留宿了一晚,以便等待第二天一大早的火车,前往陇海铁路西头的终点站——山西省大同市的观音堂镇。

第二天早上六点左右,我们就起床了。这么早起床,外面还有些凉意。我们发现此次西行的火车只有一节旅客车厢,并且是一节货车。此外,我们与一些苦力和年老的村妇,挤在一节车厢里。

在车厢里,我看到了一位外国女子坐在狭窄的小木凳上。她身着朴素的蓝色长裙、身材矮小、谦恭有礼,眼中充满了善意和机智。我们攀谈起来,就像其他身在中国的外国人,如果在旅途中邂逅,总会寒暄几句。起初我讲英语,她也讲英语,但很快我们就发现彼此竟是同胞。我们互通了姓名,我得知,她叫玛丽亚·皮特森(Maria Pettersson),生于瑞典西格斯特兰(West Gothland)的龙兹布龙镇(Lundsbrunn)。如今她在河南省的新安县传教已多年了。大概一小时后,她到站了。皮特森女士下了火车,我则继续我的旅程。

之后我又多次造访新安县,每次前往,我都会在她那小小的传教站逗留几日。和蔼的皮特森女士总是格外热情地款待我,并对我的科学工作给予帮助。位于新安县的传教站,隶属于瑞华会(the Swedish Missions in China)。这个小传教站里,只有两位女性传教士:玛丽亚·皮特森和玛丽亚·哈尔特克兰茨(Maria Hultkrantz)。前者来自西格斯特兰的一户农民家庭,后者则是在维姆兰省(Vermland)的庄园里长大的。她们二位背景迥异,但相处却很融洽,这一点着实有趣。在我印象中,农家女出身的那位,反而更具有领导力,尤其是在宗教问题方面。

玛丽亚·皮特森从事传教工作多年。在 1900 年义和团运动爆发之前多年,她就扎根于新安县了。她回忆起那难忘的一年,让我听起来既奇怪又荒谬,宛如神话故事一般。

她和其他几位女传教士被迫逃命,徒步走了 650 英里,一路从河南走到了南京。但是,尽管经历了几周的颠沛流离和性命之忧,玛丽亚·皮特森最珍视的回忆,竟是逃亡路上充满幽默的小插曲和她们这些逃亡者受到的优待。尽管有人辱骂和殴打她们,有时候也有人偷偷塞给这些外国女人一点儿吃的。

一次,有位好心的地方官请这些逃命的人吃大餐,足足有二十二道菜。玛丽亚·皮特森苦笑了一声:“但是,我们当时饥肠辘辘、狼吞虎咽,真是白白糟蹋了那些美食啊。”

后来,局势又逐渐恢复如常。皮特森女士重返新安县,如今她希望在这个无名小镇上继续传教,并最终安息在她的第二故乡。

正是在 1918 年晚秋时,我初次拜访了她的传教站。逐渐了解她之后,我愈发赞赏这位耶稣基督的信徒,因为她谦恭有礼、坚定不移、无所畏惧。

此行我的目的是根据之前发现的踪迹,来确定第三纪哺乳动物的精确遗址。如愿以偿,我们也成功收集到大量第三纪哺乳动物的标本。玛丽亚·皮特森请了一天假,在新安县的乡间小路上为我带路。第二天早上准备动身时,我得知目的地附近经常闹土匪后,我问她是否要带上我的自动手枪,她说不必。

出城后,我们步行了整整一天,翻山越岭,路经了许多小村庄。路上,她风趣地讲着有关土匪的故事。有一户农民,他家正在地里干农活的两个儿子被土匪掳走,之后再无踪影。她猜想,兄弟二人可能被当成奴隶卖了,卖到中国东北的黑龙江省去挖金矿了。还有一次,土匪们伪装成出殡的队伍,路经一个村庄。当队伍行至村子正中时,杠夫们放下灵柩、掀开顶盖,里面不是一具遗体,而是一堆枪支。土匪们纷纷掏出枪来,勒令村民们保持安静,然后把村子洗劫一空。

我一边听着故事,一边后悔把枪留在了传教站。几周后,我与附近传教站的传教士们谈及此事时,他们笑着对我说,在新安县的地界上,无论是谁跟玛丽亚·皮特森出门,都绝对安全。我这才明白,即便是当地的土匪们,也敬重她几分。

一天晚上,新安县附近的土匪和当兵的打了起来,双方的伤员都到她的传教站去包扎伤口。形势十分危急,因为军队的援兵到了,看起来要在传教站的庭院里接着打。这时玛丽亚·皮特森开始指挥调度:

“士兵在西,土匪在东。都规矩点儿,谁再吵闹,我就撕开他的绷带,把你们都轰出去。”自从那晚之后,这个一向寡言少语的小个子女人被新安县的土匪奉为圣人。

第二年,即 1919 年,我又去了一趟新安县。当时新安县周边一带都在闹饥荒,百姓们一边眼巴巴地盼着秋收,一边把黏土和少量野菜揉成窝头,靠吃烤“窝头”勉强果腹。两位玛丽亚(玛丽亚·皮特森和玛丽亚·哈尔特克兰茨)全力投入到救灾之中。她们站在大锅边上,分发食物给那些赤贫的饥民。而出现饥饿症状的儿童,一律被抬进一间狭小的育婴室。那些乡下饥民家送来的孩子最危急,只有一息尚存。但是这些孩子在育婴室被悉心照料的时间越长,就能越快转危为安、恢复健康。“这些孩子好脏啊。”我鲁莽地说了一句。因为这句话,玛丽亚·皮特森义正词严地给我上了一课。她使我深刻反省自己,并进而敬重两位异国他乡的女性连续几周的救灾工作。毫无疑问,她是正确的。那种认为给这些孩子洗衣服或者彻底擦干净身体的想法,实际上是很荒唐的。毕竟,人家二位传教士正在争分夺秒、夜以继日、想方设法地抢救孩子,而饥饿的孩子们正在各村的人群中等待一线生机。

后来我又去了新安县一次。这次,玛丽亚·皮特森正在全力以赴地为那些被父母抛弃的女婴重建一个家。这一直是她的夙愿,如今即将得偿所愿,她的脸上洋溢着幸福的光芒。

亲爱的玛丽亚·皮特森,如果你看到这些文字,请允许我向您致敬,向您不屈不挠的勇气、乐观开朗的性格、济弱扶倾的大爱表示我的敬意。无论是信仰上还是行动上,您都证实了自己是神的信徒,因为神所宣扬的正是对孩子们的爱。正是以您为代表的传教士们,使得传教的工作被中国人民敬重和尊崇。贪得无厌的西方列强,对中国人民犯下了各种滔天罪行,正是你们,在替他们赎罪。