卷十四 金石

金石文字,足为史乘补遗,虽残鼎破碣,亦有资考镜。新安素号瘠区,鼎、彜、尊、玺之属,收藏者鲜,而碑、幢所存,其可资研讨、证废置者为益,已自不少。加以近年瑞典人在东阳镇发掘之石器,更可考见远古之文化。用仿欧赵金石书例,只载目录,不载全文,其有关掌故、禆风化与名人题跋者,间录一二,以备后人之研索焉。

东阳镇发见远古石、陶各种文化遗物

据瑞典人安特生考查,称为吾国文化最初之物。兹仿绘其原图,并说明如左:

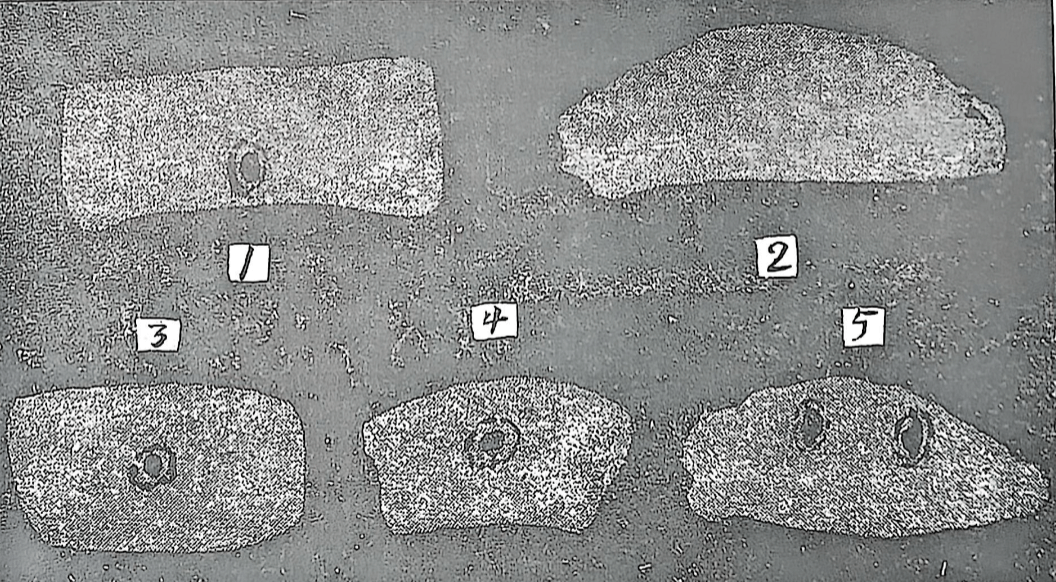

一、长方形石刀。系由红色坚质石灰岩所制成,刀附近有深孔一,长约四寸,宽二寸,厚约三分。

二、无孔石刀。系绿色之石所制成。刀背甚厚,约一公分有半,其形状既简单而又无孔。该物系所见石刀中最简陋者。长约五寸,中宽约二寸,形如半月。

三、长方形石刀。系由灰色石制成。中部有孔一。长三寸,宽二寸。

四、石刀,系由红色含铁之沙岩制成。中部有孔一,其形在半月形与长方形之间,长三寸,宽二寸。

五、半月石刀。系由绿色石制成。其形于无孔刀相仿,长三寸五分,宽一寸八分。

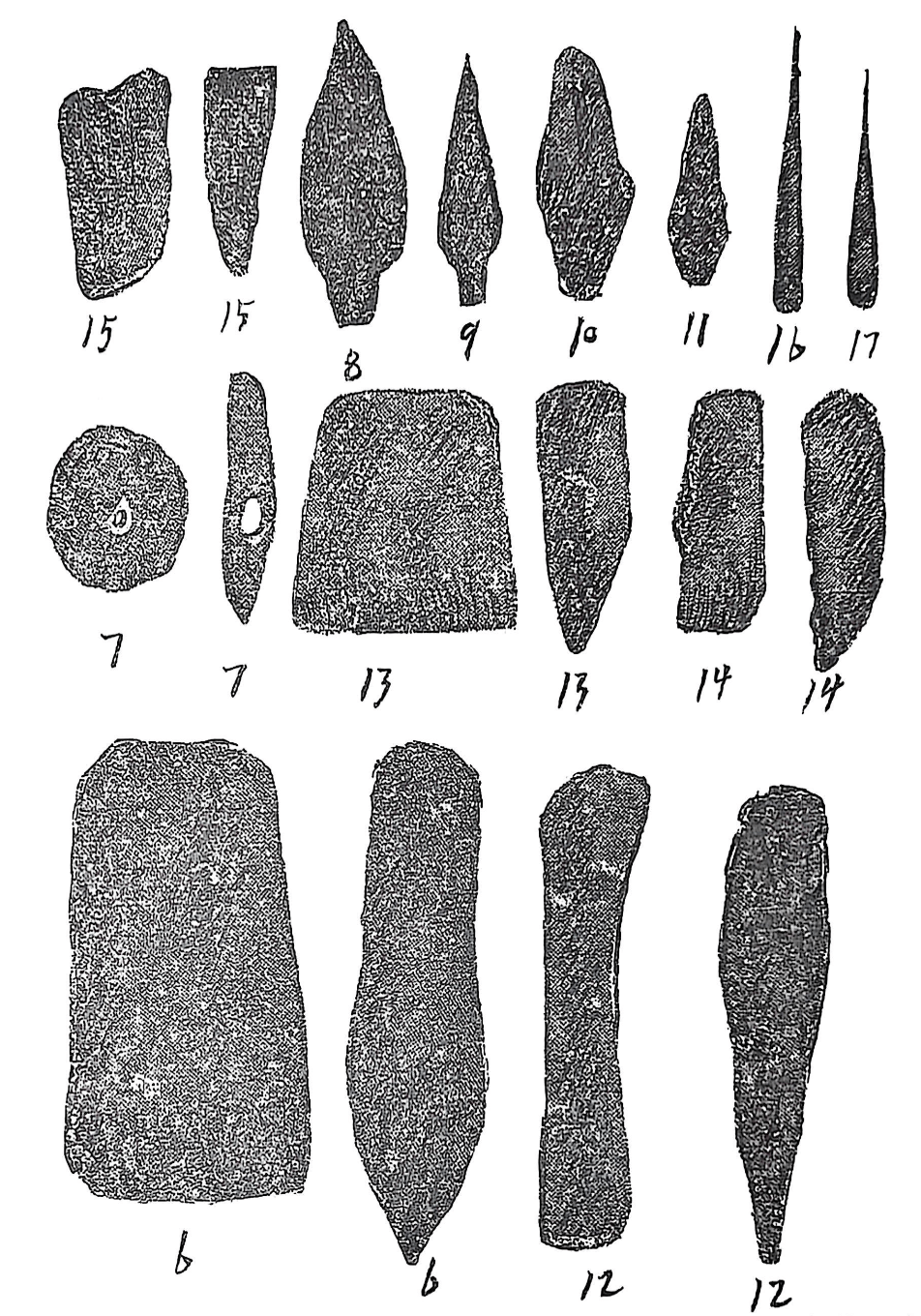

六、石锛。非对称式。由绿色岩石制成。长四寸,宽二寸,厚一寸。

七、纺织轮并轴。由红色石灰岩造成。径一寸,中有孔,可安轴。

八、九:石矛尖。长约三寸,宽约寸许。前尖两边有刃,后有柄。

十、十一:箭头。为板岩制成。长者二寸许,短者寸半,宽七八分。前尖,两边有刃。

十二、石斧。为绿色岩石造成。一长约五寸,宽约二寸半,厚约寸半;一长约六寸,宽厚约一寸,稍对称。

十三、短阔石斧。绿色石制成。长二寸八分,宽二寸三分,厚八分。稍不对称。

十四、石凿。由大理石做成。长二寸八分,宽约八分,厚约五分,侧面不对称。

十五、燧石锛。为黑色燧石制成。侧面不对称,大小不等。

十六、十七:为骨针。在欧洲旧石器时代末期已有之,为新安为旧石器之征。

方志“金石门”,陶器例不羼入,惟新安远古陶器,实文化所关,考古者所不可缺。冯云鹏氏《金石索》“碑碣”后并载“砖瓦”,已开厥先,兹仿其例,而以陶器附于石器之后,俾后世有考。

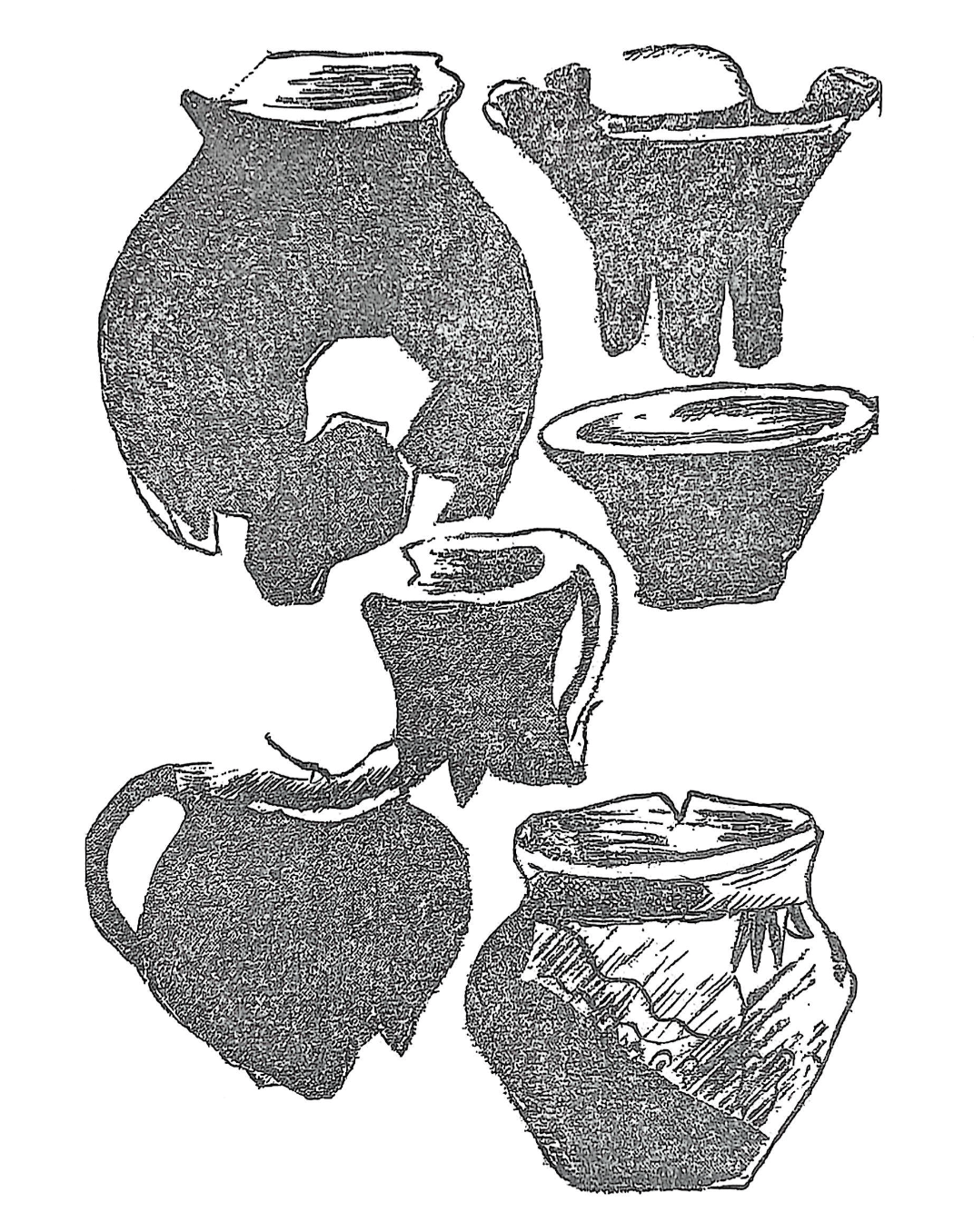

远古文化纪最完美单色陶器之一

此类为灰色之粗陶器。上有印纹或刻纹,多系手制,工亦粗糙。但亦有经陶人之磨轮推圆者,薄而小,手工精细。其手制之法,多先由布或麻绳作模型,外敷以泥,然后烧之。故各器每有此印纹。有刻文者,或转使印纹不甚显明,然印纹究系烧陶所印无疑。

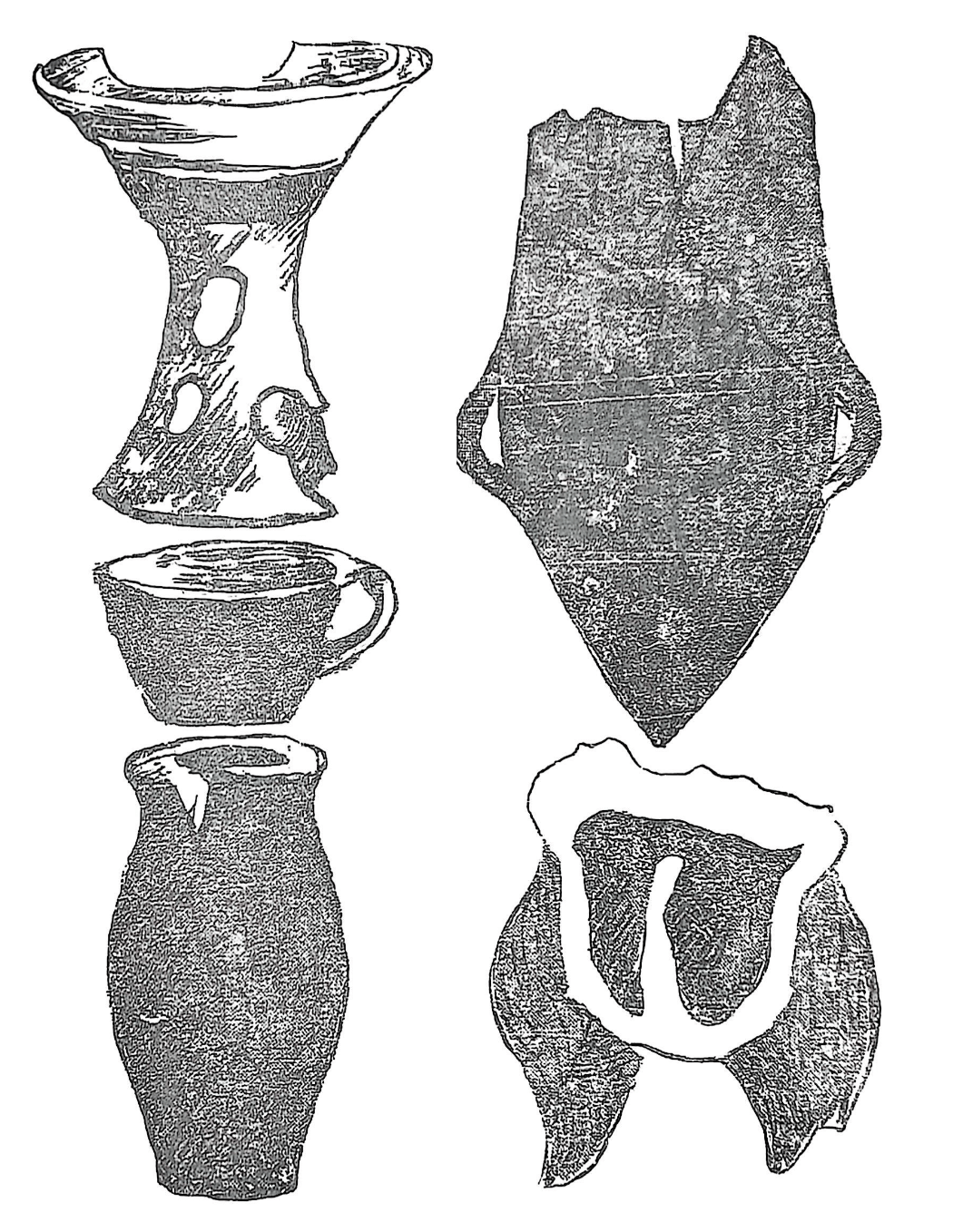

远古文化纪最完美单色陶器之二

此类为精致红色较多之陶器,因烧时火力强,养化所致,其上每有黑色或间有白色花样者,面皆磋磨光平。

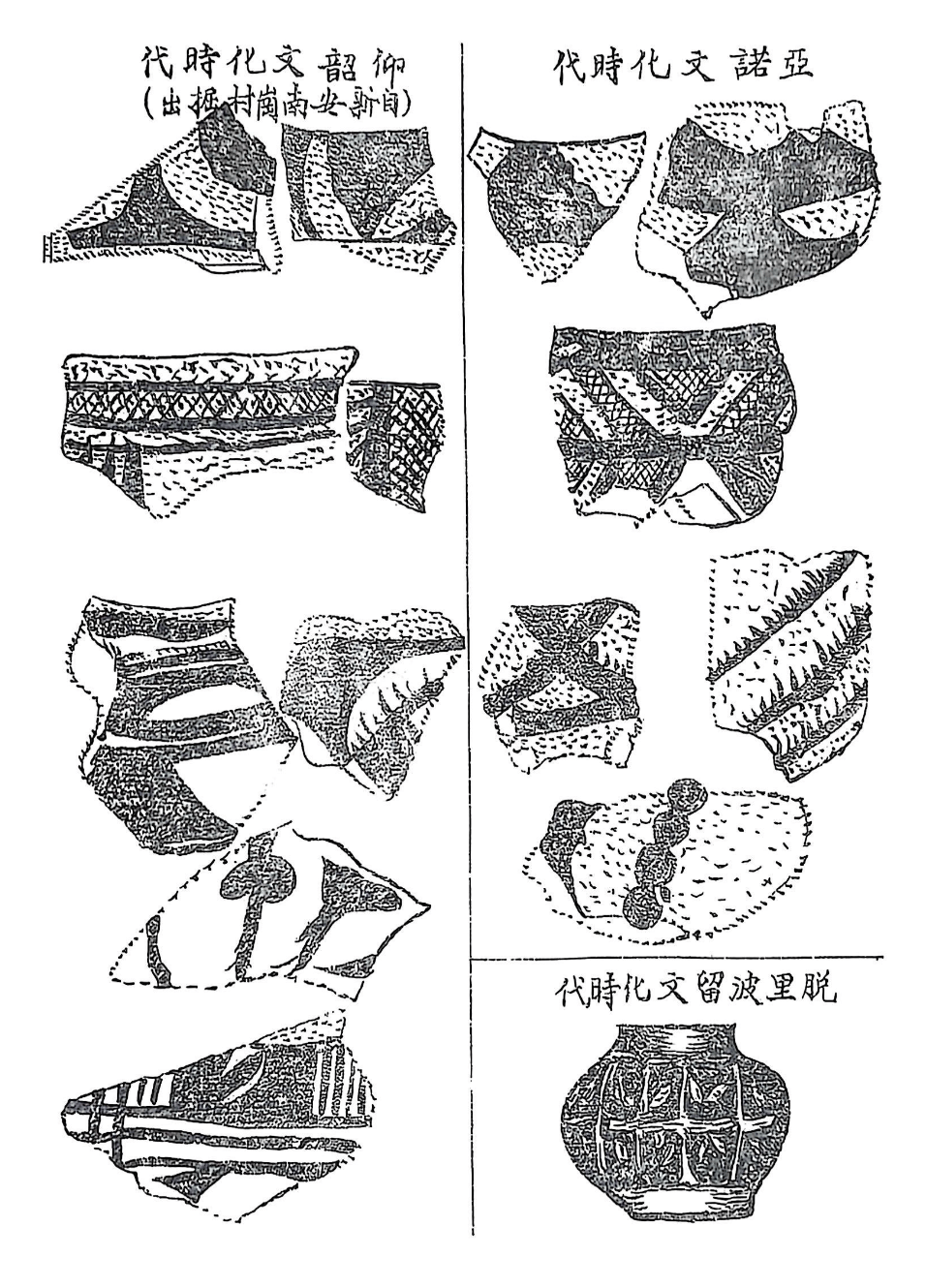

新安、亚诺、脱里波留三处着色陶器之比较图

右,远古文化遗物,为瑞典人安特生氏民国八年(1919)至十年(1921)在新安调查华北地质,于县西南岗村地方掘出古代石器、陶器多具载归。当经其本国科学研究会中多人,或分赠参考书籍,或凑合破碎陶器,或就各物绘图并说明。据其研究所得,第一可以考见遗址之年代。河南殷墟龟甲文,为商代遗物,已为历史上最古时代,况此遗器多种,绝无文字题记,其远在仓圣造字以前当无疑义。就遗址全部而论,所掘古物,石则有斧,有凿,有刀,有锛,有镯,有纺织轮,有矛尖,有箭镞;骨则有针,有镞,有环,有玦。以二年之久,采掘多种,始终曾未发见一金属之物。以一民族之众,苟有金属可以利用,当必不至尽用骨石等作精巧之器,则其为新石器时代之末期,可断言也。再,就物质与物之形状细为考察,而知斯时之人种,当为汉族或与汉族稍近之一民族。盖环、玦、针、镞各物,强半以猪骨制成,查其种属,全系家畜而非野豕。今之汉族,固仍以猪肉为食品,而蒙古、回、藏各族,未尝有此。且各种陶器之形状,亦与现代北平街市上所售之砂锅为近,足证其为未有文字记载以前,汉族之所留遗。所异者,中西道不相接,欧、亚人不同种,而其施彩色而磨光之破碎陶器其所刻画之花纹,彼此皆有极相似之点。如俄国西南之脱里波留、俄属土耳斯坦之安诺,皆曾发现类似此等器工花样,无以与安诺地方相似为甚。据西人本伯利氏之研究,谓该处古代气候于人类生活当较适宜,且两地之间,实不乏交通孔道,彼此艺术东西流传,当非绝对不可能之事云云。惜以此关于地质,关于历史,关于工艺,关于博物最有研究价值之远古文物,当日县之士夫,竟任外人捆载而去,至今仅存孤儿院残破石锛一件,诚不可谓非憾事!愿后之人,再遇此等,当极力保存,以为研究科学地,慎勿以骨董眼光视之。

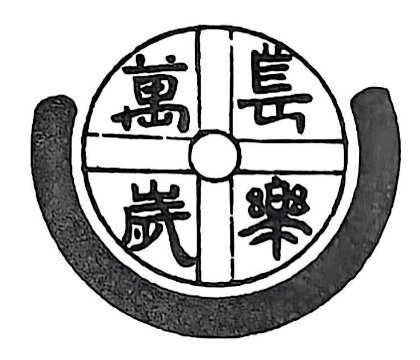

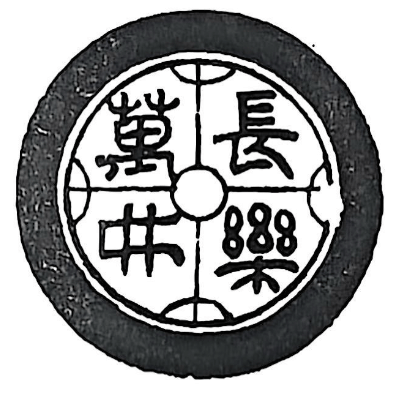

汉长乐宫二瓦当 存,一在县东侯沟侯乘原家,一在县南张沟张荫梧家。

右瓦当,围:今营造尺一尺五寸,径:五寸。字阳文,中心有圆轮,界线为双直线。考:《史记 高帝本纪》:“七年,长乐宫成,帝自栎阳徙居长安城。”瓦有“长乐”二字,故定为长乐宫瓦。

右瓦当,围:今营造尺二尺一寸,径:七寸。字大二寸半,阳文,中心有圆轮,界线为单直线。

汉残瓦 存,在侯秉原家。

右瓦当,上截“长未”二字,其下截左方,尚存“央”字之上半。考:汉瓦刻文有“长乐未央”者,有“长生未央”者。右方下截缺字,未能遽定为何字。

汉延寿宫瓦当 存,在侯秉原家。

右瓦当,围:今营造尺一尺八寸,径:六寸。字大二寸半,阳文,中心有圆轮,界线为単直线。考:汉《郊祀志》:“迎年宫亦名延寿宫。”或即此宫之瓦。

以上各瓦当,均清光绪间为县东会泉村人拾自伽蓝庙瓦砾中者。按:长乐宫在今陕西长安县,延寿宫亦在长安县境,距新安将及千里,不知何自流落此地为村人拾得,待考。

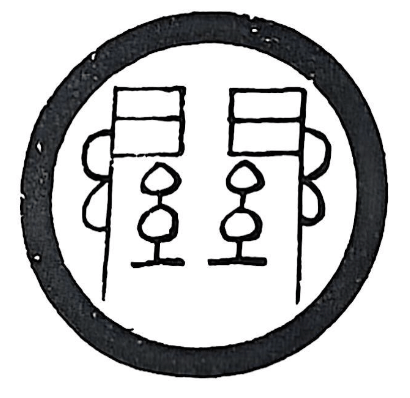

汉函谷关瓦当 存,在侯秉原家。

右瓦当为宣统三年(1911)铁路工人在函谷关左近取土掘出。圆周今营造尺一尺二寸,字大四寸,阳文,书为隶体,雄劲魁丽,与武帝便殿一字瓦体极相近,定系楼船将军杨仆移关时所造之瓦。

汉瓮刻文 存

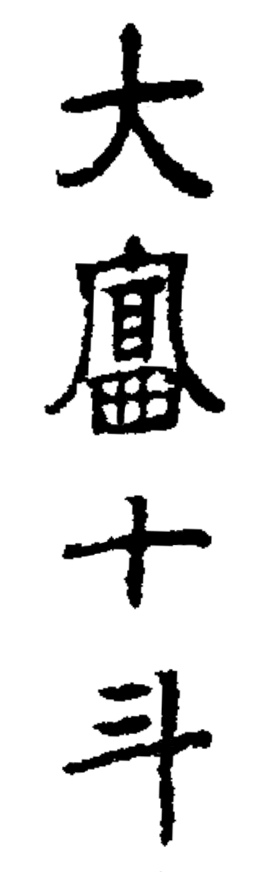

右汉瓮,民国十一年(1922)土人于慈涧地中得之。今为侯沟侯秉原收置,藏于家。甕高二尺,口径八寸,腹有文,横书“大富十斗”四字,隶体而兼篆意,笔力闲肆,决非后人所能模仿,真汉物也。

《三体石经》残碑 存。古、篆、隶三体石,在铁门张氏。

右《三体石经》残碑,民国十一年(1922)洛阳碑楼庄朱姓掘土所得,转鬻城内谢某。以石重不便密载,且历史宝贵遗物,分售尤堪居奇,命工人剖而二之。越明年,事闻,开封当轴,派员提取。洛中士绅因与今二十路总指挥张伯英钫协议,以一半留置洛阳,一半辇致铁门张氏蛰庐保存古迹。石两面书,与《伽蓝记》所云“表里刻之者”适相符合。正面《尚书·君奭篇》十六行,三体书共五百十一字。就中三体均笔画不全而泐者六字,古体泐者三字,篆体泐者二字,隶体泐者三字;古篆全而隶体缺者三字,篆、隶全而古体缺者三字,古体全而篆、隶缺者八字。古隶全而篆体缺者一字。背面《春秋》僖公二十八年至三十年十五行,三体书共三百八十八字,古体泐者五字,篆体泐者三字,隶体泐者九字。又古今文师法不同,石刻于木板亦自有异,碑中文字,有与现行板本异者数处,《春秋》,碑与板无所不同。《尚书·君奭篇》有文异而字同者三,“我不敢知曰”二句两“不”字,碑俱作“弗”;两“知”字,碑俱作“智”;“大弗克恭”之“恭”,碑作“龚”;“率惟兹有陈”之“率”,碑作“徽”;有文异义同而音节响沉、词意浅深之不同者三;“其终出于不祥”之“终”,碑作“崇”;“我道惟宁,王德延之”之“道”,碑作“迪”;“乃其坠命”之“坠”,碑作“隧”;有今本有而碑无者二:“在今予小子旦”之“旦”字,碑无;“公曰君奭”之“奭”字,碑无。录之以存古今经本文字传变之迹。至此碑之为汉为魏,论者不一渑池故孝廉杨堃《静慎斋集·三体石经复出洛阳考》引《伽蓝记》:“堂前有三种字石经二十五,碑表里刻之,写《尚书》《春秋》作篆、隶、蝌蚪三种字,汉右中郎蔡邕之遗迹。”“古今石经考辨家从无言及表里书之者,今得此碑,表里书写,则其为汉碑也无疑。”现任中央监察院委员、县人王广庆氏《洛阳先后出土“正始三体石经”记》称:“时贤章太炎先生出其得自李印泉所赠已装本《质对<尚书·君奭篇>》文,犹自衔接作考语五千言,断为邯郸淳书。”而以为魏正始年间物。两家之论,各有所本,均不得谓为非是。然试确询其为汉为魏,则又苦无切实不易之证据,未能遽下一肯定语。故两存其说,以俟博雅君子。

魏毌邱兴墓二碑

佚。《水经注》:穀水又东,经魏将作大匠毋邱兴墓南,二碑存焉,俭父也。按:毌,始剜切,音“贯”,毌邱,复姓。俗作父母之“母”音读,非。

魏故尚书左仆射骠骑大将军冀州刺吏元公珍墓志铭

佚。正书。延昌三年(514)石归阳湖董氏。文见清苑吴鼎昌《金石录》。按:《魏书》本传:珍,字金省,世宗时曲事高肇,遂为帝崇昵。彭城王勰之死,珍率壮士害之。其人至不足取,志称其“忠谔风雅”,谀墓甚矣。而志书法特佳,当为魏碑中上乘志。珍字“金雀”,传称“金省”,误。

隋匡口西磨崖石刻

存。正书。开皇元年(589)七月。右石刻,横勒在匡口山崖,首镌佛像多尊,次述造像之由及祝愿语,未列诸造像信士姓名。石剥蚀过甚,已难成文,惟“于述山”三字,文中两见,玩其词意,当系古时此地山名,故录之,以俟研究地舆学者之详考。

隋上柱国韩擒虎碑

佚。《集古录》:韩擒虎碑,不著书撰人姓氏,而以隋高祖为“今上”,乃隋人所撰碑文屡有“虎'字,独于名下去之,若避唐讳,此则不可知也。《金石录》:韩擒虎碑,开皇十五年(595)十月。《通志·金石》略同。施诚《河南府志》按:欧阳以韩擒虎碑为隋人撰,因碑中以隋高祖为“今上”知之,则欧阳所见碑,固无开皇年号也。《金石录》《金石略》俱载韩擒虎碑开皇十五年(595),当与欧阳所见非一碑。《金石考》以《集古录》所言为庙碑,而赵郑所列,别为墓碑可知。

唐孝敬皇帝造像碑

存。正书。上元三年(676)。旧在蔡庄,民国十一年(1922)移铁门张氏花园。按:此石,唐高宗痛其太子弘死于非命,赐谥“孝敬皇帝”,亲为制《睿德记》,并自书之,立石偃师恭陵之侧,敕各寺立石建醮,此碑即当时新安所立之石。考:《唐书》上元止二年,即改元“仪凤”,碑犹书“上元”,当因立碑时改元诏书尚未到县,故仍称“上元”耳。

宝云寺僧移尊胜僮

佚。唐开元十年(722)。按:《尊胜陀罗尼经》前有序,经中有咒。译本有二:一为朝散郎杜行凯译本,无序;一为罽宾沙门佛陁波利译本,有永昌元年(689)八月,定觉寺沙门志静序。自有幢来,各处所刻经咒与序,皆用此本。《金石萃编》:《佛顶尊胜陁罗尼经幢注》云:经咒序文俱不录,后仿此。今依其例,幢,碑作“僮',唐时通用,且有作“憧'者。

唐新安令元瓘颂德碑

佚。《金石考》:王筠撰。本志“宦绩”即采此颂文。

唐处士张海仙志略

存。《金石考》:大历八年(773)令狐士宗撰。石在城内乡贤祠。

佛顶尊胜陀罗尼经幢

存。正书。中和四年(884)在慕容山旧宝云寺。右幢共八方,方七行,行字数不等。前四方字虽剥蚀,然尚有清晰者;后四方麻髿太甚,与无字同。书法圆润秀劲,笔意在清臣、诚悬之间,当为唐幢中上品。施诚郡志称:“河南府之名始于元。”此幢首行经题下,有河南府新安县令杜、新安县丞张各款识,则其不始于元也可知。且考之唐史,亦与开元改洛州为河南府之文相合。特元以后,河南府之名,未经中改耳。

五代汉清河郡太君志铭

存。《金石考》:乾祐三年(950)王德成撰。石在长泉村。按:太君张氏,太常少卿王玗之妻,泰宁郡节度副使王筠之母,封清河郡君。以乾祐三年(950)卒。明年(951)葬于河南府河清县长泉。地名今名“西沃”,在匡口西。(录《河南府金石补存》)。

周太尉清河公祖母安定郡太夫人墓志铭

存。正书。显德五年(958)。石在掌礼沟王氏:夫人姓梁氏,河东平遥人也。祖考以桎梏衣冠,囹圄禄位,人尽为贵,我独知难。庄叟畏牺,楚不能相;许由洗耳,尧不能君。耕钓不愆,宠辱莫及。所谓德成而上,乐在其中。场系白驹,略非健美;雾藏玄豹,竞得宴如。谭笑于秦,则仲连复出;偃息于魏,则干木更生。颇扬上士之风,悬在后人之口,永光野史,勿坠家声。男抱才良,指鲤庭以垂训;女高令淑,征鹊巢以申明。夫人之贤,继以从夫之教,醴泉既出,宁共派于百川。灵芝忽芳,不同根于蔓草,而自非寇婚媾,谓嫁曰归。玉为德兮无瑕,石匪心乎岂转。晏子之妇,未足齐眉;鲍宣之妻,何可接席。篾闻妬忌,惟集柔良,克符淑女之诗,竞展妇人之德。为妇人之道也如此。粤当授室,咸谓宜家,勤劳常预于鸡呜,恭谨靡闻于叱狗,佐口执礼,右佩忘疲,善事舅姑,若尊父母。禀上之道又如此。示子以信,不妄谈邻里之猪;教子以廉,未省食盐池之鲊。蒇子以示主,动引王陵之亲;劝子以治人,每举崔实之母。为母之道又如此。有子二人:长曰师训,年十三于太原六祖禅院受业于长老和尚,不臣天子,不友诸侯,实无玷于佛筌,永见辉于僧史;次曰颖,字德星,娶刘氏。大周广顺元年(951)授郢州刺史,次授怀州刺史,次授安州防御使,先于夫人三载终于位。魂游蒿里,应追涉屺之章;骨委佳城,莫拜甘泉之像。有女二人:长于太原常乐坊苏家院授业,免于浮世,终四德以从夫;但向空门,求半偈而成佛。次归宠氏。有侄三人:长曰绍邺,次曰邵斌,次曰邵璘。有孙永德,字抱一,尚周晋国长公主。初授和州刺史,次授贵州团练使,次授泗州防御使,次授武信军节度使兼殿前都指挥使,次授义成军节度使,次授镇宁军节度使兼殿前都点检检校太尉。夫人每教之曰:“攀龙附凤,富贵以来,忧国如家,忠贞莫忘,其或命当授钺,任处鍪门,宜深金匮之谋,用立铁碑之效,勿使李骁骑偏擅解鞍,勿使霍嫖姚独称辞第。”又曰:“□ 临藩翰,勉恤蒸梨佩渤海之牛,深横劝课;郤安定之马,足范贞廉。勿使照乘虚珍,偏还合浦;勿使棲梧瑞质,独见瀛川。”为祖之道又如此。惟显德五年(958)夏四月侵疾,弥留终于澶泉之公宅,享寿八十又一。冬十月七日,迁葬于洛京新安县国川乡狗村,从其兆也。太尉清河公以去非忝居载笔,特谕为铭。诒彤管于人间。母仪难限,期贞珉于泉下,祖德弥光。铭曰:夫人兮素积善,积善兮可闻天,何难得乎九 □,不容满乎百年?一。何若木之瑞,不与嫦娥并肩?何太华之巅,独 □□ 女登仙?二。忽同过隙,永叹逝川!念堇泽之悄悄,劳蒿里以绵绵。呜呼哀哉,永闷黄泉,三。大周岁次戊午(958)十月七日。

右墓志为周节度使掌书记将仕郎大理评事冯去非撰。文内于梁太夫人之子、女、孙、侄名字、官阶,靡不详叙,独于其夫之姓名为何,何地人,则竟未叙及,其为文法之疏,自不待言,然志既未载补载题首,尚不为失,乃竟不系于其夫而系于其孙,题曰:“周太尉清河公祖母安定郡太夫人。”在太夫人则为妇不夫其夫,在清河公则为孙不祖厥祖,谬误较志文更甚。近有为之解者,以为冯去非为节度使掌书记,受谕为铭,故志题系夫人于其孙,不称某姓夫人,亦一例也。言之亦自有理,然在古人为之则可,后人不宜仿效,文有定体,其轨范不可逾越也。

宋寿昌县君志铭

佚。《金石考》:绍圣二年(1095)王瑜撰。邑志:“钱宣靖公祠久圮,明嘉靖间,御史宋仪望重修,掘土得石,为“寿昌县君高氏志'。高为殿中丞钱纬配,纬为宣靖公之孙,今新安无钱氏,高志当在苏州云云。”按:志载夫人葬河南新安县新乡夷子里暖泉村,祔殿中君之茔,则在新安明矣。

天齐仁圣帝碑

存。正书。宋绍圣四年(1097)。在嶡山庙内。字多漫灭,惟年月字尚清晰。

有宋进士尹君墓志铭

存。正书。大观元年(1107)尹焞撰。在城内名宦祠。

宋故尚书虞部员外郎尹公夫人福昌县君陈氏墓志铭

存。政和元年(1111)尹焞撰。在城内名宦祠。右二石,均清乾隆间,在城东南小石坡村,夏雨涨决,自涧谷冲出者。当时修志诸君,游士耀、吕公滋等以志中撰、书均出自宋儒尹彦明氏,因嵌之名宦祠壁。

宋万岁蟾蜍记

佚。《金石考》:政和二年(1112)记云:龙涧之津,蟾蜍背生芝草,长二寸许,凡十五叶,叶间复有异草,蒙葺苍翠,岁寒不凋。树碑慕容山下。

陀罗尼经幢

存。正书。杨堃《河南府金石补》:存。石为清光绪四年(1878),江浙义绅金苕人开青龙渠掘出。大致完好。末一方,书崇宁七年(1108)正月十七日,前同州司户参军絺道谨建,下书幢人姓名,漫灭不可辨识,石在涧河东青龙寺。

金显威庙记

存。正书。《金石考》:明昌二年(1191)马肃撰并书。在庙头韩擒虎庙。

洪福寺碑

存。正书。贞祐三年(1215)。石在白墙洪福寺。字已漫漶,惟有“奉敕可赐洪福寺,谍知制诰兼礼部郎中完颜修国史张 □”等字尚未泐损。

元新安尉阎从遗爱碑

佚。《金石考》:北山樵隐何文渊撰。

玄元观碑

存。正书。中统元年(1260)长安玄都观希皓逸人撰。石在仝沟玄元观。右玄元观碑历述宋杨令公陵墓所在,其女孙宗宝庐墓居此,宋真宗西巡,幸其地。以宗宝孝诚,赐号玉虚散人云云。宗宝世共传其为延昭之子,今得此碑,足证其误。

清和观碑

存。正书。至元三十一年(1294)高凝撰。石在安里村清和观。

烂柯山铁斧诗

存。《金石考》:大德四年(1300)张仲寿题并书。

元成宗皇帝圣旨里碑

存。正书。在洞真观。大德五年(1301):

“皇帝圣旨里

中书礼部

据孙道先状告,系河南府新安县烂柯山洞真观住持、道士伏为状告,本观系国家祝延、圣寿之所,有一等不畏公法之人辄于本观内时常溷扰亵渎,乞禁治事。得此。省部合行出榜禁止,如有违犯之人,仰所在官司究治施行。合行出榜者。

右榜晓谕,诸人通知。”

“皇帝圣旨里

安西王令旨里,王傅据中常侍呈:元贞元年三月初八日,中常侍忙兀歹敬奉也力完妃子懿旨:“河南府新安县烂柯山仙洞,是属咱每的祈福仙洞有。如今,那里住的先生孙道先等说,这仙洞周回属他每院家的园林地土有,歹人每砍伐侵夺搔扰么道。你安西王哥哥根底启者。敬此。于三月初十日,土壕斡鲁朵有时,阔阔术怯薛第一日,中常侍忙兀歹对火儿赤灰丹、要怗赤、塔察儿等,启奉安西王令旨:“交王傅与榜文禁约,休交人似前搔扰者。”敬此。乞照验事。得此。今给烂柯山仙洞榜文,仰诸人敬依,无得搔扰施行。须议榜示者。

右榜省谕,诸人通知。”

按:元时圣旨,皆以蒙古国语制文。盖以帝师八思巴制西蕃字后,各州县均设有蒙古字学教授以教习之。国语文在当时,人人通晓,今则苦于难读耳。兹姑录之以存掌故。

洞真观碑

存。《金石考》:至大二年(1309)张仲寿撰并书。嘉庆间,僧明慧称其书瘦而腴,盖颜体而兼褚法者。固自可存。

昭勇大将军佥枢密院事上轻车都尉追封陈留郡忠愍侯忽哥儿之茔碑

存。正书。至大三年(1310),在克昌村北。按:忽哥儿,《元时》无传。今就碑中所列官阶、勋阶、官职、封爵考之,知其以三品官而死于国事者。至其官何地、死何事则缺,以俟考。

故宣武将军新添葛蛮军民安抚使司达鲁花赤珊竹公碑

碑在克昌村南,高一丈二尺,宽四尺,赵孟頫书。民国十三年(1924)春,上半字迹,毁于兵燹。现移铁门张氏。

龙山寺记

存。正书。延祐四年,石高二尺,宽一尺。记寺之四至。

明重修龙山寺碑

存。正书。景泰七年(1456)。在石寺村。书法秀雅,惜多磨泐。

清和观钟疏

右钟高五尺四寸,围十尺,重千余斤。成化十六年(1480)铸。疏云:

本观肇自大元至元辛卯(1291 年)王屋山兴国大阳台宫羽士李大方创建。百有余年,废兴不言。旧有一钟,斤不逾百。窃惟林泉仙馆,未免晨薰夕讽,匪赖陶镕于伟器,何以警省于群迷。夕阳月下,一声唤醒梦中人,晓日光中,五福潜臻,君后裔非讬,当时长者,弗成往古宏规,庸持短疏,以叩大方。伏以小有洞天,最号中州之胜境;清和福地,实为幽谷之灵区。矧兹贝阙珠宫,占此黛眉金紫,景物幽闲,山岚阒寂,若无追蠡之声,焉觉琳宫之晓。警三时,激万户,均赖洪音;符六合,会百灵,莫先法乐。相求相应,佇看涓滴成江河;大叩大鸣,会见尘劳惊梦寐。蒲牢一百八,有耳共闻;《道德》五千文,不言而喻。同符至愿,共证真常。上祝国泰民安,时和岁稔,法轮常转,道日增辉。大明国河南府新安县大张保二里清和观道童骆守源,发心铸造洪钟一锞,重一千余斤,本观献挂,永远如意。王屋山人张道岩、助缘居士刘普明、郭重庆、刘德深,动植昭苏,显幽均庆,一切禀灵,以时开济,谨疏。成化庚子(1480 年)三月吉日,王屋山人序。

伊悼王圹志

存。正书。成化十一年(1475)。在城东薛沟。文见《本志·古迹》。

伊悼王妃马氏圹志

存。正书。弘治八年(1495)。在城东薛沟。文见《本志·古迹》。

钱宣靖公祠碑

右碑在暖泉沟西宣靖公墓前。明嘉靖时训导萧辂捐俸立。碑阴刻“邵尧夫心安吟”字,大可三寸,笔力古老,无书者姓名。

旧玄帝庙铜钟

右钟在函谷关外。嘉靖五年(1526)造。高六尺,重一千五百斤,花纹,铸工精细,相传为铜铁合制。

杨继盛题真武庙石壁

右石刻为嘉靖二十九年(1550)杨公谪狄道典史,道出新安所题。文曰:“自从谪客识山后,不许他人牧马来。容城杨继盛书。”石现已不存。

城隍铜像

右城隍神坐像一尊,高六尺,重一千五百斤。嘉靖三十七年(1558)四月八日造。现在第一小学校,即旧日城隍庙。

知县铭石刻

存。正书。嘉靖四十一年(1562)新安知县陈恪撰。在县署中院墙壁:“恪不才,读书四十余年,屡战屡北,命不如志,心甚耿焉。岁辛卯(1531)贡入天府,而有新安之命,第恐学力空疏,不足以称任,使有孤社稷之重讬。若夫策驽砺钝,固其所也。至于亭亭卓立,不为苟同,心许久矣,敢自磷乎!作铭以自警。铭曰:么麽儒酸,钻研典坟,受教父师,得有见闻,献旨天庭,厥块攸分,上应星宿,下领斯文。滥膺民上,为民之资,苟或不职,匪资乃疵,懍乎天君,玉执盈持,如对上帝,如侍严师。以防内欺,以御外铄?,民饥以哺,民病以药,民纵以招,民寐以觉,民忧亦忧,民乐亦乐,不负天子,不负所学,尽其所长,庶无愧怍。”

布衣周静涯墓表

存。正书。万历二年(1574)尤时熙撰。布衣名玩易,本志“人物”有传。

钱宣靖公神道碑

存。万历三十三年(1605)宋仪望书。隶体秀劲,在铁塔山古道南。

创修新安砖城记

佚。《金石考》:万历四十六年(1618)吕维祺撰。文载本志“建置”。

太傅兵部尚书吕忠节公神道碑铭

存。正书。清康熙三年(1664)吴伟业撰。在城东关:

伟业待罪史馆,获交于宿儒大僚。仰见我神宗皇帝制科取士,贻之子孙,以保又王家。乃寇祸殷流,沦胥莫救。后生执笔,辄敢拟议老成?以吾所见闻,学术醇正,忠孝完人,若江夏贺公、雒阳吕公者,斯可谓无愧也。已当思陵之季,此二公者,两河去就,三楚安危。名藩乃磐石之宗,元老实腹心之旧,身搘狂寇,家扞岩疆,其效节同濂,雒横经,湖、湘讲学,心惟致命,道在成仁。既入水而不濡,虽结缨而何惧,其毕志同。余欲访求其轶事,而世人罕有言之者。悲周《哀郢》之作不可得而闻矣。今年吕公之子兆琳,由淮右致书,以公隧道之碑为请。呜呼,吕公之殁也,太常大书其官,博士详诔其行,虽陈、郑皆灾,穀、雒交斗,而丹青彝鼎,犹侧出于横流劫火之中,今已二十余年。吾党征柱下以遗编,访苌弘之眚血,欲以弔北邙而备南史,不亦伤乎?此吾所以抚公家乘叹穷而继之以泣也。吕氏,宋文穆公之后,河南之新安人。祖讳乡,父讳孔学,皆以公贵赠如其官。祖妣牛氏守节,而孔学称仁孝,诏书两旌其门,妣孟淑人梦月入怀生公。公讳维祺,字介儒,别号豫石,万历癸丑(1613 年)进士,位至南京兵部尚书。居雒阳,抗节死寇难。事闻,赐祭葬,赠太子少保,再赠太傅,谥忠节。其所历官:初,除山东兖州推官,举最,入礼部,更主事者四,司为员外,于考功,于文选,而验封迁郎中。熹宗朝,以前乞省换补考功郎,逆珰矫旨弗用。思陵更化,起家尚宝司卿,改太常寺,以少卿管四夷馆,寻陟为正,升南京户部侍郎领粮储,超拜兵部尚书,中纠拾以免。公死难在国史。其余服官、立政、讲学、著书,他事多可纪,而最著者有三:曰持大议,裕大命,立大经。光庙上宾,请见嗣君于慈庆宫门,中贵导驾幸小南城,抗言:“梓宫在殡,大宝未登,不宜动属车,轻万乘。”正色当阶,仗出中止。再疏:“调护起居,戒近习不宜干政,请选侍移宫,按问诸医,侍疾无状。”-持大议也;南司农既多逋赋,兼北部之所咨借不赀,以田入本折多寡,鉤考不及额者百二十万有奇,即举郡邑负课算之以当经费,尚亏十有九万,京军匈匈索饷,忧在根本。公乃疏十事二十四弊,以闻于朝。其不得已者,请以上命填补,次与其属讲求区画,定期会之,令以趣办,除导行之费以劝征,有司累息,奸吏敛手,又以圜府乃国息之本,为之禁放鋳淆杂,而专行法钱,权其子母以赡用,行之三年,粟积如坻,货流如泉。裕大命也;冯恭定之于关西,邹忠介之于江右,曹自梁之于晋中,同时讲学,公则以门推笃行,居近先儒,即郑氏之礼堂,写曾子之家策,著《孝经本义》大全,或问三十余卷,表献诸朝,请以之进经筵、端豫教,颁诸学宫为永法。芝生于庭,十有八茎,如颜本篇目之数,建芝泉书院,用彰厥瑞。立大经也。斯三者,皆公经世猷略。学为本源,视夷险为同归,通生死于一致,故能处患难蹈白刃而无所悔也!呜呼,若我公者,岂偶然哉!公之为南司马办贼也,上完江淮,中顾宛雒,家国绰有成算。既免归,寇祸大作,新安城庳土恶,灾螟洊眚,穷民襁负无归,公乃调谷以赈凶饥,捐金而就版筑。父仁孝,公实赞成之,曰:“天下方乱,吾父子幸有余禄可赒乡里,庸足多吝?”当事者主抚议,见何汝萧条,请斥空城以绥徕新附。公则谓腹心要害,势难养虎,移书力争,事乃中寝。土寇王之典,桀黠反复,公不动声色,惩而戮之,余党莫敢动者。戊寅(1638 年)秋,李自成败于潼关,已而复振,蹂宜阳,躏永宁,熊耳以西,屠壁以十数,雒阳震恐。福邸在城中,积金钱、彩物累巨万,谨录籥牡不问贼,援兵之过者,糗糒恶投之地,眴曰:“王家拥金赀,厌粱肉,而令吾辈枵腹死寇乎?”公闻而忧之,具以大计动王,王弗省。明年(1639)正月,贼侵逼河南,总兵王绍禹坚以其兵入城,公门于北,绍禹门于西,副将罗岱之兵背西而舍,诡云逐贼,实迎之,返而合围,势张甚,守陴者无人色,公疾呼家将缒下,斗杀十数人,贼再用罗军炮具来攻,公须眉戟张,坐城头叱左右弓弩乱发,贼多死。绍禹之兵,视而嘻道上,窃窃耳语。旦暮以城下,贼热王府而分之,罗军招与同叛,或得其语告公,且劝之去,公叹曰:“我向固忧之,今事已去矣,计安出!虽然洛阳重地,王,神祖爱子,犹有钟灵,此城必全;万一蹉跌吾奉身以死之!临难苟免,岂儒者事耶?”越日,王绍禹之兵,乘夜挥刃杀守者,悬布于堞,贼乘之上,城陷,公北向恸哭,子弟牵衣请避贼,公曰:“我一死以上答所受,内副所学,于义得矣,去将何之?”天明,贼大至,有起于贼中者曰:“公非赈饥吕尚书耶?我能活公,可乘间去!”公弗动。其众拥以下,遇福王于道,以反接,公奋其首顾王曰:“王!纲常至重,等死耳,毋诎于贼辱国体!”贼渠见公于周公庙,曰:“吕尚书!日请兵饷杀吾曹,今定何如耶?”公瞑目骂曰:“吾天子大臣,恨无兵以磔汝狗鼠,今日之事,惟有死耳!死不愧天子,不愧圣贤,复何憾!”贼捽之地欲屈之,公叱曰:“吾君在北!”北向再拜,又西向拜父母,申脰就刃,容色自若。是日也,福王亦遇害。呜呼,吾观雒阳之亡、公之死于王室菀枯之际,恫乎有余痛焉。神祖在宥日久,天府之藏,不可以辜校,宫省旧吏,皆云郑贵妃缘爱子之故,斥大半办治国装,再拨庄田二万顷、盐引数千纲,收其赢以滋封殖,他王莫埒。自中原用兵,思陵封椿匮诎,推光庙天显之爱,不忍以忧叔父,掌计老臣如吕公者,身在雒阳,孰知王宫缗钱藏镪,小发取其半可充军兴之半。号咷叫呼,惧伤亲亲之恩,乃屏人极论,开晓祸福,王亦但颔之而已。捐私橐,出家粮,譬之捧土堙河,万分何济?老臣不惜以身率众,冀幸王闻之寤,自输以佐县官,而缄縢扃镭卒弃之凶徒悍卒之手!此公闻国言籍籍,抚膺啮指,而叹王之失其会也。《孝经》之三章不云乎:“高而不危,所以长守贵也;满而不溢,所以常守富也。保社稷,和民人,是为诸侯之孝。”汉文帝四子,梁最亲,王,窦太后少子,居天下膏腴地,珠玉宝器,多于京师,以史考之,亦可谓之骄且溢矣。七国作难,王恐上忧太后,日夜泣。梁将士力战,吴楚不敢过而西。王之殁也,得谥曰“孝”。今夫神祖之所以爱王且厚王者,树德万年,维城之助也。天下有急,王属尊地,近能为宗室倡首,盖当有闻而应者,社稷安则王安,两宫在天之灵,罔不安矣!斯非诸侯之孝乎?当日自成之败潼关,所余不过数十骑,洛阳之变,繇于内溃,彼非能肉薄而攻也。克东都,据形胜,发王中府金,以号召饥民,一朝响应,百万华夏,因之土崩。若使早从公言,天下事必不至此。丧乱方多,吾谋不用,痛宗周之板荡,感大道之消沉,公于是洒热血以溅孤城,抱残经而觐三后。讲舍则芝焚可叹,故宫则麦秀堪哀,天实为之,公其如天何哉!公考正六书,多所论著,他文及奏议,无虑数百卷,晚年乃著《存古》十二篇、《士戒》七则,其说归乎敦本训俗,下至肴孩衣履之微,事为之制。人或疑公宜阔达济变,而规规小节,得无非其急者?余则谓,数十年来,士大夫极滋味,盛倡乐以自奉,子弟傔从,通悦放横侵枉小民,姑螟螣蟊贼,攘夺奸宄相因而起,公此书所以塞乱源而清害气,谓之救世可也,而岂区区者乎?公司李兖州,晓文法,识利病,折狱多所平反。定保甲法,莲妖之变,赖以无恐。敭历铨曹,公廉不受私谒。厘正选薄,年稽月考。周忠介联事郎署,尝极称之。触堂官,忤政府,据故事以面折,台谏偘偘克举其职。修南郡二十六仓五场,清屯粮八十八万,汰冗军,补脱卒,募桥敢之士,简其楼船甲仗,自采石至瓜步为江防。盖公之为人,内服儒宗,外精吏职,其言行本之邹鲁,而间出于范蠡之治越、管子之治齐,精强廉办,自许为有用之学,不独一经专门已也。南侍郎陛辞,上目而伟之,既受事,得所上章,皆精切于职掌,一无骫骳上以此切责前计臣,而见公分忧办职,公亦谓得行其志,尽力以自效于上。言者乃摭他事中公,既畏恶其能。人皆数废数起,公独一跌不复。退居嵩山之阳者七年,以遁世无闷为学,不欲与世之君子竞其短长。然自以遭不世之知,顾用毁去,每生徒拥卷,父老登陴之日,其中有不舍然者,故没身卒以忠显。嗟乎,千载而下,可以知公心矣!余以词林后进识贺公,公粥粥谨厚,未为通人所许,然不失为醇儒,以理学多所讲贯,今散佚弗传。武昌之变,楚王委国储百万以资贼,于雒阳事相类,故牵连书之。吕公仕官参错,余未及见,然在南中,时游公丰芑书院,诸生多称之。流寇从渑池初渡,淮泗晏然。吕大司马首以凤陵单外为忧,劝上宿重兵为卫,人皆服其先见。又雒阳未破,苦言以借著福邸,而终不显其谋。贼去之后,雒士避乱渡江,颇有言其事者,余籍而记之,二十年矣。今吕公之子兆璜知解州,而兆琳成进士,于故家遗老,访购公之遗文。淮南守吾友张公蓝孺,实公之婿,手自讐校刻之于淮上,余既受而卒读。江村寒夜,从废簏败纸中,追理旧闻,补公家传所不载,庶于国家存亡大故,后人知所考信,非为公一人已也。公谕茔在新安之某原,以郭夫人祔。其月日,谱系兹不载,载其大者。余以公在祀典,配瞽宗,作家庙,诸生雅吹击磬,登歌进酒,是不可以无辞,乃系之以诗曰:“岩岩兮孔宫,漆经将出兮坏壁笙镛,我公其来兮章辅以从。奕奕兮周庙,鸱鸮毁室兮斧戕载道。我公其死兮四国是悼。溘埃风兮上征,御缑岭兮王孙,谒我后兮天门,执羁靮兮微臣,瞻虑妃兮在旁,抚爱子兮沾巾。辞九阍心恻,降周览兮下国,骨藉藉兮无人,擗宫墙兮丛棘。噫嘻,曾与闵其不见兮,蹇吾法夫钟繇。苟发肤之罔愧兮,知父母终不我尤。位鹰扬之苗裔兮,功不遂乎营邱。庶斯文之不坠兮,吾其负于宗周?甘芝菌之萎绝兮,忍化此萧艾也?眷灵泉之涓洁兮,虽抱石其何悔也?重曰:鼓填填兮血轮囷,巫阳下招兮阴房青。北邙嶻岌兮碑出云,絏余马兮河之滸。酬椒浆兮进兰脯,刻贞珉兮誓终古。”

按:忠节公,《明史》有传,本志已录其原文入“人物”。惟《明史》成书稍后,事实皆得之传闻,文稍疏略。此碑作在当时,亲得之于故老遗闻,手自籍记,其文当较之史传,尤足考信,故特录之,以备读史者之参阅。

皇清诰授资政大夫总督仓场户部右侍郎吕公墓志铭

存。正书。乾隆八年(1743)沈德潜撰。石在吕氏家庙:

乾隆八年(1743),仓场侍郎吕公奉天子命,运米四十余万石赈饥。公以既老年勤动老勚,至于形神将离,而犹惓惓于拯救灾民,则平日之焦劳政事可知也。公朴诚端厚,不务赫赫名,而事关民社及军国利弊之重者,巨细井井,期于得当而后已,有古大臣风,欻焉徂谢,以死勤事,朝野争叹息云。公曾祖忠节公讳维祺,前明南京兵部尚书,遭流寇难,不屈死,争光日月,学者称明德先生。祖侍御公讳兆琳,以直节显。光禄公讳谦恒,文章政治载在史乘。其考也,吕氏自忠节公后,代以忠孝文学䎹中州望族,每称“新安吕氏”。公讳耀曾,字宗华,号朴岩。生而器宇端庄,均推国器。康熙乙酉(1705 年)举于乡,丙戌(1706 年)成进士,光禄公已丑(1709 年)成进士,转在公后。癸巳(1713 年)公官中书舍人,既迁礼部主事,历员外郎、户部郎中。雍正丁未(1727 年)出为江西袁州知府,不一岁,迁湖北武昌道,又迁四川按察司使。越岁,署布政司使,以丁艰归。服阕,内补鸿胪寺卿、转大理寺少卿,旋晋左佥都御史,授顺天府尹。明年,晋左副都御史,又晋礼部右侍郎,旋改总督仓场户部右侍郎。奉诏宣谕贵州苗疆正使,此甲寅(1734 年)九月也。明年还京,兼任顺天府。今上御极,转户部右侍郎,又转左侍郎。未几,仍总督仓场。前后历仓场凡七年,中外共推老臣。公刺袁州时,有疾医唐姓者,诬服杀人罪,覆盆十年,公祷于神,得真杀人者抵法。凡于听断,为两造开陈义理,民多感悟泪下。秉臬四川,有妇犯奸毙夫命,牵连多人以缓其狱。公阅实,主置之法,而释其无辜者。署方伯时,清苦自守,府州、县惟正供取足,解部无赢余。有不便官民者,密疏罢除之。任奉天府尹时,奏请添设义州、复州,州官以专牧民责,裁九关台同知,以汰冗员。任礼部侍郎时,补奏奉天事宜,有《由海运以救谷贱伤农》一疏,有《请改折色以免岛民挽运之艰》一疏。其宣谕苗疆也,使车所经,老幼骈集,公备言天子神武慈惠,不忍置苗民于化外,苟能革新向化,即我赤子。令副使者译作苗语,再三谆复,苗民感泣。公于率先归顺者破格赏赍,一时稽拜恩泽,欢声雷动,响应山谷。兼任顺天府尹,监乙卯(1735 年)科乡试,奏请添号舍一千六百余间。再任仓场侍郎,多革除弊政。前此各仓支销办公银不奏报,因循详结;又办漕吏役日用无定规,多渔帑公,公酌定奏请,垂诸永久。前此私雇剥船夫役,贾直短少,往往逃窜误漕,公奏请地方官召募给官贾,永杜旧患。余如添仓廒、卫运丁、恤车户、免浮税、给余米、惩虎吏共十余疏,俱报可。先是通州东北隅为白河洩溜处,或建议筑苇堤以护其外。旨命公详勘。公验土性坚,城隅固,水泻而不冲,无倾圮患,且商民杂居,无容筑堤以妨其业,复奏谓其言若可听,其实生事纷乱无益也。不糜帑,不扰业,其持重镇静类如此。此皆生平居官行政之大者,余纤小不备书。事父母孝敬祥顺。既贵,随光禄公官京师,依依如童稚,几微事必禀命。遭两丧,哀毁几灭性。兄弟怡怡,递衣公食。亲党故人有缓急者,曲从所请。笃桑梓谊,倡复中州会馆栖止,计偕谒选者。延誉后进,一言一行必扬于人。教子以严,务沉潜笃实。执友至,尝侍左右,继捧盘匜进,询之,知已列贤书,友叹曰:“古道犹存也!”生平尚朴学、制艺、古文,典重醇正,诗戒绮靡习。分校顺天文武乡试者再,阅会试回避卷矢公慎,多得真士。公任内外官,前后三十余年,而律己俭约,衣必浣洁,食不兼味,无媵妾、音乐、古玩诸好,而并其力于治官。尝曰:“忠孝之外无品行,廉洁之外无节操,仁恕之外无居心,诚敬之外无功夫。”展其底蕴,扩其才力,而又当圣君良臣明明穆穆之会,即毕公之道洽政治,泽润生民,胥于公是望,而不获大究其设施,此当世咸为公致惜也。公卒于乾隆癸亥(1743 年)七月十八日,距生康熙己未(1679 年)九月十七日,享年六十有五,诰授资政大夫,赠祖父考妣如其官。配诰封夫人孟夫人,连山知县讳文乾公女,有淑德。子男子二:长肃高,康熙庚子(1720 年)科举人,江西吉安府知府,娶董氏,继娶胡氏;次翼高,二品荫生,特用主事,娶程氏,继聘顾氏。子女子二:长字壬子(1672 年)科举人王贻穀,殇;次续适王贻穀,亦早殁。孙男四:燕征、燕应、燕喜、燕标;孙女三,俱配名族。乾隆十年(1745)四月十八日,将葬公于新安县北原光禄公茔之次,次君翼高以状来乞铭。潜先得交于公从弟松坪方伯,后因方伯得交于公,每唔语,如止水静,如春风和,令人矜平躁释,忽忽十余年,重叹逝者,而今乃公草志石也,可悲也夫!铭曰:

明德之后有达人,忠节世泽君绍闻。蕴极而显光烟煴,历职中外廉而勤。震聋刮昧苗顽驯。輓漕百万通仓囷,创惩贪吏安军民。鸠泽鸿雁输津门,民则活矣公殒身。一棺归里萧然贫,幽幽者邱返其真。博哉清德遗子孙,百世以后公长存。

右仓场公墓志,世称三绝。盖谓沈德潜文、陈世倌篆、钱陈群书。文与字之足传也,不知公之官而贫,贵而勤,实医士夫侈惰者对症之良药,尤不可以无传。录之以为世范。

吕光禄寺正卿志铭

存。正书。雍正六年(1728)方苞撰。石在吕氏家庙:

雍正五年(1727)冬,诏公卿举贤才,光禄寺卿吕公具札不合仪式,天子夙知其谨慎,且年逾七十,许以原官归休。余与公子耀曾为同年友,而公与余尤志相得,将行,朝夕过从,约书问必时彻。俄而讣至,则至家之三日,晨兴沐浴,既饭而终矣!公年四十有一,始举于乡,又十有七成进士,由翰林改御史,选给事中,迁鸿胪大理,至光禄寺正卿。所历必张其职,三主乡试,再充乡会试同考,士论翕然其为御史,巡城会南郊,奏以薙草征役,胥吏因缘病民;又奏夏秋之交,洞庭泷涛壮猛,湖南士赴乡试,苦遭覆溺,宜分设棘闱,天子皆听用,为更旧制。公名位非甚盛,而以浑厚方直为众所推。其殁也,凡与交接者,皆曰荐绅中典型,又失其一也。自容城孙徵君讲学淇源,汤司空、耿太史名节在天壤,由是中州士大夫多好言理学,而公兄弟则尚质行,以文学知名。公兄少司农坦菴公,与吾亡友崑,绳治古文,而旁及于诗,公则以诗名,兼治古文。余尝以古文义法绳班史柳文,多可瑕疵,世士骇诧,虽安溪李文贞,不能无疑,惟公独信焉。公至性过人,丧父母,一秉礼经,自少至老,未尝与司农久离。戊戌(1778 年)春,司农罢归。次年五月,公忽搏膺而呼曰:“不得与吾兄见矣!”数日讣果至,司农之思归也,思公为乐府一章,时命耀曾之子肃高相和而歌,歌竟而哭。厥后,公展视辄掩泣吞声,耀曾乃窃而藏之。公貌端严,生平坐立无偏倚,读书青要山,凡数十年,所居特室,临窗设几,座下二足迹,深寸许,几穿其砖。吕氏系出宋丞相文穆公第六子居简,其后自洪洞迁新安,至明季大司马忠节公始光显。自是五世,衣冠甚盛,家法为士大夫宗。耀曾尝卧病内寝,余人视,帷帐茵褥,为寒士所不堪。肃高捧盘承饮而进,叩之,则已举于乡矣,虽吕氏家法,抑亦身教也。余许序公《青要集》,久而未就。公欲为古诗数章赠余曰:“余归以诗来,则子之序毋迟之。”又久矣,肃高为余述公在途,谆谆及此。耀曾至自西川来乞铭。余于公既负诺责矣,今忍不铭?公讳谦恒,字天益,号涧樵,以雍正六年(1728)四月二十一日卒于孝慈庄,年七十有六。考讳兆琳,福建道监察御史,以司农赠都察院佥都御史。妣王氏,孟津王文安公女,封孺人,赠恭人。妻王氏,太常寺少卿讳无咎女,文安公女孙。子三人:承曾,雍正甲辰(1724 年)举人,拣选知县;光曾,康熙戊子(1708 年)举人,陈留县儒学教谕;耀曾,康熙丙子(1696 年)科进士,四川按察使。孙五人,孙女九人。以雍正六年(1728)十二月二十一日,葬于新安函谷北原。其世系具忠节公传,志故不著。铭曰:“望其貌而心可知,敦于行而文副之,祖德克仪,以为世裔师。”

按:志文为桐城方望溪先生作,曾载入其文集。两相参校,志与集字句,尚有不同者数处:志题《吕光禄寺正卿志铭》,集作《光禄卿吕公墓志铭》;“约以书问必时彻”,“约以”,集作“要言”,“彻”,集作“通”;“既饭而终矣”,集作“饮罢而终”,无“矣”字;“天子皆听用,为更旧制”,集无“听用”二字;“公则以诗名,兼治古文”,集“兼”字上有“而”字;“多可瑕疵”集作“尚多瑕疵”;“一秉礼义”之“一”,集作“壹”;“吕氏系”之“系”,集作“繫”;“孝慈庄”之“庄”,集作“莊”;集中异字,均较志为优。想编集时,重加改正耳。

湖南长德府知府吕南邨君墓志铭

存。正书。乾隆二十七年(1762)陈浩撰。在吕忠节公祠。

知县佟公肖若墓表

存。正书。嘉庆三年(1798)阖邑同立。在王府庄。

秦甘上卿墓道碑

存。嘉庆十四年(1809)知县徐秉懿书。在八陡山西路南。