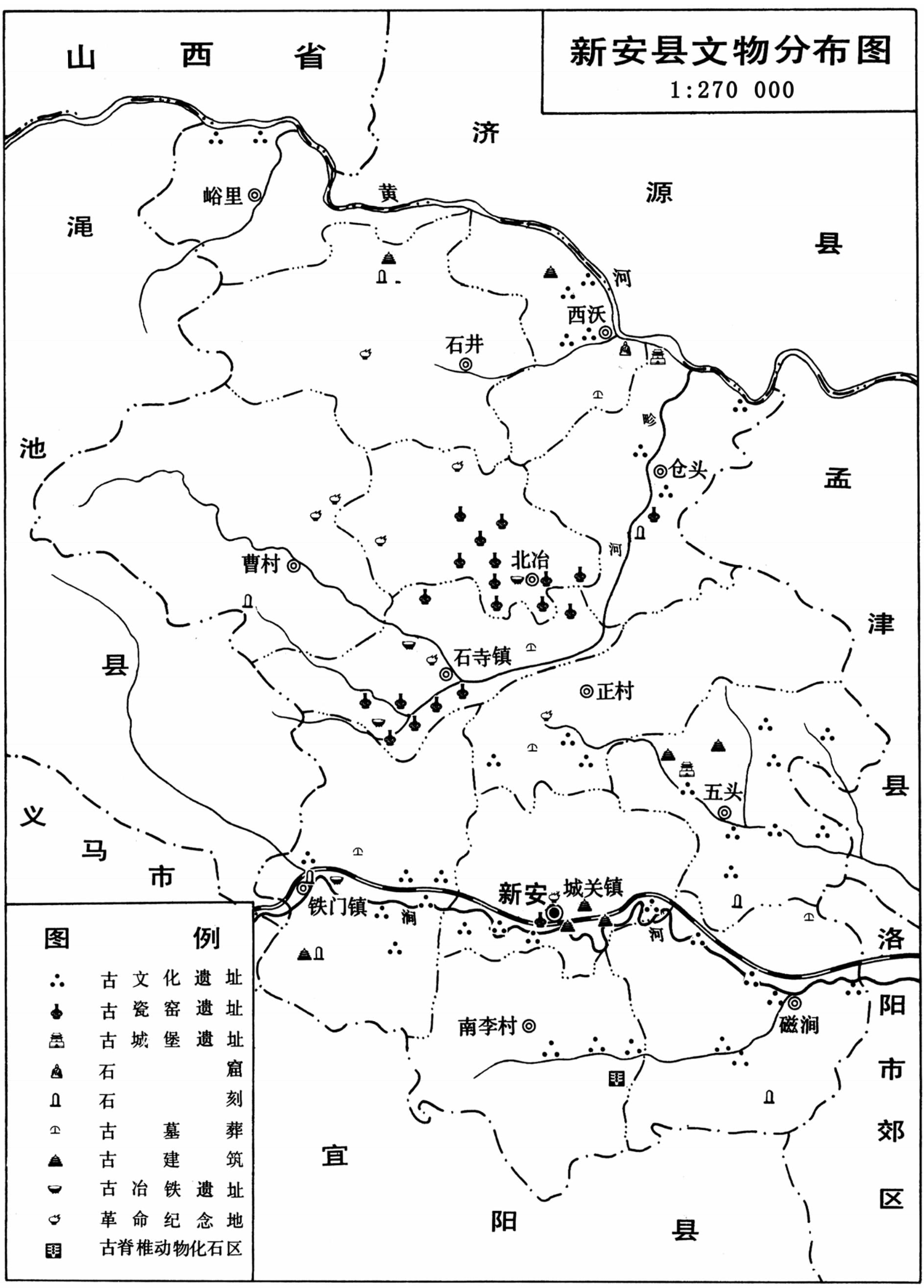

第七章 文物胜迹

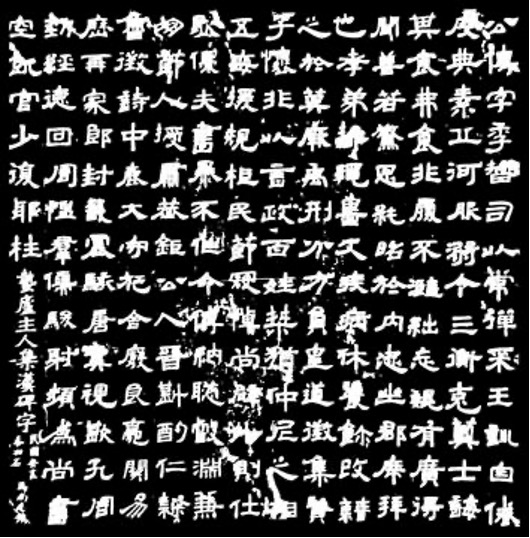

第一节 千唐志斋

“千唐志斋”,位于铁门街西北隅,为原国民党起义将领、第二届全国政协委员张钫先生故居花园内斋室建筑的一部分,是我国现存墓志石刻的集中地之一。1963 年被列为省级重点文物保护单位,政府曾多次拨专款进行修葺,并设专门机构负责管理。

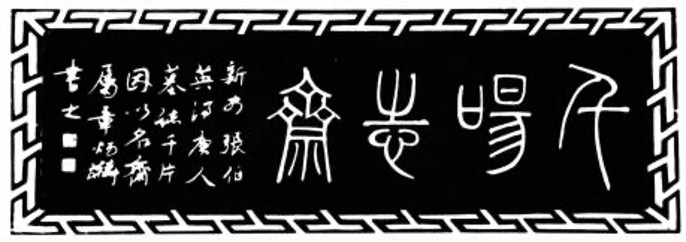

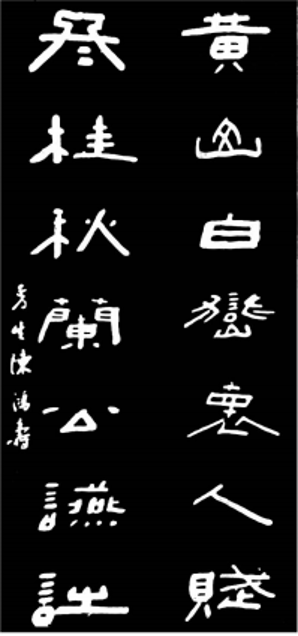

张钫生前酷爱金石,1931 年即开始广罗墓志石刻,兼及碑碣、石雕。1935 年前后,在其故居花园(称“蛰庐”)西侧辟地建斋,自成一体,包括 3 个天井院,1 道志廊,15 孔拱式窑洞,将其历年所得志石大部分镶嵌在窑洞内外的墙壁上。计有西晋志石 1 件,北魏志石 2 件,隋志石 2 件,唐志石 1185 件,五代志石 22 件,宋志石 88 件,元志石 1 件,明志石 30 件,清志石 2 件,民国志石 7 件,墓志盖 19 件,其它各类书法,绘画、造像、经幢、碑碣 54 件,共 1413 件。因其中藏石主要为唐代墓志,所以此斋于 1936 年建成之后,由王广庆命名为“千唐志斋”,并请章炳麟以古篆为之题额。

千唐志斋中所藏唐代志石,上起武德、贞观,历经盛唐、中唐以迄晚唐,其中包括武则天改元、安禄山僭号,无不备尽。考诸志人物中,有位极人臣的相国太尉,封疆裂土的皇亲贵戚,雄镇一方的藩镇大吏太守,官卑职微的尉丞参曹,也有浪迹山林的处士墨客,昧道参禅的真观洞主,以及被深锁内宫,凄凉一生,死而不知姓名、籍贯的宫娥彩女。这些形形色色诸般人物生平事迹的记载,为研究当时社会的政治、经济、军事、文化、外交等方面的情况,提供了珍贵的资料,起着证史、纠史、补史的重要作用。因此,可以说,千唐志斋犹如一部石刻唐书。

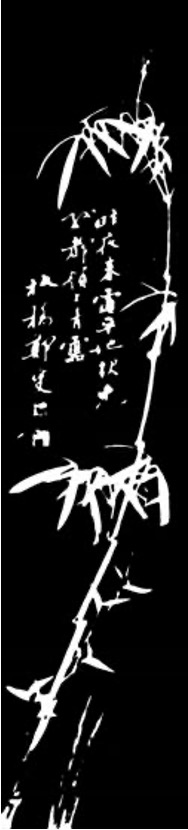

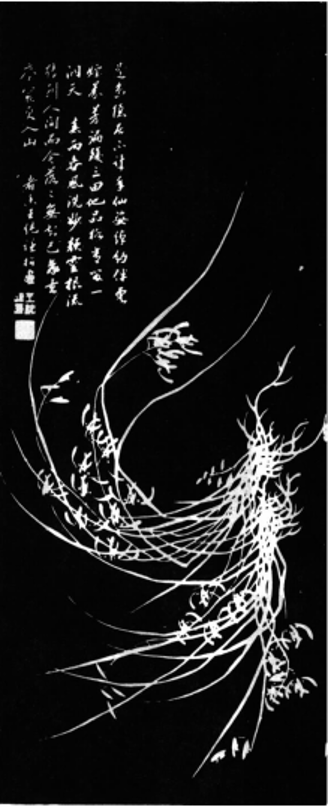

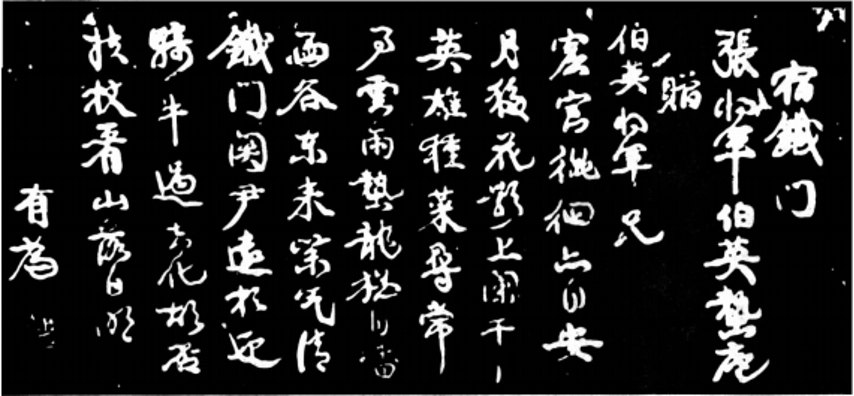

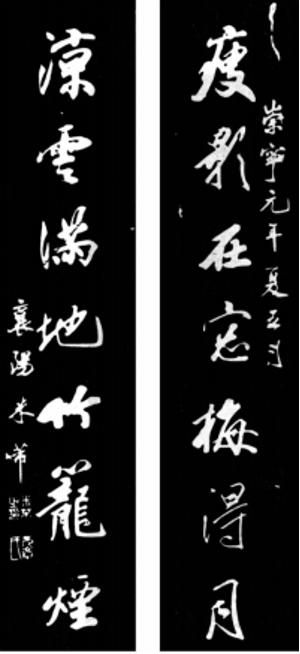

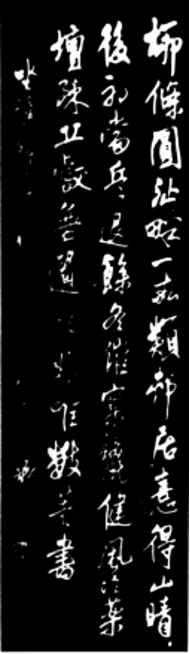

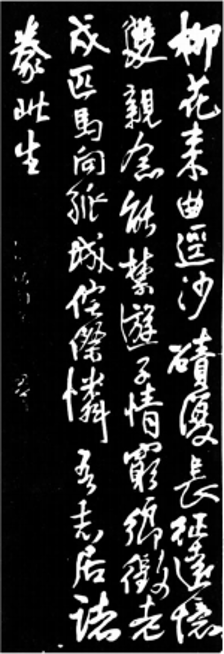

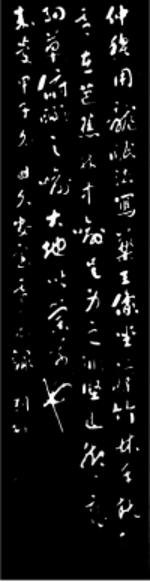

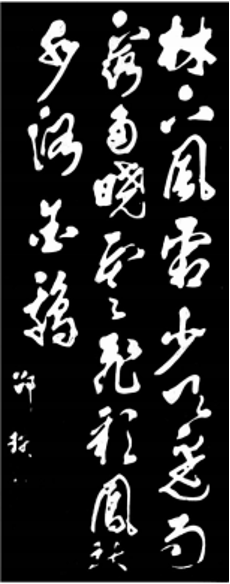

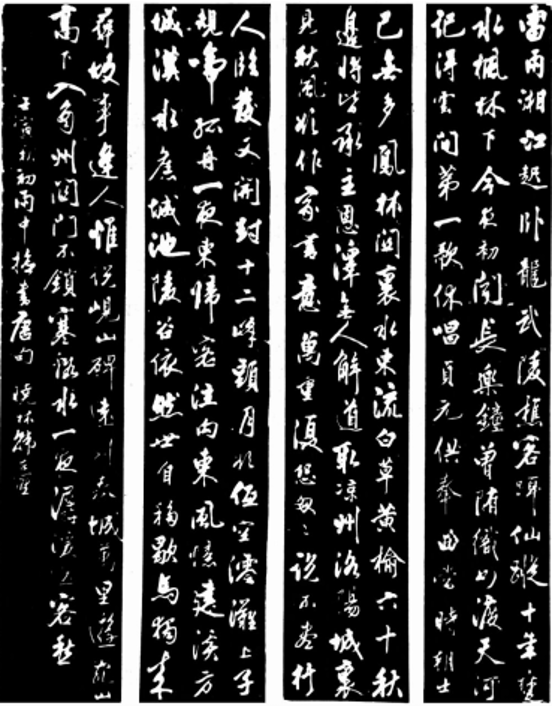

墓志之作,意在传世,所以多仰名家撰述和书写,其文体、书艺方面的价值,极为珍贵。斋内还收藏有多种碑碣、题跋、书联、条幅、中堂等石刻,无一不是一代名流的毫端真迹。真、草、隶、篆,无体不备;颜、柳、欧、褚,有丽皆臻。加上丹青妙手的神品点缀,使千唐志斋足称古代书艺、绘画的画廊,为国内外所瞩目。近年来,国内外名家,多有专程莅临参观,并题词留念。如:日本国大道学院院长川上景年,美籍华人、电子计算机专家陈树柏,日本国第三次王铎先生显彰会副会长栗园芦水,显彰会监察西奥鸣琴,东京都教育大学教授山内,花园大学教授中岛皓象,日本国冈山访华团团长藤原纯夫,瑞士华裔赵子丹,日本国中国书道史迹研究会访华团稻村云洞,日本山梨大学副教授金子修一,以及日本、西德、法国、美国的留学生等国际友人,都曾到千唐志斋观摩唐碑艺术,并留下了他们自己的墨宝。

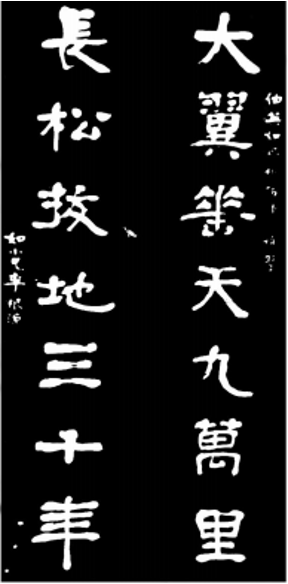

千唐志斋藏石选

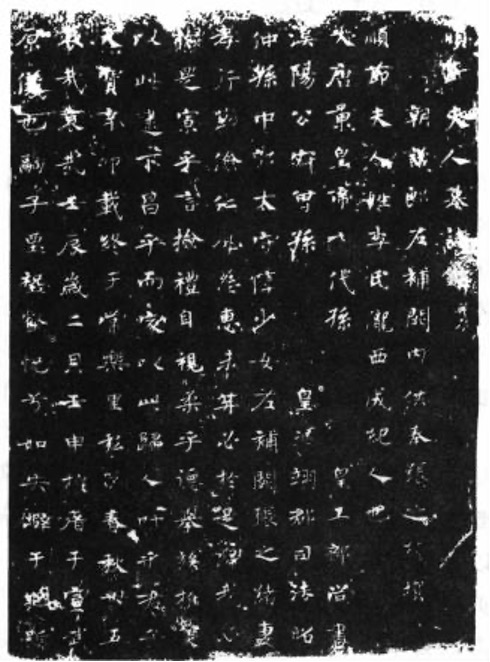

志文书法取褚遂良书体 , 间以六朝笔势 , 结体生动活泼 ,别具一格。

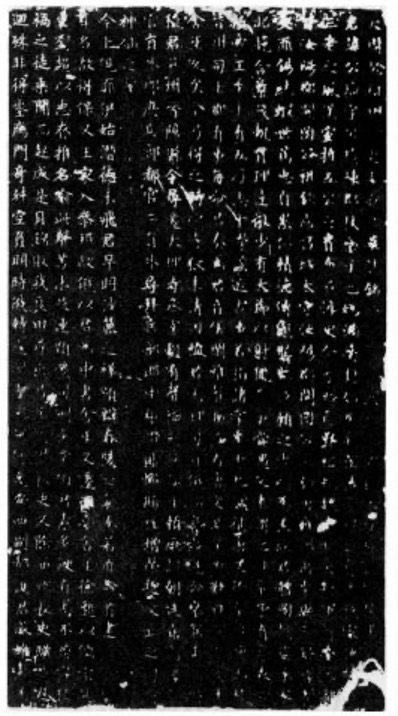

志文为狄仁杰撰书 。其书法追摹虞世南笔意 ,结体开展 ,工整秀丽。

吴氏为张铲之父张子温所篆墓志盖。其右下角有于右任小跋云:“此盖篆就,吴仓老自矜生平第一……”

第二节 古遗址

一、古文化遗址

古文化遗址,民国以来在县境内屡有发现。迄今经有关部门调查鉴定,正式列入古文化遗址保护范围的共有 39 处,其中类属仰韶文化遗址的 18 处,龙山文化遗址的 8 处,殷商时期文化遗址 6 处,西周以来文化遗址 6 处。特别是高平寨文化遗址和南岗文化遗址,面积大,包含物丰富,保存完整,具有很高的研究价值。1963 年 6 月,河南省人民政府列为省级第一批重点文物保护单位。

高平寨文化遗址 位于县城西 7 公里的高平寨村外的高台地上,总面积 22400 平方米。遗址分东西两部分,东部台地突出,西部较低平。文化层在地面以下 2 米左右深处。从外部断崖上看,文物遗迹明显,有灰坑、红烧土块、石器、陶器等。陶器以灰质红陶为主,有陶钵,尖底陶瓮、夹沙陶器等。部分陶器质地细腻,绘有黑彩和纹饰。经鉴定属于新石器时代末期,含有仰韶、龙山两种文化类型。

南岗文化遗址 位于县城西 7 公里的南岗村。遗址南临涧河,北接陇海铁路,地势平坦开阔,总面积 45200 平方米。西北部为村庄覆盖,其余为农田。文化层在 1.5 米左右深处,包含物主要为石器和陶器。石器有经过磨制的斧、刀、铲等生产工具,陶器有大口尊、鬲、鼎,高领罐等生活器皿,一律是泥制灰色、轮制件,纹饰有附加堆纹、兰纹、弦纹、绳纹及内带麻点的残陶片。整个遗址保存较完整,对我国夏、商时期社会状况的研究有相当高的价值。据民国县志记载,民国八年至十年间,瑞典人安特生氏曾在此有所发掘。

境内古文化遗址分布情况,详见表。

新安县古文化遗址一览表

| 名称 | 时代 | 地址 | 面积 | 备注 |

|---|---|---|---|---|

| 安乐村遗址 | 新石器 | 城天镇安乐村西台地上 | 200 米 ×300 米 | 县重点保护单位 |

| 高平寨遗址 | 新石器 | 高平寨村外高台地上 | 22400 平方米 | 省重点保护单位 |

| 南岗遗址 | 商代 | 铁门镇南岗村 | 45200 平方米 | 省重点保护单位 |

| 阎湾遗址 | 新石器 | 磁涧乡阎湾村南 | 200 米 ×100 米 | 县重点保护单位 |

| 盐东遗址 | 新石器 | 仓头乡盐东村西 | 60 米 ×100 米 | 县重点保护单位 |

| 冢子坪遗址 | 新石器 | 仓头乡河西村西 | 300 米 ×500 米 | 县重点保护单位 |

| 西沃遗址 | 新石器 | 西沃乡西沃村西鳖盖岭 | 600 米 ×400 米 | 县重点保护单位 |

| 尤庄遗址 | 新石器 | 五头乡河北村尤庄东北 | 200 米 ×250 米 | 县重点保护单位 |

| 王府庄遗址 | 新石器 | 五头乡王府庄村西 | 400 米 ×300 米 | 县重点保护单位 |

| 东窑遗址 | 新石器 | 铁门镇东窑村东 | 150 米 ×400 米 | 县重点保护单位 |

| 新村遗址 | 新石器 | 铁门镇铁门村西北新村 | 160 米 ×150 米 | 县重点保护单位 |

| 古村遗址 | 新石器 | 正村乡古村下道 | 150 米 ×50 米 | 县重点保护单位 |

| 下村遗址 | 新石器 | 五头乡小庄下村南 | 500 米 ×200 米 | 县重点保护单位 |

| 高沟遗址 | 新石器、商 | 五头乡蔡庄水库东 | 150 米 ×100 米 | 县重点保护单位 |

| 孝水遗址 | 商代 | 磁涧乡孝水村 | 1500 米 ×200 米 | 县重点保护单位 |

| 太涧遗址 | 商代 | 峪里乡太涧村北 | 150 米 ×100 米 | 县重点保护单位 |

| 暖泉沟遗址 | 商代 | 城关镇暖泉沟村 | 5000 平方米 | 1985 年普查发现 |

| 阎湾河北遗址 | 龙山 | 磁涧阎湾河北村 | 150 米 ×100 米 | |

| 七里站遗址 | 周代 | 城关镇王庄村七里站 | ||

| 嶡山遗址 | 周代 | 城天镇嶡山村 | 12000 平方米 | |

| 克昌遗址 | 东周 | 铁门镇克昌村 | 8000 平方米 | |

| 土古洞遗址 | 周代 | 铁门镇土古洞村 | 180 米 ×120 米 | |

| 十里遗址 | 商代 | 南李村乡十里村 | 100 米 ×80 米 | |

| 金家村遗址 | 商代 | 磁涧乡奎门金家村 | 100 米 ×50 米 | |

| 陈古洞遗址 | 西周 | 磁涧乡陈古洞村 | 50 米 ×50 米 | |

| 江村遗址 | 新石器 | 南李村乡江村 | 40 米 ×30 米 | |

| 郭庄遗址 | 西周 | 仓头乡郭庄 | 100 米 ×50 米 | |

| 卷兹遗址 | 新石器 | 仓头乡卷兹村 | 150 米 ×120 米 | |

| 北村遗址 | 周代 | 西沃乡北村 | 150 米 ×50 米 | |

| 槐林遗址 | 仰韶、商 | 西沃乡槐林村 | 150 米 ×50 米 | |

| 安里遗址 | 新石器 | 西沃乡安里村 | 300 米 ×10 米 | |

| 拾万遗址 | 新石器 | 正村乡拾万村 | ||

| 胡张沟遗址 | 仰韶、商 | 五头乡胡张沟村 | 80 米 ×70 米 | |

| 仓上遗址 | 周代 | 五头乡仓上村 | 150 米 ×50 米 | |

| 五头遗址 | 龙山 | 五头乡五头村 | 100 米 ×50 米 | |

| 白墙遗址 | 新石器 | 正村乡白墙村 | ||

| 何家寨遗址 | 新石器 | 磁涧乡南窑村何家寨 | ||

| 杨老洼遗址 | 新石器 | 铁门镇杨老洼村 | ||

| 竹园遗址 | 新石器 | 西沃乡竹园村 |

二、古城堡遗址

新安故城 据《括地志》载:秦新安故城在今渑池县东 10 公里,项羽坑秦降卒 20 余万于新安城南,即在此地。按:故城在今义马市石河村,其遗址南至涧河(谷水),东至小涧河边,北至北沟(上下石河村之间),西至白龙庙洼(即楚坑,在城西南),东西长约 3 公里,南北宽约 1 公里。另一说新安故城在渑池县塔泥镇。两地相距约 5 公里。

函谷关城 位于县城东汉函谷关处。据《水经注》载:“谷水又东迳函谷关城东,合桑爽之水。”《元和郡县志》载:“今县城之东有南北塞垣,杨仆所筑。”,《读史方舆纪要》载:“北周保定中改函谷关城为通洛防。”又称通洛城,今废。

旧谷城 旧志载:在县东北 10 公里。《汉书》记高帝析新安之东为谷城,即此。历来对旧谷城说法不一,《括地志》:谷城县在洛州河南县西 9 公里;《孟津县志》载:“谷城县在县西七十里,瀍水所出,今其地名谷(故)县。”据此,谷城应在洛孟界。按:隋谷州为谷城,今县东北 5 公里有养马川,名谷川,唐令狐士宗撰张海仙墓志云:合裕于谷川之旧茔。茔在今养马川,川多瓦砾。清光绪末,农民掘土,见废垣石基,长约 1.5 公里,并有石础,高 1 米余。近年在进行农田基本建设中,亦发现有城墙遗址,疑此为隋谷州城遗址,故备录以待考证。

斗城 在县城北慕容山后,俗叫金斗城,为慕容垂屯兵处,今废。

慈涧城 《唐书·王世充传》:高祖诏秦王率兵攻之,至新安,屯堡多下,败世充于慈涧城。

长泉废城 《唐书·地理志》绛州垣县注:武德二年置长泉县。四年,以长泉隶怀州,后废。《河南府志》:“今新安县黄河南岸有长泉村,盖唐之长泉县也。与黄河北岸王屋相对,故旧隶怀州。”

古圈城 元至正三年,刘奉屯兵于此。内有少城,故址尚存,在县东 20 公里孝水铺,城周 2.5 公里。《河南府志》:“孝水铺在孝水西,慈涧少水东,少城以少水得名,少水在慈涧,则少城疑即慈涧城也。”

白起城 在县西 15 公里凤凰山,相传秦将白起屯兵于此。故址尚存。

白超垒 《元和郡县志》:“白超垒故城,在县西北(今考证,应为县西)十五里,垒当大道,左右有山,道从中出,一名白超坞。汉末黄巾起事,白超筑此垒以自固。东魏修筑为城,因名。”

三、古冶铁遗址

孤灯冶铁遗址 位于石寺镇上孤灯村。遗址中有大量的木炭渣、铁渣、红烧土,残存大小铁块,还有 10 多个烧结铁块,大者直径 2 米多,厚近 2 米,铁的纯度相当高。还发现一些铸模工具,堆积层中存在大量战国时期的陶片。经考证为战国时期冶铁遗址。

北冶冶铁遗址 位于北冶街北面,是一个保存完整的战国至汉代的冶铁遗址。遗址中有大量的煤渣、小铁块,堆积层中有很多汉代陶片和砖块。

铁门冶铁遗址 经考古工作者鉴定为三国时期的冶铁遗址。铁门东古时有白超垒,为魏晋时期重要冶铁基地。《水经注·谷水》云:“谷水东迳白超垒南……,白超垒在今铁门东十五星,垒侧旧有坞,故冶官所在。魏晋之日,引谷水为水冶,以经国用,遗址尚存。”

四、古瓷窑遗址

新中国成立初期,北京故宫博物院派人来新安调查,发现云梦山元代钧瓷窑址(见《禹州之行》,载《文物参考资料》1951 年第二卷第二期;《故宫博物院十年来对古窑址的调查》,载故宫博物院院刊第二期)。《文物》杂志 1974 年 12 期载《河南省新安县古瓷陶遗址调查》,介绍新安县古瓷窑遗址情况:有宋代的汝窑类型,有禹县的扒村类型,有元代的钧瓷窑址。收集的瓷片,大都有胎质坚固、釉色晶莹、造型朴实大方、花纹清晰美观等特点。遗址大部位于山坡下的河旁台地上,窑址最小有 3000 平方米,最大者 40000 平方米,残窑底径在 1.6~2.2 米之间不等。城关古瓷窑遗址,在县城西南隅,东西长约 900 米,南北宽约 300 米,面积为 270000 平方米,为豫西地区重要的古瓷窑址。

新安县古瓷窑遗址一览表

|

遗址名 |

位置 |

面积 |

时代 |

釉色及花卉特征 |

产品种类 |

现况 |

|

庙后遗址 |

县北25公里北冶乡庙后村 |

2400m 2 |

宋、元 |

印花青瓷、天青、豆青、牙白等色,并饰波浪鱼鳞纹 |

宋瓷:碗、盘、盆;元瓷:碗、盘、钵、盖 |

有损坏 |

|

北冶遗址 |

县北25公里北冶街村东0.25公里 |

42000m 2 |

元 |

天青、天蓝、豆青、碧蓝、月白、攻瑰紫、青花等 |

碗、盏、青花瓷碗 |

包含物较丰富 |

|

滩子沟遗址 |

县北26公里滩子沟村西0.25公里 |

45000m 2 |

宋、元 |

天青、天蓝、豆青、灰绿、玫瑰紫、海棠红 |

宋瓷:碗、盘;元瓷:盘、钵、炉、瓶 |

现仍经营瓷业 |

|

柿树岭遗址 |

县北偏西31公里柿树岭村南 |

1800m 2 |

宋、元 |

天青、天蓝、豆青、月白、玫瑰紫、海棠红、黑 |

宋瓷:碗、盘;元瓷:碗、盘、炉 |

|

|

马行沟遗址 |

县北25.5公里马行沟村西南 |

3500m 2 |

元 |

天青、天蓝、豆青、玫瑰紫、海棠红 |

碗 |

|

|

望古垛遗址 |

县西北24公里望古垛村东董窑沟口 |

3200m 2 |

元 |

天青、天蓝、荔紫 |

碗、盘、双耳罐 |

|

|

石寺遗址 |

县西北15公里石寺镇东南蜈蚣沟 |

4100m 2 |

元 |

天青、天蓝、豆青、月白 |

碗、盘、盖 |

|

|

贾沟遗址 |

县西北16公里贾沟村西 |

4400m 2 |

元 |

天青、天蓝、豆青、月白、乳白 |

碗、炉 |

|

|

西渠里遗址 |

县西北16.5公里西渠里村西 |

3800m 2 |

元 |

天青、豆青、月白 |

碗、瓶、双耳罐 |

|

|

上孤灯遗址 |

县西北18公里上孤灯村西 |

14000m 2 |

元 |

天青、豆青、月白 |

碗、盘、盏 |

|

|

下孤灯遗址 |

县西北18公里下孤灯村东南 |

14500m 2 |

元 |

天青、豆青、天蓝、黑、荔紫 |

碗、盘、钵、盏、双耳罐 |

保存较好 |

|

北咀遗址 |

县西北21公里,石寺镇北咀村西 |

8000m 2 |

元 |

天青、天蓝、月白 |

碗 |

|

|

城关遗址 |

县城中部 |

270000m 2 |

宋、元 |

天蓝、天青、豆青 |

碗、盘、盏、洗盆、瓶、高足杯、罐、钵、豆、瓶 |

|

|

蒿子沟遗址 |

石寺镇蒿子沟曾家外 * |

2500m 2 |

元 |

第三节 古墓葬

苏秦墓 在县西 10 公里铁门镇芦院村。按:洛阳、巩县均有苏秦墓。

甘罗墓 在县东八陡山,明正德、清嘉庆年间县令均为立石。按:山东荏平县、河南鄢陵县均有甘罗墓。

毌丘兴墓 魏将作大匠毌丘兴墓,在县城北慕容山下。《水经注》:皂涧水南流迳魏将作大匠毌丘兴墓东。

韩擒虎墓 隋上柱国韩擒虎墓,在庙头村,已列为县第一批重点文物保护单位。墓前有韩王庙,在今庙头学校地址,庙院早废,墓冢已平。

李淳风墓 在克昌村。《唐书·李淳风传》:李淳风,岐州雍人(今陕西凤翔县南),精步天历数,终太史令。按:《广舆记》:四川简州(今简阳县)亦有李淳风墓。

袁天纲墓 唐火山令袁天纲墓,在铁门镇南岗村。《唐书·袁天纲传》:袁天纲,益州成都人,善相术,终火山令。按:《广舆记》载:河北省涿县亦有袁天纲墓。

郑潜耀墓 唐驸马郑潜耀墓,在西沃乡下坂峪。相传郑驸马墓广 40 亩,中有 3 冢。今失考。

庄宗雍陵 在西沃乡下坂峪,墓冢已平,已列为县第一批文物保护单位。《五代史·本纪》徐元党注:明宗天成元年七月,葬庄宗于河南新安县,号雍陵。《通鉴·后唐纪》:天成元年秋七月丙子,葬光圣神闵孝皇帝于雍陵。胡三省注:雍陵在河南新安县。

明宗徽陵 《太平寰宇记》:“在县东北十里护驾庄”,今失考。

钱若水墓 宋宣靖公钱若水墓,在今城关暖泉沟。

忽哥儿墓 元忽哥儿墓,在克昌村东北里许。民国二十三年春,村人耕田获其墓碑,文云:昭勇大将军佥枢密院事上轻车都尉进封忠愍侯忽哥儿之茔,奉孝男监察御史贴木儿不花立,至正三年通举大夫郑立书。

伊厉王寝园 在今磁涧乡老井村东岭,列为县重点文物保护单位。《明史》:“伊厉王名木彝,太祖第二十五子,建文三年封,永乐六年就藩洛阳,十二年薨。”

伊悼王寝园 在今五头乡马头村北,妃马氏同葬于此。《明史》:“伊悼王名𬤊钒,厉王曾孙,成化二年袭封,十一年薨。”

吕孔学墓 明赠左都御史吕孔学墓,在县城南玉屏山下,墓前翁仲石麟毁于“大跃进”年代。

吕维祺墓 在县城北关岭上,俗称吕家坟。

宋四郎家外宅坟 位于石寺镇李村。1983 年夏,该村砖场工人在取土中发现两座宋代壁画墓,均为仿木建筑。墓门上方嵌方石一块,刻文为“宋四郎家外宅坟……宣和捌年二月初一日大葬记。”二墓室均由小砖砌成,平面呈八角形,穹窿顶,壁上彩绘主体为浮雕人物,反映墓主人生活图景。另有花卉、几何图形、二十四孝图等。历 800 余年,尚色彩鲜丽,保存完好(见卷首彩页)。该墓发现后,由洛阳文物工作队在县文物管理所配合下,迁至洛阳古墓博物馆复原。

第四节 古建筑

近代由于战乱破坏和反封建迷信,拆庙打神像,全县古代建筑所存无几。仅将尚存建筑物简述于后:

文庙大成殿 在县城东街,今为城关高级中学占用,尚完整。已列入县第一批文物保护单位。旧志载:文庙旧为学宫,嘉靖九年改为“文庙”,其中的大成殿,为 5 间宫殿式建筑,殿内墙柱高 4 米。殿前有一月台,直 10 米,阔与殿等。“大成殿”建于明初,万历年间与清乾隆年间曾两次重修。

城隍庙大殿 在县城东街,现为城关初中占用,尚完整,与文庙的大殿东西相望。已列为县第一批文物保护单位。

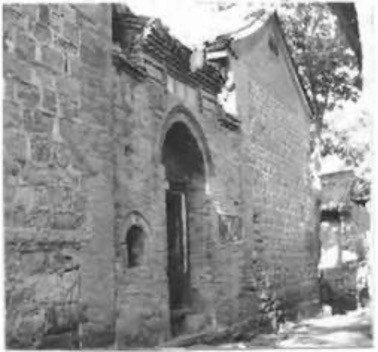

洞真观 位于铁门镇南,比邻王乔洞。元大德年间建,主体建筑为三清殿,顶部为宫殿式木结构,飞檐斗拱,十分壮观。另有“三官殿”“圣母殿”等。这些建筑还大体完整,已列为县第一批文物保护单位。

五虎庙 在曹村乡袁山村东,始建无考,原建筑大部尚存。1945 年豫西抗日公校曾驻于此,现为袁山小学校舍。

朝阳寺 在北冶乡滩子沟村西,始建无考,清顺治年间重修,尚存大殿 2 座,现为小学校舍。

清和观 在西沃乡安里村,现为安里小学校舍。据碑碣记载,该观始建于元代至元年间,明天顺、清乾隆、嘉庆、咸丰间均重修。现仅存“三清殿”1 座,已塌脊断檐,岌岌欲倒。

关帝庙 在北冶街东,现为小学校舍。始建无考,尚存大殿、廊房、舞楼。曾经修葺。

洪福寺 在正村乡白墙村北,唐乾祜六年建,金、元时代均有修葺,今仅有大殿、二殿残存。

宝真观 在五头乡养马村,俗称养马观。为唐贞观三年建,明正德九年重修。现存大殿 1 座,舞楼 1 座,并有千年古柏 1 株。今为金溪学校校址,已列为县第一批文物保护单位。

玉皇阁 在石井乡荆紫山绝顶,为明代建筑,清嘉庆二年重修。阁后为万丈悬崖峭壁,下临黄河。已列为县第一批文物保护单位。

第五节 古关隘津渡

一、汉函谷关

汉函谷关在县城东 500 米处,遗址尚存。

秦时,在今灵宝县故城处有函谷关。据《汉书·武帝纪》记载:“(元鼎)三年(公元前 114 年)冬,徙函谷关于新安。”后汉人应劭作注曰:“时楼船将军杨仆数有大功,耻为关外民,上书乞徙东关,以家产给用度。武帝意亦好广阔,于是徙关于新安,去弘农三百里。”且关前仿秦关筑有“鸡鸣”“望气”2 台,以壮其势。后世称是关为汉函谷关。

汉函谷关初建时,非常壮阔,《水经注》曾记:函谷关“即所谓散关障,自南山横洛水北属黄河,皆关塞也。”这样看来,古汉函谷关北至黄河岸,南到宜阳,关塞相连,几乎类于小长城。所以成为历代皇帝和军事将领所瞩目的武备要地,文人墨客也多有题咏。北周武帝时,曾改函关城为通洛防,为北周东境备齐要隘。此后,虽经风雨战乱,屡遭破坏,但历代都有修葺。据载,1923 年最后一次修复后的汉函谷关高 38 米余,南北长 33 米,东西宽 20 米。关楼 3 层:底层为平垛,中有拱形门洞,可供交通。东西洞门,各有对联 1 副,为康有为题写,东门联为“功始将梁今附骥,我为尹喜谁骑牛”;西门联为“胜迹漫询周柱史,雄关重睹汉楼船”。平垛上周,围以寨垛,中间是 两层阁楼。中层四门对开,上层为八角楼,四面开窗,飞檐画栋,八方翘角之上,各系铜铃 1 个。关上有重修时康有为的题字:“汉函谷关”。这次重修落成的关楼,虽未必能与古汉关原貌相比,但其气势还颇为壮观。新中国成立后,关楼已经非常破旧,1958 年,“大炼钢铁”运动中被拆毁,如今只剩下底层平垛。

二、狂口渡

狂口渡,在仓头乡狂口村(东沃),距县城 35 公里。北渡达济源县关阳村,渡口为畛河入黄河之汇流处。南岸为石山峭壁,地势险要;北岸地形较开阔,一片沙滩,是黄河重要古渡口之一。盛时舟楫往返,日夜不息,客商往来,熙熙攘攘,有“日进斗金,水旱码头”之说。渡口河床宽约 400 米,为带状连山石构成,有断有连,断处水深莫测,连处石大如象。每当夏秋之交,黄水滚滚而下,冲击巨石,浪起数丈,水势凶猛,涛声如雷,人称此处为“老龙港”。明嘉靖二十二年(1543),御史李宗枢于狂口建城垣,南北两门,其额题曰:“天限狂澜”。抗日战争、解放战争时,为太岳根据地与豫西地区往来的重要渡口之一。1947 年 8 月 22 日夜至 23 日晨,中国人民解放军太岳四纵队横渡黄河,挺进豫西,这里是重要渡口之一。(见彩页照片)

三、西沃渡

西沃渡指西沃乡西沃村侧之黄河渡口。南靠青要山,北渡达济源县境之长泉村(北长泉),距新安县城 40 公里。渡口长 500 米,河面宽 200 米,水深 10 米左右,水势平稳,便于船只靠岸。明崇祯七年(1634 年),高迎祥、李自成农民起义军即从荒坡、西沃渡口过河,进入豫西。在抗日战争和解放战争中,为太岳军区与豫西根据地往来的重要渡口之一。1947 年 8 月 22 日夜至 23 日凌晨,陈赓、韩钧率太岳四纵队主力经此飞渡黄河天险,克南岸守军重要据点石山头,全歼国民党一个保安旅,挥师南指,转战豫西。

四、塔地渡

在峪里乡塔地村,北渡达济源县之毛田,距新安县城 55 公里。渡口长约 500 米,河床宽 400 米,水深约 12 米,北岸是沙滩,水势平稳,为黄河古老渡口。1945 年 11 月 14 日,由刘聚奎等率领的豫西抗日支队第十八团、五十九团,由此渡河,开辟豫西抗日根据地。1947 年 8 月 23 日晨,太岳十三旅由此过黄河南下,25 日解放新安县城。

五、石渠渡

在峪里乡石渠村,北渡达毛田村。渡口长 1 公里,河床宽 400 米,水深约 10 米,水势平稳。1944 年 12 月 26 日,由王震、王首道、王恩茂率领的国民革命军第十八集团军独立第一游击支队(简称“南下支队”),由此渡口踏“冰桥”强渡黄河天险南下,曾在黄河“冰桥”上摄影留念。

第六节 名胜古迹

查诸旧志,新安县名胜有“八景”之说,即“芝泉绕泮”“涧水秋云”“函关晓月”“夷里温泉”“山飞瀑布”“天限狂澜”“荆紫生岚”“烂柯仙迹”。所谓“八景”,有的名实相当,有的已有名无实,有的本来就是牵强附会。

古迹一目,旧志记述尤为繁冗。以民国新安县志为例,所列古迹计有:“周之九坂”“秦汉之故城”等古城遗址 13 处;“甘罗故里”“吕维祺故居”等名人故居 2 处;“汉函谷关”“通洛防”等关防塞驿 6 处;“郑氏池台”“紫微轩”等亭台园林 7 处;“川上书院”1 处;“文庙”“汤王庙”“石佛寺”等古庙宇 62 处;“甘罗墓”“苏秦墓”“庄宗雍陵”“明宗徽陵”等名人墓葬 36 处;“乡贤祠”“忠义祠”“先农坛”等古坛祠 17 处;“大城坊”“大守坊”“进士坊”以及节孝贞烈牌坊 87 处;铁塔、奎星楼、兴文塔等古塔 4 处。这些名胜古迹,旧志虽有记载,但一部分当时即记“失考”;即使当时有据可考的,又经近代兵戎战火,城镇扩建,机关学校占用,也已面貌全非;加之农田、水利建设,以及“文化大革命”期间破除“四旧”,基本上已是无胜可寻,无迹可觅。这里除前面几节已收的古墓葬、古建筑、古关隘津渡外,仅就尚有旧迹可寻,有胜可记的,简述于此;一些虽无迹可寻,但与新安县历史关联密切,或涉及重要历史事件的,则根据旧志提供的线索和群众的记忆指出其原址方位,或有益于后。另对一些旧志未曾纳入,而又有胜可记的地方,也酌情收入。

一、烂柯仙迹

“烂柯仙迹”是指烂柯山王乔洞而言,此山在本县西南境,铁门镇南约 3 公里处。烂柯山南麓有一峦突出,它背靠群峰,面临绿水,人称棋盘山。据传山石上有棋盘遗迹,为仙人王乔观棋处(见“风土民情编”)。

“棋盘山”,全部由一种水成岩堆积而成。其石状如

由王乔洞西行约 200 米处有洞真观(见前“古建筑”),院中古柏挺拔,颇存古刹风貌。另有“树倒成石”“神碑透灵”“石上翠柏”“东荆西枣”“火烧柏心”诸景,宛然旧貌。

二、夷里温泉

“夷里温泉”在县城西南近 2 公里处的“暖泉沟”,为北宋名宦钱若水的故里。据传,当时高士陈抟希夷先生也在此隐居,故称“夷里”。暖泉沟东山半坡处有一天然石洞,深可数丈,据传是希夷先生常憩之处。沟中原有温泉一脉,从沙底涌出,泡珠成串,如釜水小沸。其水夏季温,冬季反热。据说人在此泉洗浴,不但可以去尘垢,爽身心,而且还有疗肤疾,舒筋络的效果。具有神秘色彩的人物陈抟择居于此,不是没有道理的。民国年间,这里曾建有瓦屋 3 间,成一简易浴池。附近居民与县城人士到此沐浴的,往往接踵结队,不绝于途。

近年,因群众常在周围采石取土,原暖泉眼已被埋没,但沟中仍有暖水流出。

三、荆紫山与通仙观

荆紫山,原为新安县北部的一条山脉,山势沿黄河南岸东西走向,干支错综,绵延数十里,人们通常称其主峰为“荆紫山”。此峰在歪头山以东,窨头山以西,山势陡峭挺拔,高下 7.5 公里,有盘山危道可以攀登。山顶有玉皇阁,为八角亭式建筑,可供游人憩息。登上山顶,放眼四望,可以目穷千里:秦东、晋南,苍山如海;滚滚黄河如长龙巨蟒,由万山丛中狂奔而来,旋又盘谷穿峡翻腾而去,足使人胸怀豁朗,豪情倍增。若逢晴日登临,则见峰峦绝崖间,似有岚霭蒸腾,聚成薄云轻雾,缭绕山腰,飘忽迷离,若聚若散。旧志称其为“孤峰独秀,晴岚围翠”,列“荆紫生岚”为新安八景之一,当指此而言。(见彩页照片)

荆紫山主峰下,旧有通仙观,俗称荆山庙,为宋元时代所建。每逢庙会,方圆几十里的百姓,背囊荷担的商贩前来“赶会”,也常有州县官吏,文人墨客慕名来游。逢此盛会,山上山下有和尚请茶递水,殷勤招待,这光景煞是热闹。可惜这荆山庙早已毁于荒乱年间。如今,只有一些记载官宦文人游记题咏的石刻,散立在断墙颓壁之间,若妥为收存,对文史则不无价值。

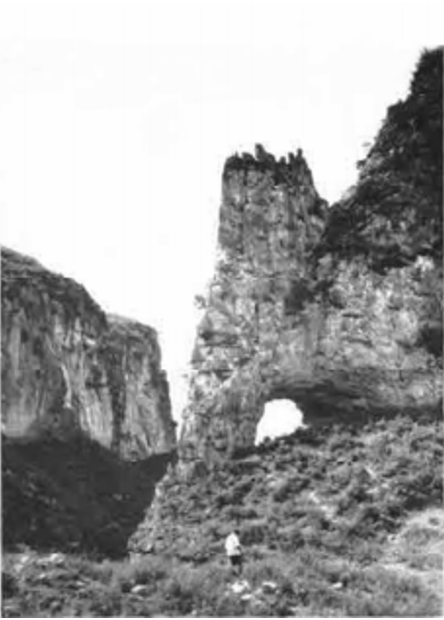

四、漏明崖

漏明崖位于北冶乡西境。这里断崖壁立,沟壑交纵,于南山的“龙角崖”上,有一天然透明石洞。远远望去,透过石洞,可望见山背面一片天光,所谓“漏明”,指此而言。若攀援石岩,拾级而上约 200 级,至洞口上,方见其大,超过门洞。所谓“龙角崖”乃如一堵危墙,厚不盈丈。

由洞口探身南望,只见峦峰丛立,深玄莫测,另是一番天地。虽有危道相通,但不惯山路的人,不敢攀援。传说,当年二郎担山赶太阳,走到这里力尽,弃山于此,这个石洞,乃二郎神担山系绳之处;有趣的是,与此处隔沟相对,北山低处,也有一个类似的洞,只是小一点,人们谓之“小漏明”。

“漏明崖”之近侧,多熔岩穴窟,前人曾依势傍崖建庙修龛 10 余处,如“三教堂”“奶奶堂”“大佛洞”“龙宫洞”等,庙前置有“八卦亭”,崖壁间嵌有名人题咏石刻数十处。传说中唐时期,骆宾王反武则天失败后,逃隐此处,留诗多首于断崖上,可惜这些都已不复存在。

其它如“倒栽和尚”“拴马橛”“石上涌泉”“响瞠锣”等天然奇景,宛然尚在。

漏明崖向南攀山至前北斗村,有原中国人民解放军四纵副司令韩钧烈士故居。由漏明顺河谷继续西行,约七八里到袁山。抗日战争时期,这里曾是抗日根据地的中心,县抗日民主政府所在地。

五、孙膑洞与庞涓坟

“孙膑洞”在县城西北约 15 公里的云顶山头,洞深约 7 米,宽 4 米;“庞涓坟”在云顶山下的上孤灯村附近。

今畛河川,古称马陵川。传说战国时,孙、庞“马陵之战”,就发生在这里。先是孙膑设伏兵于云顶山上,自己在洞中指挥,于山下大树上挂红灯 1 盏,诱庞涓追兵至此,山上万箭齐发,射死庞涓,大破魏军,遂有“孙膑洞”“庞涓坟”以及“孤灯村”的传说。

六、唐双驸马郑氏遗址:池台·东亭·驸马坟

唐荥阳郑万钧、郑潜曜父子,分别为唐睿宗、玄宗驸马。安史之乱中曾避居新安,筑“池台”“东亭”。杜甫过新安,拜会郑氏父子,作《郑驸马池台喜遇郑广文同饮》《咏郑氏东亭·五律》和《新安吏》诸诗。郑广文,名虔,为郑潜曜叔父,一代诗人、画家。 据新安旧志载:县北 35 公里黄坂峪有“驸马坟”,广 40 亩,中有 3 冢,即郑潜曜墓。

七、北魏石窟

县北青要山北坡,西沃与南长泉村之间,悬崖壁立,下临黄河,绝壁间有 2 石洞。其一稍大,长、宽、高各约 2 米,内有石雕佛像 11 尊,顶部浮雕花饰为莲、飞天。造像题记谓“邑主王俊达发愿修造”,建于北魏孝昌元年至建义元年(525~528);其二稍小,内有石佛造像 7 尊,建于北魏普泰元年(531):窟外东壁间有石雕宝塔 4 座。

此处山坡石崖间原有浮雕石佛、宝塔多处,高有尺余乃至数尺者不一,群众中有“走塔不见塔,见塔不走塔,七十二座无影塔”的歌谣。可惜,近年修筑公路,破坏严重,石壁间间或有遗迹尚存,多因风化模糊不清。

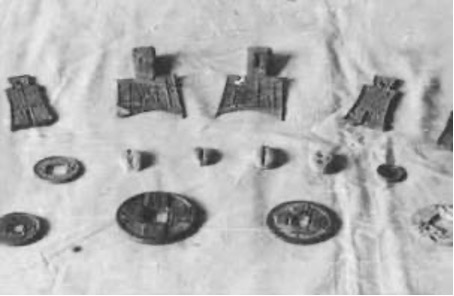

第七节 馆藏文物

新中国成立以来,随着国民经济的恢复发展,水利建设、农田建设、交通建设、街道扩建、住宅建设等各项基本工程,从不同程度上都起着“不考古而考古,非发掘而发掘”的作用,使埋藏在地下的历史文物获得更多的“破土而出”的机会。这期间,县文化馆(后归文管所)先后收集出土文物 610 件,其中瓷器 136 件,陶器 292 件,铜铁器 123 件,石器及其它化石 59 件,均已注册编号,归馆收藏。这些文物,大部具有造型古朴、工艺精良等特点,体现了人类社会前进的“脚印”,是民族文化发展的忠实见证,具有很高的研究价值。(见附图)

新安县为唐三彩主要出土区之一,已发掘的 10 座唐墓中,出土唐三彩 50 余件,大部分造型精致,釉色艳丽。1974 年,南李村乡十里村唐墓出土一件三彩鸳鸯壶,体态丰满,羽饰华丽,色彩鲜艳,属艺术珍品,曾运往日本展出,现藏河南省博物馆。1980 年,磁涧乡柴湾唐代墓葬出土的三彩文俑、武俑、骆驼、马、镇墓兽,体型高大,是不可多得的三彩瑰宝,《文物》《考古》杂志均有介绍。(见卷首彩页照片)

馆藏文物集萃

南李村十里村出土 ,原件藏中国科学院 古脊椎动物研究所 , 图为复制件

南李村十里村出土,原件藏中国科学院 古脊椎动物研究所, 图为复制件

全长 186cm ,磁涧乡阎湾村出土

安乐村遗址出土

高 16cm , 口径 17cm

长 22cm ,高 11.5cm

直径 14cm

右 :铁铧范 (汉) 上外下内

右 :铜盉 (东汉) 长 27cm ,高 12cm ,直径 15cm

高 30cm

高 9cm ,直径 10cm

第八节 革命纪念地

1944 年冬至 1945 年秋,新安曾是中国共产党领导的豫西抗日根据地的重要县份之一;1947 年 8 月,中国人民解放军由战略防御转入战略反攻,陈赓兵团从这里突破黄河天险,挺进豫西。艰苦的革命历程,使不少村庄留下了光荣的革命足迹。兹特摘要记述,以资纪念。

抗日民主县政府旧址

1945 年 ,新安抗日民主县政府驻曹村乡袁山村,借住民宅办公 。

1945 年春,豫西抗日根据地二军分区司令部曾驻新安县黑扒村。图为黑扒村豫两二军分区司令部驻地旧址。

1947 年 8 月,中国人民解放军太岳四纵队(陈赓兵团),突破黄河天险,挺进豫西。司令部曾驻新安城北后峪村,并在这里召开了意义重大的前委会议。图为司令部驻地:后峪小学。

1945 年八路军豫西部队军械所曾驻新安县石井乡黑扒村。图为军械所旧址:关厅小学。

1945 年,豫西公学(原太岳军区豫西抗日先遣队第二支队随营学校)驻曹村乡袁山抗日民主小学(五虎庙)。图为五虎庙旧址。