第一章 中共新安县地方组织

第一节 历史概况

一、第一次国内革命战争时期(1921~1927)

中国共产党新安县地方组织的革命活动始于 1926 年。在此之前,1921 年 11 月,中共北方区委领导陇海铁路工人大罢工,11 月 17~27 日新安县火车站工人王保(郑州人)等参加了游天洋领导的洛阳铁路工人罢工斗争。1923 年 2 月,新安县火车站铁路工人代表参加了京汉铁路工人“二七”大罢工。1924 年,磁涧掌礼村青年王励刚(王伯阳、北洋、卓甫)在上海大学加入了中国共产党,为第一个新安籍共产党员。

1926 年秋,中共豫陕区委委员王克新,带领黄文庆(新野县人)、宋子荣、石凯等到新安县进行革命活动,由县孤儿院院长邵修德安排在城内曹金甲、姬天祥家居住。在王克新、黄文庆的领导下,新安相继成立了铁路工会、厨业工会、建筑工会和农会、妇女会等群众组织,号召人民团结起来,打倒帝国主义,打倒军阀,打倒贪官污吏,打倒土豪劣绅。

年底,进步青年冯毓莹(磁涧八陡山人)到毛泽东主持的武昌农民运动讲习所学习,并加入了中国共产党。

1927 年 3 月 12 日,中共新安县支部在孤儿院邵修德家中成立,黄文庆任支部书记,党员有王克新、郑相桥(又名郑柏炎,城关西街人)、王保。下旬,冯毓莹率豫西农运特别小组回新安、渑池等地开展农运工作。4 月,中共河南省委派王克新、张治甫、孙文清等人组织工作组到豫西,在县西郭沟村(属铁门镇)郭范五(凤舞)家召开会议,决定改造庙道武装,组织武装起义,策应国民革命军北伐。5 月,中共新安县支部领导各革命群众组织,筹备迎接冯玉祥的国民革命军东进,被当地奉系军阀驻军发觉搜捕,黄文庆被迫离开新安,由郑相桥接任支部书记。同月,国民革命军第二集团军第三路军政治部主任宣侠父(中共党员)随军到新安,宣讲革命宗旨,开展打击土豪劣绅,禁烟禁赌,剪发辫,放足,打神像,办学堂,倡导革命新风。

是年冬,国民革命军第二集团军实行“清共”,在部队中驱赶共产党人,革命转入低潮,邵修德、王保等被捕,郑相桥离开新安,党的活动中止。

二、第二次国内革命战争时期(1928~1937)

1932 年春,中共洛阳中心县委派郑曼石(中共党员,四川人)到县师范学校任教,组织进步学生邵文杰、王文长等,建立“学术研究会”,创办秘密刊物《中原》,传播马列主义,宣传抗日救国,发展壮大党的组织。8 月,郑曼石在郑州被捕,被国民党杀害于开封。9 月,路朝聘(伊川人)到新安南李村小学教书,发展侯步云入党。侯步云在仙桃沟村发展党员 16 人,建立了党支部,侯步云任支部书记。

1933 年 4 月,郭也生郭也生:原名郭铎,早年在北平大学法商学院上学时加入中国共产党。后脱党加入军统,新中国成立后以战犯罪被捕。1975 年获特赦,后任县政协常委、省参事室参事。受党组织委派,回新安工作。5 月,邵文杰参加共青团。6 月,县师范建立了共青团支部,邵文杰任支部书记。同期,高昂在三王庄发展党员,建立党支部,高任支部书记。王文长在五头发展党员,建立五头党支部,王书堂任支部书记。7 月,中共新安县特别支部(也叫中心支部)成立,郭也生任支部书记,委员有侯步云、路朝聘、邵文杰、王文长、高昂。9 月,国民党河南省政府通缉郭也生,郭离开新安,由侯步云接任特支书记。11 月,侯步云被捕,后被国民党当局杀害于开封。11 月 25 日,邵文杰、王文长、孙谨行被捕,新安县党组织的活动再次中断。

1936 年 12 月“西安事变”后,在开封省立高中上学的郭升允和在百泉乡村师范上学的傅东岱(傅尚普)寒假返回新安,联络县女子小学教师林彬(原名许瑞英)等人,在县城开展抗日救亡宣传活动。

三、抗日战争时期(1937.7~1945.8)

(一)新安沦陷前党组织的活动

1937 年 7 月,“卢沟桥事变”爆发后,在洛阳、新乡、开封上学的新安籍进步青年赵文甫、傅东岱、张金翼、韩光远等纷纷返籍,同县城的进步青年学生组成抗日救亡宣传队,在县城和乡村演讲、贴标语、散传单、办壁报、唱歌曲、演话剧,开展抗日宣传活动,并成立了新安县教育救国促进会。

1938 年 1 月,张范(张继远)与山西青年抗敌决死二纵队政治主任韩钧取得联系,组织傅东岱、姬瑞泉、孙谨行、张金翼、胡健、韩景仁等 32 名进步青年,先后到山西参加山西民族革命大学、牺盟会、决死队和二纵队随营学校。2 月,又由郭英才、张超带领 80 人,到随营学校和牺盟会训练班学习。是时,中共党员李之放、郭升允分别由延安和郑州返回新安,受中共豫西特委指派,重建新安党的组织。被捕入狱 4 年多的邵文杰、王文长,在党的营救下获释返籍。3 月,经豫西特委批准,成立了中共新安县委员会,郭升允任县委书记,王文长任组织部长,邵文杰任宣传部长,李之放任统战部长。自此,新安党的组织又得到了恢复和发展。4 月,日本侵略军逼近黄河北岸,国民党县政府组织河防大队,驻西沃、狂口、盐仓一带。中共新安县委与国民党县政府交涉,派邵文杰、李之放、王锡范担任河防大队各中队政治指导员,安畏(进步青年,后入党)任大队政治教导员,掌握这支武装力量。夏季,国民党县政府举办师资培训班,县委派王文长参加学习,任培训班党的临时支部书记,在学员中宣传党的抗日主张和政策,发展党的组织。7 月初,中共新安县委领导人调整,由李之放任书记,王文长任组织部长,郭升允任统战部长,邵文杰调豫西特委工作。7 月 7 日,县城各界集会纪念“七七”事变 1 周年,学校师生和爱国群众走上街头张贴标语,开展抗日救国宣传,国民党县党部、县政府派警察抓捕一批学生。中共新安县委出面据理力争,被捕学生获释。8 月,中共新安县委派李之放以公开身份参加“新安县抗敌后援会”,任该会副主任,团结各方面力量,结成广泛的抗日统一战线,进行抗日活动。10 月,县委报经上级批准,派李之放加入国民党,担任县农民协会干事长兼教育委员(县督学);县委由王文长任书记兼组织部长,刘蚧(城关人,后叛变,解放后被镇压)任宣传部长,李之放任统战部长。中共新安县委还派党员刘书景(女)到渑池县仁村小学当教师,进行革命活动,发展党员,建立了仁村党支部,受中共新安县委领导。12 月 20 日,中共中央中原局书记刘少奇在渑池十八集团军兵站主持召开中共豫西特委扩大干部会议,新安县委李之放、王文长参加了会议,听取了刘少奇传达中共六届六中全会决议和毛泽东新著《论新阶段》、《论持久战》的报告。会议决定将河南省委改为豫鄂边区党委,豫西特委改为豫西省委,洛宁中心县委改为地委,新安属洛宁地委领导。

这一年,全县建立了 4 个区委,26 个党支部,党员发展到 218 人。

1939 年 9 月,全县又有 100 多名进步青年,到山西抗日决死二纵队军政干校学习,此时,党组织将发展的重点放在农村,新建了 10 个支部,全县党支部发展到 36 个,党员 353 人。10 月,县委书记王文长被国民党县政府逮捕,中共豫西省委、洛宁地委派王志杰、邵文杰来新安,主持组织新的县委,由蔡迈伦任书记,王文达任组织部长,路育民(路兰生)任宣传部长,李之放任统战部长。他们还传达了党中央、省委关于整顿巩固党组织,改善党的领导,加强党员教育,暂停发展党员的指示。11 月,由蔡迈伦主持,在寺村小学召开县委会议,决定对全县党员进行一次阶级教育、气节教育和保密教育。

1940 年 2 月,县委机关设在养士学校,领导全县革命斗争。春季,国民党掀起反共高潮,强令公教人员一律集体加入国民党。中共新安县委根据“精干隐蔽,长期埋伏,积蓄力量,以待时机”的精神,决定党员暂停活动,并且选送一批党员和进步青年到竹沟新四军留守处和延安学习。10 月,蔡迈伦调离新安,由赵天锡接任县委书记。

1941 年春,中共新安县委派党员毛子方等到新(安)、宜(阳)边界的盐镇小学任教,建立工作据点,成立党支部。5 月上旬,刘蚧被捕(时任嵩县建设科长)。5 月底,河南省委派苗树堂从延安来新安,传达省委关于撤退干部的指示。赵天锡、李之放、王文达等转赴延安。6 月 7 日,刘蚧在洛阳狱中叛变,致使新安党员田致茂等被捕。6 月中旬,省委又派苗化铭到新安,再次传达关于党员隐蔽和干部撤退的指示,新安地下党组织活动又一次停止。

1942 年春、夏之间,国民党县政府大肆搜捕共产党员,中共党员裴作师、刘书景、郭文廉、高岑先后被捕,白色恐怖笼罩新安。9 月,省委自陕北马兰镇派交通员申志远来新安,组织已暴露的党员和区委以上干部撤往陕北学习。

(二)新安抗日根据地的建立和发展

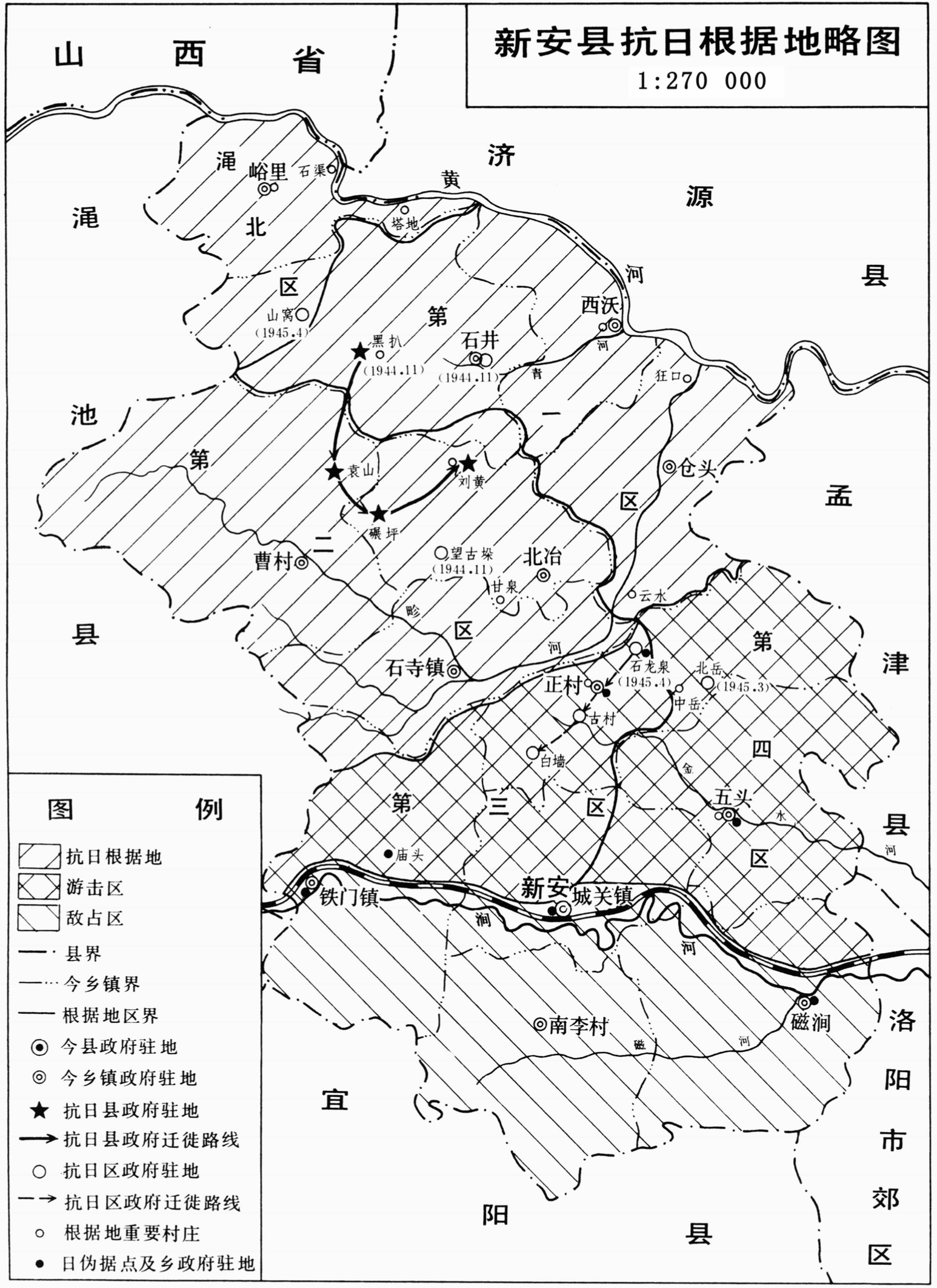

1944 年,日本侵略军发动河南战役,5 月 13 日,新安沦陷。7 月,中共地下党员梁少村、赵保顺、张祝良、王晓钟等人,在与上级党组织失去联系的情况下,组成中共新安县临时县委,决定发展抗日武装,组织领导群众抗日。9 月,他们与上级党组织取得了联系。是时,八路军太岳军区根据中央关于“向河南发展,开辟豫西抗日根据地”的指示,派两个侦察连到达新安中岳、胡沟一带,进行武装侦察。9 月 21 日,太行军区皮定均、徐子荣率领的豫西抗日第一支队挺进豫西,中共新安县临时县委配合武装侦察部队袭击了日伪五头乡公所,抓捕了日伪乡长王辑五,为一支队路过新安扫除了障碍。11 月,由刘聚奎率领的豫西抗日游击二支队到达新安北部,重创了刘绍唐顽军,在窨头成立了新安县抗日民主政府办事处。12 月,由刘子久、韩钧等率领的晋西北八分区六支队和干部团到达新安黑扒村。12 月 31 日,在黑扒召开了工作会议,拟定剿灭土顽势力和建立抗日根据地的计划,正式成立中共新安县委,由赵天锡任书记,宋启仁、刘兆先为委员,并组建了中共一、二区区委和区政府。

1945 年 1 月,八路军主力在地方抗日武装配合下,击溃了刘绍唐的三十挺进纵队和张广居的三十三挺进纵队,豫西抗日根据地的局面初步打开,中共豫西二地委和二专署、二军分区建立。2 月,成立新安县抗日民主政府,由李之放任县长。

新安县抗日根据地建立后,党的主要工作是集中力量建设、巩固和发展扩大根据地。

1.发展抗日武装。各区建立区干队或联防队,农村组织民兵,把人民武装起来抗日。1945 年 2 月,组建了新安县人民抗日武装—黄河支队,县、区武装发展到 1 千多人。这支抗日武装,转战新安、孟津、渑池一带,与日、伪、顽军展开了英勇、卓绝的斗争。特别是 3 月下旬的北岳伏击战,痛歼日伪军,使日伪军龟缩在横水、新安县城、铁门等据点里,再也不敢轻易向根据地侵犯。为了巩固抗日根据地,支援战争,在黑扒村附近的车厢沟建立了小兵工厂(修械所),几个月时间,生产出长短枪 150 多支,修理枪械数百件;在丁庄村建立了被服厂,加工军服、饭包、子弹袋等。这个时期,还收编了一部分要求抗日的地方武装。为了加强部队建设,提高部队政治素质,在部队内部开展了民主整军,对新收编的队伍进行政治、军事和经济民主教育。1945 年 4 月,县委还动员了百余青年学生,北渡黄河,到山西沁水抗大六分校学习,参加了革命。

2.建立政权,镇压破坏抗日的汉奸特务和反对抗日的恶霸地主豪绅。北岳伏击战之后,又建立了三、四区和渑北区抗日政府。政府公安机关,镇压了一批潜入根据地的汉奸特务和反对、破坏抗日的恶霸地主豪绅。县抗日政府还建立了司法科、民政科,调解民事纠纷和处理刑事案件。当时群众相信抗日政府,不少人到政府告状。县政府依靠农会进行调查,掌握情况,凡属于人民内部的问题,进行调解,及时合理排除纠纷;凡属欺压群众的冤案,经调查清楚,即为民伸冤。

3.发动群众,减租减息,赎回土地,合理负担,征集粮草,支援战争。在农村发动群众,组织农会,开展了“倒地运动”,把灾荒年地主廉价收买和巧取豪夺农民的土地赎回来,实行减租减息。同农民协商,实行合理负担,解决部队的军费开支,主要是解决粮食问题,保证过往部队的粮草供应。

4.恢复和发展农村教育。县政府成立了教育科,协助农会在政权巩固的乡村,动员组织小学开学,以安人心。7 月,县政府在碾坪举办了一期师资训练班,为期一个月,训练了 240 名教师和校长。

5.贯彻执行抗日民族统一战线政策。1944 年 9 月,中共临时县委说服国民党刘绍唐部第五支队长高星五与共产党合作,共同抗日。新安抗日根据地初步形成后,高星五自动解散了他的支队,把一部分人枪编入抗日地方武装。后高星五被任命为新安抗日民主县政府副县长。同时,还吸收了一些民主人士参加县抗日政府的工作。新安教育界德高望重的高延柳先生、黄元吉先生,都与共产党合作,为抗日做了大量工作。

经过北岳伏击战之后,新安抗日根据地扩大到陇海铁路以北的广大地区,控制面积约 936 平方公里,占全县总面积的 80%;控制人口 15 万多人,约占当时全县总人口的 79%。其中,邙山以北的一、二区、渑北区为巩固的根据地,邙山以南、陇海铁路以北的三、四区为游击区。陇海铁路沿线及其以南为敌占区,控制面积仅有 220 余平方公里,约占全县总面积的 20%;控制人口约 4 万余人,占当时全县总人口的 21%。1945 年 8 月,日本政府无条件投降,抗战胜利。遵照中共中央指示,豫西抗日根据地作战略撤退,中共新安县委、区委和新安县抗日县、区政府,于是年 9 月,陆续撤退到黄河以北。

四、解放战争时期(1945.8~1949.9)

抗日战争胜利以后,国民党派部队进入新安,地方保安团、“还乡团”和一些地主恶霸纷纷回到新安,对根据地人民进行残酷报复,捕杀农会干部、民兵和抗日群众。

1945 年 11 月,中共豫西工委在济源县勋掌村成立(后迁阳城,归太岳区党委领导),曾派人回新安与地下党联系,收集河防情报。

1946 年 5 月,豫西武工队在王屋县邵源镇成立,为解放豫西作准备。夏季,中共豫西工委在狂口、西沃、龙渠、中岳、养士等地建立地下交通站,新安县的中共地下党员通过交通站传递情报,掩护接送过往工作人员。

1947 年初,太岳四分区派侦察人员到石井一带侦察敌情,处决了残酷迫害革命群众的国民党石井乡乡长姚如坤。2 月至 3 月,李之放等领导的豫西武工队,两次渡过黄河至新安,迎接中原五师突围部队。8 月 23 日拂晓,中国人民解放军陈(赓)谢(富治)兵团突破黄河天险,25 日解放新安县城。接着,中共新安县委在窨头村成立,隶属太岳五地委领导,赵天锡任书记,李之放、刘少力、刘歧山为委员。9 月上旬,成立新安县武装委员会和新安县大队,李之放任武委总指挥兼县大队长,岳钦亭任副总指挥、副大队长,赵天锡兼政委,韩大正任副政委。各区也先后建立了区干队武装。9 月 10 日,县大队配合中国人民解放军陈谢兵团九纵二十六旅,在中岳战斗中,歼灭国民党整编十五师六十四旅一九〇、一九一团共 2400 多人。同时,各区党政机构也相继成立。9 月 18 日,人民解放军作暂时战略转移,新安县城又被国民党军占领。10 月 2 日,陈谢兵团由陕州、灵宝挥师东进,在铁门全歼武庭麟整编十五师六十四旅,并于当天再克新安县城。10 月 11 日,陈谢兵团西进,国民党委任郭质为县长,率“清剿大队”与新安民主县政府对抗。此后,新安县地区形成武装“拉锯”局面。中共新安县委领导县区人民武装,进行了近百次战斗,重创新安境内的“保安团”、“清剿大队”等国民党地方武装和庙道、土匪等反动武装。同时,在解放区内普遍组织了农民协会,发动群众,开展反匪反霸、减租减息斗争。12 月 15 日,人民解放军第三次解放新安县城,城内蒋军逃往洛阳。

1948 年 2 月 20 日,国民党第一战区副司令长官裴昌会部进入新安,在郭质的“清剿大队”配合下,进犯新安北部解放区,在莲花寨遭到了解放区地方武装力量的痛击。2 月 24 日,裴部撤离新安。下旬,新安县大队改为新安独立团,团长李之放,副团长岳钦亭,政委赵天锡,副政委韩大正。独立团下辖 5 个连,近 700 人。3 月 7 日,陈谢兵团和华东野战军陈(士榘)唐(亮)兵团协同作战,发起洛阳战役。3 月 8 日,第四次解放新安县城,国民党县长郭质率残部逃到县南郭庄一带。为支援解放洛阳,中共新安县委,县政府组织支前民工 3000 人,大车 300 辆,牲口 200 头,运送军粮,支援前线,组织民兵随部队配合作战,保护交通线,押解战俘。3 月 14 日,洛阳第一次解放。4 月 5 日,陈谢兵团再克洛阳。4 月 6 日,县独立团及民兵千余人,在南郭庄全歼郭质残部 300 余人。至此,新安全境彻底解放,中共新安县委、新安县人民政府机关迁入县城。11 月,中共洛阳地委成立,新安县委归其领导,由李之放任县委书记。

1949 年 2 月,中共新安县委召开第一次党代表会议。4 月,召开党员代表会议,传达贯彻中共七届二中全会精神。在县委的领导下,组织全县人民一方面大力恢复和发展生产,进行反匪反霸、减租减息、土地改革斗争;一方面积极组织人力、物力,支援中国人民解放军渡江作战,解放全中国。

1949 年 10 月 1 日,中华人民共和国成立以后,中共新安县委在党中央和省、地(市)委的领导下,取得了土地改革、抗美援朝、镇压反革命、“三反”(反贪污、反浪费、反官僚主义)、“五反”(反行贿、反偷税漏税、反盗骗国家资产、反偷工减料、反盗窃国家经济情报)、恢复和发展生产、社会主义改造和社会主义建设的巨大胜利。但在 1957 年以后,党的工作走过了一段曲折的道路。在“文化大革命”中,党的组织遭到了严重破坏,国民经济遭到巨大损失。新安县广大党员对林彪、江青反革命集团的倒行逆施进行了抵制和斗争。党的十一届三中全会以后,中共新安县委在党中央的正确领导下,坚决贯彻了党中央的路线、方针、政策,适时地、果断地组织了工作重点的转移,整顿了党的作风,进行了一系列的改革,促进了工业、农业、教育、科学、文化、卫生等各项事业的发展,开创了新安社会主义现代化建设的新局面。

第二节 历届党代表大会

一、代表会议

1949 年 2 月,中共新安县委在县城举行第一次党代表会议,总结历史经验教训,部署整党整风工作。代表们对在部分老解放区进行土地改革中的一些“左”的错误做法,进行了批评和自我批评。会议决定克服无政府主义倾向,放手发动群众,进行社会改革。

1949 年 4 月 28~30 日,中共新安县委召开第二次党代表会议,参加代表 42 人,列席代表 4 人。县委书记李之放传达贯彻了中共七届二中全会精神,代表们对党的二中全会精神和县委的工作进行了认真讨论。

新中国成立以后,县党代表会议改为县党代表大会。

二、代表大会

1951 年以后,在无特殊情况下,按照中国共产党章程的规定,定期召开党代表大会。至 1985 年 12 月,先后共召开过七次代表大会。历次党的代表大会,都是在基层党代会选举产生代表的基础上召开的。

1951 年 5 月 30 日至 6 月 8 日,召开中共新安县第一次代表大会,出席正式代表 88 人,列席代表 45 人。代表大会听取了中共新安县委员会的工作报告和中共新安县委三年零十个月(1947 年 8 月县委成立至此次代表大会)的组织工作报告,选举中共新安县第一届委员会。委员有苏振华、刘歧山、牛培成、李璠、魏介民、何文普、王养民、安天真、于平华、毛有忠、毛有岑等 11 人,候补委员有王晓钟、刘雯。县委会选举苏振华为书记,刘歧山为副书记。

1954 年 5 月 18 日至 25 日,召开中共新安县第二次代表大会,出席正式代表 165 人,列席代表 16 人。大会传达贯彻中共七届四中全会《关于增强党的团结的决议》和中共河南省第七次代表大会决议,听取中共新安县委员会工作报告,选举第二届中共新安县委员会。新的县委委员有牛培成、于平华、赵振明、刘守礼、药贵福、李作祥、李景合、陈金铭、肖志忠等 9 人,牛培成为书记,于平华为副书记。

1956 年 5 月 27 日至 6 月 2 日,召开中共新安县第三次代表大会,出席正式代表 232 人,列席代表 7 人。大会传达学习了中共中央主席毛泽东《论十大关系》,听取和审查了中共新安县委员会的工作报告,讨论了新安县 1956~1967 年农业发展纲要草案,选举第三届中共新安县委员会。三届委员会委员有牛培成、刘守礼、赵振明、李景合、薛作川、王传德、介凤宪、韩书山、陈毓文、郭广卿、李万华、毛克平、高鹏、李作祥、高振国、杨荣卿、王文明,高金标、陈邦武、杨瑞生、王长庆等 21 人,候补委员有姚宗化、郭锐、李正音、石广居、杨玉华(女)等 5 人。三届县委全会选举牛培成、刘守礼、赵振明、李景合、介风宪、韩书山、郭广卿等 7 人为常务委员,牛培成为书记,刘守礼、李景合为副书记。大会还补选了中共新安县委监察委员会委员 3 人,选举出席中共河南省党代表大会代表 5 人。

1965 年 7 月 15~20 日,召开中共新安县第四次代表大会,出席正式代表 384 人,列席代表 55 人。大会听取和审查了中共新安县委员会工作报告和中共新安县委监察委员会工作报告,讨论了新安县(1965~1967 年)发展农业生产规划草案,选举了第四届中共新安县委员会。四届委员会委员有吉丕俊、肖志忠、刘守礼、陈邦武、邢忠慈、介凤宪、韩书山、张明、甄德宽、孙义芳、樊立源、高振国、高鹏、介凤岚、李九魁、王尚彬、王文明、陈金铭、王治业、白杏花(女)、石广居、常志友、袁加盈、陈世范、袁大祥、宋玉亭、王世忠、秦尚书等 28 人,候补委员有白世卿、陈世恭、,李永华等 3 人。吉丕俊为县委第一书记,肖志忠为第二书记,刘守礼、陈邦武为副书记。大会还选举金少英、吉丕俊、肖志忠、袁大祥、周桂兰(女)、刘守礼(候补代表)为出席河南省第二届党代表大会代表。

1971 年 8 月 26 日至 9 月 1 日,召开中共新安县第五次代表大会,出席会议代表 443 人。大会通过新安县革命委员会党的核心小组工作报告,选举了第五届中共新安县委员会。五届县委委员有:于中华、吉丕俊、王建忠、石桂林、石广居、白世卿、刘秀芝(女)、朱秀英(女)、张士平,李可法、李永华、李正规、李金柱、宋本甫、邱正法、陈世恭、苗如乾、赵登云、袁大祥、党之德、高景业、徐路娃、韩琳、韩安亭、韩景荣(女)、喻克、程胭脂(女)等 27 人。五届一次县委全会选举于中华、吉丕俊、王建忠、石桂林、张士平、李可法、陈世恭、袁大祥等 8 人为常委,于中华为县委书记,吉丕俊、王建忠为副书记。

1980 年 5 月 21~25 日,召开中共新安县第六次代表大会,出席正式代表 388 人,列席代表 39 人。大会听取和审议了中共新安县委员会工作报告、中共新安县纪律检查委员会筹备组的工作报告,选举第六届中共新安县委员会。六届县委委员有高玉田、陈邦武、陈世恭、秦俊才、高耀聪、姚宗化、李永华、韩琳、高石山、赵登云、孟振均、徐路娃、党之德、韩书山、郜治斌、韩安亭、朱翠屏(女)、高振国、介凤宪、李超群、白世卿、姜毅、王文明、陈军、刘永贞、张天喜、李芳欣等 27 人,候补委员有王惠民、郭广礼、张书宽、许晓钟、贾荣德等 5 人。六届县委一次全会选举高玉田、陈邦武、陈世恭、秦俊才、高耀聪、介凤宪、李永华、韩琳、高石山、赵登云、孟振均等 11 人为常委,高玉田为县委书记,陈邦武、陈世恭、李永华为副书记。大会还选举产生了中共新安县纪律检查委员会委员 13 人,陈世恭兼书记,姚宗化、姬忠杰为副书记。大会还选举高玉田、李永华、朱秀英(女)、梁桂香(女)、樊忠仁为出席河南省第四届党代会代表。

1985 年 12 月 27~30 日,召开中共新安县第七次代表大会,出席正式代表 199 人,列席代表 45 人。大会听取和审议了中共新安县第六届委员会的工作报告和中共新安县纪律检查委员会工作报告,听取中共新安县委员会关于制定国民经济和社会发展第七个五年计划建议的报告。大会通过了上述报告,作出了相应决议,选举产生了中共新安县第七届委员会,中共新安县纪律检查委员会。第七届县委委员有刘典立、李兴敏、吕玉华、傅振官、朱富清、张怀亮、王芝兰(女)、韩安亭、阎振生、郜治斌、许晓钟、楚秀英(女)、贾银献、武建杰、李延福、党之德、杨玉龙,王世措、芦士松等 19 人,候补委员有王维池、杨景芳、赵国祥等 3 人。中共新安县纪律检查委员会委员 13 人,书记王芝兰(女),副书记王金耀、刘文明。中共新安县第七届委员会第一次全会选举刘典立、李兴敏、吕玉华、傅振官、韩安亭、王芝兰(女)、张怀亮、朱富清等 8 人为常委,刘典立当选为县委书记,李兴敏、吕玉华、傅振官当选为县委副书记。

| 届别 | 次别 | 召开时间地点 | 代表人数 | 选举情况 | |||||

| 正式 | 列席 | 县委委员 | 书记 | 纪委委员 | 书记 | 省代表 | |||

| 1 | 1 | 1951年5月30日至6月8日于县城 | 88 | 45 | 13 | 苏振华

刘歧山(副) |

|||

| 2 | 1953年11月18~20日于县城 | 146 | 167 | ||||||

| 2 | 1 | 1954年5月18~25日于县城 | 165 | 16 | 9 |

牛培成

于平华(副) |

|||

| 2 | 1954年10月13~19日于县城 | 173 | 24 | ||||||

| 3 | 1955年6月25~28日于县城 | 156 | 24 | 11 | 肖志忠

介凤宪(副) |

||||

| 3 | 1 | 1956年5月27日至6月2日于县城 | 232 | 7 | 26 | 牛培成

刘守礼(副) 李景合(副) |

5 | ||

| 2 | 1957年10月21~25日于县城 | 203 | 245 | ||||||

| 3 | 1959年6月16~20日于县城 | 149 | 330 | ||||||

| 4 | 1 | 1965年7月15~20日于县城 | 384 | 55 | 31 | 吉丕俊(第一)

肖志忠(第二) 刘守礼(副) 陈邦武(副) |

6 | ||

| 5 | 1 | 1971年8月26日至9月1日于县城 | 443 | 27 | 于中华

吉丕俊(副) 王建忠(副) |

||||

| 6 | 1 | 1980年5月21~25日于县城 | 388 | 39 | 31 | 高玉田

陈邦武(副) 陈世恭(副) 李永华(副) |

13 | 陈世恭(兼) 姚宗化(副) 姬忠杰(副) |

5 |

| 7 | 1 | 1985年12月27~30日于县城 | 199 | 45 | 22 | 刘典立

李兴敏(副) 吕玉华(副) 傅振官(副) |

13 | 王芝兰(女) 王金耀(副) 刘文明(副) |

|

第三节 中共新安县委员会

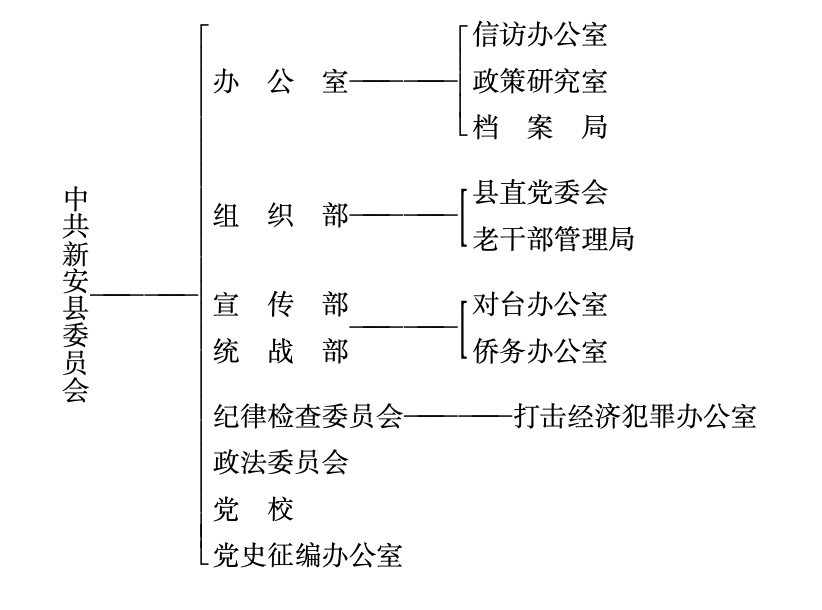

1938 年 3 月,中共新安县委成立,当时只设书记、组织部长、宣传部长、统战部长,直至 1941 年党组织停止活动。

1944 年 12 月,中共新安县委重新建立后,下设县委秘书、组织部长、宣传部长。

新中国成立以后,县委下设秘书室、组织部、宣传部、政策研究室。

1950 年,建立县委纪律检查委员会。

1951 年,设立县委统战部,1958 年撤销,业务并入县委宣传部。

1954 年,设立县委农村工作部。

1955 年 6 月,建立中共新安县监察委员会,同年设立县委财政贸易部、县委工业部,改县委秘书室为县委办公室。

1958 年 10 月,县委设立书记处。

1960 年,精简机构,撤销县委财贸部、农村工作部、工业部。同年,设立县委文教部。

1961 年,设立县委工业办公室,恢复县委财贸部、农村工作部,撤销县委文教部。

1962 年,再次精简机构,又撤销县委财贸部、农村工作部。1964 年,成立县委财贸政治部。

1965 年 4 月,恢复县委农村工作部,县委工业办公室改为县委工交政治部。

1966 年,县委农村工作部改为农村政治工作部。

1966 年下半年,“文化大革命”开始后,县委机关瘫痪。

1968 年 2 月,建立新安县革命委员会,原县委各部委业务由县革命委员会办事组、政工组负责办理。

1971 年 8 月,召开中共新安县第五次代表大会,选举产生了中共新安县委员会,但未设立专门办事机构。1975 年设立县委办公室(和县革委仍为一个办公室)、组织部、宣传部。

1979 年 5 月,恢复县委统战部。7 月,建立中共新安县纪律检查委员会筹备组。

1980 年 3 月,改“县革命委员会”为县人民政府,实行党政分开,县委下设办公室、组织部、宣传部。

1984 年 4 月,进行县一级行政机构改革,改革后的县委机构设置如下:

中共新安县委历任书记、副书记更迭表

| 姓名 | 任职时间 | 籍贯 | 备注 |

|---|---|---|---|

| 郭升允 | 1938.3~1938.6 | 河南省新安县 | |

| 李之放 | 1938.6~1938.10 | 河南省新安县 | |

| 王文长 | 1938.10~1939.10 | 河南省新安县 | |

| 蔡迈伦 | 1939.12~1940.10 | 河南省陕县 | |

| 赵天锡 | 1940.10~1941.6 | 河南省偃师县 | |

| 赵天锡 | 1944.11~1945.9 | 同上 | |

| 赵天锡 | 1947.8~1948.11 | 同上 | |

| 李之放 | 1948.11~1949.7 | 河南省新安县 | |

| 苏振华 | 1949.7~1953.4 | 河南省伊川县 | |

| 牛培成 | 1953.4~1957.3 | 河南省林县 | |

| 张生典(兼) | 1957.3~1957.8 | 山西省浮山县 | |

| 牛培成 | 1957.8~1959.1 | 河南省林县 | |

| 肖志忠(代) | 1959.1~1959.5 | 河南省新安县 | 代第一书记 |

| 郝喜庆 | 1959.5~1965.5 | 山西省左权县 | |

| 吉丕俊 | 1965.6~1968.2 | 山西省阳城县 | |

| 于中华 | 1971.8~1973.12 | 河南省伊川县 | |

| 吕国卿 | 1973.12~1978.4 | 河南省三门峡市 | |

| 高玉田 | 1978.4~1981.1 | 河北省卢龙县 | |

| 陈邦武 | 1981.1~1984.4 | 河南省新安县 | |

| 巩瑞清 | 1984.4~1985.9 | 陕西省泾阳县 | |

| 刘典立 | 1985.9~ | 河南省洛阳市 | |

| 刘歧山(副) | 1950.2~1951.10 | 山西省灵石县 | |

| 于平华(副) | 1953.4~1955.3 | 河南省新安县 | |

| 李玷(副) | 1953.4~1953.6 | 河南省新安县 | |

| 刘守礼(副) | 1955.4~1968.2 | 河南省新安县 | |

| 赵振明(副) | 1955.4~1956.11 | 河南省新安县 | |

| 李景合(副) | 1956.6~1957.10 | 河南省新安县 | |

| 药贵福(副) | 1956.12~1960.8 | 山西省沁源县 | |

| 肖志忠(副) | 1957.3~1959.1 | 河南省新安县 | |

| 薛淑贤(副) | 1957.3~1960.2 | 河北省望都县 | |

| 薛作川(副) | 1959.12~1962.10 | 河南省新安县 | |

| 陈邦武(副) | 1959.12~1968.2 | 河南省新安县 | |

| 陈志康(副) | 1960.10~1962.6 | 江苏省南通市 | |

| 曹贵歧(副) | 1961.11~1965.6 | 河南省林县 | |

| 吉丕俊(副) | 1971.8~1973.12 | 山西省阳城县 | |

| 王建忠(副) | 1971.8~1973.12 | 河南省内乡县 | |

| 郭志伟(副) | 1972.6~1975.8 | 山东省沂南县 | |

| 吕国卿(副) | 1972.10~1973.12 | 河南省三门峡市 | |

| 乔良宏(副) | 1973.1~1975.4 | 河南省嵩县 | |

| 陈世范(副) | 1973.12~1979.5 | 河南省新安县 | |

| 黄金贵(副) | 1973.12~1979.8 | 河南省渑池县 | |

| 陈世耀(副) | 1975.8~1980.5 | 河南省济源县 | |

| 宋金亭(副) | 1975.8~1979.7 | 河南省新安县 | |

| 翟奇贤(副) | 1975.8~1979.3 | 河南省新安县 | |

| 高振海(副) | 1975.8~1978.10 | 河南省孟津县 | |

| 李自强(副) | 1978.4~1980.5 | 河南省孟津县 | |

| 李永华(副) | 1978.12~1984.4 | 河南省新安县 | |

| 陈世恭(副) | 1978.12~1984.4 | 河南省新安县 | |

| 陈邦武(副) | 1979.2~1981.1 | 河南省新安县 | |

| 秦俊才(副) | 1981.6~1984.4 | 河南省新安县 | |

| 高耀聪(副) | 1981.12~1985.12 | 河南省新安县 | |

| 傅振官(副) | 1984.8~ | 河南省新安县 | |

| 李兴敏(副) | 1985.12~ | 河南省宜阳县 | |

| 吕玉华(副) | 1985.12~ | 河南省新安县 |

第四节 党的基层组织

1927 年 3 月 12 日,建立新安县第一个党支部,地址在县城孤儿院,支部书记黄文庆,共有党员 4 人。5 月,黄文庆等被迫转移,由郑相桥担任支部书记,党员 2 人。

1933 年 6 月,县立师范学校成立共青团支部(当时党团不分),邵文杰任支部书记,团员 4 人;仙桃沟党支部,侯步云任支部书记,党员 12 人;三王庄党支部,高昂任支部书记,党员 3 人;五头党支部,王书堂任支部书记,党员 3 人。7 月,于县城成立特别支部,郭也生任支部书记,党员 6 人。

1938 年,全县建立中共区委 4 个,党支部 26 个,党员 218 人。1939 年,又建立韦庄学校、陈村学校、寺村学校和小赵沟、尤彰、养马、王府庄、胡沟、中岳、寺村等 10 个支部,全县共有 4 个区委,36 个支部,党员 353 人。城关区委辖县职业学校党支部、县中支部、县一小支部、城关镇支部、仁村学校支部,区委书记田致茂;第一区委辖铁门学校支部、克昌支部、庙头学校支部、刘邦沟支部、陈村学校支部、韦庄学校支部,区委书记杨国贡(后为董长海、刘蚧);第二区委辖东高村支部、小赵沟支部、刘村支部、尤彰支部、五头支部、五头学校支部、养马支部、神堂支部、二郎庙支部、王府庄支部、胡沟支部、横水支部、白墙学校支部、中岳学校支部、养士支部、磁涧支部、中岳支部,区委书记王文长(兼)(后为梁少村、刘仲熙、王仁德、王文达、韩耀力);第三区委辖寺村支部、寺村学校支部、刘黄支部,狂口支部、西沃支部、石井支部、黑扒支部、石寺支部,区委书记高恪。

1944 年底至 1945 年,全县共建 5 个区委,31 个党支部,有党员 268 人。一区区委书记韩六光,二区区委书记高军(后为张超),三区区委书记王文达,四区区委书记韩大正,渑北区委书记范全龙。

1947 年 8 月至 1949 年 9 月,全县设 6 个区,各区均建立了中共区委。一区区委书记安畏,二区区委书记赵保顺(后为裴学诗),三区区委书记韩大纲,四区区委书记韩耀力(后为赵保顺)、五区区委书记段书香(后为何文普),六区(原渑北区)区委书记宋福根。

到 1985 年底,全县有党的基层委员会 18 个,总支部 22 个,支部 585 个,共计有党员 9644 人。

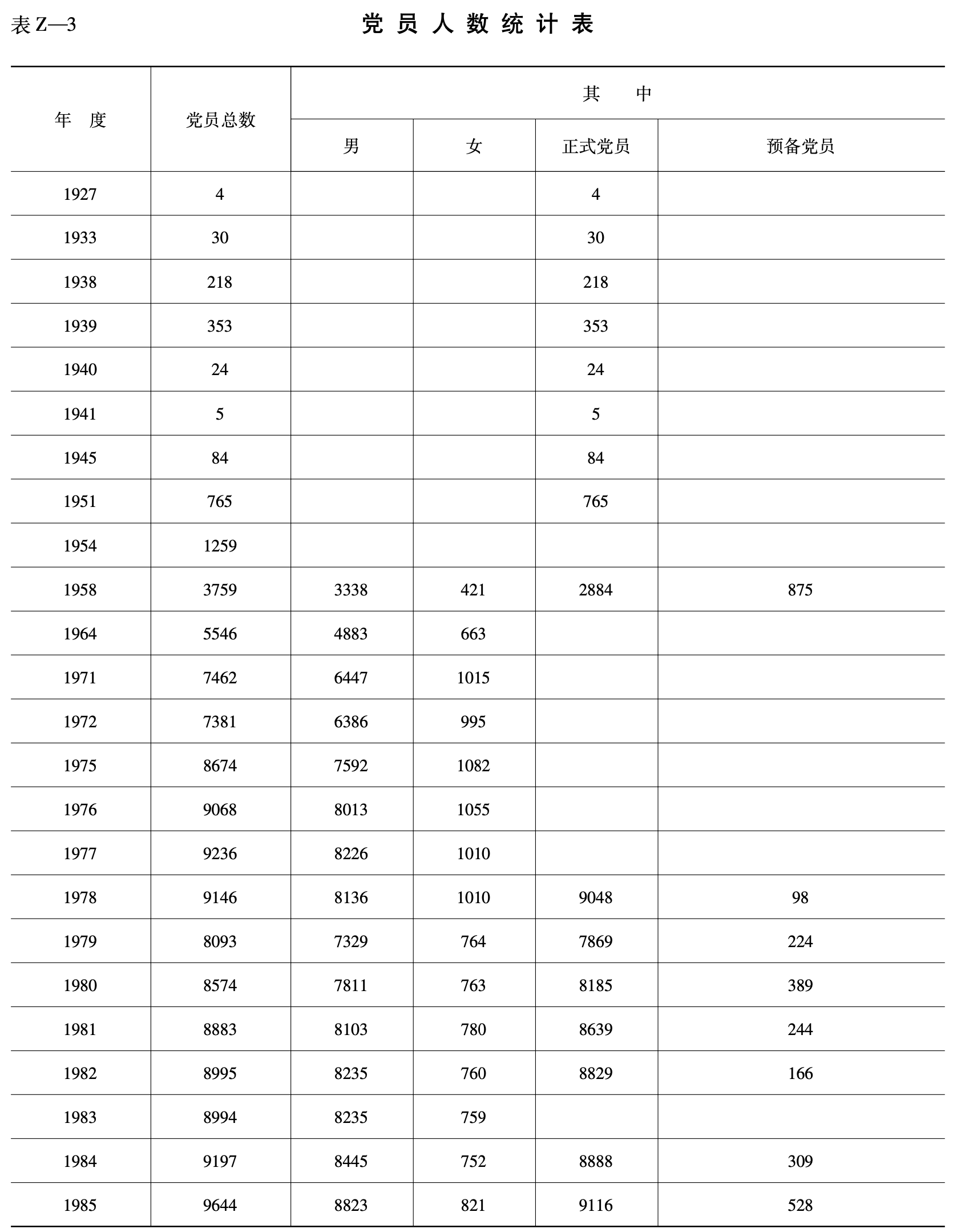

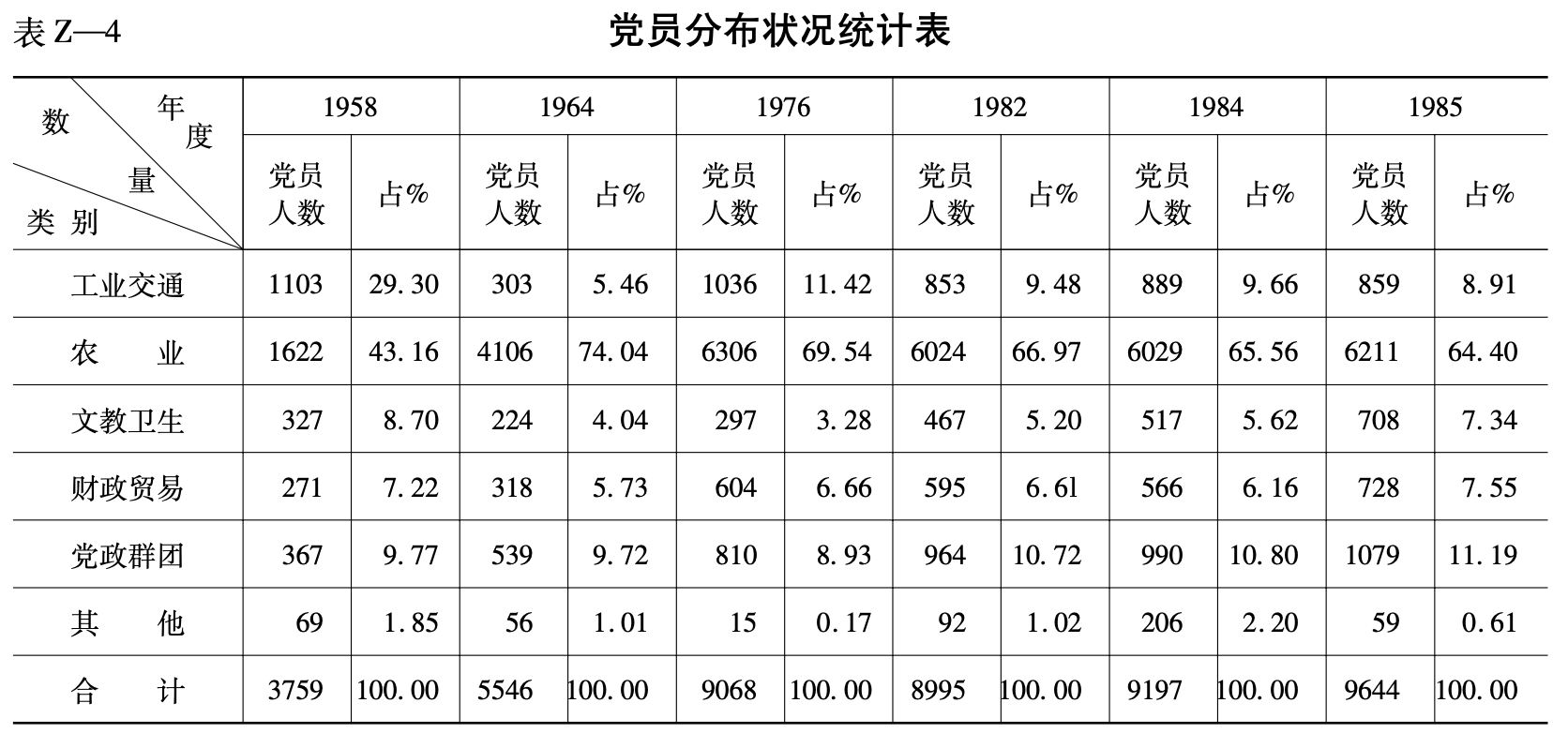

第五节 党员

1927 年,新安始有中共地下组织,有党员 4 名。1932 年,党的组织恢复,第二年有党员(含共青团员)30 人。但是后因主要党员干部被捕,党组织遭到破坏,党的活动基本停止。抗日战争开始,为了加强对人民抗日斗争的领导,大力恢复和建立党的组织,积极发展党员。1938 年全县党员发展到 218 人。1939 年,组织发展工作重点放在农村,党员发展到 353 人。1940 年以后,为了防止国民党的迫害,保存干部,根据中共中央和中共河南省委关于党员隐蔽和干部撤退的指示,部分党员负责干部撤往延安学习,党员就地隐蔽,停止活动。1944 年,建立抗日根据地,党的组织重新恢复,但党员发展不多。1945 年,全县仅有党员 84 人。解放以后,党的组织和党员由地下转为公开,1950 年吸收了一批新党员。此后经过三大改造的考验,大批积极分子参加了党的组织。1958 年,全县党员达到 3759 人。“文化大革命”的 1969 年~1971 年,违背党章规定,突击发展党员,吸收了不少不符合条件的党员。中共十一届三中全会后,对突击发展的党员进行重新审查,对不够条件的党员取消党员资格。1984 年以后,全党进行整党,统一思想,整顿作风,加强纪律,纯洁组织,按照党章规定,把坚持反对党、危害党的分子清理出去,开除出党。最后,对党员进行了重新登记。1979 年以来,注意在知识分子和中青年中发展党员,使党员的文化结构和年龄结构有了很大变化,党员队伍更加适应社会主义现代化建设的要求。

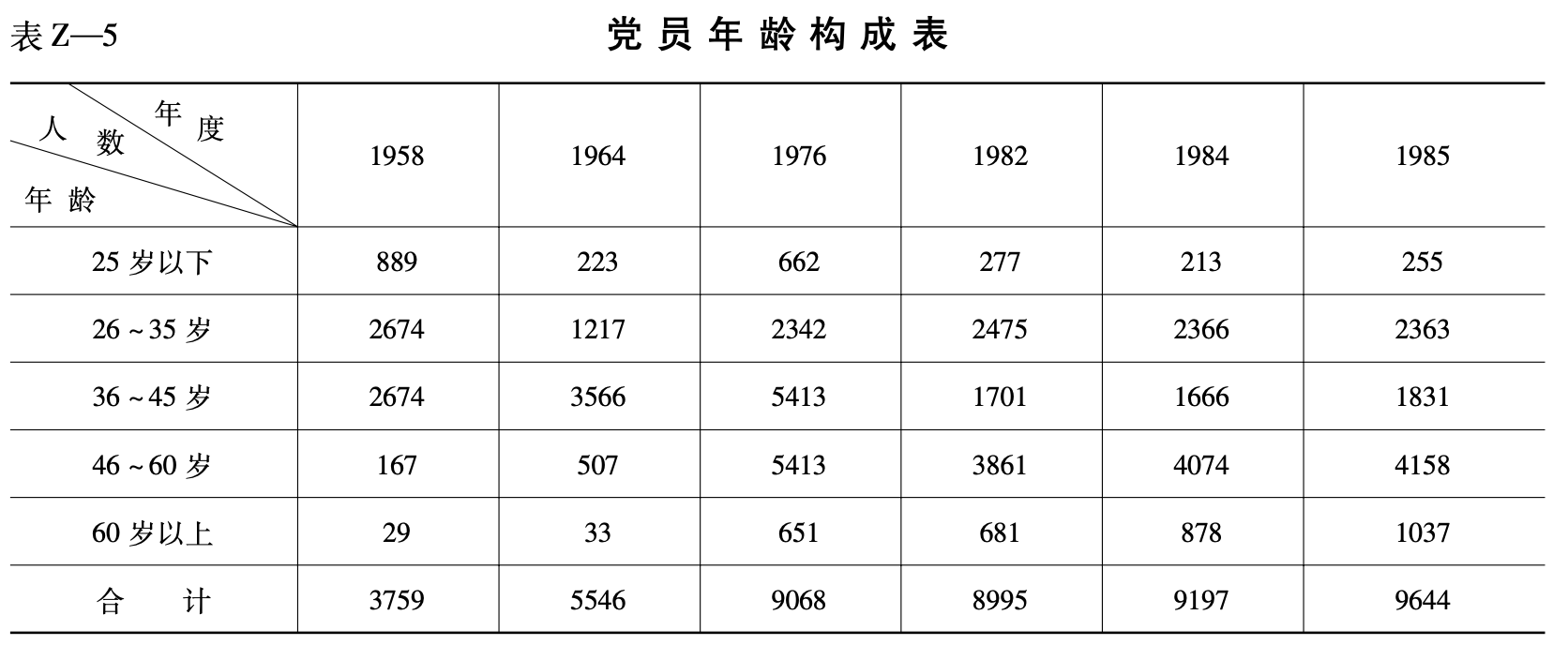

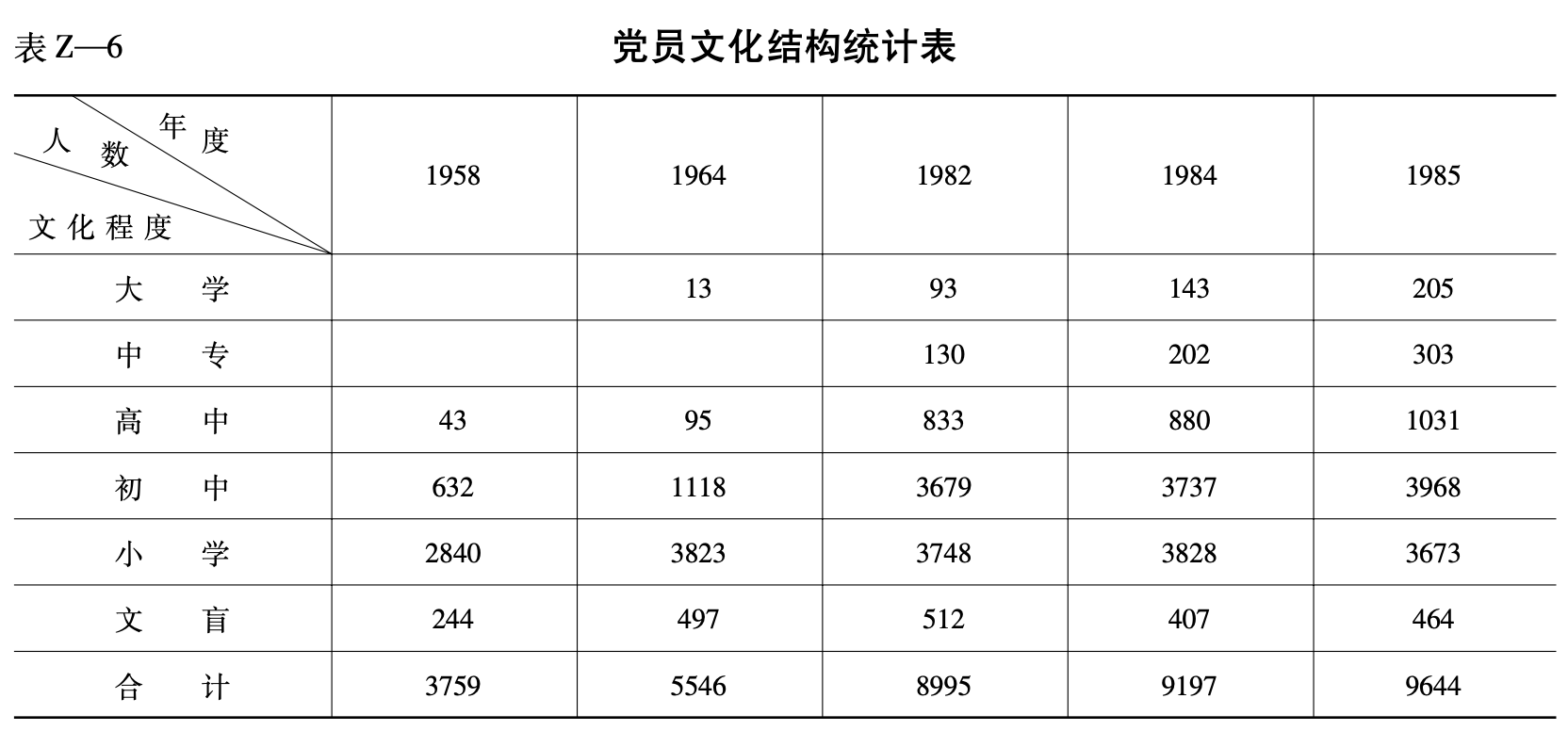

本县历年党员人数、分布状况、年龄结构及文化程度结构情况,详见表 Z—3 至 Z—6。

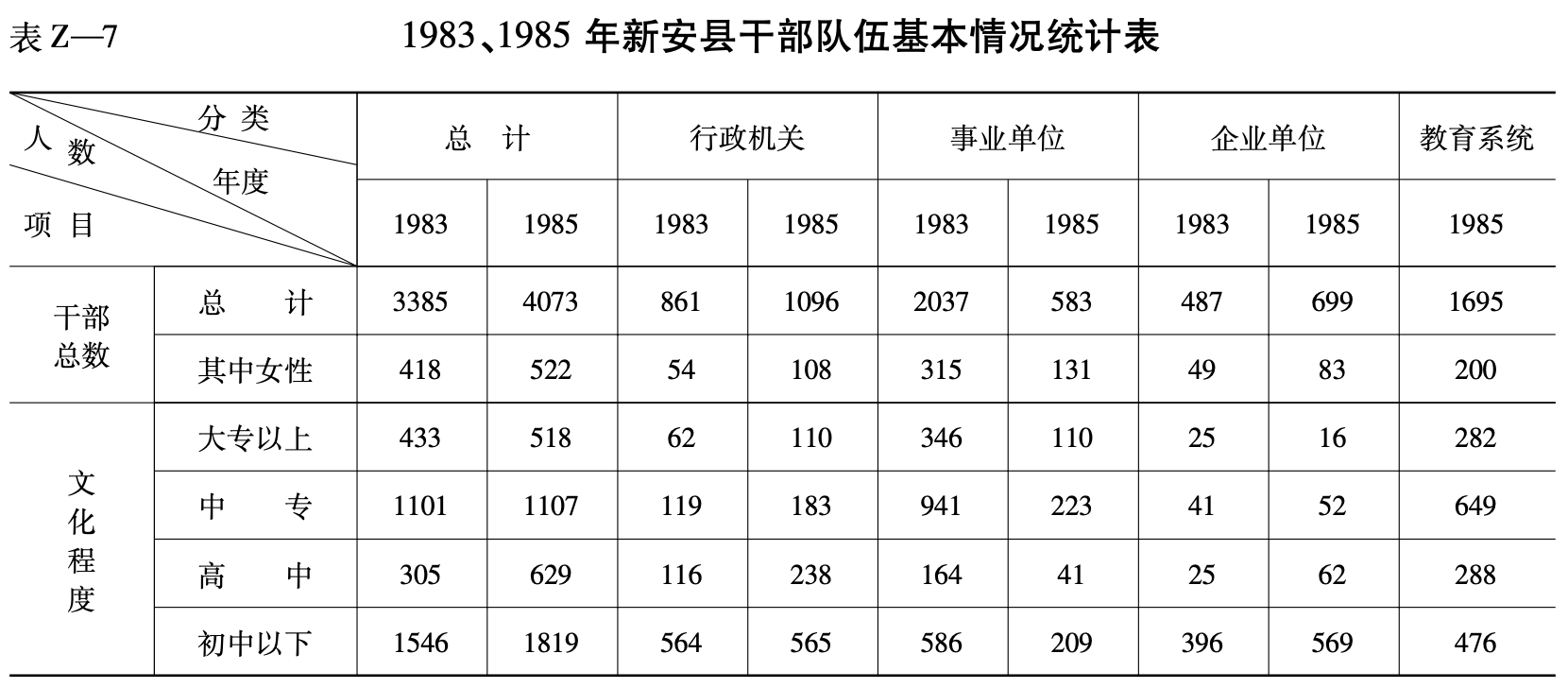

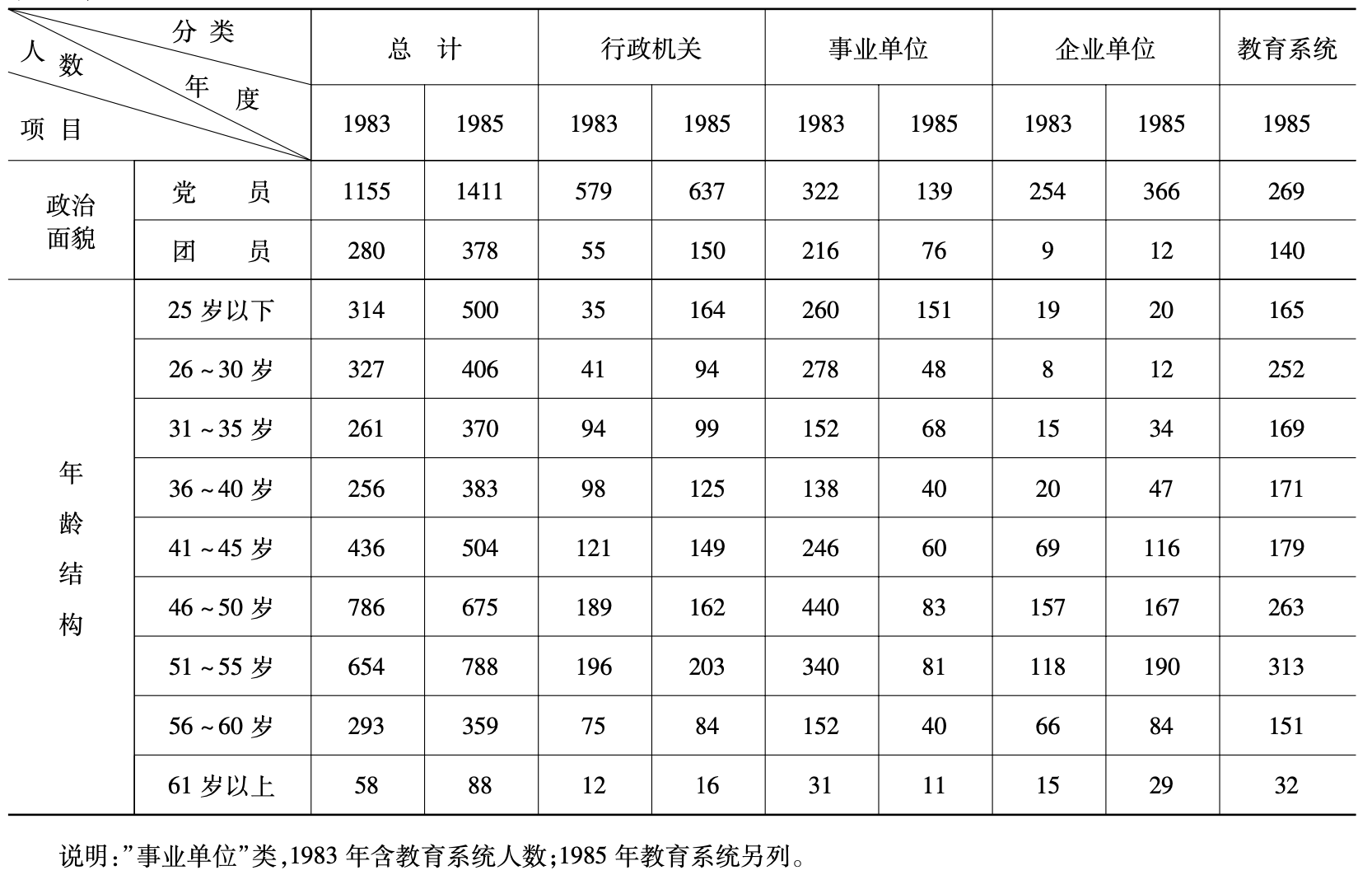

第六节 干部队伍

新中国成立以来,干部队伍逐渐壮大。1952 年,贯彻中共中央关于积极培养地方干部的精神,将经过剿匪反霸、土地改革、镇压反革命等政治运动考验的积极分子,吸收为国家机关和企事业干部,扩大了干部队伍。随着社会主义建设事业的发展,对于干部队伍知识化的要求越来越高,党和政府通过举办扫盲班、文化补习班、速成中学,对战争年代和建国初期参加工作的文盲、半文盲及文化程度偏低的干部,进行培训和文化补习,提高了干部队伍的文化程度。

1957 年,反右派斗争严重扩大化,把一批党内干部和知识分子错划为“右派分子”。“文化大革命”中,把各级组织中的领导干部打成“走资派”。由于轻视知识,打击知识分子,减慢了干部队伍知识化的进程。同时,干部队伍的老化问题也日趋严重。

中共十一届三中全会后,通过拨乱反正,对干部队伍的建设,提出了“革命化、知识化、专业化、年轻化”的要求,消除了“左”的思想影响,把德才兼备、年富力强、具有专业知识的优秀年轻干部,选拔到各级领导岗位上来,使干部队伍向“四化”的目标迈进了一步。

同时,对干部人事制度进行了改革,废除了领导干部终身制,在一些企业、事业单位和基层单位,采取了一些重大改革措施:(一)用选举代替委派制。一些企业(特别是一些集体企业)和乡(镇)领导人,由群众民主选举产生,实行任期制。(二)自荐承包。在某些领导班子瘫痪、生产停滞、面临倒闭的企业中,一些干部或工人挺身而出,自荐当厂长,与上级主管部门签订合同,实行经济承包。(三)招标选贤。一些经营管理不善的企业,向上级主管部门提出条件,对责、权、利作出具体规定,张榜公布,投标人报名投标。招标选拔的领导干部任期一年,在任期内享受同等干部待遇。(四)招聘。主要对象是本地区奇缺的专业技术人员和企业管理人员。由用人单位提出受聘条件以及应负的责任和享受的待遇,经过考试、考核和政治审查,在应聘者中间选优录用。

第七节 党的纪律检查工作

1950 年,建立中共新安县委纪律检查委员会(后改为监察委员会)。“文化大革命”期间,纪律检查委员会被撤销,党风党纪遭到严重破坏。1979 年 5 月,建立中共新安县纪律检查委员会筹备组。1980 年 5 月,中共新安县第六次代表大会正式选举产生了中共新安县纪律检查委员会。党的纪律检查工作恢复后,认真贯彻执行党的十一届三中全会的路线、方针、政策和党的十二大精神,集中主要精力抓党风党纪,纠正党内的不正之风,取得了显著成绩。

一、加强党风党纪教育,端正党风

各级纪委配合党的宣传部门,认真贯彻中共十一届五中全会制定的《关于党内政治生活的若干准则》。全县各级党委对照《准则》,就党风方面存在的主要问题,进行了党风党纪检查。联系实际,开展批评与自我批评,整顿了领导班子,对党委内部政治生活的正常化、党内批评与自我批评的开展和民主集中制的改善,都起了积极的作用,保证了党的十一届三中全会路线、方针、政策的贯彻执行。

二、检查处理违纪案件

全县纪律检查部门,1980~1985 年间,共查处以权谋私,严重官僚主义,腐化堕落,贪污盗窃,违犯财经纪律等各类违纪案件 145 件,审查处理违反党纪的党员 451 人,其中开除党籍 175 人,留党察看 111 人,撤销职务的 22 人,警告和严重警告的 143 人,维护了党的纪律的严肃性。在查处案件过程中,严格按照政策,掌握”实事求是,严肃慎重”的精神和“惩前毖后,治病救人”的方针,做到了事实清楚,证据确凿,定性准确,处理恰当,手续完备。

三、开展党风党纪大检查

1984 年,在全县开展党风党纪大检查,重点检查了对经济体制改革的认识和态度,领导班子团结和贯彻民主集中制的情况,以权谋私、严重官僚主义等方面的问题。1985 年,对新的不正之风进行了大检查,重点检查了 22 个单位违反财经纪律的问题,按照政策进行了处理,维护了国家和人民的利益,使广大党员受到了实际的党性、党风和党纪教育。

四、打击经济领域中严重犯罪活动

1982 年,县委成立打击经济犯罪办公室(简称“打经办”)。至 1985 年底统计,共查出各类经济犯罪案件 84 起,建议政法机关依法惩处严重经济犯罪分子 3 人,给予党纪或政纪处分的 54 人,退回赃款 31.6 万元。

五、加强信访工作

1980 年县纪律检查委员会成立以来,受理群众来信 1437 件,接待群众来访 473 人次。对群众来信来访提出的问题,分别作了处理,密切了党群关系,使党的纪律检查工作赢得了广大干部群众的拥护和信任。

第八节 党的宣传工作

党的宣传工作,主要是配合各个时期党的中心,宣传党的路线、方针、政策,动员全党和人民完成各个时期的中心任务。

1949~1952 年,围绕剿匪反霸、土地改革、镇压反革命、抗美援朝、“三反”“五反”等运动,开展宣传工作,建立报告员、宣传员制度,向广大群众宣传党的路线、方针、政策。全县 44 名报告员,分片包干,向城乡群众作报告,仅 1952 年 1~3 月,即先后向干部群众作“三反”“五反”“抗美援朝”及国际、国内形势教育等报告 75 次,听众达 10 万余人。

1953~1957 年,党的宣传工作的主要内容,是宣传党在过渡时期的总路线和第一个五年计划,重点是农业合作化、婚姻法、粮食统购统销政策等。1956 年 1 月,按照省委宣传部关于农业合作化的宣传提纲的通知,开展了广泛宣传。2 月,县委宣传部发出关于大力宣传全国农业发展纲要(草案)的指示,春节期间,武装宣传骨干 9958 人,出动广播筒 1474 个,书写黑板报 1324 块,编写宣传材料 1698 件,宣传活动普及全县农村。

1958~1960 年,主要宣传总路线、大跃进和人民公社化。1958 年春节前后,全县组织 3 个报告团,980 个宣传队,1946 个宣传组,34000 多人的宣传队伍,宣传声势浩大。这个时期的宣传工作,对“共产风”、浮夸风、瞎指挥风起了推波助澜作用。

1962~1965 年国民经济调整时期,主要宣传国民经济调整的方针政策,宣传毛泽东的论政策、论调查研究的观点,以及社会主义教育运动的重大意义。

“文化大革命”的十年中,宣传工作按照“无产阶级专政下继续革命的理论”,宣传“文化大革命”的有关文件及“批林批孔”“评法批儒”“评《水浒》”“反击右倾翻案风”等一系列错误的东西,为林彪、江青反革命集团篡党夺权造了舆论,起了很坏的作用。

中共十一届三中全会后,按照党的实事求是的思想路线开展宣传工作,宣传了全党工作着重点转移到社会主义现代化建设上来的指导思想。1979 年下半年至 1980 年上半年,恢复了党的报告员、宣传员制度,发展报告员 309 人。1980~1981 年,主要宣传了《关于党内政治生活的若干准则》和《关于建国以来党的若干历史问题的决议》。1982~1983 年,主要宣传了党的“十二大”精神,宣传对外开放、对内搞活经济的方针。同时,加强了精神文明建设的宣传,开展“五讲”“四美”“三热爱”(讲文明,讲礼貌,讲卫生,讲秩序,讲道德;心灵美,语言美,行为美,环境美;热爱祖国,热爱社会主义,热爱中国共产党)的宣传教育。在此期间,还加强了计划生育是基本国策的宣传,推动计划生育工作。

1984~1985 年,主要宣传中共中央关于经济体制改革的决定,广泛开展了法制宣传教育,增强人民群众的法制观念。

党的宣传工作的另一个重要内容,是组织党员、干部的理论学习,提高干部的马列主义水平。1953~1956 年,组织党员、干部学习了《经济建设读本》《联共(布)党史》《政治常识》《理论常识》《党的基本知识》《哲学》等理论著作,宣传唯物主义思想,批判唯心主义思想,进行马列主义理论宣传教育。学习方法分集中轮训和在职学习两种形式。在职学习按阅读能力分初级组和中级组,规定学习时间,制订学习制度,定期辅导和考试。1960 年学习毛泽东的《矛盾论》。1961 年学习毛泽东的《论调查研究》和《论政策》两篇文章。1962~1963 年,学习了刘少奇的《论共产党员的修养》。1964~1966 年,全党掀起学习毛泽东著作的高潮,重点是学习《为人民服务》《纪念白求恩》《愚公移山》所谓“老三篇”。“文化大革命”开始后,正常的学习制度遭到破坏。1978 年以后,干部的理论学习又走上正轨。1978 年开展了“关于真理标准问题”的大讨论,进一步端正了党的思想路线。1979~1985 年,采取小集中培训和在职学习等形式,组织干部先后学习了《中国社会主义经济问题》《关于建国以来党的若干历史问题的决议》《中共十二大文件》《陈云文选》《邓小平文选》《马克思主义哲学纲要》《中共中央关于经济体制改革的决定》等重要理论著作和文件。

第九节 党的统一战线工作

1938 年 3 月,中共新安县委一成立,就由李之放任统战部长,积极开展抗日民族统一战线工作。4 月,国民党县政府组织“河防大队”,中共新安县委书记郭升允以民运指导员身份出面交涉,派邵文杰、李之放、王锡范等担任河防队各中队指导员,掌握这支武装力量。8 月,派李之放参加新安县抗敌后援会,任副主任,团结各方面的力量,开展抗日宣传活动。10 月,经党组织批准,李之放加入国民党,任县农会干事长,做统一战线工作。

1945 年,中共新安县委、新安县抗日民主政府建立后,正确执行党的抗日民族统一战线政策,邀请国民党人士高星五任副县长,团结一切可以团结的力量,依靠广大人民群众,积极发展抗日武装,巩固建立抗日根据地。

在解放战争时期,党的统一战线工作主要是团结各方面力量,支援人民解放战争。

1952 年,成立中共新安县委统战部。党团结广大工人、农民、知识分子和各阶层劳动人民,由全体社会主义劳动者和拥护社会主义、拥护祖国统一的爱国者结成广泛的统一战线,胜利地进行了反匪反霸、土地改革,恢复和发展了生产;团结和领导工商业者开展了“五反”运动,打退了资产阶级的进攻,引导工商业者走上了社会主义道路;团结和领导广大知识分子,恢复和发展了新安的教育事业。1957 年以后,由于“左”的思想影响,党的统战工作削弱了。特别是“文化大革命”中,党的统战工作机构被取消,统战工作遭到了严重的破坏。

1979 年,中共新安县委统战部恢复后,积极宣传新的历史时期党的统战政策,把统一战线作为“四化”建设的法宝之一,在社会主义现代化建设和争取台湾回归祖国,实现祖国统一的过程中发挥了重大作用。主要抓了以下几项工作:

一、1981 年以后,大力落实各项统战政策,包括知识分子政策、民族政策、宗教政策、侨务政策、工商业者政策、起义投诚人员政策等,先后成立了对台办公室、民族宗教事务局、县政治协商会议,推荐了一部分工作表现突出的知识分子、台属、侨眷以及各界知名人士为政协委员或人大代表候选人。

二、对“右派”问题的纠正。对 1957 年反右派斗争中错划为“右派”分子和因“右”受到各种处理的人员,予以改正,恢复政治名誉,妥善安置了工作,受株连的家属、子女,也都按规定予以妥善安排。

三、全面贯彻落实党的宗教政策,争取、团结、教育宗教上层人士,教育信教群众爱国、爱教,遵纪守法,打击披着宗教外衣进行违法犯罪活动的分子,坚决反对国外宗教渗透活动。

四、对台工作。本县去台人员中,有的在台湾军界、政界担任要职,有的在工商界、文化界卓有成就。在台湾定居的本县籍人 141 户,672 人,其家乡眷属有 401 户,3062 人。在 70 年代,县即成立对台工作办公室,加强了对台宣传。近年来,政府积极落实去台人员家属的政策,去台人员通过各种途径,与家乡亲人通信通邮,表示要为台湾回归祖国,早日实现祖国统一做出贡献。

第十节 中共新安县委党校

中共新安县委党校,创建于 1958 年,校址最初设在原县人委西院(今县政府所在地,原为县直干部进修学校旧址),1970 年迁五头乡,1973 年 8 月迁上河村原农修厂,1974 年 7 月迁后寺坡今县委驻地),1983 年 5 月迁原商业局职工进修学校,1985 年 9 月迁河南村新建校址。

县委党校创建以来,先后举办各种类型的培训班、轮训班、读书班、训练班,训练了大批干部和党员。仅 1979~1985 年 7 年中,就举办干训、党训班 26 期,共训练干部、党员 4767 人。 1966 年,“文化大革命”开始后,由于林彪、江青反革命集团的干扰和破坏,县委党校被迫停办,而搞所谓“毛泽东思想学习班”和“斗、批、改”学习班,把党校变成整老干部的场所。

根据 1983 年 2 月全国第二次党校工作会议精神和《中共中央关于实现党校教育正规化的决定》与县委的要求,县委党校从短期轮训党员干部为主,逐步转向正规化培训干部为主。其担负的基本任务是:以马克思列宁主义、毛泽东思想基础理论、党的方针政策和必要的现代文化科学知识、业务知识武装党员干部。经中共河南省委批准,于 1985 年 9 月 1 日起,开办了二年制政工干部中专班,经过考试招收学员 51 名。同时,开办了马克思主义哲学短期培训班。

县委党校占地 8.3 亩,现有校舍建筑面积 1100 平方米,教职工 15 人,其中教员 6 人。中专班共开 15 门课程,分为三类:第一类是马列主义、毛泽东思想基本理论课,包括马克思主义原理、政治经济学、科学社会主义、中共党史和党的学说、党的建设 5 门;第二类是文化知识基础课,包括语文、数学、历史、经济地理 4 门;第三类是专业基础知识课,包括经济管理、现代科技常识讲座、科学领导方法讲座、法学基础知识讲座、人口理论讲座 5 门。