第二章 军事机构

第一节 明清时期

明代,县设“三班”“六房”,其中兵房即为地方军事机构,专理兵事。据旧志“武备”载:明嘉靖间置千户所,设千户、百户等职,领兵驻防。此制一直沿袭至明末清初。

清康熙初(1662)改设把总之职。雍正四年(1726)民国版县志所载“雍正七年改外委、设汛塘”,时间有误,兹据清·乾隆版县志正之。 改把总为外委,并在县城及尤彰、慈涧(今磁涧)、阙门(今铁门)、克昌、仓头等地设汛塘 6 处,各置烟墩营房,分兵驻守。据清·乾隆版县志载:新安汛塘古已有之,自雍正四年由县令王元蘅奉文整修,“尽易砖石,为一劳永逸之计”。时县内所设 4 汛(磁涧、尤彰、克昌、铁门),各置官厅 3 间,兵房 11 间,烟墩 5 座,门楼、望楼、木牌坊各 1 座。并相约东与洛阳之谷水汛、西与渑池之义昌汛会哨联防。至光绪二十八年 (1902)撤销外委。光绪三十三年(1907)始设巡警局于文昌宫内。宣统元年(1909)改设巡警总局,并分设铁门、磁涧两分局。

第二节 民国时期

1912 年(民国元年)改巡警局为警察所,设所长。至 1914 年(民国三年)又改为警察事务所,由县知事兼任所长,并另置警佐之职。1919 年(民国八年)复为警察所,以警佐为所长。1927 年(民国十六年)改为公安局,设局长,裁警佐。1932 年(民国二十一年)复改公安局为警察所,改局长为警佐。1934 年(民国二十三年)撤销铁门、磁涧分所。

抗日战争时期,县内实行战时体制,地方行政长官多兼任军职。1937 年(民国二十六年),县政府设立军事科(后称兵役科),为地方专门军事机构。同时,在各区设立社训队,为 10~20 人的地方武装,归区公所管辖,主要负责管理各乡公所的壮丁。

1944 年(民国三十三年)5 月,日军侵占新安。国民党县长刘绍唐率“第三十游击纵队”流亡县西北山区。同时,日军对新安实行军事占领,在铁门、县城、石龙泉分别建立了军事据点,“司令部”驻铁门。日本占领军在县内设有“军政部”,总揽军政大权。军政部顾问由日军头目儿玉担任,指导官为汉奸陈立中,翻译官姓唐。在日伪控制的县、乡政权下,建立了警备队、便衣队等汉奸地方武装。日伪县政府内设有警察局,郝子固任局长,下属一支武装警察队伍。1945 年 7~8 月间,日伪又在县城设立了“城防司令部”,魏德功任司令。

1944 年 11 月 14 日,由共产党领导的豫西抗日游击第二支队,在司令员兼政委刘聚奎率领下,渡河来到新安、渑池北部,开辟豫西抗日根据地。随即建立了“新安县抗日民主政府办事处”,宋启仁任主任,徐肇基管武装。1945 年 2 月,正式建立新安县人民抗日武装“黄河支队”,县长李之放兼任司令员。

1947 年 8 月,建立了县武装委员会(简称武委会)和县大队(后改独立团、独立营),县长李之放兼任武委会总指挥及县大队长,县委书记赵天锡兼任政委,岳钦亭任副总指挥,韩大正任副政委,武委会主任为崔秉亮(后为史波)。各区也都分别建立了武委会和区干队。1949 年 4 月,成立“新安县统一武装指挥部”,李之放任总指挥,原武委会改为支队部,何文普任支队长。各区区干队缩编为区小队。

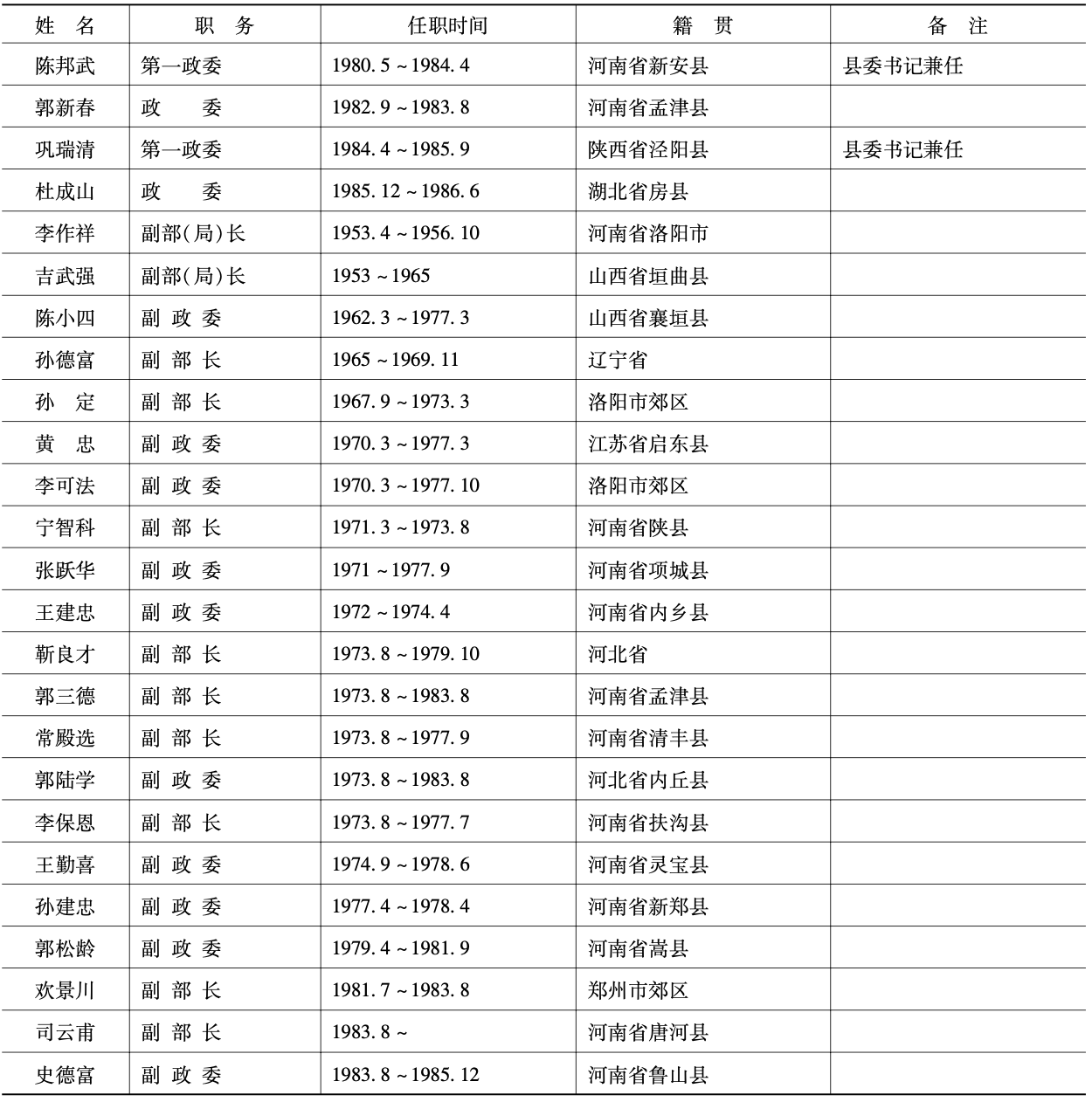

第三节 新中国成立以后

新中国成立初期,继续实行解放战争时期的战时体制。县区均由政委主管军事工作,党政干部着军服,以军代干。至 1950 年 3 月,正式成立新安县人民武装部(简称人武部),下设军事、政工两股,各区人民武装部同时建立。县、区人武部成员均为现役军人。

1954 年 8 月,试行兵役法草案,县人武部改为兵役局,下设组织、征集、预备役士兵统计、预备役军官、民兵共 5 个科。区人武部同时撤销。

1958 年 12 月,兵役局复改名为“中国人民解放军河南省军区洛阳军分区新安县人民武装部”,由原来的 5 个科改为军事、政工两科。1961 年 11 月,各公社成立人民武装部,设部长 1 人,干事 2~3 人。1971 年县人武部增设供应管理科(简称供管科),1977 年改供管科为后勤科。