第二章 文化

清代以前,直至民国初年北洋军阀统治时期,新安县传播于民间的文化技艺,均属乡村民社间人民大众的自发活动。1927 年(民国十六年),国民党县政府于县城大街设立“阅报栏”,按日张挂各种报纸,供民众阅览,算是政府出面组织群众文化活动的开始。1928 年(民国十七年),县政府设置“民众教育馆”,兼管群众的教育和文化活动。但那时,因为战乱不断,文化工作时兴时废,有时虽设有文化机构,但“其中设备一无所有,不过徒存其虚名而已”。(引自民国版《新安县志》)

抗日战争爆发后,县城各学校在中共地下党组织领导下,大唱救亡歌曲,并组织“抗日救亡宣传队”,到街头、乡村进行抗日宣传,演出《血洒卢沟桥》、《汉奸的下场》、《放下你的鞭子》、《在酒楼上》等街头剧,群众性的爱国歌咏活动迅速普及,墙报、标语贴满街头,抗日救亡文化活动蓬勃开展,大大激发了人民群众的抗日救国热情。1945 年春,中国共产党领导的抗日民主县政府设立民教科,领导根据地文化建设工作。

新中国成立初期,以各地学校为中心,大唱革命歌曲。同时,“秧歌舞”、“小放牛”等群众性地摊歌舞也很快在城乡普及。1948 年县成立“人民剧团”(后改名“文工团”),比较大的集镇、村庄,相继组建剧团,演出《白毛女》、《赤叶河》、《血泪仇》、《虎孩翻身》、《打春桃》等革命现代戏,对人民群众进行阶级教育,有力地配合了当时的政治斗争。新中国成立后,县人民政府设立文教科(局),组织领导全县文化事业,戏剧、电影、曲艺、文艺创作、音乐、美术、图书发行及借阅、文物保护及其它多种群众性文化活动都得到了相应的发展,在土地改革、抗美援朝、社会主义改造等政治运动中,成为宣传群众、教育群众、组织群众的有力武器。

“文化大革命”十年间,文化事业受到严重摧残。传统戏、传统曲艺、电影故事片均被废止,剧团只能演出所谓“样板戏”,电影只能放映纪录片,群众性文化活动也只限于“忠”字舞、语录歌、对口词等,内容空洞,千篇一律,群众文化生活极度贫乏。粉碎林彪、江青反革命集团之后,各种文化禁区被一个个冲破,各项文化事业又获得迅速发展。

第一节 戏剧

新安县戏剧,始兴于民间,以豫剧、曲剧为主,个别地区有越调、怀梆流传。农民在耕作之余,常聚班结社,拉起戏班,聊为自娱。新安县“戏班”最初出现在清宣统年间,民国初期比较普及。当时戏班分“海神班”、“行戏班”、“板凳头戏”3 种类型。

“海神班”即本乡本土热于此道者,于农闲时自行组织在一起,学几本戏,逢年过节,聚众热闹一阵,一俟农忙,即卸装归田。

“行戏班”为民间自行组织的职业剧团。此类戏班又分两种:一是民间戏曲艺人借以糊口养家凑合起来的班子;二是富豪人家乐于此道,出面承头组织的班子。行戏班除在本地演出外,也到邻县邻省演出。

“板凳头戏”形式简单,活动灵便,演出时不化装,只需在街头巷尾设一桌一凳,一拉一唱。演员多系异乡流浪卖唱来的艺人。他们走乡串村,借以糊口。

新中国成立后,戏剧事业得到了重视,人民政府一方面正确引导农村业余剧团,一方面在接受和改造旧行戏班、旧艺人的基础上,先后组建了新安文工团、新安豫剧团、曲剧团,使新安县戏剧事业由普及到提高,得到了很大的发展。

一、新安文工团

1948 年 3 月,县成立“人民剧团”。剧团人员一部分是从国民党军队中解放过来的旧艺人,一部分是从机关干部和青年知识分子中选拔的戏曲爱好者。演出剧目有现代戏《血泪仇》,新编历史剧《红娘子》和传统剧目《打渔杀家》、《反徐州》等。不久,因战争局势反复,剧团成员比较复杂,转移不便,遂宣布解散。

7 月底,在人民剧团的基础上,又从白墙师训班挑选了一批青年,成立了“新安县文艺工作团”。全团成员 36 人,编为 3 个分队。演出形式以曲剧为主,还有歌剧、秧歌。主要节目有《王贵与李香香》、《血泪仇》、《虎孩翻身》、《高申参军》、《杜八联群众锄奸》、《打春桃》等。还紧密配合斗争形势,自编自演了《解放天津》、《小放牛》等活报剧和不少快板、歌曲。

文工团成员,一律享受供给制待遇。

1949 年秋,根据斗争形势的需要,文工团解散。全团成员重新安排了工作。

二、县职业剧团

1953 年秋,在中共新安县委宣传部的主持下,商联会集资 1800 元,购置戏箱,正式成立了新安县第一个县属职业剧团“豫新剧团”。剧种为豫剧。全团 40 多人,演出传统古装戏《香囊记》、《对绣鞋》、《洛阳桥》、《贩马记》、《火焚绣楼》等。剧团初建时,设备简陋,没有布景,新安县也没有剧院,常在县内乡下露天演出,也到邻县交流演出。

1954 年元月,豫新剧团与新安县外流艺人在铜川组织的“合众剧团”合并,成立“新安县合众豫剧团”,人员扩大到 60 人,增加了设备,添置了“电光布景”。

1957 年,合众豫剧团改为“新安县豫剧一团”;同时,以新安县第一期戏校班为班底成立“豫剧二团”。当时两团上演的《刘介梅》、《东风烈火》、《母亲》等,为新安县职业剧团首批上演的现代戏剧目。

1959 年 3 月,两团人员经过调整,以一团为基础成立了“新安县曲剧团”,以二团为基础成立了“新安县豫剧团”。

1962 年 4 月,两团合并,缩编为豫剧团,8 月又分成豫剧团和曲剧团。

1964 年秋,豫、曲两团停演古装戏。

1966 年 9 月,经过精简,两团合并为“新安县曲剧团”。同年,“文化大革命”运动中,曲剧团价值 6 万元的古装戏服装,被当作“四旧”付之一炬,部分演员遭到批斗。

1968 年底,县曲剧团被彻底“砸烂”,于 1969 年 2 月,组织了一个 20 余人的宣传队。同年 9 月,又收回了原曲剧团的全体人员,成立了“新安县文工团”,豫剧、曲剧、京剧都演,并先后招收两批学员,跟团学习,补充了演员和乐队。

1980 年,以文工团为基础成立“新安县曲剧团”,以第三期戏校班为主成立“新安县青年豫剧团”。

1984 年,曲剧团与青年豫剧团合并,人员经过精简后,重新组成“新安县曲剧团”。

1956 年开始,县职业剧团多次参加洛阳地区和省文化局主办的戏剧汇演,并有一部分节目和演员获奖。详见表。

新安县职业剧团历年参加戏剧汇演情况表

|

时间 |

地点 |

演出单位 |

演出剧目 |

获奖情况 |

备注 |

|

1956年 |

洛阳地区渑池点 |

合众豫剧团 |

《十五贯》 |

苏元超、张振业、时双才获演员一等奖,黄振江获演员二等奖 |

|

|

戏校学生队 |

《画皮》 |

胡秀兰、张灵芝、王化民获演员奖 |

|||

|

《火焰山》 |

赵文华、郜淑英、郭玉娥、刘忠义、耿元荣、王黑旦获演员奖 |

||||

|

1958年 |

洛阳地区渑池点 |

豫剧一团 |

《卫星渠之歌》 |

苏元超、黄振江、曾明月获演员奖 |

编剧:李玉白 |

|

豫剧二团 |

《五十块钱》 |

赵文华、张灵芝、李梅娥、赵守斌获演员奖 |

|||

|

《卫星渠之歌》 |

刘忠义、孙正芳获演员奖 |

编剧:李玉白 |

|||

|

1959年 |

洛阳地区新安点 |

豫剧团 |

《鸡毛打响了钟》 |

编剧:李玉白 |

|

|

1960年 |

洛阳 |

豫剧团 |

《白玉杯》 |

||

|

《花蝴蝶》 |

|||||

|

1964年 |

洛阳 |

豫剧团 |

《月上柳梢头》 |

曾被洛阳电台录音播放 |

|

|

1965年 |

洛阳 |

豫剧团 |

《山村新风》 |

||

|

1973年 |

郑州 |

文工团 |

《继续前进》 |

代表洛阳地区参加省戏剧汇演

|

|

|

1979年 |

洛阳 |

文工团 |

《斩皇子》 |

获优秀剧本奖、优秀舞美奖,郭进忠、张西文获演员二等奖 |

编剧:刘少久、杨绕

|

|

1980年 |

洛阳 |

青年豫剧团 |

《胡四娘》 |

获剧本二等奖,刘玉梅获演员奖 |

编剧:蒋振亚

|

三、农村业余剧团

新安县民间戏剧自清末兴起之后,历久不衰。农村于农闲时节,由热于戏曲的人组织起一班人来,学几本戏,置买些简单的戏装道具。趁着空场土台,演唱几天,人人乐为,聊以自娱,群众称之为“轰戏摊子”,这就是业余剧团的起源。特别在春节,庙会期间,或逢着大的庆典仪式,大的村镇都要“唱大戏”,有时甚至彩楼相望,鼓乐互闻,数台同乐,一片欢腾。

新中国成立后,各地农村业余剧团,除了继承和改造旧的传统古装剧目外,还经常结合现实生活,编演现代戏,有力地促进了民间戏剧事业的发展。“文化大革命”中,民间戏剧曾受到严重摧残。粉碎“四人帮”,农村业余剧团又纷纷组成。1980 年以后,每年春节期间,文化局组织全县农村业余剧团汇演(调演),不仅丰富了群众的文化生活,而且也推动了优秀传统剧目的挖掘和现代戏的普及、发展。

据 1983 年统计,全县农村业余剧团有豫剧 44 台,曲剧 50 台,越调 8 台,怀梆 1 台,京剧 1 台,共计 104 台,拥有演员数千人,民间戏剧出现了前所未有的活跃局面。

新安县农村业余剧团活动情况一览表

|

乡镇 |

村 |

剧种 |

始建时间 |

活动范围 |

备注 |

|

城关镇 |

城关 |

曲 |

清末 |

本镇、邻县 |

|

|

牌楼 |

豫 |

清末 |

当地 |

||

|

嶡山 |

豫 |

清末 |

当地 |

||

|

上河 |

豫 |

1930年 |

当地 |

也演曲剧 |

|

|

南李村乡 |

南李村 |

曲 |

宣统年间 |

本村、邻村 |

|

|

梭罗 |

曲 |

宣统年间 |

本村、邻村 |

||

|

花沟 |

曲 |

宣统年间 |

本村、邻村 |

||

|

南张村 |

曲 |

宣统年间 |

本村、邻村 |

||

|

井沟 |

曲 |

宣统年间 |

本村、邻村 |

曾上演越调 |

|

|

马沟 |

曲 |

1981年 |

本村 |

||

|

孙洼 |

豫 |

宣统年间 |

本村 |

||

|

李沟 |

豫 |

宣统年间 |

本村 |

||

|

铁门镇 |

铁门 |

曲 |

清末 |

当地 |

|

|

沟头 |

曲 |

清末 |

当地 |

||

|

辛庄 |

曲 |

清末 |

当地 |

||

|

南高庄 |

曲 |

清末 |

当地 |

||

|

郭沟 |

曲 |

民初 |

当地 |

||

|

西蔡庄 |

曲 |

清末 |

当地 |

||

|

庙头 |

豫 |

清末 |

当地 |

曾演曲剧 |

|

|

董沟 |

曲 |

清末 |

本村及石寺 |

||

|

高沟 |

豫 |

清末 |

当地 |

||

|

玉梅 |

豫 |

民初 |

当地 |

||

|

陈村 |

豫 |

清末 |

当地及邻县 |

||

|

高平寨 |

豫 |

民初 |

豫西及晋、陕 |

||

|

克昌 |

豫 |

清咸丰初年 |

当地 |

||

|

磁涧乡 |

兰洼 |

豫 |

1920年 |

当地及邻县 |

曾名“红土岭剧团” |

|

阎湾 |

豫 |

1900年 |

当地 |

||

|

杨镇 |

曲 |

1930年 |

当地 |

||

|

南窑 |

豫 |

1951年 |

当地 |

||

|

礼河 |

曲 |

1932年 |

当地 |

||

|

黄洼 |

曲 |

1948年 |

当地 |

||

|

陈古洞 |

豫 |

1920年 |

当地 |

||

|

正村乡 |

正村 |

曲 |

1912年 |

当地及晋、陕 |

1943年后改越调 |

|

白墙 |

豫 |

1902年 |

当地 |

后曾演曲剧 |

|

|

南岳 |

豫 |

清道光年间 |

当地 |

||

|

太平 |

曲 |

1933年 |

当地及邻县 |

||

|

郭峪 |

曲 |

1922年 |

当地 |

||

|

古村 |

越调 |

1937年 |

当地、灵宝 |

||

|

北岳 |

曲 |

1932年 |

当地 |

||

|

养士 |

豫 |

清光绪年间 |

当地 |

||

|

孙都 |

曲 |

1927年 |

当地 |

||

|

曲墙 |

曲 |

1921年 |

当地 |

||

|

金溪 |

越调 |

1954年 |

当地 |

||

|

石泉 |

豫 |

1942年 |

当地 |

||

|

五头乡 |

亮坪 |

豫 |

1925年 |

当地及陕西 |

|

|

河北 |

越调 |

1944年 |

豫西及晋南 |

曾演曲剧 |

|

|

堰寺沟 |

曲 |

1922年 |

当地 |

原名“寺上剧团” |

|

|

北沟 |

曲 |

1921年 |

当地 |

||

|

马荆扒 |

越调 |

1954年 |

当地 |

||

|

马头 |

曲 |

1935年 |

当地 |

||

|

寨前 |

曲 |

1940年 |

当地 |

原名“崔沟剧团” |

|

|

仓上 |

豫 |

1937年 |

当地 |

||

|

胡张沟 |

曲 |

1940年 |

当地 |

||

|

石寺镇 |

石寺 |

豫 |

清光绪年间 |

当地及邻村 |

1951年后演曲剧 |

|

寺村 |

曲 |

民初 |

当地 |

||

|

小村 |

豫 |

1950年 |

当地 |

||

|

渠里 |

曲 |

1949年 |

当地 |

||

|

上孤灯 |

豫 |

1937年 |

当地 |

||

|

胡岭 |

豫 |

清宣统二年 |

当地 |

||

|

刘岭 |

豫 |

清宣统二年 |

当地 |

||

|

贾沟 |

曲 |

1944年 |

当地 |

||

|

石井乡 |

石井 |

豫 |

清末 |

当地、垣曲、孟津 |

|

|

高庄 |

豫 |

清道光年间 |

当地及山东、河北 |

||

|

井沟 |

豫 |

1914年 |

当地 |

||

|

山头岭 |

越调 |

1952年 |

当地 |

曾演曲剧 |

|

|

五顷 |

曲 |

1930年 |

当地 |

||

|

许庄 |

豫 |

1925年 |

当地 |

||

|

山窝 |

曲 |

1916年 |

当地 |

||

|

曹村乡 |

曹村 |

豫 |

1917年 |

当地 |

曾演曲剧 |

|

李河 |

豫 |

1950年 |

当地 |

曾演曲剧 |

|

|

袁山 |

曲 |

1950年 |

当地 |

曾演豫剧 |

|

|

田岭 |

豫 |

民初 |

当地 |

曾演曲剧 |

|

|

小沟 |

曲 |

1918年 |

当地 |

曾演越调、豫剧 |

|

|

圪塔 |

曲 |

民国年间 |

当地、渑池 |

||

|

苍田 |

曲 |

1920年 |

当地 |

||

|

仓头乡 |

仓头 |

豫 |

民国年间 |

当地 |

|

|

盐东 |

曲 |

1947年 |

当地 |

||

|

盐西 |

曲 |

1930年 |

当地 |

||

|

狂口 |

京 |

1901年 |

当地、豫北、晋南 |

1942年后改曲剧 |

|

|

云水 |

曲 |

1931年 |

当地、垣曲 |

||

|

横山 |

豫 |

1930年 |

当地 |

||

|

陈湾 |

曲 |

1927年 |

当地 |

||

|

许村 |

越调 |

1948年 |

当地 |

||

|

北冶乡 |

甘泉 |

豫 |

1909年 |

当地 |

|

|

柿树岭 |

曲 |

1934年 |

当地 |

||

|

涧沟 |

曲 |

1952年 |

当地 |

后改豫剧 |

|

|

梁庄 |

豫 |

1912年 |

当地 |

曾演越调 |

|

|

骆岭 |

豫 |

1936年 |

当地、邻近乡村 |

曾演越调 |

|

|

杨沟 |

豫 |

1937年 |

当地 |

||

|

北冶 |

豫 |

1907年 |

当地 |

曾演腊花戏、越调、京剧 |

|

|

王岭 |

曲 |

1969年 |

当地、石井 |

||

|

骆岭 |

曲 |

当地 |

|||

|

碾坪 |

曲 |

1924年 |

当地、曹村、石井 |

曾演豫剧 |

|

|

郑坡 |

曲 |

1931年 |

当地 |

曾演越调、豫剧 |

|

|

刘黄 |

曲 |

1924年 |

北冶、石井 |

原为越调 |

|

|

马行沟 |

曲 |

1947年 |

西沃、仓头、石井 |

曾演豫剧 |

|

|

西沃乡 |

竹园 |

豫 |

1933年 |

当地 |

|

|

荒坡 |

豫 |

1934年 |

当地 |

||

|

郭洼 |

越调 |

1943年 |

当地 |

||

|

峪里乡 |

峪里 |

豫 |

1953年 |

当地 |

曾演怀梆 |

|

石渠 |

豫 |

1954年 |

当地 |

曾演怀梆 |

|

|

太涧 |

曲 |

1950年 |

当地 |

||

|

东山底 |

越调 |

1950年 |

当地 |

曾演怀梆 |

|

|

麻峪 |

怀梆 |

1935年 |

当地、渑池、山西 |

四、戏曲教育

1954 年,由县剧团主办第一期戏校班,招收演员、乐队学员 40 余名。1957 年结业,即以本期学员为基础,组建“新安豫剧二团”。

1964 年办第二期戏校,有学员 30 余人,一年后解散,只有个别学员转入县剧团。

1969、1970 年,县文工团先后两次招收学员 20 余名,跟团学习,充实了文工团的演员和乐队队伍。

1974 年,县文工团主办第三期戏校班,招收演员及乐队学员 40 余名。1980 年,以本期戏校班为基础,组建“新安县青年豫剧团”。

1981 年 9 月,文化馆举办“表、导演学习班”和“器乐学习班”,招收农村业余剧团积极分子 34 人,集中学习导演、表演理论和基本功,练习锣鼓经和曲牌,为农村业余剧团培训骨干。

1982 年 11 月,文化馆再次举办戏曲“表、导演学习班”,招收农村业余剧团骨干 46 人,进行导演基本理论教育和表演基本功、组合唱腔训练。

1985 年,由县剧团抽调人员,主持第四期戏校班,招收演员学员 40 余人,为县剧团培养后备力量。

五、影剧院

新安剧院 新中国成立初期,为了满足剧团演出需要,在县城西街(现招待所餐厅处)一个空院,加修围墙,垫了个土台子,上面用席棚搭盖,建成了一个露天剧院,为新安县第一个售票演出场所。

1955 年,原露天剧院改作电影院,县财政拨款 1.4 万元,在西街修建简易剧院 1 座,初名“新安娱乐场”,1957 年改名为“新安剧院”。观众厅内设长木椅 240 条,座位 1440 个。舞台设有景灯和扩音设备。

1967 年,财政局拨款 5 万元,旧材处理收回两万元,对剧院原舞台和观众厅进行彻底翻修,于 1968 年 4 月竣工。剧院大门改为 3 层楼房,下建水泥柱半圆走廊。观众厅改为机瓦顶盖,内装铁架翻板座椅 1224 个,6 门 12 窗,木格顶棚,装有风扇窗。舞台增添底幕、大幕、中幕、景灯、扩音设备等。可供影、剧两用,适应戏剧、话剧、歌舞、杂技等艺术表演。

1979 年,由财政局再次拨款 10.7 万元,自筹 3.8 万元,与文化馆、青年豫剧团,联合修建宿舍楼 1 座,剧院占用一、二楼,计 54 间,设床位 100 个,可接待近百人的演出单位。院内修建了茶炉、小浴池、售票房、厕所。1985 年有工作人员 15 名。

石寺影剧院 建于 1983 年,投资 60 万元,为新安县最大的集镇影剧院。院内观众厅装铁架翻板椅 1552 座,通风、光照、音响设备齐全。可供戏剧演出和电影放映。

仓头影剧院 建于 1984 年,由仓头乡自筹资金 43 万元,建筑面积 3000 平方米,内设铁架翻板椅 1200 座。可供戏剧演出、电影放映。

此外,铁门、磁涧、正村、南李村、北冶、曹村、西沃等乡镇,以及高平寨、竹园、张窑院、胡岭、上孤灯、渠里、董沟、望头、白墙等村都建有露天影剧院。这些露天影剧院,圈有围墙,有的盖有舞台,可以售票演出。

第二节 电影

一、电影放映

新安县电影事业始于 1955 年。当时,由省拨来 1 台进口的 16 毫米旧电影放映机和 1 台发电机,建立了新安县第一个电影放映队。1956 年,成立第二电影放映队。1962 年,始有 35 毫米电影放映机,并把原县城内露天剧场改建为露天电影院,设 800 个方石座,售票放映。1965 年,成立县电影管理站,辖 6 个放映队。1976 年,电影放映队已遍及全县 13 个公社,并有正村公社白墙大队建立了县内第一个队办电影队。1981 年,电影放映队伍进一步扩大,除队办电影队有新的发展外,又新出现了电影放映个体户。至 1983 年,全县已有 60 个电影放映单位,其中电影放映个体户 16 个。1985 年,发展到 94 个电影放映队,其中国营 2 个,机关厂矿办 16 个,乡办 18 个,村办 12 个,个体户办 46 个。五头乡河北村农民王明臣自购 16 毫米电影放映机 1 台,并把自家院落改作简易电影院,名为“金桥影院”,设水泥墩 400 余个,收费便宜,方便群众,深受欢迎。

新安县自有电影放映队后,就一直重视以幻灯配合放映,曾分别在 1964 年、1974 年、1975 年及 1976 年洛阳地区历次幻灯制作汇映中,被评为先进单位。

1981 年,建立新安县电影公司,负责全县各个放映队的影片发行、机器修理、零件供应及各电影院、影剧院的映出、宣传、服务工作。

二、新安电影院

新安电影院坐落在县城东北隅连天公路北侧,于 1981 年 11 月份动工,1983 年 7 月底竣工。

电影院基建资金有上级电影公司投资 15 万元,县财政投资 28 万元,共计 43 万元。其中:基建工程用 39 万元,放映设备用 4 万元。建筑规模 1600 平方米(舞台 200 平方米,观众厅 800 平方米,前楼 600 平方米),厅内设座席 1385 个(甲座 868 个,乙座 517 个),采用铁架、八合板翻板椅,两侧设有安全门 4 个,夏季配有冷调设备。放映间安有东风牌 35 毫米座机,可放映普通和宽银幕电影。门厅设有观众休息室、宣传栏。(见彩页照片)

第三节 曲艺

一、民间曲艺

新安县传统的曲艺形式主要有河洛大鼓、河南坠子,间或有莲花落。新中国成立后,数来宝、快板书、山东快书和相声也比较流行。

新中国成立前曲艺艺人多为盲人,他们在民间串乡走村,作地摊演唱,内容精华与糟粕共存,有的艺人还兼算命、相面。新中国成立后,人民政府通过文化馆对这些流散艺人加强了管理,提倡说新书、说好书。1952 年,举办第一次曲艺训练班,参加学习的 24 人。1953 年举办第一届曲艺会演。1954 年成立第一届曲艺协会,会员 24 人。1964 年,成立第二届曲艺协会,会员 28 名,由文化馆代管,会员们定期学习,编队演出。至 1985 年有会员 35 人,11 个演出组。曲艺队伍和演唱的内容、形式都有新的发展,对宣传教育和活跃农村文化生活起到了积极作用。

二、职业曲艺队

1965 年,县文化馆组织了一个职业曲艺队,后称“文化轻骑队”,有演职员 15 人。经常上山下乡演出,颇受欢迎。“文化大革命”初期解散。

1975 年 6 月,县文化馆选送学员 15 人,参加地区在宜阳县灵山寺举办的曲艺学习班。学习回来后,又重建曲艺队。

职业曲艺队演出形式有:相声、河洛大鼓、山东快书、河南坠子、快板书、三弦书、山东琴书、清唱、歌曲、表演唱等,有时也演小戏曲和小歌剧。

曲艺队人员精干,行动方便,下乡演出来往不接不送,不给群众添麻烦,便于深入山区,送戏上门,既是宣传队,又是辅导队。他们走到哪里,就宣传到哪里,帮助农村开展群众文化活动,还为病人、老人、五保户、烈军属、残废军人等担水、扫地、推磨、理发。他们配合中心,自编自演,就地取材,表彰好人好事,每年能演出 250 ~ 300 场。

1979 年,曲艺队解散,人员大部分转入本县两个职业剧团。

第四节 民间社火

社火,为新安县民间历史较久、也比较普及的文化活动,较大的村庄都有一社。主要形式有排鼓、铜器、狮子、高跷、竹马、旱船等。

社火主要活动于农历春正月,特别活跃在正月初一至元宵节期间。平时,如遇祭祀、庙会也有兴办社火的。每当社火出动,前边彩旗成阵,排鼓、铜器开路,三眼铳沿路轰鸣,紧接着是狮子欢舞,高跷队表演传统戏曲,后随垛女、轧杆、倒骑驴等化装表演。每到一处,鼓乐喧天,鞭炮齐鸣,前呼后拥,观者如潮。到晚间灯笼旗号前导,竹马、旱船、龟哥、蚌妹、小鬼摔跤等有趣表演,串演于灯光月影之中,给人以玄秘迷离之感,深为群众所欢迎。

还有一种民间最常见的乐队称“响器班”。主乐为唢呐,另有配器笙、笛、二胡不等。这种乐队,除了“闹节”以外,最常见于民间婚丧嫁娶、祝寿、贺子的庆典之中。每至唢呐高奏,笙弦和鸣,观者如堵,煞是热闹。

另有铁门乡后刘岭的“九莲灯”,西沃、石井的“十番”,槐林、拴马的“鞭子”,也各具特色,为群众所喜闻乐见。

新安民间社火分布一览表

|

乡镇 |

主要项目 |

活动范围 |

|

城关镇 |

狮子、高跷、竹马、旱船、海蚌、花灯 |

城关、北关、林庄、牌楼、宋村 |

|

铁门镇 |

狮子、高跷、竹马、旱船、垛、九莲灯 |

铁门、辛庄、庙头、后刘岭、沟头、郭沟、芦院、韩都 |

|

磁涧乡 |

排鼓、高跷 |

磁涧、黄洼 |

|

仓头乡 |

高跷、竹马、旱船 |

仓头、陈湾 |

|

五头乡 |

狮子、高跷、竹马、旱船、铜器、花棍 |

五头、河北、尚庄、庙上 |

|

曹村乡 |

垛、唢呐、旱船、铜器 |

田岭、曹村、圪塔 |

|

北冶乡 |

龙灯、高跷、垛、铜器、狮子 |

北冶、滩子沟 |

|

西沃乡 |

高跷、唢呐、铜器、十番 |

北村、拴马、安桥、石山 |

|

石井乡 |

高跷、十番 |

五顷、庙上 |

|

正村乡 |

高跷、狮子、铜器、唢呐 |

正村、养士 |

|

南李村乡 |

狮子、高跷、铜器 |

南李村、郁山、南张村、李沟 |

|

石寺镇 |

狮子、高跷、旱船、垛、竹马、唢呐、虎舞 |

石寺、渠里、上孤灯、孟庄、西沟、小村 |

第五节 图书

一、发行

新中国成立前,县内图书流通主要通过私人商店销售,数量极少。1933 年,商户吕宝山开设石印馆,除承印少量课本外,并自印自销一些教学参考书。

1948 年春,中国人民解放军太岳军分区所属“太岳书店”,曾来新安流动销售革命书刊。是年 4 月,县城有陈建伟开设的“新兴书店”,售有《李有才板话》、《刘胡兰》、《土改条例》等书籍,并兼营文具。

1949 年,县新华书店建立,县人民政府拨出小麦 1800 公斤作书店垫底资金,开展图书发行业务,当时只有 3 名职工。随着政治、经济形势和文化教育事业的发展,书店规模逐年扩大,除店直属门市部发行图书外,还不断开展送书下乡流动销售活动,并联系各地供销社设售书专柜,扩大图书发行量。1982 年书店增设石寺门市部。

1985 年,新华书店有干部职工 22 人,营业门市部 2 个,在各乡供销社设代售点 12 个,支持个体图书发售户 70 余家,基本满足全县人民对图书的需要。

新华书店图书发行情况统计表

| 年度 | 销售册数 | 营业额(元) | 利润(元) |

|---|---|---|---|

| 1949 | 600(约) | 2500(约) | |

| 1950 | 140000(约) | 22000(约) | |

| 1955 | 379971 | 63259 | 3016 |

| 1960 | 1016430 | 160821 | 8367 |

| 1965 | 555632 | 111424 | 6430 |

| 1970 | 919425 | 129886 | 2432 |

| 1975 | 1181999 | 216099 | 10244 |

| 1980 | 1634358 | 440732 | 47361 |

| 1985 | 2500000 | 811740 | 43354 |

二、馆藏

1910 年,知县曾炳章主持购书 200 余册,始建图书馆。至民初战乱,图书散失,馆废。1934 年,由张钫捐购《万有文库》、《四部备要》等图书 4000 余册,在县设“伯英图书馆”,由馆长、干事、杂务等人员负责管理。抗日战争中,新安沦陷,图书全部散失,馆废。新中国成立后,于 1949 年重建图书馆,一直附设于文化馆内。“文化大革命”中,馆藏图书全部散失。以后逐年有所购置,1985 年拥有图书 25000 册,经常流动借阅的图书约 13000 余册,各种报刊杂志 120 余种。

第六节 档案

1955 年建立中共新安县委,县人民委员会机关档案室。1958 年正式建立档案馆。1959 年建立县档案管理科。负责对全县档案工作的指导、监督与检查。是年,全县有 40 个单位相继建立档案室。1962 年撤科留馆。1966 年至 1976 年“文化大革命”期间,全县档案工作遭到严重破坏,机构被撤销,除县档案馆外,各机关单位所保存的资料几乎全部散失。1980 年 3 月,县档案科恢复,7 月成立档案局,与档案馆合署办公。1985 年档案局纳入政府序列,并动工兴建档案楼 1 幢,建筑面积 1420 平方米。是年,县直各局委、各乡镇也都建立了档案管理机构。全县专职、兼职档案工作者 106 人。

一、档案管理

1944 年 5 月,新安沦陷前夕,国民党县政府北迁,原有历史档案被带往曹村,全部散失。抗日战争胜利后,国民党县政府所存文字资料不多,于新中国成立后整理上交省公安厅。县档案馆现存档案全部为新中国成立后历年积累下来的资料。

据 1985 年统计,县档案馆馆藏档案,全宗 73 个,8438 卷。其中永久类 3118 卷,长期类 4853 卷,短期类 467 卷。另有各类图书报刊资料 5652 册。

各局委、各乡镇机关档案室藏档案 34648 卷(册)。其中科技类 1233 卷(册),公检法类 21747 卷(册),文书档案 6820 卷(册),其它专业类 4948 卷(册),各种底图 2832 张,声像档案 675 盒(册)。

档案的收进、移出、销毁、调卷、查阅、复制等,制订有严格的制度和审批手续,以杜绝失密、泄密和意外事故的发生,确保档案的安全。

二、档案利用

档案馆编有各种类型的资料检索目录,并备有打字机、复印机(1982 年购置),为各级党政机关服务。据 1980 年~ 1985 年统计,在落实干部政策、平反冤错假案、右派改正、职称晋级、史志编纂、提供经济信息以及解决民事纠纷等工作中,查档 2108 人次,利用档案 10274 卷,较好地配合了各级党政机关的工作,并在不违犯档案管理制度和保密条例的原则下,为社会提供服务。

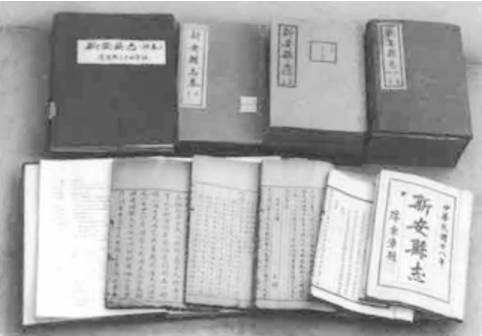

第七节 地方史志

一、历代县志编修

新安县志的编修工作始于明代。明嘉靖四十一年(1562)、万历三十七年(1609)曾两次修志成书,但都没有流传下来。

清代顺治十三年(1656)、十八年(1661)、康熙三十三年(1694)、乾隆十一年(1746)、三十一年(1766)曾 5 次修志,但传世的仅有康熙三十三年和乾隆三十一年编修的两种版本。

民国年间,两次建立“续修县志局”编修《新安县志》。第一次在 1924 年,未成书。第二次于 1933 年始纂,1935 年竣稿,1939 年石印出版,为 1 函 8 册 15 卷。

二、新编地方史志

(一)中共新安县党史资料征编

1981 年 1 月,县地方史志机构开始筹备,3 月成立“中共新安县委修史编志领导小组”,12 月党史资料征编与县志编修工作分设,正式建立”党史资料征编委员会”,下设办公室,为其办事机构。

至 1985 年,编辑有《中共新安县党史大事记》(新中国成立前部分,铅印本)、《新安县在外干部通讯录》(铅印本)、《新安县在外干部登记表汇编》(按乡镇编订成册)。另编有不定期内部刊物《新安党史通讯》,刊载有关党史的原始资料、革命回忆录和专题材料。

(二)新编《新安县志》

1959 年初,县人委组织建立“新安县志办公室”,从事新中国成立后新县志的编纂工作,历时近 1 年,仅得半部初稿,未成书。80 年代,再次组织编纂地方志。1981 年 12 月建立“新安县志编纂委员会”,1984 年 6 月更名为“新安县地方史志编纂委员会”。编委下设办公室,初驻政府招待所,后迁县委西院档案楼三楼。同时,县直各局委及其下属主要单位都成立了部门志编写组,先后写出了《商业志》(铅印本)、《卫生志》(铅印本)、《戏曲志》(铅印本)、《文化志》(油印本)、《医药志》(油印本)、《粮食志》(油印本)、《工业志》(油印本)、《供销志》(油印本)、《新闻广播志》(油印本)、《体育志》(油印本)、《科技志》(油印本)、《水利志》(油印本)、《交通志》(油印本)、《人行志》(油印本)、《建行志》(油印本)、《公安志》(复印本)、《法院志》(复印本)、《财政志》(复印本)等,教育局、民政局以及部分党政部门和主要厂矿也都写了部门志稿。

1985 年底,《新安县志》第一稿完成,1986 年底完成修改稿。并于 1987 年 5 月邀请省党史征编委员会主任赵文甫、省地方史志编委主任邵文杰、省地方史志协会会长李之放和河南大学、郑州大学、河南省科学院、河南省社会科学院有关教授、专家以及洛阳市地方史志编委领导、各兄弟县志主编莅临评审、指导。1988 年定稿,经市、县人民政府批准,由河南人民出版社出版。

第八节 群众文化

一、管理机构

群众文化是通过县文化馆、乡文化站、农村文化室以及集镇文化中心来组织领导的。

文化馆 新安县人民文化馆建于 1948 年,当时称“人民教育馆”,简称“民教馆”,1952 年改称“人民文化馆”。初建时,仅有干部 1 人,随着群众文化事业的发展,以后逐年配备有专业文化干部,至 1985 年有工作人员 18 人。主要业务活动为:配合形势搞阵地宣传,定期举办“宣传栏”和“展览馆”,对群众进行形势教育;设立图书馆,面对群众开展经常性图书借阅活动;辅导厂矿、农村业余文艺创作和美术、摄影、书法创作;辅导农村、厂矿戏曲活动;管理流散艺人;组织节日社火和群众游艺活动。

文化站 1952 年,全县 6 个区,建立了 4 个公办文化站,1959 年撤销;1978 年~ 1980 年,全县 13 个公社先后建立了社办公助性质的文化站。文化站在业务上受县文化馆领导,负责组织和领导本地区业余文化活动。

文化室(俱乐部) 1953 年,由文化馆主持,在庙头、白墙、克昌等村庄建立了群众文化组织“农村俱乐部”。克昌“俱乐部”是全县文化工作的模范,洛阳专区曾授予锦旗。1958 年“大跃进”时,全县曾哄起“农村俱乐部”280 个,第二年即流于瘫痪。到 60 年代,“俱乐部”改名“文化室”,负责组织管理本大队的群众文化活动。“文化大革命”中曾全部停止活动,后相继恢复。

集镇文化中心 这是较大集镇在“文化室”基础上发展起来的文化组织。1982 年,由文化局和文化馆主持,在铁门和石寺两个大镇建立了“文化中心”。“文化中心”设有文化室、图书室、青年之家等,并备有电视机。负责组织和开展群众性文化活动,组织节日戏曲、社火和游艺活动。

二、群众文化活动

(一)宣传栏·展览馆

宣传栏为群众学习时事政策,了解国内外大事的重要园地。文化馆常设固定专栏,定期更换内容,图文并茂,通俗易懂,为群众所喜闻乐见。

展览馆为文化馆配合形势举办的主题展览,供群众参观学习,接受教育。新中国成立后举办的大型展览计有:

抗美援朝事迹展览(1950 年)、美帝侵华暴行展览(1951)、婚姻法宣传展览(1952 年)、生产建设成就展览(1953 年)、农业成就展览(1958 年)、水利建设成就展览(1959 年)、标兵事迹展览(1960 年)、学习雷锋事迹展览(1963 年)、“抗大”教育展览(1966 年)、毛主席生平事迹展览(1969 年)、战备教育展览(1970 年)、革命教育展览(1972 年)、戒烟讲卫生展览(1979 年)、法制宣传展览(1981 年)、对越自卫反击战图片展览(1981 年)、“五讲四美”展览(1982 年)、计划生育展览(1982 年)、法制教育展览(1983 年)、赵春娥事迹展览(1983 年)、打击经济犯罪展览(1983 年)等。还有不定期美术、摄影、书法展览。

(二)文艺创作

1964 年以前,本县仅有零星的业余文艺创作人员。1964 年县成立“剧目创作组”,“文化大革命”开始后停止活动。1972 年成立“文艺创作组”,附设于文化馆,编印有《新安文艺》(不定期油印刊)。1980 年,“剧目创作组”恢复,文化馆设“业余文艺创作辅导组”,编印有《新安文化》(不定期铅印小报)。部分业余作者创作的小说和短诗曾为省、市级报刊采用,一些创作剧本,曾为新安县剧团排练公演。1963 年,蒋振亚创作的剧本《好媳妇》曾参加地、省戏剧会演,并发表在《河南日报》上。1964 年河南省京剧团以该剧参加全国戏剧会演,并由长春电影制片厂摄制为艺术片。

(三)美术 摄影 书法

文化馆设有美术、摄影、书法组,专业干部除自己创作外,还举办学习班,辅导业余美术、摄影、书法爱好者,提高他们的艺术创作水平,不定期举办创作展览,以交流创作人员的经验和成绩,促进美术、摄影、书法创作活动的发展。

历年来举办的美术、摄影学习班计有:绘画、剪纸学习班(1976 年)、摄影学习班(1978 年、1979 年、1981 年、1983 年)、美术学习班(1983 年、1985 年)。

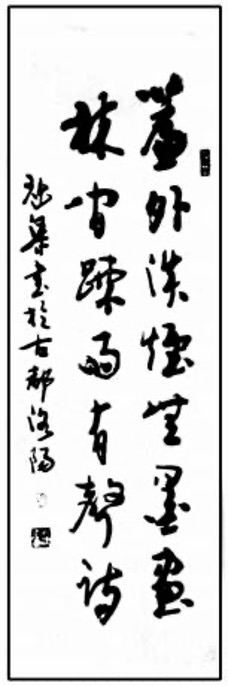

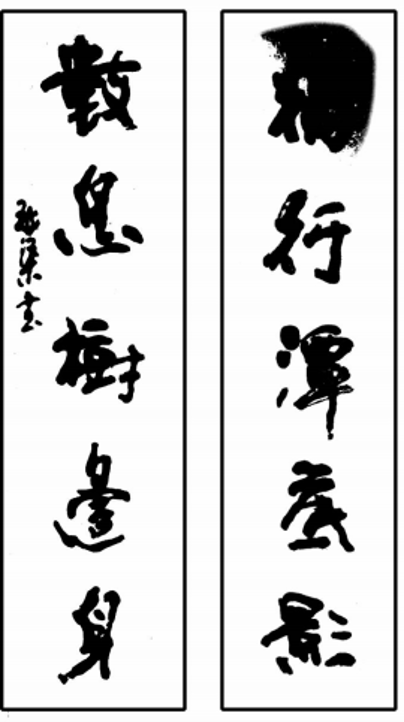

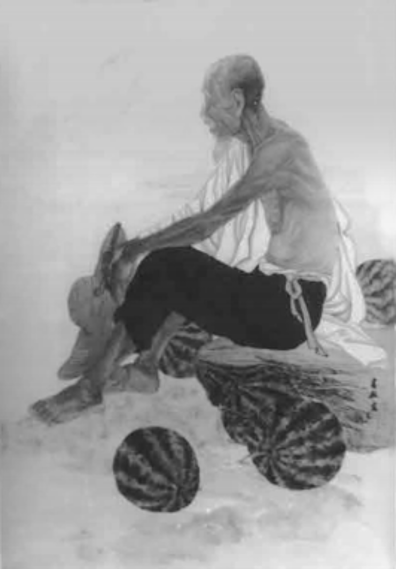

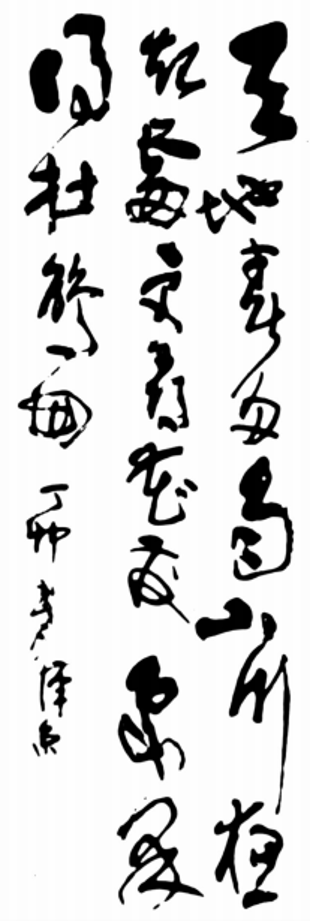

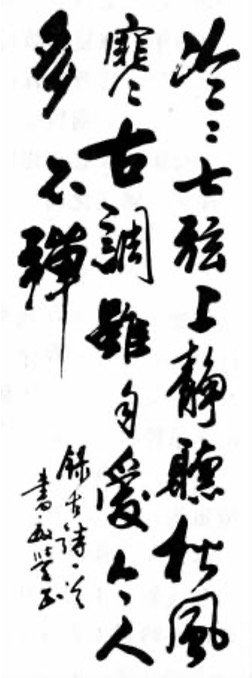

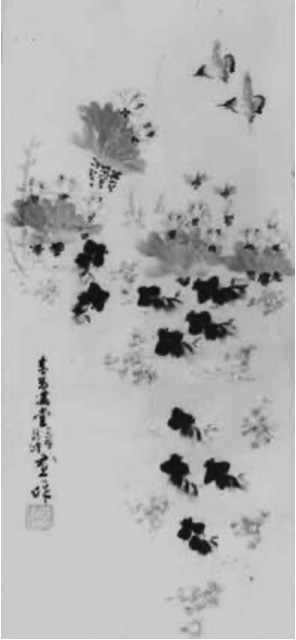

专业和业余美术、摄影、书法作者与历届学习班的作品,通过展览,精选上报。历年参加全国美展的有国画 1 幅,参加省美展的有国画、素描、写生、年画、农民画作品 17 幅;参加省摄影展的摄影作品 2 件,地级报刊选用的摄影作品 4 件;参加省书法展览的书法作品 6 件。(摄影、美术、书法作品选分别见彩色、黑白插页)

第九节 机构沿革

清末、民国时期,县无专职文化行政机构,文化事业隶属民众教育,由教育机构管理。1928 年(民国十七年),县始设“民众教育馆”于东垣书院,其业务管辖涉及群众文化活动。不久,因兵乱废置。1934 年,复设“民众教育馆”于教育局内,负责群众文化教育工作。

1945 年春,新安县抗日民主政府设“民教科”,主管群众文化教育工作。

1948 年春,县人民政府设文教科,主管全县文化教育工作。

1956 年,文教分置,设文化科。

1958 年,成立文教卫生部,下设文化科。

1959 年,设文教局。

1968 年,县革命委员会设文教卫生组,统管文化、教育、卫生工作。

1969 年,文教卫生组改称政工组,仍兼管文化。

1976 年,恢复文教局机构。

1979 年,文教分置,专设文化局,主管全县文化工作。其下属机构有:文化馆、剧团、电影公司、剧目组、剧院、新华书店。

1984 年,成立文化广播电视局。不久,文化局、广播电视局分置。同年,成立县文物管理所,属文化局。

附:当代书画作品选

附:古今著作书目

| 书名 | 作者 | 书名 | 作者 |

|---|---|---|---|

| 《吕明德文集》(存刊本) | 明·吕维祺 | 《寸田文稿》(侠) | 清·吕公溥 |

| 《音韵日月灯》(存序) | 明·吕维祺 | 《寸田诗草》8 卷(存抄本) | 清·吕公溥 |

| 《思认堂文集》(存手稿) | 清·王泽溢 | 《弥勒笑》(存手稿) | 清·吕公溥 |

| 《论学录粹语》(佚) | 清·裴衮 | 《南村诗草》1 卷(佚) | 清·吕肃高 |

| 《芦院集》(佚) | 清·裴衮 | 《半山园诗草》1 卷(佚) | 清·吕祖高 |

| 《镜蚩集》2 卷(佚) | 清·吕兆琳 | 《以约堂诗草》(佚) | 清·吕申 |

| 《一本论》(佚) | 清·韩锡献 | 《福堂文集》(佚) | 清·吕燕昭 |

| 《周易浅解》4 卷(佚) | 清·张步瀛 | 《福堂诗草》(佚) | 清·吕燕昭 |

| 《鄂清小吟》1 卷(佚) | 清·吕贲恒 | 《晓霞诗草》(佚) | 清·吕嗣东 |

| 《冶古堂文集》5 卷(刊本·佚) | 清·吕履恒 | 《读书摘要》(佚) | 清·吕田 |

| 《梦月岩诗集》20 卷(刊本·佚) | 清·吕履恒 | 《诗韵辨字正讹》(佚) | 清·吕田 |

| 《洛神庙传奇》(存刊本) | 清·吕履恒 | 《切已录》(佚) | 清·吕田 |

| 《青要山房文集》1 卷(佚) | 清·吕谦恒 | 《瘟疫条辨摘要笺》(佚) | 清·吕田 |

| 《青要山房诗集》13 卷(刊本·佚) | 清·吕谦恒 | 《天花精言绪余》(佚) | 清·吕田 |

| 《清壑亭诗集》1 卷(佚) | 清·吕复恒 | 《澹成轩文稿》(佚) | 清·吕田 |

| 《舒亭诗草》1 卷(刊本·佚) | 清·吕宪曾 | 《澹成轩诗草》(佚) | 清·吕田 |

| 《柏岩诗文集》5 卷(刊本·佚) | 清·吕宣曾 | 《竹轩文稿》(佚) | 清·吕雍 |

| 《柏岩诗集》12 卷(刊本·佚) | 清·吕宣曾 | 《竹轩诗草》(佚) | 清·吕雍 |

| 《松坪诗草》14 卷(抄本·佚) | 清·吕守曾 | 《得园诗草》(佚) | 清·吕秉钧 |

| 《横山诗草》1 卷(佚) | 清·吕耀曾 | 《听涧堂诗草》7 卷(佚) | 清·郭顺成 |

| 《白燕诗集》1 卷(佚) | 清·吕耀曾 | 《舌耕斋文集》(佚) | 清·介廉 |

| 《使黔草》1 卷(佚) | 清·吕耀曾 | 《补拙堂诗草》(佚) | 清·介廉 |

| 《力园诗草》10 卷(佚) | 清·吕法曾 | 《拟古杂说》(佚) | 清·介廉 |

| 《力园诗草》2 集 2 卷(佚) | 清·吕法曾 | 《云亭文集》(佚) | 清·李建陶 |

| 《戆庵诗草》1 卷(佚) | 清·吕循曾 | 《云亭诗集》(佚) | 清·李建陶 |

| 《蒿坪吟》(佚) | 清·吕循曾 | 《音韵求正》(佚) | 清·侯维桢 |

| 《呻吟语笺》(佚) | 清·吕仰曾 | 《退耕斋集》(佚) | 清·侯维桢 |

| 《芝堂学吟》(佚) | 清·吕仰曾 | 《医学易知集》(佚) | 清·介亮 |

| 《立亭诗草》2 卷(佚) | 清·吕仰曾 | 《怀学编》5 卷(刊本·佚) | 清·王崇德 |

| 《向山拟古》1 卷(佚) | 清·吕仰曾 | 《务本录》(佚) | 清·王洵 |

| 《向山摘句》1 卷(佚) | 清·吕仰曾 | 《时令纪事》(佚) | 清·王洵 |

| 《学山集》(佚) | 清·吕仰曾 | 《方舆要览》(佚) | 清·王洵 |

| 《紫岩草》(佚) | 清·吕仰曾 | 《百忍图说》(佚) | 清·王洵 |

| 《勤园文集》(佚) | 清·常汝翼 | 《鸿魔传》(存手稿) | 民国·李珍 |

| 《勤园诗集》(佚) | 清·常汝翼 | 《赏茅斋诗草》(存手稿) | 民国·李香圃 |

| 《碧云楼集》2 卷(佚) | 清·孟文瑾 | 《历代军事分类诗选》(存刊本) | 民国·张钫 |

| 《藏山集》2 卷(佚) | 清·吕衍高 | 《复音词声义阐微》(台湾刊本) | 王广庆 |

| 《见山亭集》1 集(佚) | 清·吕公迁 | 《洛阳访古记》(存抄本) | 王广庆 |

| 《拙堂合集》1 卷(佚) | 清·吕公泽 | 《茁壮成长》(1972 年出版) | 柳山朵 |

| 《介亭文稿》(佚) | 清·吕公路 | 《盗马》(1959 年出版) | 柳山朵 |

| 《介亭诗草》2 卷(刊本·佚) | 清·吕公路 | 《渡河南征》 | 柳山朵 |

| 《春秋本义》(佚) | 清·吕公滋 | 《好媳妇》(1964 年出版) | 蒋振亚 |

| 《颂亭诗草》(侠) | 清·吕公滋 | 《儒门事亲校注》(1985 年出版) | 赵法新、胡永信 |

| 《掌园吟余》(佚) | 清·吕公滋 |