第四章 医药 卫生

新中国成立前,新安县严重缺医少药,各地对疾病的治疗主要靠民间中医。民间中医,有的出身于世医之家,有的为落第文人拜师学成。他们行医乡里,不少人还兼营药店。1931 年,新安县始有“平民医院”1 所,仅存在 1 年。1937 年~ 1940 年间,有县立医院 1 所,主要以禁烟、禁毒为业务。1945 年,有县立医院 1 所,设病床 20 张,备有阿斯匹林、大安、夕安、红汞、碘酒等常用药,仅能治疗一般伤风、感冒、肠胃炎等常见病,做一般的疖肿排脓手术,并担负种牛痘及防疫任务。每年经费仅占全县经费的 0.6%。

新中国成立后,人民卫生事业得到了较大发展,初步改变了缺医少药的状况。特别是 1980 年以来,卫生事业改革,实行国家、集体、个体一齐上,多渠道、多形式举办卫生事业,发展了一批集体卫生所和个体行医户,改变了卫生部门独家办医的情况,使卫生医疗事业迅速发展。到 1985 年底,全县共有正规医疗卫生机构 36 个,医务人员 1747 人(包括乡村医生 1298 人),其中主治医师 5 人,医、护、技师 115 人,初级医务人员 168 人。全县每万人平均有医务人员 38.4 人。共设有病床 616 张,每万人平均 13.5 张,住院治愈率达 98%。医疗技术有很大提高,X 光透视、拍片、心电图、脑电图、超声波等先进医疗设备逐步完善,群众的疾病治疗和卫生保健有了保证。据 1982 年人口普查资料分析,全县人口平均寿命由新中国成立前的 35 岁左右,提高到 66.4 岁;婴儿死亡率由新中国成立前的 20%下降为 3.5%。造成人口死亡的主要疾病呼吸道和消化道急性传染病等,已得到控制,地方病防治取得显著效果,人民的健康水平、卫生水平有了显著提高。

第一节 医疗

一、医疗机构

新中国成立初期,县城内有“谦和诊所”、“惠仁诊所”、“博爱诊所”和“振东诊所”,乡间较大的集镇也都有诊所。1950 年县人民医院(当时称县卫生院)建立,逐渐成为全县的医疗卫生中心。1952 年各地私人诊所实行联合经营,成立“联合诊所”。此后,各乡镇(公社)在“联合诊所”的基础上建立了乡镇(公社)卫生院,也都成为本地区人民群众的医疗中心。

(一)县人民医院

县人民医院的前身是一区民兵诊所,于 1947 年 8 月由西沃乡北村医生傅振卿筹建,地址在黄河北岸济源县长泉村。备有红汞、碘酒、止痛片之类西药,可作小型伤口包扎,治疗伤风感冒等一般疾病。诊所附设一个染坊,收入作诊所补贴。所内人员边战斗,边生产,边行医。

1947 年 10 月,诊所迁正村,成为县政府卫生室。同年秋季,因遭国民党军队袭击,又北迁狂口。1948 年春,迁县城内北门胡同,改称民兵医院。1949 年 2 月,迁县城东街吕家祠堂,复称县政府卫生室。

1950 年 1 月,由张绿茵负责,在县政府卫生室的基础上,组建县人民医院,地址在县城东街郭家院。县政府拨小麦 12500 公斤(折旧币 2500 万元),购买西药片、针剂、注射器、镊子、钳子等,并整修房子 40 间,5 月开诊。医院有院长 1 人,医生 2 人,司药 1 人,护理员 2 人,会计 1 人,炊事员 1 人。下设西医门诊、外科室(兼注射室)、药房,担负一般疾病的治疗。设病床 6 张,供农村病人住宿用。8 月,调入助产士 1 人,开设了妇产科。

1951 年底改称新安县卫生院,由院长负责全面工作。1952 年,设医务、总务两股,分工负责医疗、防疫和后勤工作。

1953 年初,开设中医门诊,年底建立五官科(附设外科门诊)和化验室。1957 年设立病房(内、外科在一起),有病床 50 张。同年还开设了针灸理疗室和制剂室。

1958 年联合诊所与中医联合诊所合并于县医院,人员扩大到 55 人,病床增至 80 张。同年 8 月县卫生院改称县人民医院,并建立了中药加工厂。

1960 年成立放射科,增添 30mAX 光机 1 部、显微镜 1 台。

1969 年县防疫站与县人民医院合并,称新安县人民防治院。

1971 年迁县城西关新址,设门诊部、住院部。有工字病房 74 间,另有中西药库、中药加工厂。1974 年建三层门诊楼 1 座。

1975 年增设心电图、超声波室。又建立了中、西医结合的新医病房。

1984 年,县人民医院占地 15380 平方米,建筑面积 8066 平方米。有门诊楼 1 座,1546 平方米;病房 87 间,1770 平方米,设病床 188 张。全院设内科、外科、中医科、五官科、妇产科、医技科、药剂科等。有职工 197 人,其中主治医师 5 人,西医师 21 人,中医师 3 人,护师 2 人,西药师 1 人,中药师 2 人,放射技师 1 人,检验技师 3 人。增设心脏监护仪 1 台,空调 3 台,电动洗胃机 1 台,胃镜 1 台,B 型超声波 1 台,双目显微镜 2 台,721 分光光度计 1 台,万分之一分析天平 1 台。新置有 500mAX 光机 1 台,八导脑电图机 2 台,胃电图机 1 台,慢肝治疗仪 2 台,眼科裂隙灯 1 个,弧形视野计 1 个,电动呼吸机 1 部,生化分析仪 1 部。

(二)乡、镇(公社)卫生院

全县现有乡镇卫生院 13 所,据 1985 年统计,各乡镇卫生院共有医务人员 274 人,病床 363 张。主要设备有:50mAX 光机 4 部、30mAX 光机 10 部、显微镜 13 台、心电图机 8 台、超声波检查仪 7 台、手术台 11 部、恒温箱 4 个、产床 8 台、牙科治疗机 7 部、电冰箱 5 台、牙科拍片机 1 部、电动麻醉机 5 部、电动吸引器 8 个、牙科椅 12 把、肠胃减压器 2 部。

1985 年各乡镇卫生院基本情况表

| 院名 | 建院时间 | 医务人数 | 病房床位 |

|---|---|---|---|

| 城关镇卫生院 | 1961 | 43 | 35 |

| 铁门镇卫生院 | 1958 | 25 | 25 |

| 磁涧乡卫生院 | 1958 | 33 | 70 |

| 五头乡卫生院 | 1956 | 21 | 26 |

| 南李村乡卫生院 | 1959 | 15 | 15 |

| 正村乡卫生院 | 1956 | 20 | 25 |

| 石寺镇卫生院 | 1956 | 29 | 29 |

| 北冶乡卫生院 | 1956 | 14 | 34 |

| 曹村乡卫生院 | 1963 | 19 | 20 |

| 仓头乡卫生院 | 1958 | 18 | 24 |

| 西沃乡卫生院 | 1962 | 19 | 15 |

| 石井乡卫生院 | 1958 | 14 | 30 |

| 峪里乡卫生院 | 1977 | 3 | 15 |

(三)农村卫生室

农村卫生室是 50 年代在农村联合诊所或个体医户的基础上建立起来的农村基层医疗机构。至 1967 年全县各大队都普遍建立了卫生室,资金由大队筹集,群众吃药付钱。

“文化大革命”中,曾实行过“合作医疗”制度,由生产大队和社员集资开办,聘请本地医生为“赤脚医生”,群众免费就医。后因经济条件的限制和管理上的混乱,各地相继取消。

1981 年,经济体制改革后,农村卫生室大都由私人承包,实行包本,保值,责任承包,个人经营,自负盈亏的办法。同时,国家允许个体药店开业。据 1984 年统计,全县有个体药店 239 家,从业人员有 415 人。

二、医疗技术

中医(理疗) 1958 年,县人民医院中医科开始对肝硬化、乙脑的临床研究,采用冬瓜汤利水,取得疗效。同时,施行推拿疗法,自制风湿性烤箱,对风湿性关节炎颇有疗效。1969 年,全县推广经络疗法,施行耳针、水针、手针、埋线、割治、挑治等新医术,应用针灸治疗小儿麻痹后遗症和聋哑,取得了疗效。1982 年,应用体针、耳穴压豆、腕踝针、穴位封闭、电感、超声波醋离子导入医术。1984 年,应用红外线治疗。

内科 1952 年,施行胸、腹、腰穿刺术。1954 年秋,第一次应用了输血疗法,治疗胃出血和鼻出血患者,用洋地黄片治疗心衰病人,作心包腔穿刺性诊断成功。1955 年,开始用旧三联针抢救病人。1962 年,进行了十二指肠引流和骨髓输液。1964 年,应用了等渗液、低渗液抢救小儿腹泻引起的各种电解质紊乱,大剂量阿托品抢救有机磷农药中毒,正肾素抢救休克等医术。1979 年,病房建立抢救室,配备电动吸痰器、氧气瓶,对窒息、农药中毒、心肌梗塞的抢救,取得较满意的效果。

各乡镇卫生院的内科,对小儿肺炎、中毒性痢疾、脑血管意外、休克及有机磷农药中毒等,均能进行有效抢救。

外科 1951 年 6 月,县人民医院建立外科门诊,能作包扎、臃肿切开引流术。8 月,接收陆军后方医院手术室,10 月,做了第一例阑尾切除术。1954 年,在洛阳地区人民医院的协助下,施行疝修补术、卵巢囊肿切除、肛门痔瘘手术。1959 年,施行了胃穿孔修补、肠梗阻、剖腹探查等手术。7 月,增设骨科,可做长、短骨整复。1961 年,成功地施行了肠穿孔修补、直肠悬吊、膀胱造瘘肛门直肠手术。1964 年,完成第一例胃切除手术,并开始收治轻度烧伤患者。1973 年,进行脾、肾、胆囊切除、胆结石摘除、胆总管探查、肝外伤修补及尿道会师术。并在洛阳地区人民医院和洛阳市第三医院的协助下,做了 5 例简单的开颅术。1975 年,与驻军医院医疗队合作,采用针麻做肠、胃手术和阑尾切除、剖腹产、宫外孕、甲状腺、四肢等手术,有效率达 50%。1979 年后,外科与妇产科配合,开始做计划生育的男扎、女扎手术。各乡镇卫生院能完成痔核、疝气、输卵管结扎、阑尾炎、肠梗阻等手术。正村、北冶卫生院能做胃修补术,磁涧卫生院 1978 年第一次肾切除手术成功,仓头卫生院能做一般骨折及关节脱位的治疗,如肱骨、胫骨骨折的复位固定,肩肘关节复位等。

传染科 县人民医院设传染病房,收治流脑、传染性肝炎、肺结核等患者。1981 年收治 1 例以高热、蛋白尿、出血点为主要症状的病人,初诊为斑疹伤寒,疗效不佳,且患者日渐增多。后经北京、武汉、西安等地医学专家临床观察,于 1982 年 3 月确定为轻型出血热,并初步掌握了治疗方法。

妇产科 县人民医院妇产科可做剖腹产,子宫卵巢囊肿切除、宫外孕、横产内倒转、碎胎、断头术、胎头吸引、产钳、人流、引产等手术。

放射检验 县人民医院设放射科,可做胸透、肠胃透、骨折拍片、胆囊、肾盂和输卵管造影等。各乡镇卫生院设有 X 光室,能通过透视或摄片诊断食道癌、胃癌、胃及十二指肠溃疡、食道静脉曲张、常见急腹症、肺癌、肺结核、肺炎、骨折、关节脱位等。县医院 1963 年开始作血、尿、粪三大常规检查,淋病双球菌直接涂片检查及康氏反应、水试验。1958 年开展生化检验、细菌培养、血糖测定、非蛋白氮测定、部分肝功能试验、伤寒及痢疾杆菌的培养。1960 年至 1962 年间,进行了谷丙转氨酶、淀粉酶和血清电解质钾、钠、氯、钙及二氧化碳结合率测定。1978 年,进行了 β—脂蛋白测定。县卫生防疫站进行了水质检验(理化、细菌)、食品检验(理化、细菌)、毒物检验(定性、定量),亦可进行生化检验、细菌培养和血、尿、粪三大常规检验。

中西医结合 在医疗实践中,新安县中西医互相学习,取长补短。有些医务人员既会中医,又懂西医,形成一支防病治病的重要力量。1957 年,县人民医院专设中西医联合病房,实行中西医结合查房、会诊、治疗,先后对流脑、乙型脑炎、流感等传染病,以及慢性气管炎、慢性胃炎、消化道穿孔、胃十二指溃疡、冠心病、腰腿痛、神经衰弱、脑血管疾病后遗症、外科急腹症、泌尿道感染、尿道及胆道结石等疾病进行治疗,并且得到了较好的疗效。

第二节 防疫

1958 年 8 月成立新安县卫生防疫站,担负全县卫生防疫工作。1973 年县成立地方病防治小组,组织防疫站和有关乡镇卫生院,开展地方病的防治工作。

一、地方病防治

新安县地方病主要有甲状腺肿大、克汀病、氟中毒等。

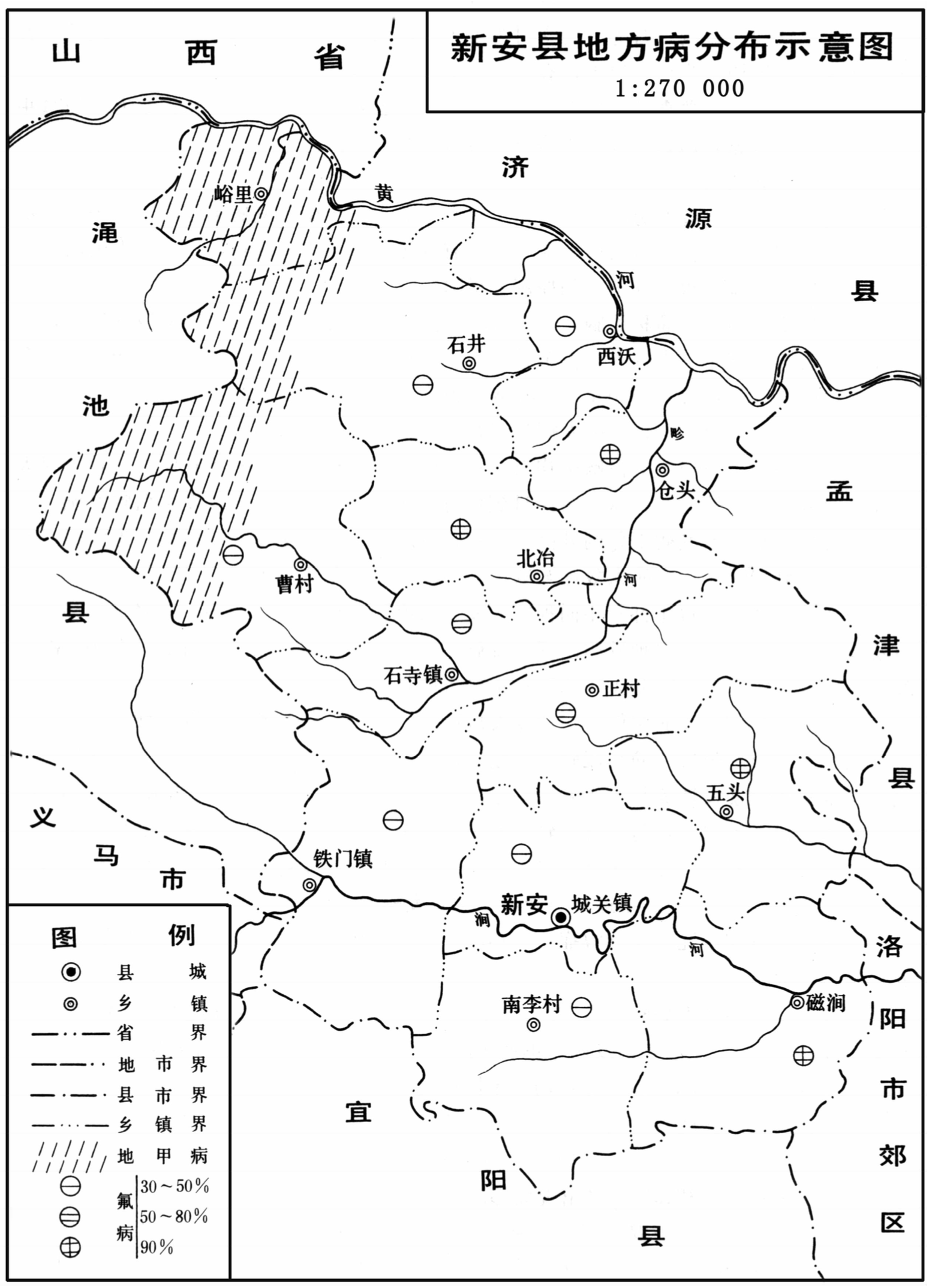

地方性甲状腺肿大 地方性甲状腺肿大(简称地甲病)主要分布于曹村、石井、峪里等边远山区(见分布图)。

地甲病的发病原因主要是水土中缺碘。自 1966 年开始在食盐中加碘,供应病区,从未间断。1966 年加碘剂量为万分之一,1982 年改为八万分之一。县卫生防疫站建立碘盐监测站,配备有测试器材,专人负责,定期到碘盐加工厂、病区社队采集样品,进行定性检验。地甲病的治疗用碘糖片口服,对结节型和混合型患者加服甲状腺片。1981 年,对 7 ~ 45 岁人群进行碘油注射,对儿童和孕妇采取了重点保护措施。据 1974 年统计,病区人口 49387 人,地甲病患者 6680 人,患病率 13.53%;1980 年普查,病区人口增加到 50837 人,地甲病患者下降为 1076 人,其中弥漫型 751 人,结节型 227 人;1982 年患病人数降为 585 人,患病率为 1.1%。

地方性氟中毒 氟中毒是一种慢性地方性中毒性疾病,在新安县流行较广,病因为煤烟污染型。1981 年普查,全县氟斑牙患者 203871 人。1982 年普查,患者为 257688 人。五头、仓头为重病区,患病率为 80%以上,群众说:“进村不用查,小孩都是黄斑牙”;北冶、正村、铁门、磁涧、石寺、南李村为中病区,患病率为 50%以上;西沃、城关、曹村为轻病区,患病率为 30%以上;石井、峪里为非病区。

克汀病 1980 年普查地甲病时查出疑似克汀病患者 15 人,1982 年死亡 2 人。1984 年普查,全县共有患者 15 人,散布于峪里、曹村、石井山区。

二、传染病防治

历史上新安县一直贫穷落后,人民生活水平低下,传染病发病率较高。新中国成立后,随着人民生活的逐步改善,传染病大为减少。有的传染病虽仍有流行,但由于人民政府采取有力措施,大都在短时期内得到控制或根除。

流行性乙型脑炎(简称乙脑) 自 1955 年以来,乙脑常有不同程度的散在发生,发病较高年份为 1957 年(患 47 人,占全县总人口的 17.23/10 万),1963 年(患 39 人,占全县总人口的 12.77/10 万),1970 年(患 89 人,占全县总人口的 23.93/10 万)和 1976 年(患 63 人,占 15.13/10 万)。该病的发病规律是每 6 ~ 7 年一次高峰。

白喉 1953 ~ 1959 年,白喉病均有散在发生,数目极少。1960 年在铁门公社陈村大队高庄村发生暴发性流行,从 9 月 15 日到 10 月 10 日,26 天时间内相继发生白喉 21 例,死亡 4 人。1964 年白喉发病率急剧升高,达 49.51/10 万。1965 年发病率最高,患病 149 例,死亡 10 人。到 1966 年后发病人数逐渐减少。1974 年以后基本消灭。

伤寒、副伤寒 每年都有不同程度的发生与流行。1959 ~ 1960 年、1964 ~ 1965 年曾有暴发性流行。1982 年出现发病高峰,发病率达 56.40/10 万,峪里乡石渠村发病率达 2.26%,是新中国成立以来伤寒和副伤寒流行最严重的村庄。

猩红热 1957 年发病 86 例,1973 年发病 75 例,其余年份都有少数散在性病例。

流行性脑脊髓膜炎(简称流脑) 新中国成立以来每年均有发生。1957、1967、1977 三年出现了全县性的暴发性流行。年发病率依次为 153.04/10 万、235.31/10 万和 75.70/10 万。

麻疹 1966 年以前,每年都有轻重不同程度的流行。1959 年全县发生麻疹 10789 例,发病率 3727.63/10 万,死亡 467 例,病死率 4.3%。1964 年发病 4960 例,死亡 66 例,病死率 1.3%。自 1967 年以后发病率逐年下降,1982 年发病率下降到 6.54/10 万。

脊髓灰质炎(小儿下肢麻痹症) 1966 年年发病率为 12.77/10 万,1978 年发生 21 例,此后基本消灭。

百日咳 1954 年发病 865 例,发病率为 339.14/10 万。1959 年发病达 2834 例,发病率高达 979.16/10 万。1971 年后发病率迅速下降,1975 年后已变为散在性发生。

病毒性肝炎 1953 ~ 1982 年,均有不同程度的散在性发生。1971 年发病 73 人,发病率为 19.31/10 万。1982 年发病 39 人,发病率为 15.56/10 万。

流行性感冒(简称流感) 1957 ~ 1959 年,曾在全县范围内暴发流行。1959 年发病达 22486 人。1970 年和 1971 年又出现局部流行。

疟疾 此疫发病区主要分布在涧河、畛河两岸的城关、磁涧、铁门、石寺、仓头 5 个乡镇,其它乡发病较少。1955 年出现流行高峰,发病 1573 人,发病率达 600.65/10 万,此后逐年下降。1970 年再次出现流行高峰,发病人数达到 3314 人,发病率高达 893.00/10 万。此后又逐年减少,至 1982 年仅有 156 人发病,发病率降至 34.00/10 万,基本达到控制疟疾的标准。

黑热病 1953 ~ 1955 年的 3 年间发病率最高,分别为 135.03/10 万、81.94/10 万和 42.39/10 万;1965 ~ 1971 年的 7 年间,仅有个别病例发生。1974 年仅发生 2 例。

流行性出血热 1981 年首次在新安县发生,来势凶猛,发病快,流行广。3 月份开始发病,6 月份达到高峰,7 月份开始逐渐减少。全县共发生 530 例,发病率 121.01/10 万,其中死亡 6 例,病死率为 1.13%。1982 年发病 209 例,发病率为 47.13/10 万,死亡 2 例,病死率为 0.96%。主要发病地区有城关、磁涧、铁门、南李村 4 个乡镇,其次为五头、正村、石寺、仓头 4 个乡镇,其它地方均有散在发生的少数病人。

新中国成立后对传染病一直贯彻“防重于治”的方针,配合爱国卫生运动,抓好环境卫生、食品卫生,管好水井,改良厕所,消灭蚊、蝇、鼠类,以切断疾病的传染途径。同时,开展预防免疫,有计划地对各类传染病的易感对象进行疫苗接种或注射,先后接种过牛痘、乙脑疫苗,注射过麻疹、白喉、霍乱、伤寒副伤寒疫苗和“百、白、破”三联疫苗,口服脊髓灰质炎糖丸。每至传染病的易感季节,有专职卫生人员深入易感区域,开展卫生宣传教育,有组织地口服或注射预防药品。霍乱、天花、水痘在 50 年代已经消灭,疟疾、黑热病、白喉、猩红热、麻疹、脊髓灰质炎、流行性出血热等传染病都得到了有效的控制。

传染病的治疗,一般散在发生的患者及时收院治疗;对集中暴发的传染病则集中人力物力进行围歼。1950 ~ 1955 年,对黑热病进行普查,1952 年对白喉进行普查,查出的现症病人均予免费治疗。

对疟疾曾作过重点防治工作。1965 年对上年疟疾患者实行休止期根治。1973 年全县曾组织起 657 人的防治疟疾专业队,对疟疾进行全面调查,查出患者 1760 人,正规服药 1683 人,占 96%,使 1 ~ 6 月份疟疾发病率比上年同期下降 52.8%。1975 年对上年有疟疾病史的人登记造册,采取“伯乙八日疗法”,正规服药率 95%,并对 1974 年发病率在 5%以上的自然村进行全民防治。1977 年采取全县划片包干,协作联防,层层承包,落实责任到病人的方法,把好服药关和村民来往关,使疟疾发病率进一步降低。1980 年,县举办防治疟疾短训班,组织防治疟疾专业队伍,成立了 12 个疟疾镜检站。经过普查普治,达到了基本控制疟疾的标准。

对恶性暴发的流行性传染病,如乙脑、流脑、伤寒、副伤寒等,在暴发期县组织专门防治组织,集中人力、物力对疫区包围治疗,设临时医院,实行隔离治疗,24 小时应诊。在疫区周围设岗放哨,插标记,禁止探亲访友,防止疾病蔓延。

出血热,为新安县新发病。1981 年发现后,证实褐家鼠为轻型出血热病毒的主要宿主和传染源,经过大面积捕鼠和药物治疗,使发病率逐年下降。

第三节 卫生保健

一、爱国卫生运动

1952 年,始建新安县爱国卫生运动委员会,由历届政府主要领导人兼任主任委员,领导和发动全县广大人民,开展突击与经常相结合的爱国卫生运动。

1952 年,发动群众开展以“防御细菌战”为目的的爱国卫生运动,消灭蚊、蝇、老鼠、臭虫、跳蚤,搞好环境清洁卫生。

1957 年,根据《全国农业发展纲要(草案)》的规定,开展除“四害”(苍蝇、蚊产、老鼠、麻雀)、讲卫生运动,进行“两管”(管水、管粪)、“五改”(改良水井、厕所、棚圈,炉灶、环境),对各种传染病进行普查普治。

1958 年,大张旗鼓地开展除“四害”运动,各级召开“向四害进军誓师大会”,县委、县政府发出动员令,号召全党全民动员起来,消灭“四害”。

1964 年,爱国卫生运动以城镇为重点,贯彻中央卫生部,商业部颁发的饮食卫生“五四制”和县政府颁发的《饮食行业卫生管理规则》。县城铺设了地下水道,街道路面进行了全面整修。

1965 年,全县改良水井 284 眼,做到井有台,有盖,有排水沟,有专人管理,有公用水桶。同时,改良厕所 10840 个,并推广“回”字形猪圈。

1981 年,大力开展灭鼠活动,全县有 60931 户投药(敌鼠钠盐拌毒饵)27325 公斤,灭鼠 38 万余只。同时,城关镇机关开展周末卫生日活动和月末卫生大检查制度,机关干部带头上街打扫卫生。

1982 年,在开展“五讲四美”全民文明礼貌月活动中,综合治理了城镇脏、乱、差现象。全县清理垃圾 5.7 万立方米,粉刷墙壁 7 万平方米,油漆门窗 7800 平方米。同时组织机关、学校,城镇居民植树种花,建花坛,设花盆,美化环境。

1983—1984 年间,“全民文明礼貌月”活动更加广泛深入。机关、学校、厂矿、商店、家庭制订爱国卫生公约,建立卫生责任制,整修街道,粉刷墙壁,清除垃圾,拆除违章建筑。全县共计灭鼠 80 余万只,出现一批文明卫生先进单位和“卫生之家”。

各级爱国卫生运动委员会,每逢“五一”“七一”“十一”“元旦”“春节”等重大节日期间,发动群众清除垃圾粪便,疏通污水道,填平路面,打扫房屋院落,搞好环境卫生。

二、食品卫生

食物中毒事件,历年时有发生。据 1974~1982 年统计,全县因食品不卫生而引起的中毒事件有 18 起,600 余人。

为了保障人民饮食安全,县卫生防疫站严格执行国家制定的各种食品卫生标准、法规和制度,加强对各类食品的管理;同时建立一支监督检验技术队伍,实行食品卫生监督制度。定期对食品行业人员进行健康检查,经常对食品进行卫生标准检验,发现腐败、变质食品,及时进行处理。夏、秋季节,多次对冰糕、醋、酱油等食品定期或不定期抽样送样检查,促使其达到国家卫生标准。1979 年以后,认真贯彻了国务院颁发的《中华人民共和国食品卫生管理制度》,饮食、食品行业必须按规定领取食品卫生许可证后,方许继续生产和营业。1982 年,县城有 5 家个体冰糕厂擅自开业,生产销售不合格冰糕,被处以罚款,并勒令停业整顿。

1980 年,县卫生防疫站对县城生产、经销食品、副食品的单位采样检验,包括饮食类、肉及肉制品类,调味品类、豆制品及腌酱菜、乳及乳制品类、酒类,评定合格数,计算合格率,并提出改进意见和存放办法。

1980年~1982年食品卫生检测情况表

|

年度 |

饮食类 |

肉制品类 |

调味品类 |

乳制品类 |

酒类 |

糖果糕点类 |

粮油类 |

合计 |

||||||||||||||||

|

样品数(种) |

合格数(种) |

合格率(%) |

样品数(种) |

合格数(种) |

合格率(%) |

样品数(种) |

合格数(种) |

合格率(%) |

样品数(种) |

合格数(种) |

合格率(%) |

样品数(种) |

合格数(种) |

合格率(%) |

样品数(种) |

合格数(种) |

合格率(%) |

样品数(种) |

合格数(种) |

合格率(%) |

样品数(种) |

合格数(种) |

合格率(%) |

|

|

1980 |

42 |

21 |

50 |

4 |

2 |

50 |

3 |

1 |

33.3 |

3 |

1 |

33.3 |

52 |

27 |

51.9 |

|||||||||

|

1981 |

53 |

31 |

58.5 |

2 |

1 |

50 |

2 |

25 |

11 |

44.4 |

82 |

43 |

52.7 |

|||||||||||

|

1982 |

75 |

54 |

72 |

12 |

8 |

66.7 |

3 |

2 |

66.7 |

8 |

3 |

37.5 |

1 |

3 |

1 |

33.3 |

102 |

68 |

66.7 |

|||||

三、劳动保护和职工保健

人民政府采取了一系列劳动保护措施,以保障劳动人民的身心健康。

新中国成立以后,县人民政府即大力开展禁烟禁毒和收缴毒品、烟具运动,使这一长期危害人们身心健康的恶习得到禁绝。历年来,在较大的水利、工矿建设工地,均设有安全保护和医疗卫生人员,以确保劳动者的安全和健康。各厂矿企业内部,均设有卫生所或职工医院。农忙季节和疾病多发季节,县乡医疗部门即组织医疗队深入农村、田间,进行防病治病,巡回医疗,及时扑灭疫情,进行劳动安全、卫生、防疫教育。酷暑季节,厂矿企业制定防暑降温措施,发放防暑药品,防止职工中暑。

1963~1964 年间,卫生防疫站对郁山煤矿工人进行矽肺检查和治疗。并协同农业技术推广站印发有关农药知识和使用操作规程,有效地减少了农药中毒现象。

1981 年和 1984 年,分别对全县小煤窑和瓷厂进行矽肺检查治疗,并对乡镇企业职工建立了卫生档案,对县水泥厂、化肥厂、瓷厂、洛阳水泥厂等单位的生产性噪音进行了测定和有害粉尘密度鉴定,对超过国家限定标准的单位,令其限期改进。

1953 年,成立新安县公费医疗预防实施管理委员会,规定了公费医疗的范围,对享受公疗人员发给公费医疗证,凭证到指定的医院,门诊部就医,其经费由县财政拨付。1983 年 8 月,经县人民政府批准,成立县直公费医疗门诊部,设中、西医内科和心电图、超声波、化验等科室。全县享受公费医疗的有县、乡(镇)党政机关,工、青、妇群众团体,检察院、法院、文化、教育、卫生、农业、林业、水利等系统的国家工作人员和荣退军人等。医疗单位定期或不定期对干部身体健康进行检查。同时,组织离、退休老干部参加气功、太极拳、体操等体育健身活动。县人民医院设有老干部病房,方便老干部就医。

四、妇幼保健

1977 年,建立县妇幼保健站,负责全县妇幼保健工作。在此之前,妇幼保健工作由县医院和县防疫站兼管。

1950 年,开始新法接生员培训工作,先后培训农村新法接生员千余名,普遍推广新法接生。1962 年,全县先后建立接生站、接生组,配备接生器材和消毒药品。1976 年,新法接生率已达 97.8%。1979 年,县妇幼保健站对县直幼儿园儿童和铁门、城关、磁涧、五头、正村 5 个公社的 7~12 岁的儿童进行健康普查,并给予驱蛔治疗。1982 年,县卫校举办儿童保健学习班,培训儿童保育专职人员,学习儿科基本知识和临床诊疗技术。1981 年和 1984 年“六一”儿童节前后,对儿童营养性贫血和佝偻病进行普查普治,并在独生子女中开展选拔“优、健、美”儿童的活动。

1961~1984 年间,先后 6 次对全县妇女病进行普查,对查出妇女闭经、子宫脱垂、痔、尿漏、宫颈癌诸病患者进行及时治疗,大部分恢复健康或转轻。1979 年,对农村、厂矿、企事业单位的劳动妇女,建立经期、孕期、哺乳期、产期、更年期等特殊生理时期的劳动保护制度,减少了早产、难产和妇女病的发生。

第四节 医药

一、中药

(一)资源:新安县山多、沟多、岭多,地形复杂,气候温暖,光照充足,适宜多种药材的生长和种植,药材资源丰富。《山海经》载:“青要之山,……有草焉,其状如兰而方茎黄华赤实,其本如蒿本,名曰荀草,服之美人色。”民国《新安县志》载:“云顶山,其南麓为龙涧,宋时有蟾蜍,背生芝草。”“荆紫山,其阳有野牡丹,单瓣;多韭,繁殖如种,味胜园圃;有黄精、山药,服之延年。”“莲花寨山,多山药、多韭。”“放马坳东南迤十里曰黄龙圪塔,是产防风,为药中上品。”乾隆《新安县志·物产》“药之属”下列有:艾、山药、百合、苍术、柴胡、茵陈、薄荷、黄芩、防风、连壳、地黄、草乌、荆芥、蝉蜕、皂角、木瓜、香附、白头翁、天花粉、地锦草、地骨皮、何首乌、山菊花、益母草、金银花、苍耳子、枸杞子、郁李仁、天门冬等。据近年普查资料,本县野生中药材已查明 226 种,家种药材 20 多种。详见表。

新安县野生中药材资源一览表

|

类别 |

品名 |

估计藏量(公斤) |

品名 |

估计藏量(公斤) |

|

根茎类 |

何首乌(根茎) |

5000 |

白芷(根) |

100 |

|

商陆(根块) |

2000 |

前胡(根) |

500 |

|

|

牛夕(根) |

500 |

藁本(根茎) |

300 |

|

|

银胡(根) |

500 |

防风(根) |

5000 |

|

|

威灵仙(根) |

2000 |

柴胡(根) |

1000 |

|

|

铁丝灵仙(根) |

2000 |

龙丹草(根) |

200 |

|

|

草乌(根块) |

3000 |

白前(根茎) |

2000 |

|

|

白头翁(根) |

2000 |

白薇(根) |

500 |

|

|

升麻(根) |

500 |

芦根(根茎) |

300 |

|

|

北山豆根 |

500 |

血参(根) |

5000 |

|

|

山元胡(根块) |

1000 |

元参(根) |

200 |

|

|

地榆(根) |

1000 |

茜草(根) |

1000 |

|

|

苦参(根) |

1000 |

续断(根) |

1000 |

|

|

葛根 |

20000 |

天花粉(根) |

8000 |

|

|

远志(根皮) |

1000 |

桔梗(根) |

500 |

|

|

山独活(根) |

300 |

沙参(根) |

500 |

|

|

紫菀(根) |

300 |

热参(根) |

20000 |

|

|

漏芦(根) |

1000 |

土贝母(鳞茎) |

300 |

|

|

香附(根块) |

2000 |

墓头茴(根、全草) |

2000 |

|

|

南星(块茎) |

3000 |

苇根 |

5000 |

|

|

半夏(块茎) |

500 |

麦冬(根块) |

200 |

|

|

白附子(块茎) |

2000 |

五加皮(根皮) |

300 |

|

|

黄精(根) |

1000 |

南五加(根皮) |

10000 |

|

|

玉竹(根) |

1000 |

地骨皮(根皮) |

1000 |

|

|

七叶一支花(块茎) |

500 |

青木香(根) |

300 |

|

|

土茯苓(块茎) |

1000 |

红药子(根、块茎) |

1000 |

|

|

天门冬(块茎) |

2000 |

白药子(块根) |

500 |

|

|

百布(根) |

100 |

狼毒(根) |

5000 |

|

|

贯众(块根) |

3000 |

四叶参(根) |

200 |

|

|

穿山龙(根茎) |

5000 |

萱草根(根、块茎) |

1000 |

|

|

山药(根茎) |

500 |

百合(肉质鳞片) |

500 |

|

|

天麻(根茎) |

50 |

心叶百合(肉质鳞片) |

300 |

|

|

山慈菇(假球茎) |

500 |

射干(根茎) |

1000 |

|

|

白茅根 |

3000 |

苍术(根) |

5000 |

|

|

薤白(鳞茎) |

100 |

狗脊(块根) |

1000 |

|

|

毛黄连(根) |

10 |

|||

|

果籽类 |

牙皂(果实) |

200 |

芋肉(果实) |

1000 |

|

吴芋籽 |

300 |

柿蒂(果实蒂) |

100 |

|

|

乌梅(果实) |

1000 |

柿霜(果实霜) |

20 |

|

|

槐角(果实) |

3000 |

小枣仁(果仁) |

30000 |

|

|

柏麦 |

5000 |

单凤眼(果仁) |

500 |

|

|

楮实籽 |

50 |

石榴皮(果皮) |

50 |

|

|

木瓜(果实) |

100 |

香元(果实) |

2620 |

|

|

东楂(果实) |

2000 |

地肤子(果实) |

500 |

|

|

南山楂(果实) |

20000 |

王不留(种子) |

300 |

|

|

桃仁 |

500 |

五味子(果实) |

3000 |

|

|

杏仁 |

500 |

郁李仁(核仁) |

20 |

|

|

桑椹子(果实) |

100 |

沙苑子(种子) |

10 |

|

|

花川(种壳) |

1000 |

菟丝子 |

1000 |

|

|

枸杞子(果实) |

50 |

瓜萎籽 |

200 |

|

|

白蒺藜(果实) |

1000 |

猕猴桃 |

||

|

牛蒡子 |

500 |

陈皮 |

||

|

火麻仁 |

1000 |

梭罗(籽) |

||

|

急性子 |

20 |

白果(种仁) |

||

|

水红花子 |

10 |

女贞子(籽) |

50 |

|

|

连翘(果实) |

10000 |

马蔸铃(果实) |

200 |

|

|

连翘子 |

2000 |

全瓜萎(果实) |

300 |

|

|

蛇床子 |

200 |

丝瓜络 |

5 |

|

|

茺玉子 |

20 |

停力子(籽) |

||

|

莱菔子 |

100 |

鹤虱(果实) |

500 |

|

|

冬瓜子 |

20 |

车前子(籽) |

200 |

|

|

冬瓜皮 |

苍耳子(籽) |

1000 |

||

|

西茴(籽) |

50 |

|||

|

全草类 |

马鞭草 |

300 |

龙葵 |

500 |

|

败酱草 |

500 |

旱连草 |

200 |

|

|

佩兰 |

2000 |

瓦松 |

1000 |

|

|

豨莶科 |

5000 |

地锦草 |

300 |

|

|

小蓟 |

5000 |

马齿苋(地上部分) |

1000 |

|

|

大蓟 |

1000 |

景天三七 |

2000 |

|

|

公英 |

3000 |

筋骨草 |

1000 |

|

|

青蒿 |

3000 |

蛇莓 |

2000 |

|

|

茵陈蒿 |

5000 |

罗布麻 |

500 |

|

|

刘寄奴 |

1000 |

徐长卿 |

500 |

|

|

谷精草 |

500 |

藜芦 |

1000 |

|

|

萹蓄 |

3000 |

益母草 |

5000 |

|

|

瞿麦 |

1000 |

石苇 |

500 |

|

|

车前草 |

5000 |

淫阳藿 |

5000 |

|

|

卷柏 |

50 |

地丁 |

2000 |

|

|

鸭草 |

200 |

大力草 |

200 |

|

|

翻白草 |

2000 |

透骨草 |

500 |

|

|

荆芥 |

300 |

覆盆草 |

500 |

|

|

泽兰 |

200 |

金线草 |

200 |

|

|

薄荷 |

2000 |

藿香 |

300 |

|

|

花叶类 |

夏枯草(穗) |

100 |

槐花 |

1000 |

|

满山红(花) |

3000 |

槐米(花蕾) |

2000 |

|

|

葛花 |

500 |

洋金花 |

20 |

|

|

旋复花 |

1000 |

二花 |

100 |

|

|

侧柏叶 |

5000 |

冬花(花蕾) |

500 |

|

|

桑叶 |

1000 |

野菊花 |

1000 |

|

|

艾叶 |

2000 |

芫花 |

||

|

树皮类 |

白藓皮(根皮) |

200 |

椿树皮(根皮) |

1000 |

|

桑白皮(根皮) |

500 |

秦皮(树皮) |

2000 |

|

|

紫荆皮(根皮) |

300 |

木槿皮(茎皮) |

500 |

|

|

杜仲(树皮) |

300 |

黄柏(树皮) |

1000 |

|

|

合欢皮(树皮) |

1000 |

苦楝皮(树皮) |

1000 |

|

|

藤枝类 |

桑寄生(叶、茎、枝) |

20 |

夜交藤(茎) |

500 |

|

皂刺 |

2000 |

天仙藤 |

200 |

|

|

桑枝 |

1000 |

苦丁香 |

5 |

|

|

络石藤 |

1000 |

绣球藤 |

2000 |

|

|

忍冬藤 |

1000 |

青风藤 |

200 |

|

|

白毛藤 |

300 |

爬山虎(藤茎) |

||

|

菌类 |

五倍子 |

100 |

马勃子(实体) |

100 |

|

菌灵芝(菌) |

5 |

|||

|

动物类 |

全虫(全蝎) |

200 |

羊胆汁 |

150 |

|

蝉蜕 |

200 |

豹骨 |

||

|

斑蝥(全虫) |

10 |

上甲 |

||

|

蜂蜜 |

1000 |

鸡内金 |

||

|

蜂房(野蜂巢) |

10 |

龙衣(皮膜) |

||

|

蜂蜡(蜜蜂巢) |

20 |

牛黄(牛胆结石) |

||

|

土元(全虫) |

20 |

虻虫(全虫) |

||

|

五灵芝(动物粪便) |

100 |

地龙(全虫) |

||

|

螃蟹(全体) |

300 |

蚕沙(蚕粪便) |

||

|

牛胆汁 |

150 |

夜明沙(蝙蝠粪便) |

||

|

元寸(动物香囊) |

||||

|

矿物类 |

土龙骨(块) |

300 |

硫黄(矿石) |

另有家种植物药材白芍、板蓝根、大青叶、生地、党参、牡丹、菊花、二丑、全紫苏、苏叶、苏籽、黑芝麻、云合籽、薏米、红花、川芎、杜仲、芋肉等 20 多种。

全县中药材资源遍布各地,其中曹村、石井、峪里 3 乡最多,约占总量的 66.5%。

新安县中药材资源分布情况表

| 乡镇 | 药材品种 | 估计藏量(公斤) | 主产药材 |

|---|---|---|---|

| 曹村 | 231 | 100000 | 山楂、连翘、全虫、热参、血参、柏麦 |

| 石井 | 227 | 80000 | 山楂、连翘、小枣、热参、益母草、柏麦 |

| 峪里 | 182 | 50000 | 山楂、连翘、防风、葛根、全虫 |

| 西沃 | 121 | 15000 | 小枣、防风、槐米 |

| 仓头 | 39 | 5000 | 全虫、芫花、火麻仁 |

| 北冶 | 39 | 5000 | 小枣、柏麦、全虫 |

| 石寺 | 31 | 5000 | 小枣、槐米 |

| 铁门 | 131 | 15000 | 小枣、艾叶、柏麦、山楂 |

| 南李村 | 84 | 15000 | 小枣、天花粉、首乌、山楂 |

| 城关 | 109 | 20000 | 小枣、天花粉、首乌、防风 |

| 磁涧 | 76 | 15000 | 小枣、地丁、防风 |

| 五头 | 71 | 10000 | 小枣、槐米、防风、桃仁 |

| 正村 | 87 | 10000 | 地丁、天花粉、防风、皂刺 |

(二)生产与收购

新安县中药材资源种类虽多,但由于分布面广,不易采挖,所以药农甚少,产量有限。根据历年统计,野生药材的产量年平均不过 100 吨。且多数又系冷背药材,常用的只有 20 来种,年产量万斤以上的仅有枣核、柏麦、防风、首乌、天花粉、连翘、血参等少量品种。紧缺药材全虫年产量最高不过 100 公斤,豹骨产量更微。能自给的药材仅有防风、天花粉,首乌、枣仁、菌陈等,多数属半自给品种。能外调的商品药材,仅有枣仁、柏麦、连翘、防风等几种。1961~1970 年间,县医药公司从外地引种薏米、红花、川芎、生地、牡丹、白芍等药种,组织群众种植。1970 年全县共收购药材 93 吨。1971~1974 年间,又组织群众种植血参、杜仲、芋肉、山楂树等。1974 年共收购药材 137 吨多,为全县药材产量最高的一年。此后药材种植面积缩小,产量下降,但还巩固发展了血参、白芍、生地、丹皮、黑芝麻、枸杞、山药等几个常用品种的生产。

据统计:1960~1982 年,共收购中药材 1431.639 吨,年平均收购 65 吨。所收购药材除部分在新安县加工销售外,大部分上调洛阳地区医药公司。

二、西药

西药于 1919 年传入新安县。当时有瑞典传教士卞桂英、康若兰来新安传教,带来有微量西药品,如红汞、碘酒、阿斯匹林等。此后,个别中药店兼营少量西药。新中国成立初期,县城内有 10 家药店兼营中、西药品,铁门、北冶各有 1 个西药店。后来,随着西医诊疗事业的发展,西药才逐渐普及。据 1982 年统计资料,本县流通的针、粉、片、酊等类西药品计有上千种,基本满足全县西医诊疗防事业的需要。

三、制药

医药公司设药材加工厂 1 座,地址在县城北关窑场村沙糖沟路南。厂内设有切片机、干燥机、电动吸引器、中药丸药器、灯检箱、离子交换器等设备。除对中药材进行一般加工外,1971 年以后曾生产四消丸、藿香正气丸、六味地黄丸、四神丸和杞菊地黄丸等中成药。还生产过 5%和 10%葡萄糖盐水、生理盐水、注射用水等针剂药。由于技术不过关,1978 年以后,仅从事饮片加工、磨枣仁、制作神曲、麦芽等业务。

四、医药管理

1978 年,成立新安县药品检验所,设药师、检验士、医士等人员,置电冰箱、分光光度计、自动视光仪、马堂炉、干燥箱、片剂崩解仪等仪器,负责市场药品质量的检验。1979 年建立县、社、大队三级药品质量管理网,医药公司、供销社各经营药品的单位,配一个药品质量监督员,负责把好药品进、销、存各项环节的质量关;各卫生医疗单位配 2 名至 3 名质量监督员;大队卫生室有一名医生兼管。医药批发部门,实行按类分库管理,零售部门和医院药房,实行按类分柜管理。特别注意药品有效期和失效期,确保群众用药安全。1982 年,国家规定淘汰的 127 种药品公布后,对疗效差、副作用大的药品,医药部门停止出售,医疗部门停止使用。

医药部门配合市场管理和公安部门,加强医药市场管理,不准无证行医,对贩卖伪劣药品者,没收药品,给予处罚。1979~1982 年,没收、销毁伪劣药品 20 种、454 公斤。

卫生医疗部门认真贯彻执行国家颁发的《麻醉药品管理条例》,凡批准使用麻醉药品的医疗单位,都严加要求,建立购买登记卡,严格执行“五专”(专人负责,专柜加锁,专用处方,专用帐,专册登记)制度。对晚期癌症病人采用“专用卡”。按照管理条例,对医药经营单位允许经营的含毒药品,限制性剧毒药品,每年进行 1~2 次大检查。

第五节 机构沿革

一、卫生行政机构

1951 年,县人民委员会成立卫生科,主持全县医药卫生工作。1959 年成立文卫部,下设卫生科。1962 年,卫生科增设会计兼管公费医疗审批。1964 年设计划生育专干。1966 年设药政管理专干,负责药价监督。1967 年 4 月,卫生科合并于县生产指挥部文卫组,1968 年 2 月,归属县革命委员会后勤组。1971 年 7 月,县革命委员会始设卫生局,统管医药、卫生、计划生育等项工作。1980 年 3 月,县人民政府成立,卫生局归属县人民政府。

二、医药经营机构

1954 年成立药材公司,只搞中药批发,供应医疗单位,后易名为中药批发部。1957 年复称药材公司,1958 年改称药材批发部。

西药流通始于 1954 年,当时由县百货公司文具柜代售少量西药。1955 年,县供销社建立医药门市部,专营话药。

1959 年,成立中西药经理部,隶商业局。1960 年易名医药公司,1963 年改隶卫生科,1964 年复隶商业局。“文化大革命”中曾改称医药管理组,隶县百货站。1979 年始恢复医药公司名称。

医药公司现辖中、西药批发部 5 个,县城 3 个,正村、仓头各 1 个;药材收购部 1 个,设在县城;药材加工厂 1 个,设在县城北关窑场。另有曹村、石寺、五头、峪里、石井、西沃、北冶、铁门、磁涧等 9 个乡(镇)供销社也设有医药批发部,曹村、北冶供销社还设有医药零售部,各乡供销社收购门市部也代购中药材。