第四章 地质

第一节 构造

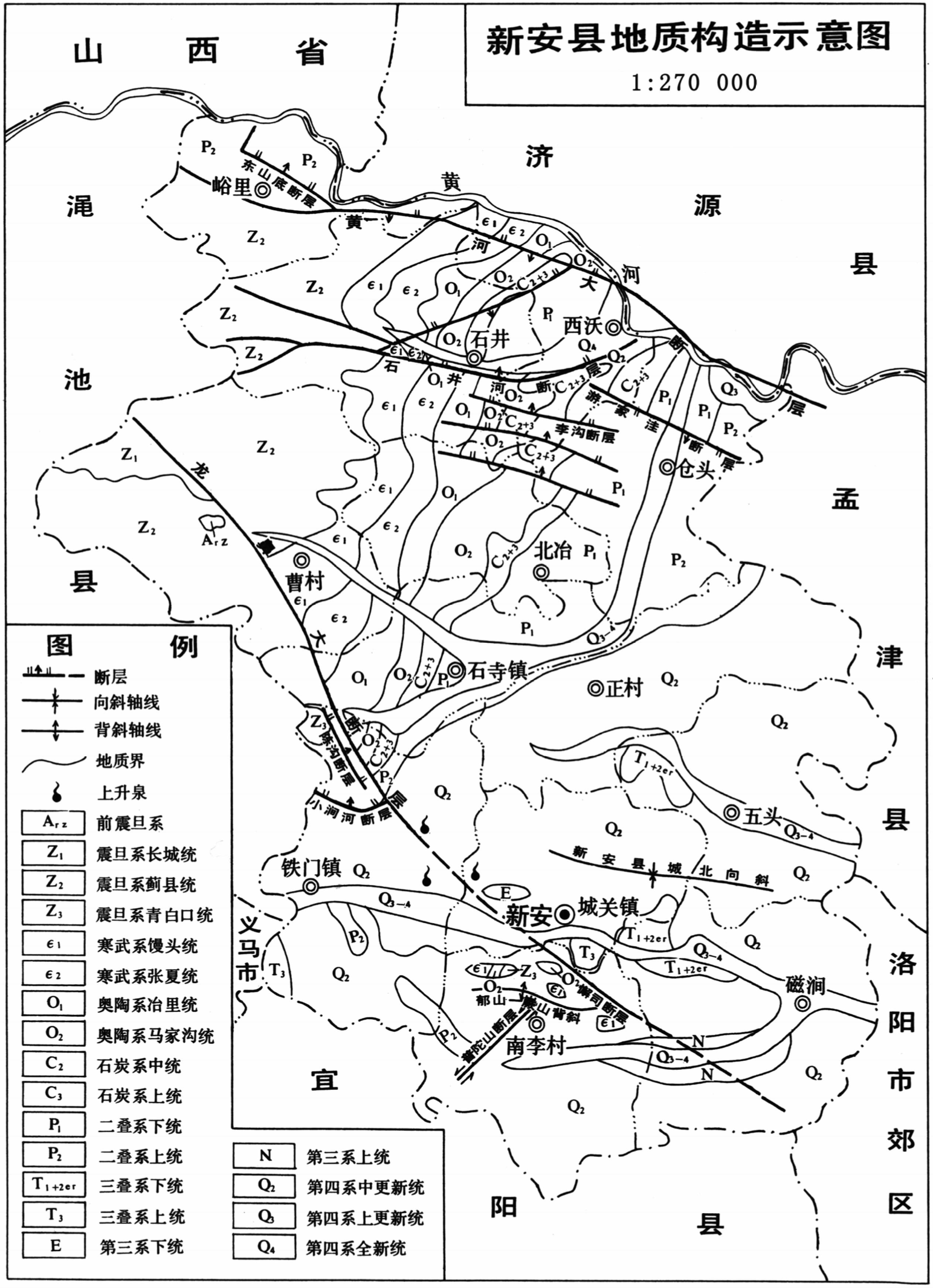

新安地处华北陆台之南缘,秦岭地盾之东北,淮阳地盾之北,山西地台及渤海凹陷之南,河南地台之西,垣曲穹窿之南端。大部分岩层走向为北东 25~50°,倾角除构造边缘外均在 5~15°。未见有明显的褶皱。断层以阶梯式断层为主,多形成两组走向:一组为南东 50~60°,一组为北西 30°。兹分述如下:

一、褶皱

(一)新渑倾伏背斜(象鼻构造)为新安、渑池间倾伏背斜之一侧,其轴部走向为南东北西 40°,从铁门北至城崖地,长约 25 公里。背斜的轴部被龙鼻大断层所破坏。在背斜的东南翼,岩层向南西 30° 方向倾斜,倾角 32~35°。

(二)新安县城北向斜其向斜轴大致成东西走向,中间为黄土覆盖。在向斜北翼,岩层向南东方向倾斜;而在向斜南翼(东关铁路线一带),岩层向北东方向倾斜。

(三)郁山—嶡山背斜其轴向为北 70°,西为一不对称的倾伏背斜,西南翼岩层倾角为 25°,东北翼岩层倾角为 45°。

二、断层

(一)石井河断层其走向近于东西,倾向近北,倾角 80°,西起山窝附近,东与黄河大断层相接,延长线长达 22 公里。为东西向大断层之一。

(二)黄河大断层其走向沿黄河流向展布,为南仰北俯的正断层。

(三)李沟断层其走向在李村桥至许村为北北西,由许村至杨树洼为东西,杨树洼以东为北东,往东延长 15 公里。为东西向大断层之二。

(四)游家洼断层为北西西向正断层,北西端始于山头岭以西,经游家洼向东南方向延长 20 余公里。

(五)龙鼻大断层走向为南东北西,与新渑倾伏背斜同,使该背斜轴部受破坏。断层线延长 24 公里左右。

(六)陈沟断层断层线在方山以东,云顶山以西,南圪塔以东,距方山约 5 公里。

(七)北涧河断层沿陈沟断层两侧之南圪塔、庙头、蔡庄一线,其西翼地层在庙头以北弯曲成一个倾没单斜层;东翼岩层向东倾斜 80° 左右,走向线北北东;西翼为渑池单斜层,走向线北西西,倾向南西,倾角 20~30°。

(八)东山底断层位于新安县西北岱嵋寨北面,经峪里、东山底、齐家、庄上、槐树岭一线,为一正断层。走向东西,北盘下降,南盘上升,估计落差 1500 米以上。

(九)懈司断层位于懈司沟东北部,为一北西南东走向的正断层,南西盘下降,北东盘上升。

(十)普陀山断层位于普陀山—仙桃沟,走向北东 75°,为平推断层,平移 1800 米。

第二节 地层

新安西北部群山绵亘,其余丘陵地区沟壑纵横,地层出露甚为完整。兹依其形成年代分述之。

一、元古界(Pt)

(一)前震旦系(Arz)

出露于岱嵋寨西南部的四龙庙、赵坡头、牛心坡一带。岩性为玄武岩。底部为紫灰色、灰绿色火成岩,裂隙中被橄榄石、绿连石、碧玉、玛瑙等矿物充填,有杏仁状结构,节理发育;中部、底部含铁质,呈肝红色,为海底火成岩喷发产物。与上覆震旦系呈不整合接触,总厚度 900 米左右。

(二)震旦系(Z)

1.长城统(Z1c):出露于荆紫山及方山、懈司等地。底部为砂砾岩,石英颗粒呈白色,被硅质胶结,岩性坚硬;上部为厚层石英砂岩,呈白色或紫红色,有的呈条带状,交错层发育。岩性致密坚硬,耐风化,多形成高山或悬崖绝壁。总厚度 370 米左右。

2.蓟县统(Z2j):出露于岱嵋寨、牛心坡、银西岭一带,又分为云梦山组(Z2y)、白草坪组(Z2b)、北大尖组(Z2bd)3 个组。其底部含赤铁矿(宣龙式),厚度一般 2~6 米。底板为杂色页岩,顶板为砾岩,再上为白色、淡红色石英砂岩,间夹细砂岩与砂质页岩。各组间呈整合接触,与下伏长城统为不整合接触。总厚度 429—951 米。 3.青白口统(Z3q):出露于龙鼻断层以西,穆兰山一带。底部以紫红色、灰绿色等杂质页岩为主,易碎成薄片状;上部为灰白色石英砂岩。厚度约 1200 米。

二、古生界(PZ)

(一)寒武系(Ꞓ)

出露于荆紫山、方山、曹村及岱嵋寨等地。为紫红色页岩和厚层鲕状灰岩,含三叶虫化石。与下伏震旦系呈假整合接触,总厚度约 300 米左右。其中馒头统(Ꞓ1)厚度约 120 米;张夏统(Ꞓ2)厚度约 150 米。在岱嵋寨地区,底部有一层不稳定的含碱砂砾岩、砂页岩及泥灰岩,统称辛集组,厚度 29~54 米;往上为较稳定的白云质灰岩和典型的地台型浅海相夹薄层碎屑沉积建造。各层间均呈整合接触。

(二)奥陶系(O)

其分布与寒武系地层分布相同,县西北部之山神庙、邱沟、石板河、黄河边及县南上河一带,均有出露。往往构成丘陵地貌,经断层切割后常形成陡峻的悬崖。其地层与寒武系地层呈连续沉积或整合接触。可分为两个统:

1.冶里统(O1):为灰白色、浅灰色、灰色的细粒,致密坚硬结晶之白云质灰岩。断口呈贝壳状,击破后有臭味。其外表为深灰色,并有格子状花纹,菱形节理发育。厚度约 180 米。

2.马家沟统(O2):由深灰色或青灰色厚层状石灰岩组成,岩性致密坚硬,质片性脆。局部夹有较多的方解石细脉,并含有珠角石化石。厚度约 80 米左右。

奥陶纪末期,因受加里东造山运动影响,致使华北地层上升为陆,故缺上奥陶系、志留系、泥盆系及下石炭系地层;中奥陶系亦有严重风化剥蚀现象,其出露厚度也由北(岱嵋寨地区)往南逐渐变薄,总厚度 438~61 米。

(三)石炭系中、上统(C2+3)

是由中奥陶系以来长期间断后的第一个沉积岩层,与中奥陶系呈平行不整合接触。主要分布于狂口一一孤灯一带。其底部为杂色铁铝质页岩夹透镜状赤铁矿(山西式),其上为铝土矿层;下部为黄褐色厚层状粗砂岩或砾岩夹炭质页岩和铝土质页岩;中部为灰黑色厚层状燧石结核灰岩,其中夹 3~4 层煤线,该层富含蜻蜓科、腕足科、珊瑚类化石;上部为炭质页岩、砂质页岩夹 1—2 层致密灰岩和薄煤。以上岩石特征,反映了海陆交替的沉积环境,即浅海—滨海—湖泊沼泽相沉积。总厚度 45~140 米(北厚南薄)。县内出露部分可分为两层:

1.黄铁矿及铝土矿层:分布于石寺—狂口一带及县南郁山、上河等地,由下而上又分为五层:X1—X2 为黄铁矿层,一般厚度 1~1.5 米左右;X3—X5,为铝土矿层,厚度 1.82~20.71 米。

2.煤系地层:分布区同上,直接覆盖于黄铁矿及铝土矿层之上,呈连续沉积,厚度 30~70 米。

(四)二叠系(P)

为华北主要含煤地层,主要分布于畛河两岸及竹园、狂口南部山岭,县南郁山、懈司等地也有出露。岩性主要由砂岩及砂质页岩所组成,为一套滨海—湖泊沼泽相的碎屑沉积建造,与下伏上石炭统呈整合接触。可分为上下 2 统、4 组,其中主要有:

1.下统山西组(P1S):其下部为灰黑色矽质页岩、细砂岩(大煤)及主要煤层组成。在狂口一带,该层底部为灰白色厚层中粒砂岩,富含绢云母及铁质结核,并有交错层,风化后呈球状剥落。中部为浅灰色或灰白色厚层中粗粒砂岩及薄层细砂岩与砂质页岩,内夹薄煤 2~3 层。上部为灰色、灰绿色砂质页岩及细砂岩构成。全层厚约 100 米左右,含大小羽羊齿及矽木等植物化石。

2.上统石盒子组(P2S):下起紫色页岩层,上止于马头山砂岩,均由砂岩及砂质页岩所构成。含植物化石,可分为下、中、上 3 段:下段底部以紫红色页岩为主,间夹黄褐色砂质页岩,上覆黄褐色、灰黄色砂质页岩或中粗粒砂岩,含煤 2 层;中段底部为中粒含长石砂岩,泥质或硅质胶结,间夹灰绿色砂质页岩及小砾石;中为黄褐色细至中粗砂岩与黄褐色砂质页岩 3 层,间含黄色不具层理的粘土层,含煤 2~5 层;上段为灰白色厚层中粗粒石英砂岩,底为砾石层,面上有铁质斑点。全部为硅质胶结,质地坚硬,耐风化,多形成陡崖绝壁。总厚度 500 米左右。

三、中生界(Mz)

(一)三叠系(T)

分布于畛河东南部的范家沟、金斗山、上郭峪、石板沟、包沟、小龙庙及县南、县西南之铁塔山、铁门南和东南等地。为一套陆相河湖沼泽碎屑沉积建造,与二叠系上统呈假整合或整合接触。主要为上三叠统延长群(T3),局部偶见下三叠统二马营群(T1+2)出露。其岩性坚硬,不易风化,往往形成较高的山岭。出露厚度约 400 米左右。

(二)侏罗系(J)

仅县境南部有零星出露。

四、新生界(Kz)

(一)第三系(R)

1.下第三系(E):境内极少出露,仅在磁涧以南有发现,分布零星,出露不全,情况不明。

2.上第三系(N):在县北的宋村、古村、孔沟、安里、柴家沟、外郎庄,县东磁涧至新安以南地区及陇海线北侧,金水河南岸一带,均有零星出露。为一套陆相河流—湖盆沉积,由橙黄—浅红色砂砾岩、泥砂质页岩、泥质灰岩等组成(俗称“红层”)。厚度 12~83 米。

(二)第四系(Q)

主要为浅红色、淡褐色及淡黄色之黄土、红土,广泛分布于各山顶、山坡及河谷两侧,在山坡者常成为黄土柱或黄土壁,内夹有礓结石及蜗牛壳等,为耕种层。可分为 3 个统:

1.中更新统(Q2):主要分布于县东部,与下伏地层呈角度不整合接触。其底部为松散的砾石层,经坡积、洪积和冲积成田,厚度 4~60 米。

2.上更新统(Q3):主要分布于涧、畛河两岸,组成河流 Ⅱ 级阶地,与下伏地层呈角度不整合接触。在黄河南岸,则组成 Ⅲ 级阶地,并与下伏中更新统呈整合接触。厚度 5~45 米。

3.全新统(Q4):分布于各大河流两岸的 I 级阶地及河漫滩,为冲积成因。厚度 3~10 米。