第六章 地貌

第一节 地形

新安地处豫西浅山丘陵区,境内地形复杂,山地、丘陵、河谷川地等各类地形齐全。地势自西北向东南、自西向东逐渐降低。各类地形及其分布如下:

一、山地 境内自北向南有荆紫山、青要山、邙山、郁山等 4 条山脉。山地主要分布于西北部新、渑交界地区,包括曹村、石井、峪里 3 个乡的大部分。这里群山绵亘,峰峦重叠,岩石裸露,沟谷幽深。山势一般北坡较为陡峻,南坡则较平缓。多为石质中、低山区,一般海拔 700~1000 米,最高点为曹村乡西北部之西大塬,海拔 1384.7 米。山地总面积 222.6 平方公里,占全县总面积的 19.2%。

二、丘陵 为全县主要地形,分布于涧河南北二岭及畛河北岸等广大地区。这里岭坡连绵,沟壑纵横,地势起伏,切割严重,多为黄土覆盖。一般海拔 300~400 米。面积 833.6 平方公里,占全县总面积的 71.8%。

三、河谷川地 境内自北向南有黄河、青河、畛河、金水河、涧河等主要河流,其沿岸均有河谷川地分布。这里地势平坦,河渠纵横,为农作物主要产区。除涧河两岸川平地较为宽阔外,其余河谷均比较狭窄。一般海拔 200~300 米,最低点为黄河南岸新(安)孟(津)交界处之打捞涡,海拔 155 米。川平地面积 104.1 平方公里,占全县总面积的 9%。

综观全县地貌,黄河横于北,秦岭障于南,中间四山(荆紫山、青要山、邙山、郁山)夹三川(青河川、畛河川、涧河川)。川岭相间,丘壑分明,山岭起伏,沟谷纵横。总的特征是:“山高、岭多、河谷碎,七岭、二山、一分川。”

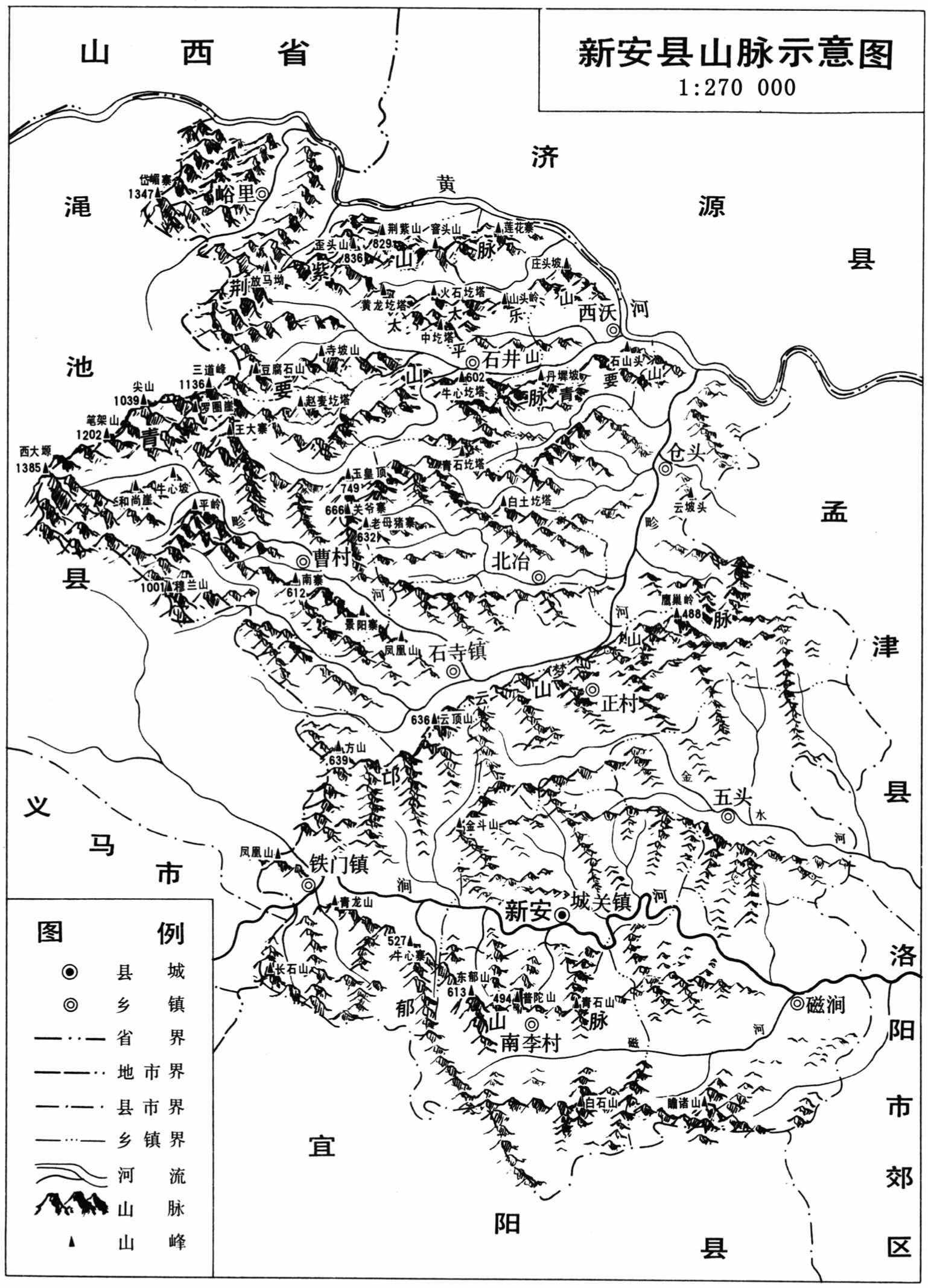

第二节 山脉

新安诸山属秦岭崤山余脉,由渑池入境,大致为西东走向,可分为涧南、涧北、畛北 3 大山脉。

一、涧南山脉

以郁山为主脉,其支脉遍及涧河以南。西起新(安)渑(池)宜(阳)义(马)4 县市交界处之长石山。长石山东行 5 公里为郁山(古名微山)。郁山西北 2.5 公里为烂柯山,有王乔洞、洞真观等名胜古迹。又北为青龙山,古称缺门山,即今铁门南山。自郁山东行 2 公里,至土古洞以东为东郁山,海拔 613.3 米,为涧南山脉最高点。由东郁山往东,又以磁河为界,分为南北两条支脉:

(一)北支 东郁山东行数公里为普陀山,又北迤为九谷堆山。再向东北为杨岭山,古名重山,其左为金洞山,右为火石山,山间有温泉,即暖泉沟。九谷堆山东行 5 公里为青石岭,又北迤为双岭、猪山、玉屏山(即县城南大山)。自青石岭东行,越五道庙岭,绵亘 5 公里余,为谷山。又北迤为八陡山(古名八特坂)。再东迤 10 公里,至小石坡,为磁涧以南诸山。

(二)南支 由东郁山东南行 10 公里,为密山。又东迤 3 公里为白石山。再东为娄涿山,俗名镂脚山,又称磨盘山。娄涿山东行 2.5 公里为瞻诸山(俗名黑羊山),向东迤为廆山,入洛阳界。

自长石山至小石坡、廆山止,涧南山脉全长约 38 公里,跨越铁门、南李村、城关、磁涧 4 个乡镇。其间出露震旦、寒武、奥陶及石炭、二迭系地层,煤系地层发育。山势西北高,东南低,大部为黄土覆盖。

二、涧北山脉

旧称疆山山脉,以邙山为主脉。西起新(安)渑(池)交界处之方山。方山南 4 公里有凤凰山,与涧南之青龙山对峙,古称缺门山。方山东迤 5 公里为云顶山,古称青曼山。又东为云梦山。又东为疆山,即石寺南山。疆山南迤 5 公里为队山,因两山相向如队得名。其西为金斗山,形似金斗,上有薄姬祠,又称薄姬庙山。东行 5 公里为白石坡,其南为铁塔山,在县城之西,因原有五级铁塔得名。再东为慕容山,在县城之北,因原有宝云寺,又称后寺坡。城东南有奎楼山,因原有奎星楼得名。疆山东南 7 公里,有槐树岭,又东南有余山、凤山。疆山东南 10 公里为凤岭山,又东为崇义砦。又东为一字岭,北为五峰山,入洛阳界。疆山东行数公里为金山,金水过其南。其北为云坡,东迤为尧岭。金山东北 10 公里为鹰巢岭,上有真武庙,传为武则天避暑宫殿旧址。鹰巢岭东为玉鞍山,又东为騩山,一名魏山。魏山北行 5 公里为云坡,再北为鹰嘴坡、猫儿崖。魏山东南迤为离山,入孟津县境。总计邙山新安段由方山至离山,跨越铁门、城关、正村、五头 4 个乡镇,全长 35 公里。其间出露震旦至三叠系一套比较完整的地层。总山势为西东走向,西北高,东南低。北坡陡峻,南坡较缓,丘陵起伏,绵亘于涧河以北,畛水之南,大部分为黄土覆盖。最高点为方山,海拔 639.2 米;其次为云梦山,海拔 635.6 米。

三、畛北山脉

畛北诸山由新(安)渑(池)交界处之西大塬入境。又分为南北两大支脉:

(一)南支 即青要山脉。西起鹰伏岭,与渑池县马跑泉山相连。南迤 10 公里为王黑子寨。又东南为穆兰山(海拔 1001 米)、黑圪塔,与方山相连。由鹰伏岭向东南迤为和尚岩,因秃兀高耸得名。山间有瑞云岩、女儿岩(俗称闺女石)等奇峰怪石。又东北行 5 公里为牛心坡,产铁矿。和尚岩东有山名平岭,其西有猪嘴岩,北有孤山岩。平岭南行为黄龙圪塔,其南为老龙坡,北为陈山,又名康寨。又东为鸡头山、景阳山、凤凰山等。由鹰伏岭东北折,沿新渑交界处之笔架山(海拔 1202 米)、尖山(海拔 1039 米)至罗圈崖,群峰耸立,山势险要。自罗圈崖北行转而东南为豆腐石山,其北为回龙山,俗称寺坡山;东为井西岭,传有银矿。自豆腐石山东行 5 公里余,有赵麦圪塔、小寨岭等,为袁山村后诸山。由罗圈崖东南行数公里,为王大寨。又东为玉皇顶山,海拔 749.6 米。玉皇顶南迤为关爷寨、老母猪寨。又东南迤为泰山圪塔、马尾岭、王岭、甘泉岭、龙山寨等。由玉皇顶北折为中阳山,再东为大山头。其西有漏明岩,又名石门,为县西北名胜之一。大山头东迤 5 公里为牛心圪塔,又东为龙角坡,系青要山之脊。再东为丹墀坡。又东迤 4 公里为南石山,俗称石山头。因山腰纯青,四周围翠,古称青要山(“腰”“要”为通假字)。由大山头东行,有刘黄岭、贾岭、杨山、榆树岭、玉皇顶、凤山、伏龙山、蜘蛛山等,均为青要山南之余脉。大山头以南,又有骆岭、柿树岭、山神庙岭、冠山等,亦为青要山之支麓。总计青要山脉由鹰伏岭至南石山,长约 40 公里,跨越曹村、石寺、北冶、石井、西沃 5 个乡镇。主要高峰除西大塬、笔架山、尖山外,还有三道峰,海拔 1136 米,均在曹村乡西北部。山脉出露震旦、寒武、奥陶及石炭,二叠系地层。北麓因青河断层影响,形成奥陶系石灰岩陡崖。

(二)北支 即荆紫山脉。西起新渑交界处之岱嵋寨,海拔 1347 米,为全县第二高峰,产铁矿。南迤 10 公里左右为放马坳,传为隋末单雄信屯兵放马处。又南与罗圈崖相连。由岱嵋寨东迤 10 公里为歪头山,海拔 836 米。又东行 2.5 公里,即荆紫山,因山多荆树,紫花漫山得名。古传其北麓产金,故又名金子山,《山海经》称敖岸山。其海拔高度为 829.1 米,山顶今存明清所建玉皇阁 1 座。荆紫山东行 2.5 公里为窨头山;又东 4 公里为塔地山;又东 5 公里为莲花寨,1948 年新安民兵曾与国民党军在此激战。自放马坳南迤 5 公里即黄龙圪塔,其东南麓有著名的“风洞”。东行为太平岭,又东为无影坡、谢岭,即石井北山。又东 5 公里为龙山。自黄龙圪塔至龙山间约 13 公里,统称太平山。黄龙圪塔北迤、东折 4 公里为火石圪塔;又东 5 公里为山头岭。其东南为三官庙岭;又北东迤为庄头坡;再东为王坡,产硫磺。三官庙岭东南迤为谷堆坡。自黄龙圪塔至谷堆坡间约 13 公里,统名太乐山。整个荆紫山脉由岱嵋寨至大峪沟口,跨越峪里、石井、西沃 3 个乡,全长约 50 公里。山间出露震旦、寒武、石炭、二叠系地层。南麓较缓,北麓因受东山底断层影响,形成峭壁悬崖,矗立于黄河之南。山势大致西东走向,西高东低。