第九章 土地土壤

第一节 土地利用

新安县土地总面积 1160.3 平方公里,折合 1740450 亩。1985 年利用现状为:

耕地 623062 亩,占总面积的 35.80%,农业人均 1.4 亩。其中含水地 81586 亩,占耕地面积的 13.1%;旱地 547616 亩,占耕地面积的 86.9%。

林地 218033 亩,占总面积的 12.53%(即森林覆盖率)。牧业用地(草场)174600 亩,占总面积的 10.03%。

乡村企业占地 11640 亩,占总面积的 0.68%。水域面积 13069 亩,占总面积的 0.75%。

可利用“三荒”(荒山、荒坡、荒滩)地 365746 亩,占总面积的 21.01%。国家单位占地(包括军事用地)11596 亩,占总面积的 0.67%。

村镇占地 209328 亩,占总面积的 12.02%。

水利工程(包括库、渠、塘、站)占地 5500 亩,占总面积的 0.32%。

交通设施占地 32659 亩,占总面积的 1.87%(其中铁路占地 3500 亩,干线公路占地 7750 亩,农用道路占地 21409 亩)。

暂不能利用土地 75216 亩,占总面积的 4.32%。

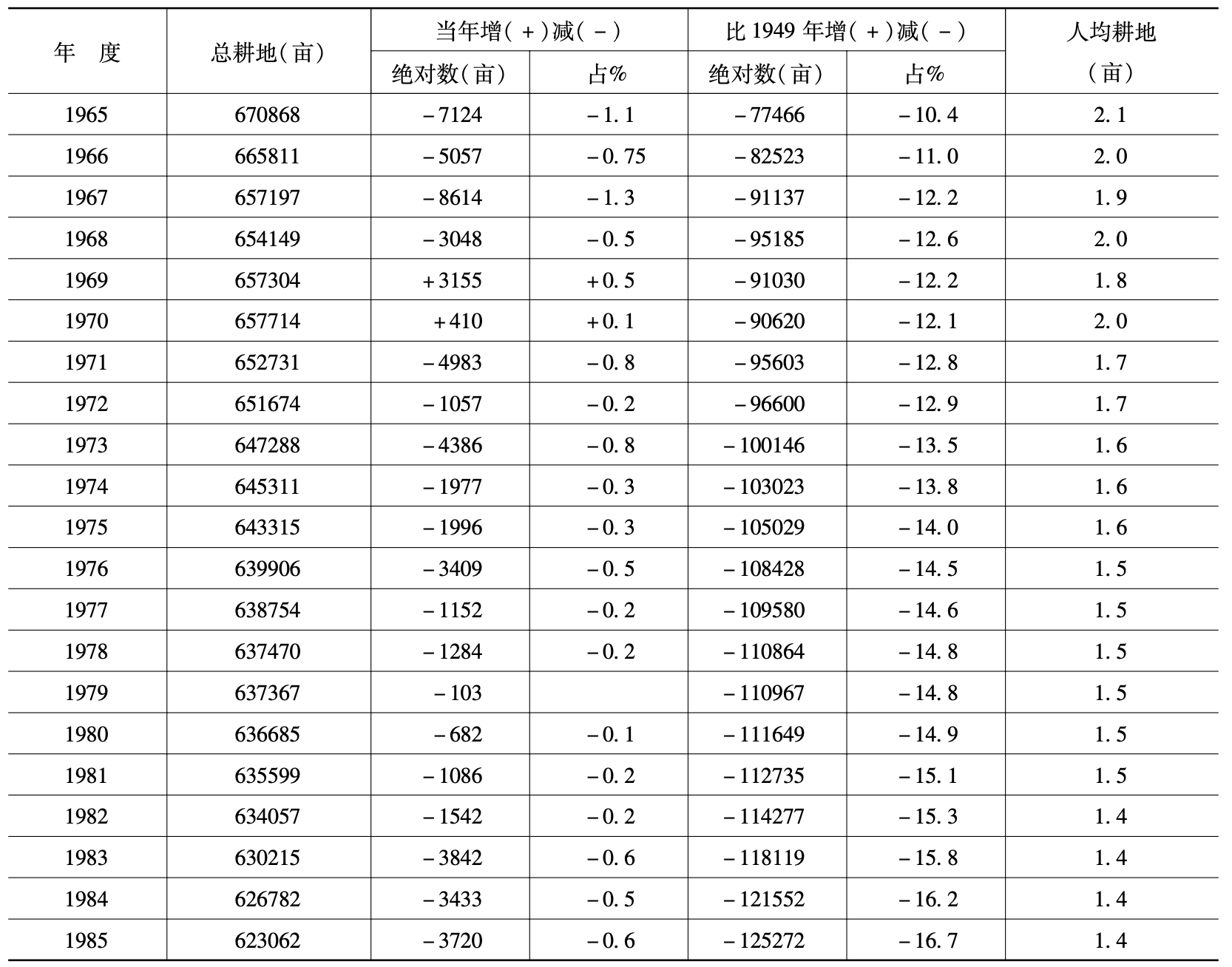

据历史资料统计:新安耕地面积自民国以来,不断减少。1931 年(民国二十年)全县耕地面积为 781898 亩,1949 年减少为 748334 亩。新中国成立后 36 年间,随着工业、交通、水利设施及民用建房占地的不断增加,耕地面积减少的趋势更为严重。至 1985 年底,全县耕地仅剩 62 万多亩,比新中国成立初期少 12 万多亩,平均每年减少 3468 亩。农业人均耕地由原来的 3.2 亩下降到 1.4 亩,减少 1.8 亩。新中国成立后历年耕地变化情况如表 D—21。

第二节土壤类型

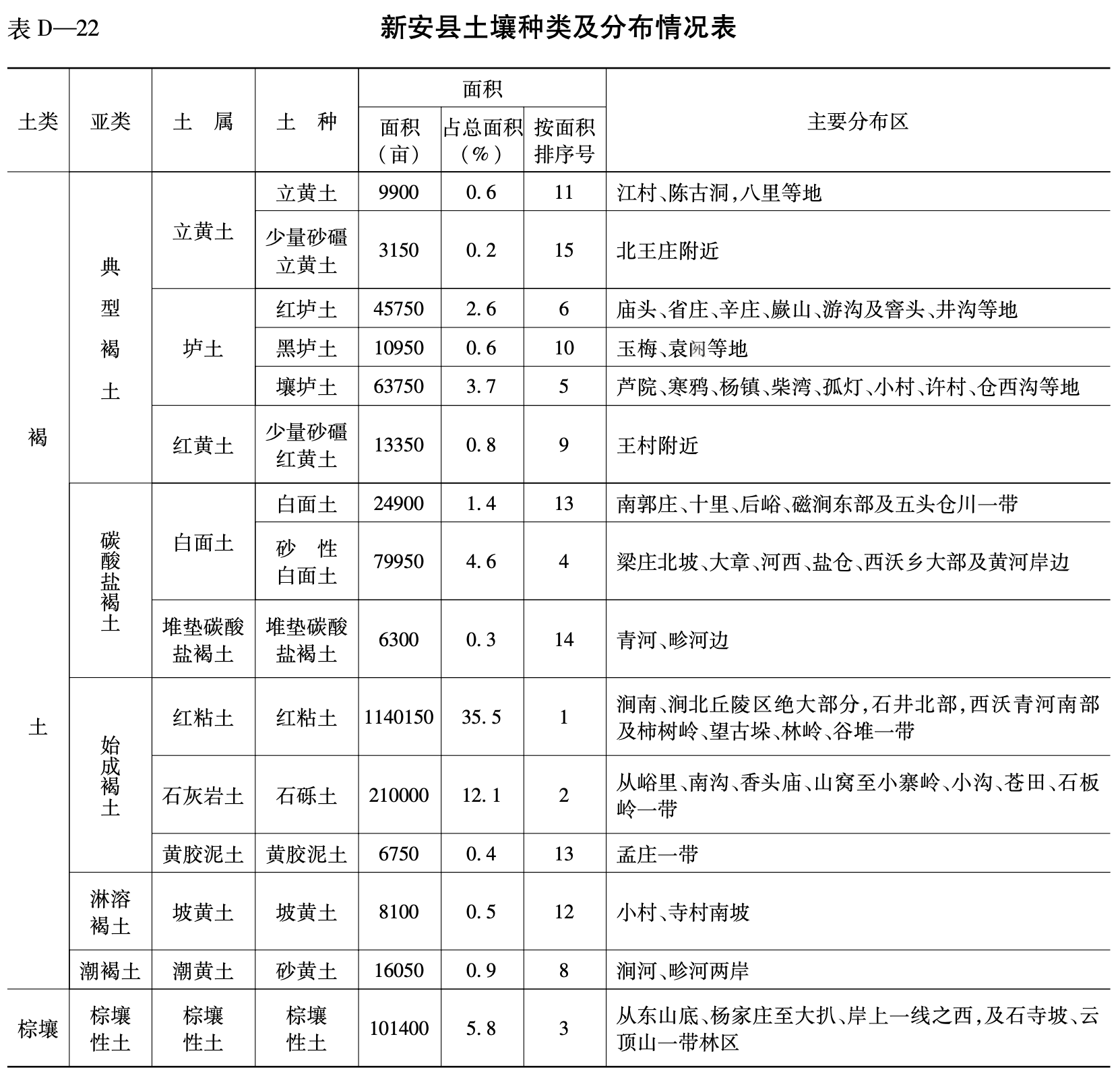

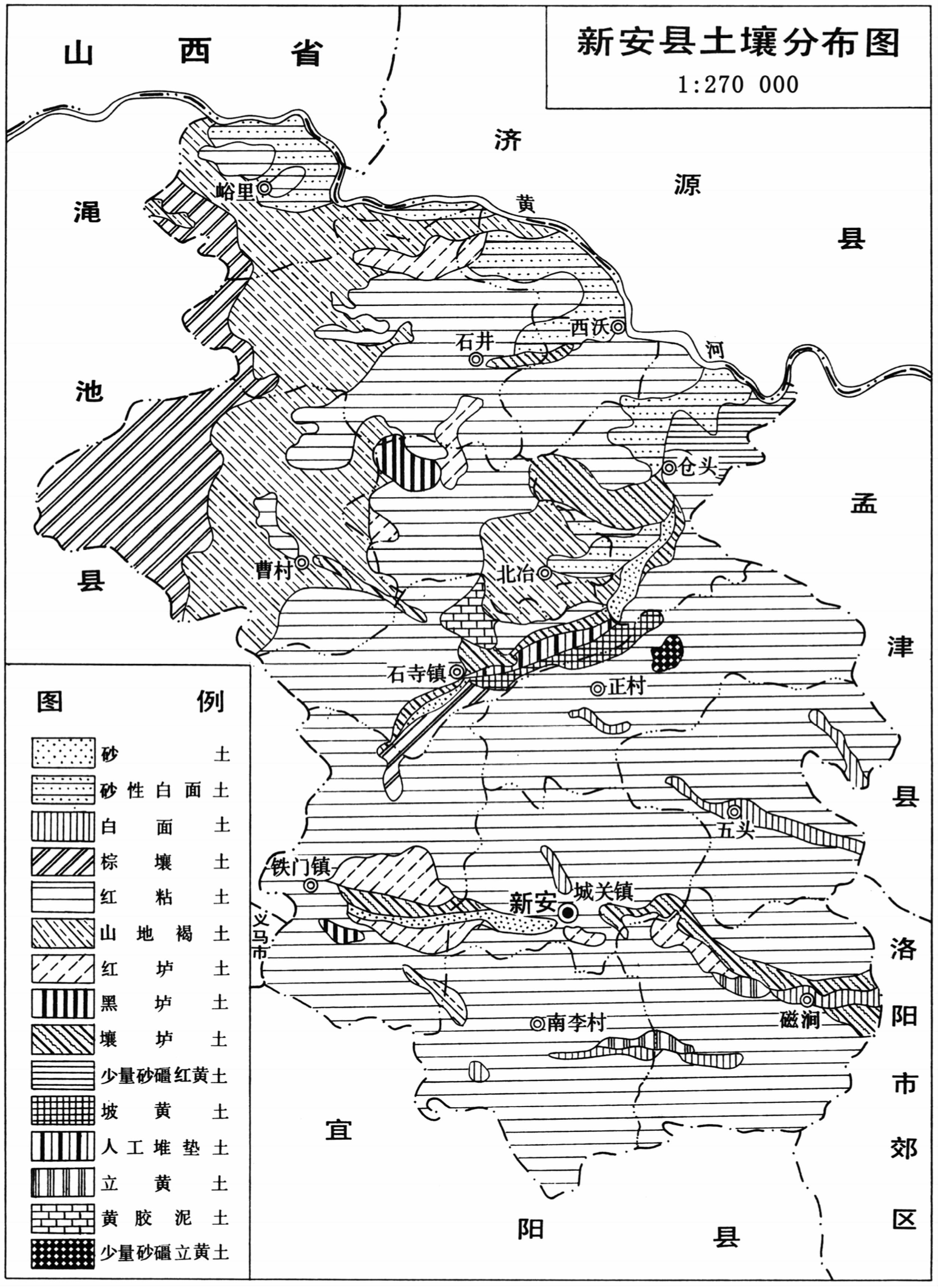

新安土壤种类较多,可分为两大土类、6 个亚类、10 个土属、15 个土种。全县以褐土为主,其次是棕壤。自然土壤多分布在县北部分山区,绝大部分是农业土壤,适合多种作物生长。其主要土种有:

一、红粘土

属褐土类、淋溶褐土亚类,是县内占绝对优势的一大土种。面积 114 万亩,占全县总土地面积的 65.5%。主要分布在涧南、涧北丘陵和浅山区的部分山丘岗地上。其特点为红色,质地粘重,通透性差,保水、保肥能力强,有机质含量少,肥力差。据化验,每亩含速效纯氮 0.79 公斤,纯磷 0.1 公斤,纯钾 23.3 公斤,PH 值 7.7,平均有机质的含量 0.85%。有的下层还混有少量砂礓砾土或砂礓层,漏水、漏肥,不易耕作。耕层薄,适耕期短,如耕作、深翻不当,即造成减产。

二、山地褐土

属褐土性亚类,为县内第二较大土种。面积 21 万亩,占全县总土地面积的 12.1%。主要分布在中山区及缓坡地带。在石井西部和峪里、曹村连片为一南北长的山地褐土带,含有砾石,多为山荒地。土壤一般厚度为 15~60 厘米,有机质含量为 0.76%。每亩含速效纯氮 0.59 公斤,纯磷 0.08 公斤,纯钾 19.4 公斤,PH 值 7.6,呈弱碱性反应。此类地区水土流失严重。

三、棕壤性土

属棕土类,分布在县西北部的中山区,有 10.14 万亩,占总土地面积的 5.8%。表面有枯枝落叶层,有机质含量较高。每亩含速效纯氮 0.08 公斤,纯磷 0.12 公斤,纯钾 29.9 公斤,PH 值 7.5。土层厚薄不一,不同程度含有砂岩或砾石。大部分地区生长着栎树次生林和千金榆,伴有连翘、黄栌柴等,是发展林业的优良基地。

此外还有砂性白面土 7.99 万亩,占总土地面积的 4.6%;壤垆土 6.38 万亩,占 3.7%;红垆土、白面土等都有一定的分布。全县各类土壤均呈弱碱性反应。详见下表及附图。