第六章 民政

第一节 基层选举

新中国成立后,新安实行了真正的人民民主选举制度。新中国成立初,经各界协商,选举产生各界人民代表,召开各界人民代表会议,选举产生政府领导人员,让人民当家作主,参与管理国家大事。1953 年 2 月 11 日,中央人民政府颁布《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选举法》。冬季,在嶡山、城关、正村、渠里、蔡庄、王庄等 6 个乡进行普选试点。至 1954 年春,全县 118 个乡、镇分两批进行普选,进行人口调查,选民登记,发选民证,选举代表,召开人民代表大会,选举乡(镇)政府乡长、副乡长和委员。在选民登记中,不让一个公民错误地被剥夺政治权利,也不让一个反革命分子和未经改变成分的地主阶级分子窃取庄严的选举权利。此次普选,全县 18 岁以上合格选民 131883 人,占总人口的 52.81%;被剥夺政治权利的 4762 人,占总人口的 1.97%,占选民的 3.6%。据 75 个乡统计,选民参选率占 90%以上。另据 99 个乡统计,乡政府主要干部 547 人,连选连任的 473 人,占 87.45%,落选 74 人,占 12.55%;乡政府委员 658 人,连选连任 550 人,占 83.6%,落选 108 人,占 16.4%。

1980 年,根据新宪法的规定,本县进行县、社两级选举。这次普选,特点是直接选举和差额选举,即由选民直接投票选举乡(社)、县两级人民代表;代表候选人名额多于应选代表的二分之一至 1 倍。代表候选人采取党团组织、社会团体和选民提名、推荐、酝酿协商的办法,有 1 人提名,3 人附议即可推荐为候选人。选出的代表,有国家干部、工人、农民、知识分子、解放军等各界知名人士,有少数民族代表、侨属侨眷代表及社会主义建设中各方面先进的、有代表性的人物,体现了广大选民的意志。

第二节 优抚

一、烈士褒扬

在抗日战争和解放战争中,在新安牺牲的客籍革命烈士达 190 名。1959 年 3 月,县人民政府发出通知,对烈士陵墓进行登记、整理。1977 年,于县城南大山北麓建立了烈士陵园,总面积 8000 平方米。将原葬于后贯沟、西关、南岳、中岳、北岳、胡沟等处的革命烈士,迁葬于烈士陵园,共殡埋烈士 78 名。1981 年又于五头乡马头村修建烈士陵园 1 处,总面积 287 平方米,殡埋烈士 7 名。每年清明节,县党政军机关、学校、厂矿单位的干部、工人、农民、学生,到烈士陵园谒陵扫墓,凭吊忠魂,接受革命传统教育。

1980 年 9 月,县民政局编印了《新安县革命烈士英名录》,将全县烈士的姓名、性别、籍贯、出生年月、入党入伍时间、牺牲时间地点等,详尽载入史册。烈士中有第二次国内革命战争时期牺牲的 3 名,抗日战争时期牺牲的 64 名,解放战争时期牺牲的 214 名,抗美援朝战争中牺牲的 149 名,对越自卫还击战牺牲 1 名,为保卫社会主义建设事业而牺牲的 39 名,共 470 名。

二、拥军优属

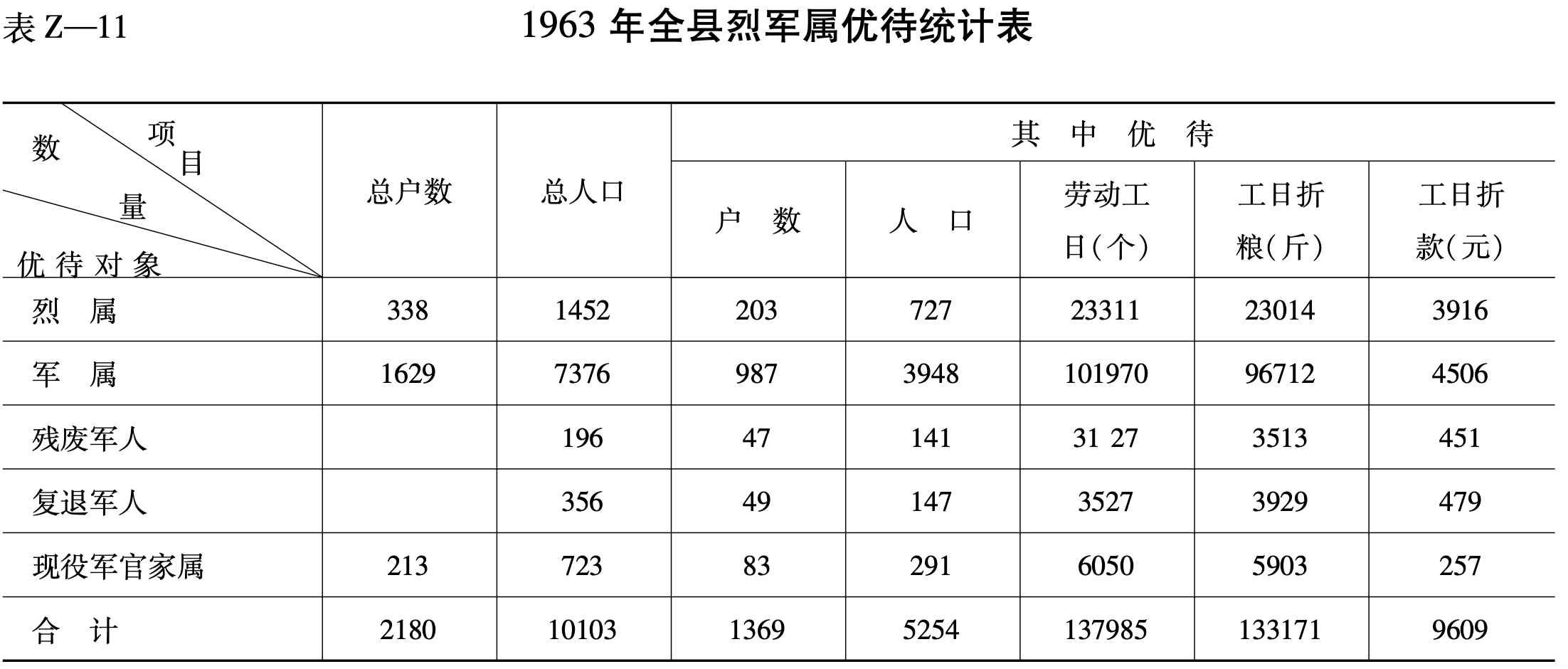

1956 年前,各地对烈军属、革命残废军人的优待,采取代耕帮工的办法。据 1955 年统计,全县有烈军属 2755 户、14700 人,实行代耕的 1398 户、5375 人,代耕土地 5774.29 亩,帮人工 40670 个,畜工 100865 个。1956 年合作化后,直至人民公社时期,对无劳力或劳力不足的烈军属、残废复退军人,实行定额补助工分,多劳不少补,少劳不多补,使他们的分配水平相当或高于一般社员平均水平的 5~10%。以 1963 年为例,见下表。

1981 年改为对烈军属普遍优待,对残废、复员、病退军人适当优待。优待粮、款多数由生产大队统一提留,个别公社由公社统筹。1983 年,全县烈军属、残废、复员、病退军人 2253 户,优待 1345 户,优待粮食 269568 公斤,款 15560 元。

民政部门按照政策规定,定期发给牺牲、病故、失踪的革命军人、革命工作人员、参战民兵、民工家属和残废军人抚恤金。

在执行国家规定的各项优抚政策的同时,每年“八一”建军节、元旦节、春节前后,还开展全民性的拥军优属活动。形式有:发慰问信,组织慰问团到部队驻地慰问,召开军政、军民座谈会、联欢会,检查优抚政策执行情况,给烈军属贴对联、挂光荣牌等。

三、复员退伍军人安置

1950~1957 年,根据“妥善安置,各得其所”的方针,先后对 249 名复员退伍军人作了安置。其中多数安置在机关、工厂和企事业单位,一少部分回到农村。1955 年实行义务兵役制后,对复员退伍军人本着“从哪里来到哪里去”的原则进行安置,绝大多数安置在农村。1979 年以后,按照国家规定,对农村入伍的烈士遗孤、老红军子女给予照顾,安置到全民或集体所有制企业单位。1979~1982 年的复员退伍军人,安置到农村的占 85%,安置到城镇的占 15%。复员退伍军人妥善安置后,在各条战线上发挥了重大作用。

第三节 社会救济

一、社会救济

新中国成立后,人民政府对社会上的鳏、寡、孤、独、残疾人采取保障性救济措施。对因受灾、疾病、死亡等造成生活困难的城乡贫困户,从扶助生产出发,辅之以必要的救济。据民政部门统计,1958~1983 年的 26 年中,发放社会福利救济费 183 万元。1976~1983 年 8 年中,发放救济棉衣 19842 件,棉被 3996 条,棉花 37440 公斤,布票 31226 米,棉布 34085 米。

自 1958 年开始,农村对无依靠的鳏、寡老人实行“五保”(即保吃、保穿、保住、保医、保葬),社、队办敬老院(或叫幸福院)集中奉养,或由社、队实行供给制。1979 年农村实行责任制后,对“五保户”实行新的“五保”办法。1982 年对全县“五保户”进行了普查登记,建立卡片,订立保养合同。全县共有“五保户”589 户,610 人,供养方式有:社办敬老院集中供养的 12 人,生产队供给、自理生活的 265 人,生产队供给、亲友代耕包养的 179 人,包户小组照料的 51 人,生产队派专人护理的 12 人,其它方式 60 人。“五保户”吃粮水平高于社员吃粮水平,每 5 年发放 1 条棉被,每两年发 1 身棉衣、3 身单衣,医疗费实行实报实销。自 1981 年起,每年春节发 10 元钱、1 公斤糕点、25 公斤细粮。

二、扶贫

1980 年 2 月,在北冶、城关、曹村 3 个公社搞了扶贫工作试点,扶持贫困户发展生产,治穷致富。三社严重贫困户 631 户,占总户数 3.9%,3197 人,占总人口的 4.15%。扶持贫困户仔猪 317 头,羊 323 只,长毛兔 51 只,大牲畜 107 头,架子车 62 部,小农具 308 件,建房 35 间,减免贷款 3713 元。至 1983 年,全县共用扶贫资金 216132 元,扶持贫困户 1807 户,其中有 582 户(占 32.2%)脱贫走上了致富道路。

三、收容和遣送

根据各个时期的需要,县设收容遣送机构,由民政部门负责管理。1948 年底新安县设收容遣送站,1956 年撤销,1961 年再设,1979 年 9 月又撤。

收容遣送站初设时的主要任务,是对国民党的散兵游勇,旧政权机构的工作人员,社会上的游民、小偷、流氓、一般烟毒犯、迷信职业者、游乞等进行收容和改造。对所收容人员分别予以甄别,改造好者,遣送回家或安置农村落户,参加农业生产。

1960 年前后,由于“大跃进”和自然灾害的影响,各地盲流人员急剧增加,年收容遣送在 9000 人次左右。1976~1978 年,仅收容遣送 1451 人次。

1960~1978 年 19 年中,共支付收容遣送费用 111670 元。在收容人员中,除少数流窜犯罪分子交公安机关依法处理外,绝大多数经过教育劝导,并在经济上给予必要照顾,遣送回乡,从事生产劳动,对安定社会秩序起了积极作用。

第四节 生产救灾

旧社会每次灾荒之后,统治者也曾赈恤救济,如设置粥场等。但因杯水车薪,或官吏中饱,人们仍然免不了饿死或外出逃荒,甚至“人相食”。新中国成立后,共产党、人民政府领导的生产救灾工作,情况则完全不同。

1953 年,全县遭受虫、雹、涝灾后,中共新安县委和各级政府成立生产救灾委员会,领导群众开发矿业,组织编织和农副产品加工,广开生产自救门路,发放救灾款物,解决了灾区人民生活困难,使全县人民安然渡过灾荒。

1961 年特大旱灾,全县夏粮作物 40 万亩,有 12 万亩绝收,28 万亩减产 5~8 成;秋季前旱后涝,秋作物减产 3 成,全县缺粮 500 余万公斤。政府发放 650 万公斤统销粮,65.8 万元救灾款,号召并组织群众自力更生,生产自救,抗灾度荒,使群众安全度过了灾荒。

1965 年 6~9 月百日无雨,秋作物 15 万亩绝收,28 万亩收成减半,受灾人口 26 万人,农村严重缺粮。党和政府抽调大批干部,到信阳、灵宝、新疆等地调回粮食 1664 万公斤,发放救灾款 100 余万元。从新疆调回的玉米,加上费用每公斤达 2 元以上,而供应给群众仍按当地牌价,每公斤不足 2 角。这年大灾,不仅无人逃荒要饭,而且保持了生产元气,灾而不荒,人心安定。

1982 年 7 月 29 日至 8 月 3 日,连降大雨暴雨,山洪暴发,受灾 8 个公社、93 个大队,毁地 5520 亩。汛情刚一出现,中共新安县委、县政府即紧急动员,部署抗洪抢险工作。县委书记、县长带领干部深入抗洪抢险第一线,和群众一道进行抗洪救灾工作,帮助群众建房 6733 间,发放救灾款物,恢复交通通信设施,修复河坝和水利工程,取得了抗洪救灾的伟大胜利,当年恢复了正常生产活动。

1958~1983 年,仅民政部门发放的救灾款即达 600 万元。

第五节 民政事务

一、婚姻登记

1950 年,中央人民政府颁布了《中华人民共和国婚姻法》。实行男女平等,婚姻自主,一夫一妻制,反对包办买卖婚姻,反对干涉寡妇改嫁、娶童养媳,保护妇女合法权益。

新婚姻法颁布后,县、区、乡即组织宣传贯彻婚姻法运动委员会,开展了声势浩大的宣传活动,使婚姻法深入人心,深得广大群众特别是广大妇女群众的拥护,促进了妇女解放运动的开展。

婚姻登记包括结婚、离婚、复婚。婚姻法颁布初期,除了依法登记结婚者外,由于旧社会遗留下来的婚姻问题较多,因而提出离婚者也较多。1951 年,因夫妇双方感情不和、妇女受虐待、包办婚姻、一夫多妻等原因,提出离婚的 855 对,其中经调解不离的 129 对,准予登记离婚的 591 对,调解无效转县法院判决离婚的 104 对。1952 年,提出离婚 1400 对,经调解不离的 144 对,准予登记离婚的 1015 对,调解无效转县法院判决离婚的 193 对。以后婚姻登记逐渐转入正常,据 1979~1983 年统计,全县共办理婚姻登记 36017 对,其中结婚 35350 对(初婚 34380 对,再婚 970 对),离婚 542 对,复婚 125 对。婚姻登记,在男女一方户口所在地区、乡(公社)人民政府进行。

二、殡葬改革

新安传统沿用土葬形式,费木材,占耕地,不科学,不卫生,殡葬礼仪形式繁琐,费用很大,且多带有迷信色彩。

殡葬改革,是一项移风易俗的社会改革。积极推行火葬,改革土葬,破除旧的丧葬习俗,势在必行。火葬既科学,又经济,又卫生,简便易行,利国利民。

自 1977 年起,本县开始殡葬改革工作,提倡火化。1983 年 9 月,成立新安县殡葬改革委员会。同年 9 月 20 日,新安县政府发布《关于实行殡葬改革,积极推行火化的通告》,对殡葬改革的方针、政策、方法作出了具体规定。1983 年 10 月,于县城南双岭建成火葬场,总投资 244100 元,厂区总面积 7200 平方米,内设殡仪厅、停尸房、操作间等。国家职工、干部死亡后多已实行火葬,一般群众仍沿用土葬,唯丧葬仪式稍有简化。农村社队多利用荒山瘠薄地建立公墓或分别深埋深葬。但旧的丧葬习俗时有回潮,仍有兴师动众,大摆宴席,设置灵棚,焚香点烛,烧纸摆供,鼓乐祭葬等不良现象。

第六节 机构沿革

1944 年 10 月,新安县抗日民主政府办事处设民政助理。1945 年 1 月,新安县抗日民主政府设民教科。

1947 年 8 月新安县解放后,县民主政府设民政科,区设民政助理。

1958 年,民政科、劳动科合并为内政部,下设民政、劳动两科。1959 年初,撤销内政部,分设民政、劳动两科。

1960 年,民政科、人事科合并,改称人监科。6 月,撤销人监科,改称民政局。10 月,又撤销民政局,分设人事科、民政科。

1968 年 11 月,撤销民政科,民政工作归县革委会办事组。1969~1972 年 4 月,民政工作并入县计划委员会。

1973 年 5 月,成立民安局,全称为“新安县革命委员会民安局”。1974 年 1 月,改为新安县民政局,各乡(镇)政府设民政助理。