第一章 农业

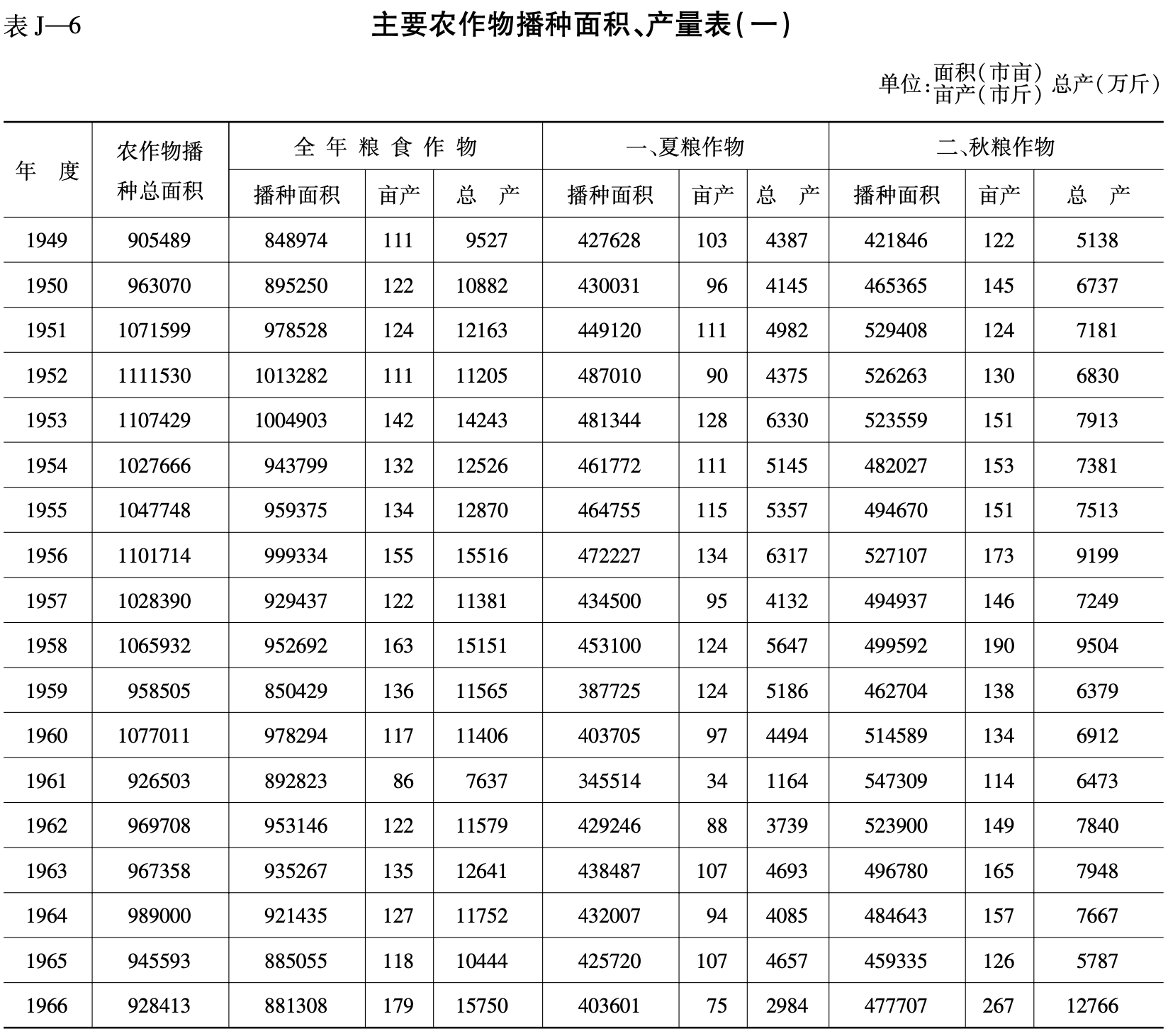

新安历以种植业为主。新中国成立前,由于技术落后,生产条件差,耕作方法古老,产量低而不稳,人民生活极端困苦。旧志载:“本县地多山坡,耕种不易,车马鲜通,收获艰难,西北山民,砌石成,培土作田,夏虞水冲,冬加补垒,男女并作,朝夕不遑,负担终年,恒不获一饱。”据民国二十年建设局调查统计,夏粮产量:小麦为七万六千零二十九石(新安县城市场通行量器,每石 500 市斤),约合 3800 万斤;大麦为九千三百三十二石,约合 466 万斤;豌豆为九千零九十石,约合 455 万斤;其它为露仁、扁豆等,产额甚少。秋粮产量:谷子为一万八千三百一十二石,约合 915 万斤;玉米为一万七千五百四十四石,约合 877 万斤;黄豆为二千九百二十七石,约合 136 万斤;黑豆为三千一百三十二石,约合 156 万斤;绿豆为一万二千七百五十四石,约合 638 万斤;高粱为五千九百六十五石,约合 298 万斤;其它如豇豆、小豆、蔓豆、青豆、杭稻、红薯等,产额亦甚微。据此统计,夏粮约为 4721 万斤,秋粮约为 3020 万斤,全年总计约为 7741 万斤,最多不超过 8000 万斤。至 1949 年,全县夏粮总产为 4389 万斤,秋粮 5137.6 万斤,全年总产为 9526.6 万斤。农民吃粮不能自给。

新中国成立后,党和人民政府积极支持和鼓励农民发展生产。特别是经过了伟大的土地改革运动,实现了耕者有其田,改变了封建土地所有制的生产关系,解放了生产力,使生产蒸蒸日上。1950 年至 1952 年,三年平均总产量 11416.7 万斤,亩产 118 斤,总产比 1949 年增长 19.8%,亩产增长 6.3%。

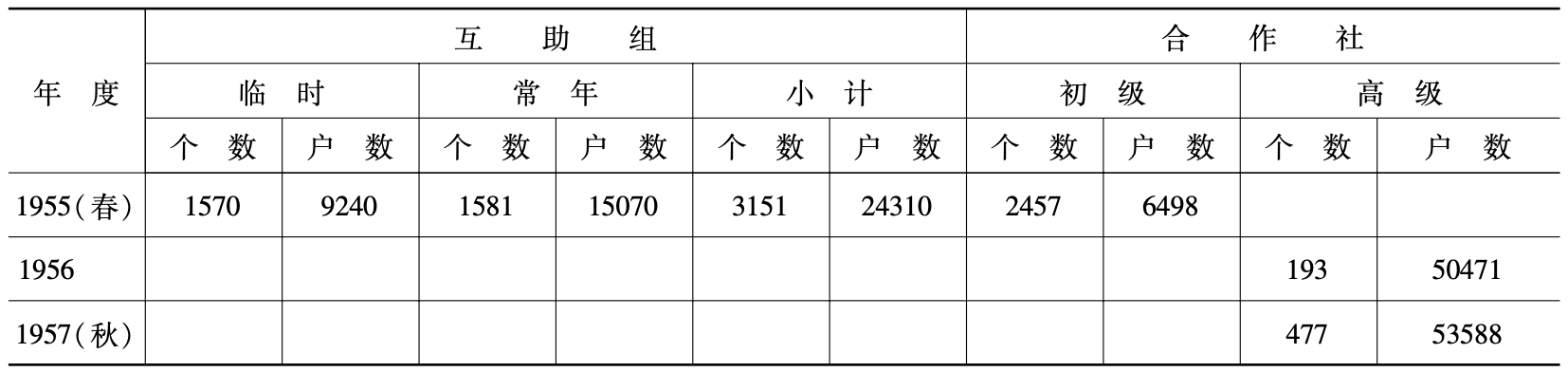

1953 年至 1957 年,进入国民经济发展时期,对农业进行了社会主义改造。农民为了摆脱贫困,组织起来,走互助合作道路,发展生产。在这个大变革中,农业仍获持续发展。五年平均粮食总产 13303.3 万斤,亩产 138 斤,总产比恢复时期增长 18.5%,亩产增长 16.9%。

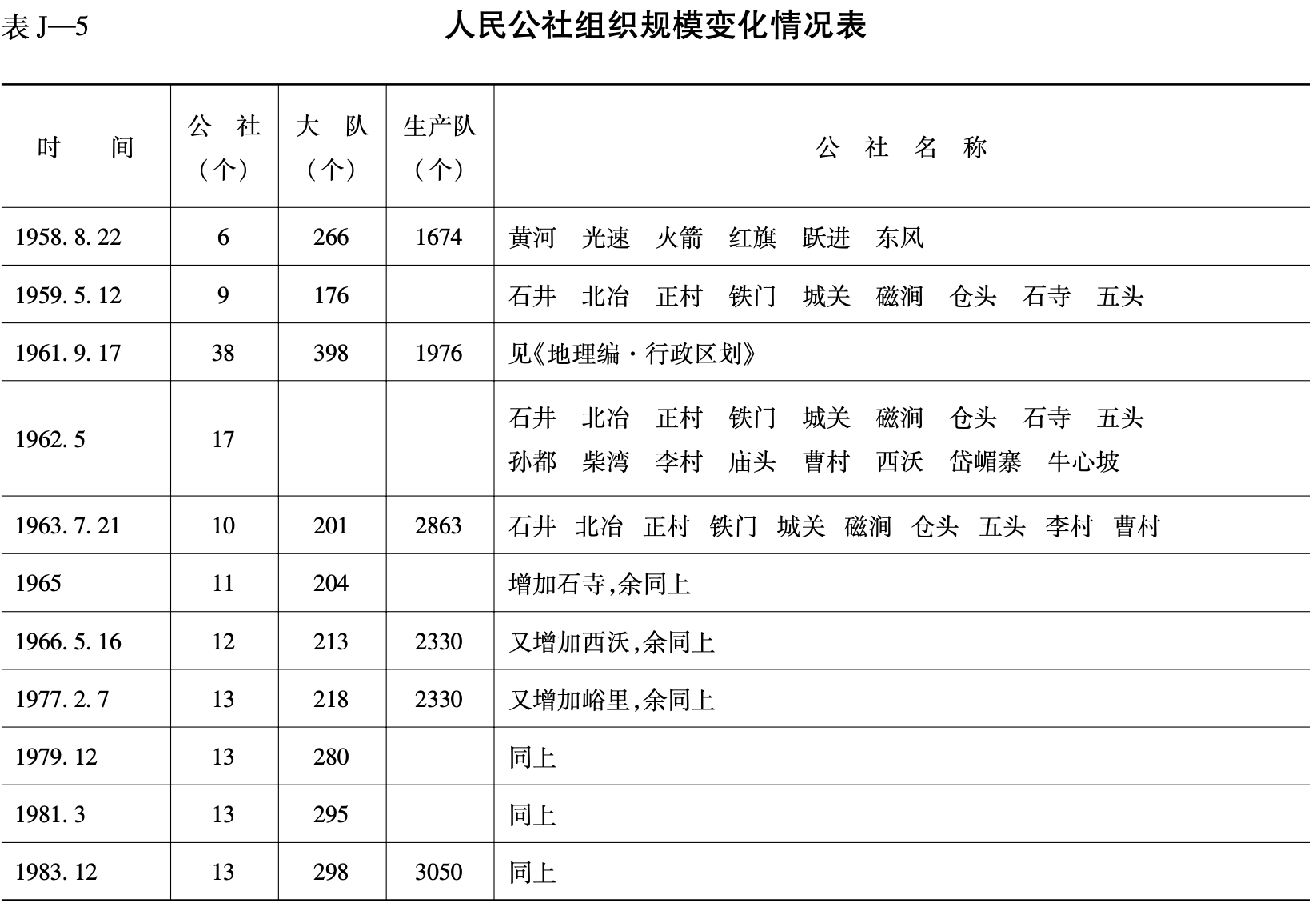

1958 年,开展“大跃进”和农村人民公社化运动,新安在一天一夜内全县实现了人民公社化。同时,高指标、瞎指挥、浮夸风和“共产风”严重泛滥,打乱了正常生产秩序,加之连续三年的自然灾害,使生产元气大伤,生产下降。1961 年全县粮食总产只有 7637.4 万斤,比 1949 年还少 1889.6 万斤,下降 19.8%;亩产下降为 86 斤,比 1949 年的亩产 111 斤下降 22.5%。1958 年至 1962 年,五年平均粮食总产只有 11467.7 万斤,比上五年下降 13.8%;亩产 124 斤,比上五年下降 10.0%。

1963 年至 1965 年,执行国民经济调整、巩固、充实、提高方针,贯彻农村人民公社工作条例(即六十条),纠正“大跃进”和人民公社化运动中的错误,公社内部实行三级所有、队为基础,以生产队为基本核算单位的管理体制,取消工资、供给制分配办法,实行按劳分配。分给社员自留地 52263 亩,借种地 85277 亩,粮食征购政策实行了定产、定购、定销。经过一系列调整,生产元气复苏,重新发展。1964 年,粮食亩产 127 斤,总产 11752 万斤,恢复到了 1957 年的生产水平。到 1965 年,虽然旱灾严重,而粮食总产仍达 10443.2 万斤,亩产 118 斤。

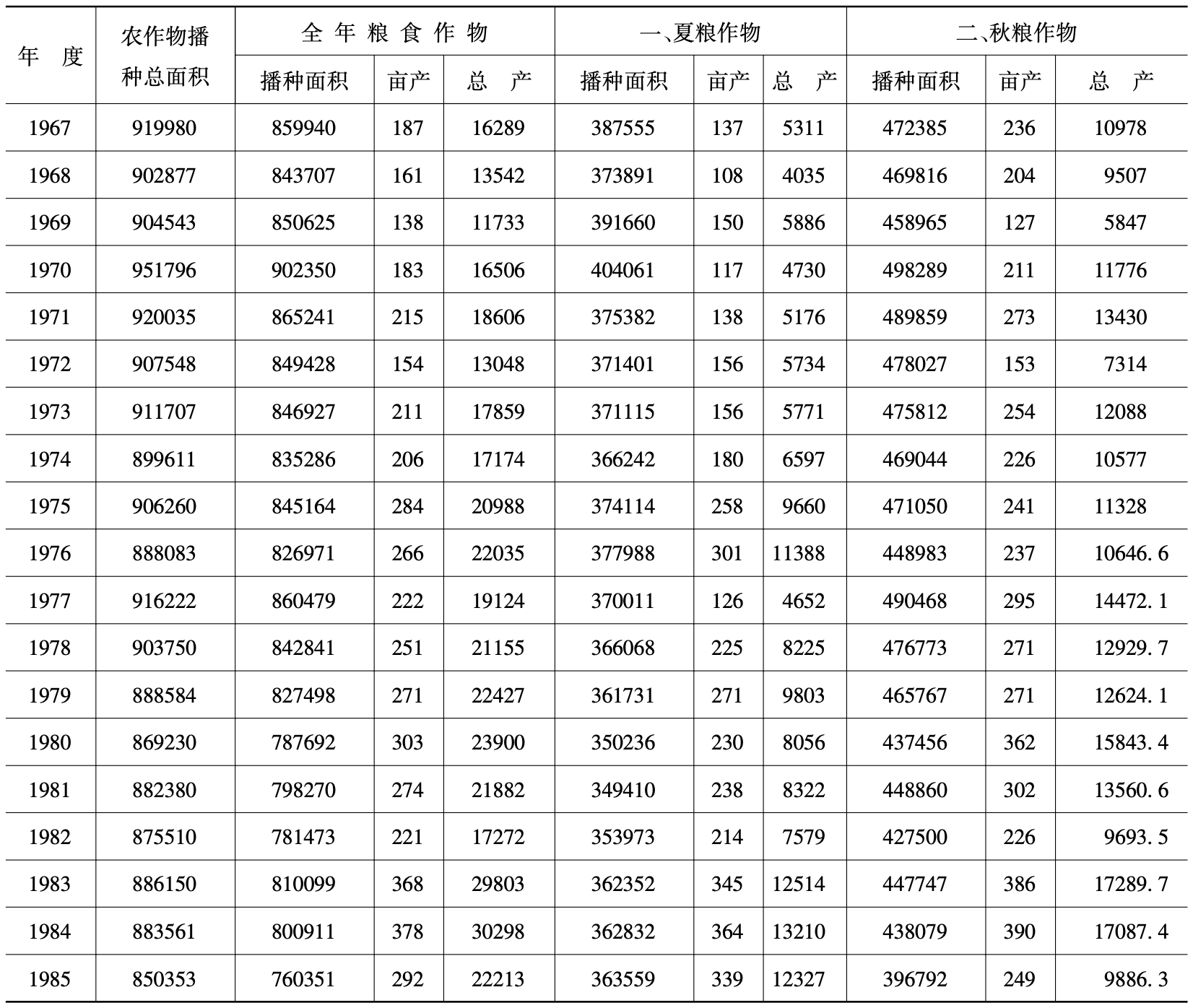

十年“文化大革命”运动中,乱批乱斗,人心涣散,生产秩序混乱。但由于广大农村干部群众对“文化大革命”的抵制,加之化学肥料、优良品种、农业机械的推广应用,农业生产还是有很大发展。1976 年粮食总产量 22034 万斤,比 1966 年增长 39.9%;亩产 266 斤,比 1966 年增长 37.4%。这个时期农业生产出现投资大,成本高,“粮食增产了,收入减少了”的反常现象。

1979 年,进行农村经济体制改革,全县普遍推广家庭联产承包生产责任制,实行真正的多劳多得。到 1983 年,农村改革即大见成效,农业全面丰收。全县农业总产值 10768.1 万元,比 1978 年增长 51.7%,比 1976 年增长 65.4%。粮食总产量 29808.4 万斤,比 1978 年增长 40.9%;亩产达 368 斤,比 1978 年增长 46.6%。1984 年,粮食总产量 30167.9 万斤,创历史最高水平,总产值 12088.3 万元,比 1949 年增长 7.06 倍。1985 年,虽遭受严重自然灾害,总产仍达 22200 万斤,比 1949 年增长 1.33 倍;农业总产值达到 8679.3 万元,比 1949 年增长 4.79 倍。总产值中,农业产值 5214.4 万元,占 60%;林业产值 495.2 万元,占 5.7%;牧业产值 1457 万元,占 16.8%;工副业产值 1508.4 万元,占 17.0%;渔业产值 4.3 万元,占 0.05%。

第一节 土地制度变革

1949 年以前,土地为封建私有制,地主阶级垄断土地,利用土地和其它生产资料对农民进行残酷剥削。“富者田连阡陌,贫者无立锥之地”。本县地主阶级对农民的剥削形式有:(1)死地租:不论丰歉,每亩收租一斗至二斗,种子、肥料均由佃户负责;(2)分头地:按实际收获对半分,双方负担种肥;(3)包锄地:佃户只负责中耕管理,不管收种,收粮按二八分成(佃二地八);(4)额外剥削:佃户给地主代耕地、晒麦子、搭垛等,不给报酬;(5)高利贷:有日息、月息、季息、年息,或“驴打滚”(即利息作本,本再计息)、“大加翻”等;(6)雇工:有短工、月工、季工、长工。这种延续了几千年的封建土地私有制度,严重地束缚了生产力的发展,给世代农民造下了无穷的灾难。

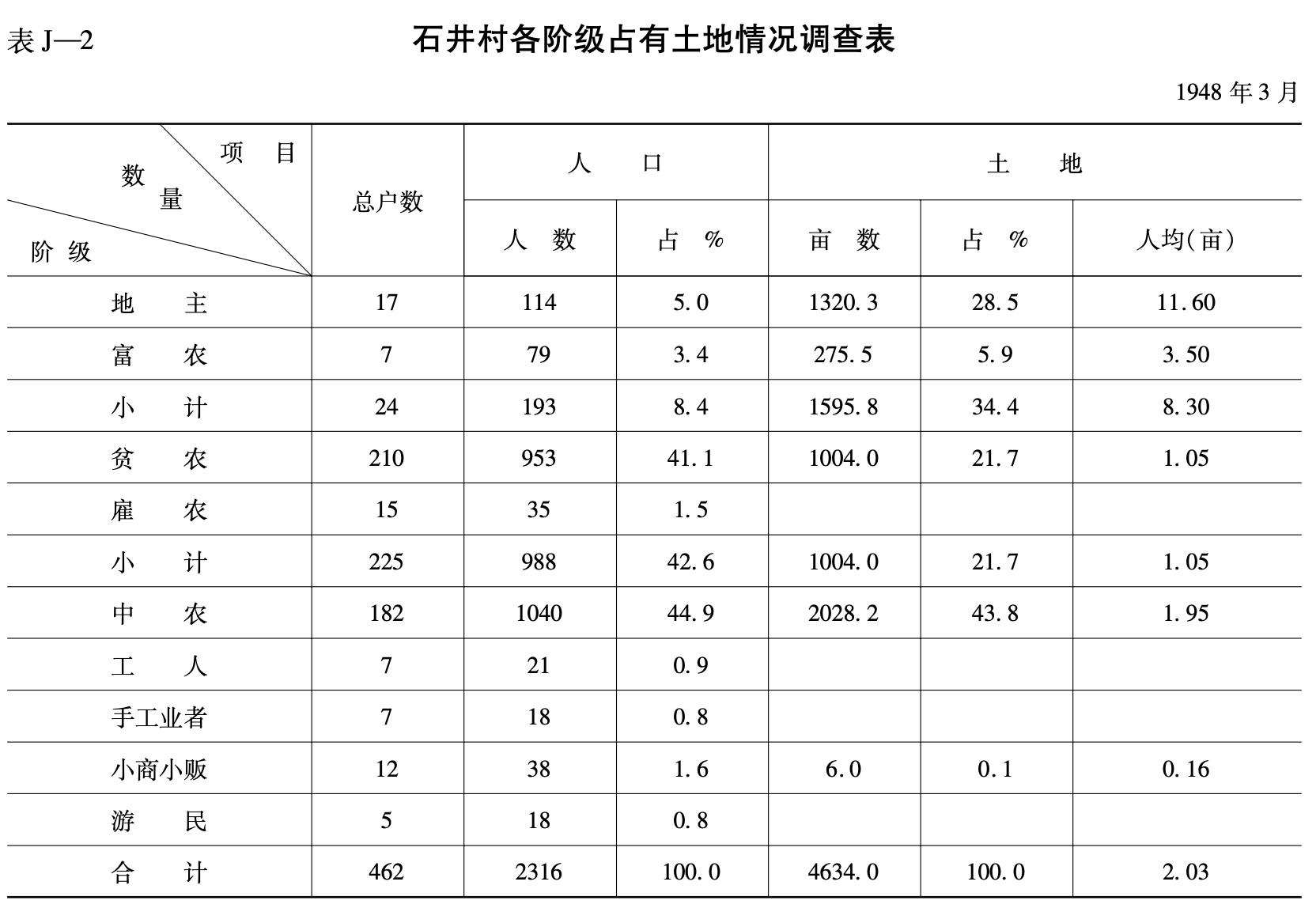

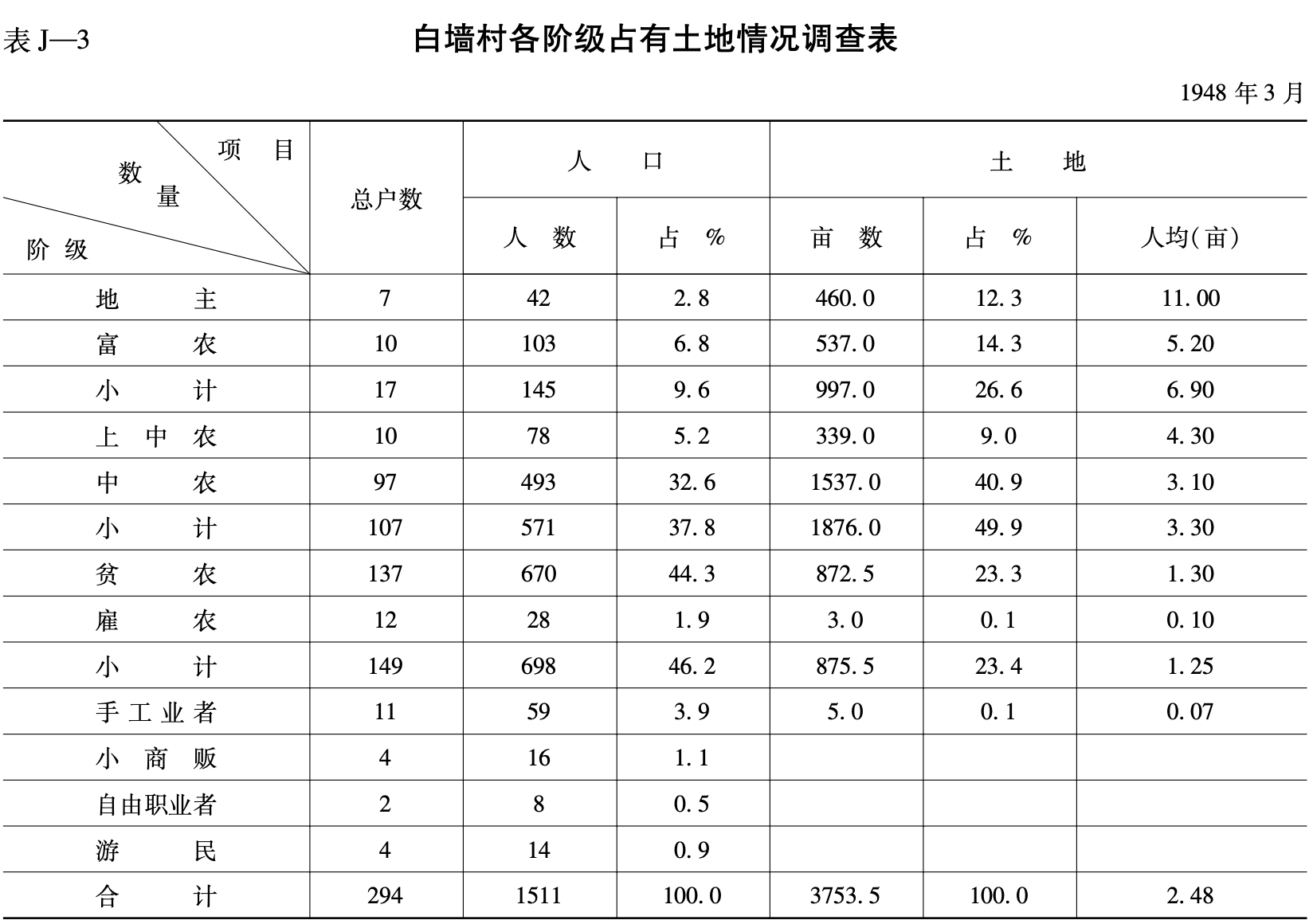

1948 年,石井、白墙两个村调查统计的数据,比较典型地代表了新中国成立前新安地区各阶级占有土地的情况。(见表 J—2、J—3)

据土改时统计:当时全县农业人口为 44834 户,228099 人,总耕地为 64 万亩,人均 2.8 亩。地主为 1102 户、9918 人,富农 969 户、10611 人,共占全县农业人口的 9%,而占有耕地 154880 亩,为总耕地的 24.2%,人均 7.55 亩;中农为 20599 户,100364 人,占农业人口的 44%,占有耕地 331520 亩,为总耕地的 51.8%,人均 3.3 亩;贫雇农为 22164 户,107206 人,占农业人口的 47%,占有耕地的 24%,人均 1.4 亩。

1950 年 1~5 月,全县分批分期开展了土地改革。其基本内容是没收地主阶级的土地,分给无地和少地的农民,把封建的土地所有制改变为农民的土地所有制。通过土地改革,全县共没收和征收地主、富农的土地 80000 余亩,房屋 14600 间(孔),粮食 150 万斤,牲畜 1600 头,农具 29243 件。全县有 17000 多户、87000 多人无地和少地的农民分得了土地及其他生产、生活资料。从此,消灭了封建的土地所有制,实现了“耕者有其田”。1956 年,对农业进行社会主义改造,农民的土地作为股份入农业合作社,归集体所有,实现了土地公有制。此后的人民公社以及 1978 年以后实行的家庭联产承包责任制,仍然是土地公有制。

第二节 生产体制沿革

一、互助合作

农民有了土地以后,为了发展生产,在人民政府的倡导下,开展了互助合作化运动,经历了互助组、初级社、高级社三个阶段。

(一)互助组

1950 年 5 月,铁门乡高平寨村孙朝永组建第一个常年互助组。到 1952 年年底,全县参加互助组的农民 22164 户、124119 人,占总农户的 50%,占总人口的 57%。在形式上有临时性互助组、季节性互助组和常年性互助组。互助组的特点是土地、牲畜、农具等生产资料仍归个人所有,只是在自愿互利的原则下,以工换工,互相帮助进行生产劳动。

(二)初级农业生产合作社

土地改革以后,农民虽然分得了土地和其它生产资料,但是个体小农经济经不起天灾人祸的袭击,不少地方出现“两极分化”的情况。1953 年 1 至 10 月,全县卖地者 1866 户,卖地 2679.57 亩;典当土地者 316 户,典当土地 371.6 亩;放高利贷、雇工都有发生。一、三区有 18 户贫雇农民把土改时分得的土地卖光了,有的又当了佃户,有的又去当雇工。因此,组织起来,走共同富裕的道路,成为广大农民的要求。党和人民政府按照党在过渡时期总路线的精神,积极引导农民走集体化道路。1953 年 4 月,在四区张村乡石板沟村试办了第一个初级农业生产合作社,即郭世爵合作社。1954 年,全县初级社发展到 210 个,1955 年春发展到 247 个。此时,贯彻“停止发展,全力巩固”的方针,大力开展整顿工作。7 月以后,贯彻毛泽东主席《关于农业合作化问题》的指示,初级社发展到 963 个,入社农户 44509 户,占总农户的 90.5%。初级社的组织形式和管理办法是:统一经营,统一核算,土地入股分红,大牲畜和主要农具作价入社,按队或组固定耕作区,实行包耕不包产或包耕包产,按农活定额评分,少数社实行按件记工。

(三)高级农业生产合作社

1956 年 1 月 15 日,在庙头试办了第一个高级农业合作社,定名为“光明社”,参加农户 2767 户。接着,贯彻“全国农业发展纲要”(即四十条),批判所谓“怕快、怕大、怕乱、怕多”的“右倾保守思想”,于 5 月 1 日开始,只用了 15 天时间,全县实现高级合作化,建高级社 193 个,入社农户 50471 户,占全县总农户的 99.47%。高级社与初级社的本质区别,在于土地全部入社,归集体所有,取消土地分红,实行按劳分配。其生产组织形式是,社对队、组一般实行包工不包产、包工定产,少数社实行包工包产,后来发展到全部包工包产。

二、人民公社

农村人民公社是在高级农业生产合作社的基础上联合组成的。1958 年 8 月 21 日,正村乡率先成立火箭人民公社。8 月 22 日一昼夜时间,全县将 13 个大乡、26 个高级社合并建立了 6 个人民公社,即黄河(石井),光速(北冶)、火箭(正村)、红旗(铁门)、跃进(城关)、东风(磁涧)公社。此外,县直还建立了卫星、郁山两个公社。此后,人民公社的体制、规模,不断调整变化(见表 J—5)。

人民公社初期,建立农业生产管理区(即把原来的几个小乡划为一个管理区),统一调动劳动力,统一核算。后来,为了加强经营管理,公社对管理区推行四包(包面积、包措施、包投资、包收入)、五固定(定土地、定劳力、定牲畜、定农具、定领导),但由于没有管理经验,生产上大轰大嗡,加上高指标、瞎指挥、浮夸风和“共产风”泛滥,严重挫伤了群众生产积极性,使生产受到很大损失。1961 年,贯彻了中央《关于进一步巩固人民公社集体经济,发展农业生产的决定》(十二条),特别是贯彻落实了《农村人民公社工作条例》(六十条)以后,人民公社内部确定了三级所有、队为基础的组织形式,即公社、生产大队和生产队三级所有,以生产队为基本核算单位,对生产队实行土地、劳力、牲畜、农具四固定,在一定程度上调动了广大农民的生产积极性,使农业生产迅速得到恢复和发展。广大干部群众在生产实践中摸索到的管理经验,“文化大革命”中被当作资本主义、修正主义加以批判,强制推行大寨评工记分办法,违背按劳分配原则,“干活大呼隆,分配一拉平”,多劳不能多得。同时,取消了社员自留地,限制社员正当的多种经营,使农业经济遭受重大损失。人民公社这种组织形式,终于被后来的家庭联产承包责任制所代替。

三、家庭联产承包责任制

经过土地改革和对小农经济的社会主义改造,农业生产不断发展。长期实践证明,要建立现代化农业,实现较高的劳动生产率和商品率,从根本上摆脱贫困,以达到共同富裕,必须坚持农业集体化的正确方向。但是,由于生产指导上的主观主义和分配中的平均主义,使得农民的社会主义积极性受到压抑,集体化的优越性未能充分发挥。中共十一届三中全会后,全县农村普遍建立了各种形式的生产责任制,改进劳动计酬办法。1980 年底,生产责任制的形式有:领导班子较强、生产条件较好、生产水平较高的生产队,实行小段包工,定额计酬的责任制;对远、高、瞎、“鸡狗地”及部分作物实行联产计酬;领导班子、生产条件、生产水平都属一般的生产队,在“两不变”(生产资料集体所有制不变,基本核算单位不变)、“三统一”(统一计划,统一经营,统一分配)的前提下,实行包工包产、联产计酬的责任制。这些责任制的建立,把农民劳动的多少、好坏同生产成果紧密联系起来,部分地解决了平均主义、“大锅饭”的问题。但它仍凭工分分配,还不能实行真正的按劳取酬、多劳多得。在实践中,群众创造了“大包干”(后来叫“家庭联产承包责任制”)这种行之有效、为广大农民所接受的生产责任制。到 1981 年,“大包干”责任制在全县普遍实行。“大包干”责任制,就是把土地以家庭为单位包给社员种植,社员包上交,包提成,包留成,取消工分分配,方法简便,群众叫“大包干,直来直去不拐弯”。经营方式变为以家庭为单位经营,自负盈亏,农户和集体保持承包关系,因此叫做“家庭联产承包责任制”。大型农机具和水利设施,由集体统一管理、使用;土地公有,社员只有种植权,不准买卖、出租;接受国家计划指导,有一定公共提留,统一安排烈军属、五保户的生活;还可在统一规划下,进行农田基本建设。1982 年,中共新安县委组织工作队,分期分批解决“大包干”责任制中存在的问题,并制定了《包干到户责任制完善细则》,对林业、牧业、渔业、水利设施、农业机械也逐步建立和健全了各种形式的责任制,对果园、竹园、苇园大部分实行了专业承包,使“大包干”责任制逐步完善起来,有效地调动了农民的生产积极性,增产效果显著。全县 1983 年粮食总产比 1979 年(建立责任制前)增长 32.8%,农业总产值比 1979 年增长 81.3%。

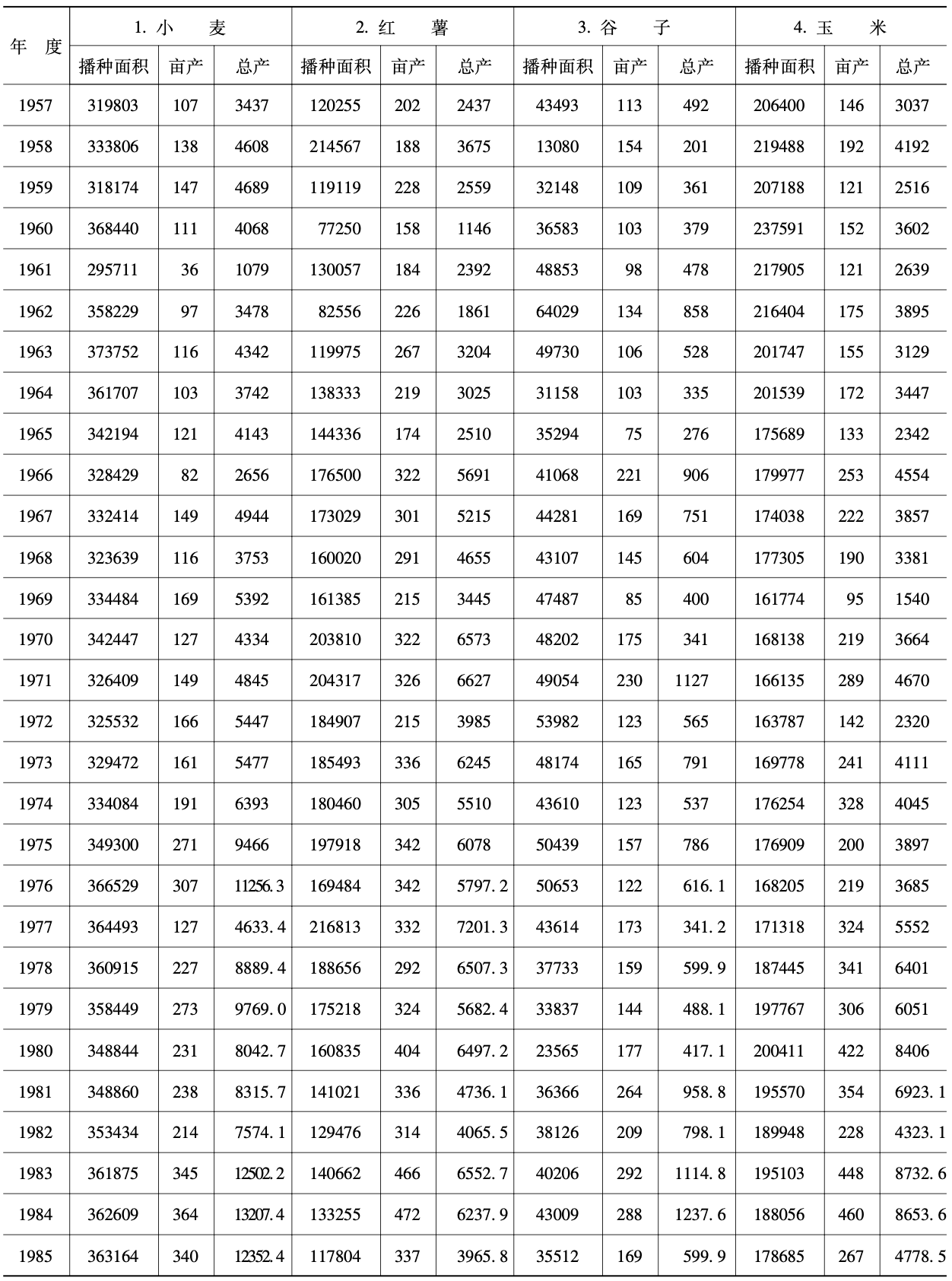

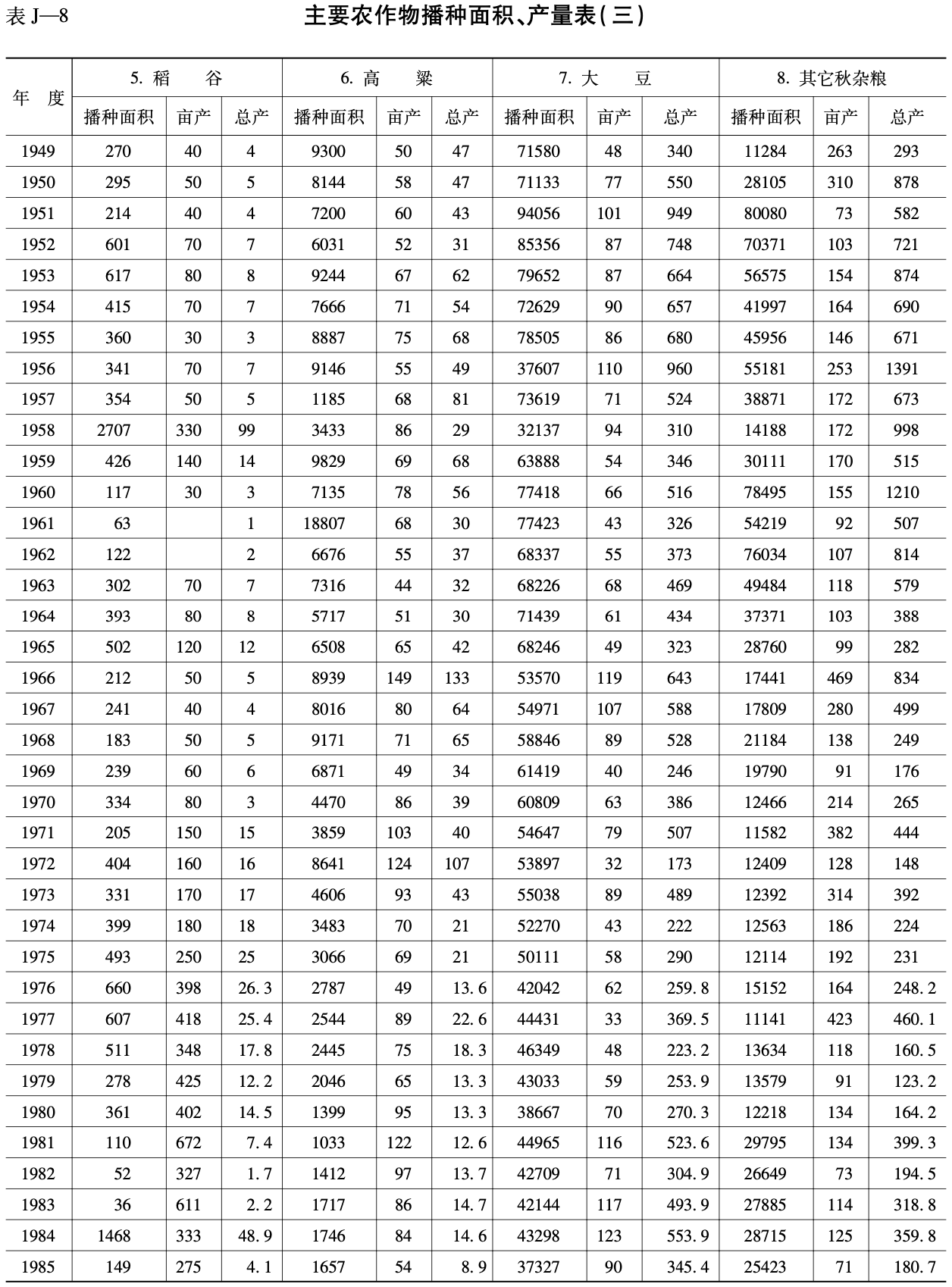

第三节 农作物品种、面积、产量

新安主要农作物分为粮食作物和经济作物两类。粮食作物按茎花结构可分为三类:禾本科作物有小麦、大麦、仁麦、玉米、谷子、高粱和水稻等;豆科作物有黑豆、黄豆、白豆、小豆、绿豆、豇豆、豌豆、扁豆等;簇花科有红薯。按收获季节可分夏粮作物和秋粮作物。夏粮作物以小麦为大宗,兼有大麦、仁麦、豌豆、扁豆等;秋粮作物以玉米、红薯为大宗,兼有谷子和豆类。80 年代初和 50 年代初相比,粮食作物总产、单产增加,而种植面积减少 12.8 万亩。其中夏粮面积减少 8.8 万亩,秋粮减少 4 万亩。在夏粮中小麦面积增加 2.9 万亩,夏杂粮因产量低逐年压缩,减少 10.9 万亩,几乎绝迹。在秋粮中,红薯面积增加 7.3 万亩,玉米、谷子、大豆和其它粗杂粮均有减少。

小麦 全县普遍适宜种植,稳产高产,是主要粮食作物之一,常年种植面积 37 万亩左右。60 年代以前,占全年粮食作物播种面积的 35%,70 年代上升到 40%,近年上升到 45%左右,其产量占全年粮食总产量的 40%以上。

玉米 全县以种植夏玉米为主,常年种植面积在 18 万亩左右,春玉米有少量种植。玉米生长过程中,常受旱、风、涝、病、虫等自然灾害影响,特别是常遇“卡脖旱”(在雄穗扬花、雌穗吐缨的 8 月前后),造成减产,甚至绝收。

谷子 种植历史悠久,抗旱力强,耗水量少,适宜丘陵旱地种植。但由于耕作粗放,用地养地失调,造成产量低、茬口重,近年种植面积大减。

红薯 种植历史仅百年左右。红薯耐旱、耐瘠薄,稳产高产,与新安丘陵旱薄地面积大和“十年九旱”的气候特点相适应。种植面积由 50 年代的 10 万亩左右增加到 18 万亩左右(1977 年最多达 21.7 万亩),占秋粮总产的 50%,占全年粮食总产的 28%,仅次于小麦,居粮食生产第二位,一度成为人们的主食。红薯除食用和作家畜家禽饲料外,又是重要轻工、化工原料。可加工成粉面、粉条、粉皮,也可酿酒。栽培制度,以栽春薯为主,一年一熟。1981 年后,由于小麦、玉米产量增加,人民生活提高,红薯栽种面积逐渐减少,且多鲜食和作为家畜饲料之用。1985 年,种植面积仅 11.78 万亩,总产 3965.8 万斤(折粮),占粮食总产量的 17.7%。

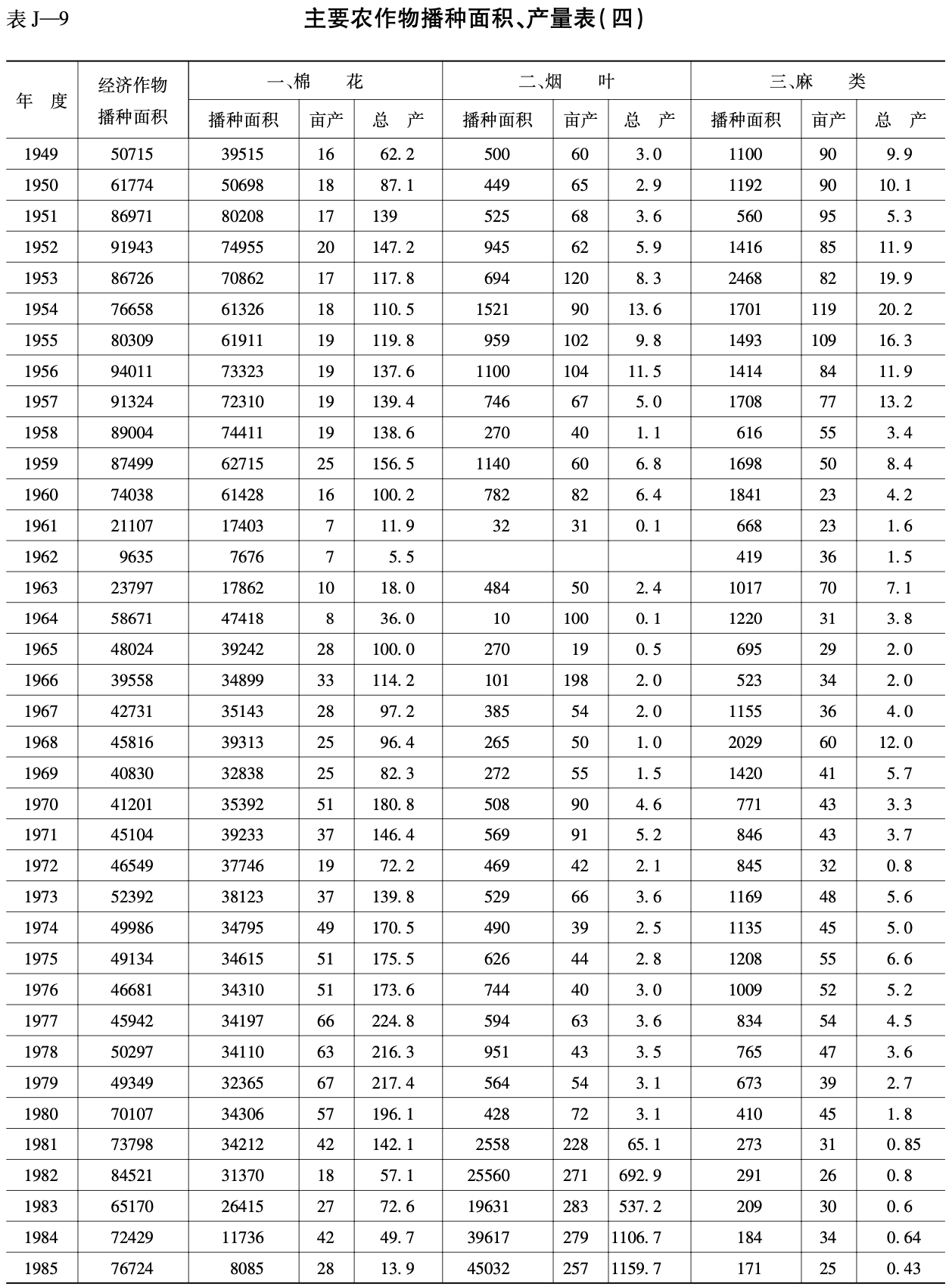

经济作物主要有棉花、烟叶、油料和蔬菜等。

棉花 棉花种植历史较长。新中国成立前,因受土地、气候等自然条件限制,种植面积很小,每亩产皮棉只有 10 余斤,且品质低劣,仅供农民自己解决衣着之用。新中国成立后,棉花生产有所发展。1965 年前,种植面积一般稳定在占总耕地 10%左右。1965 年以后,种植面积 3 万多亩,平均亩产 50 斤左右。1979 年种植面积 3.5 万亩,平均亩产 67 斤,除农民自留棉外,为国家提供商品棉 156 万斤。1983 年,农业内部结构调整,商品棉面积压缩到 2.3 万亩。1985 年已不再种商品棉。

烟叶 烟叶种植历史久远,但面积很少。80 年代前,一般每年种 600 余亩,单产平均 50~70 斤,多为农民自种自用,少数剩余者,也到市场出售,以兰花烟叶和火烟为主要品种。1981 年考察发现,新安为烟叶优生区,开始引种烤烟。在五头、正村、李村等社队种植 2558 亩,单产 254 斤,总产 65.01 万斤,平均每亩产值 179.68 元。1982 年发展到 25560 亩,单产 271 斤,总产 692.9 万斤,平均每亩产值 191.7 元,总经济价值 490.2 万元,烟农户平均收入 273 元,人均收入 54 元。全县每人平均增加收入 11.7 元,国家增加税利 200 万元。1984 年,烟叶栽种面积 4 万亩左右,总产 1100 万斤。但烟叶生产受国家计划控制,需按计划生产。

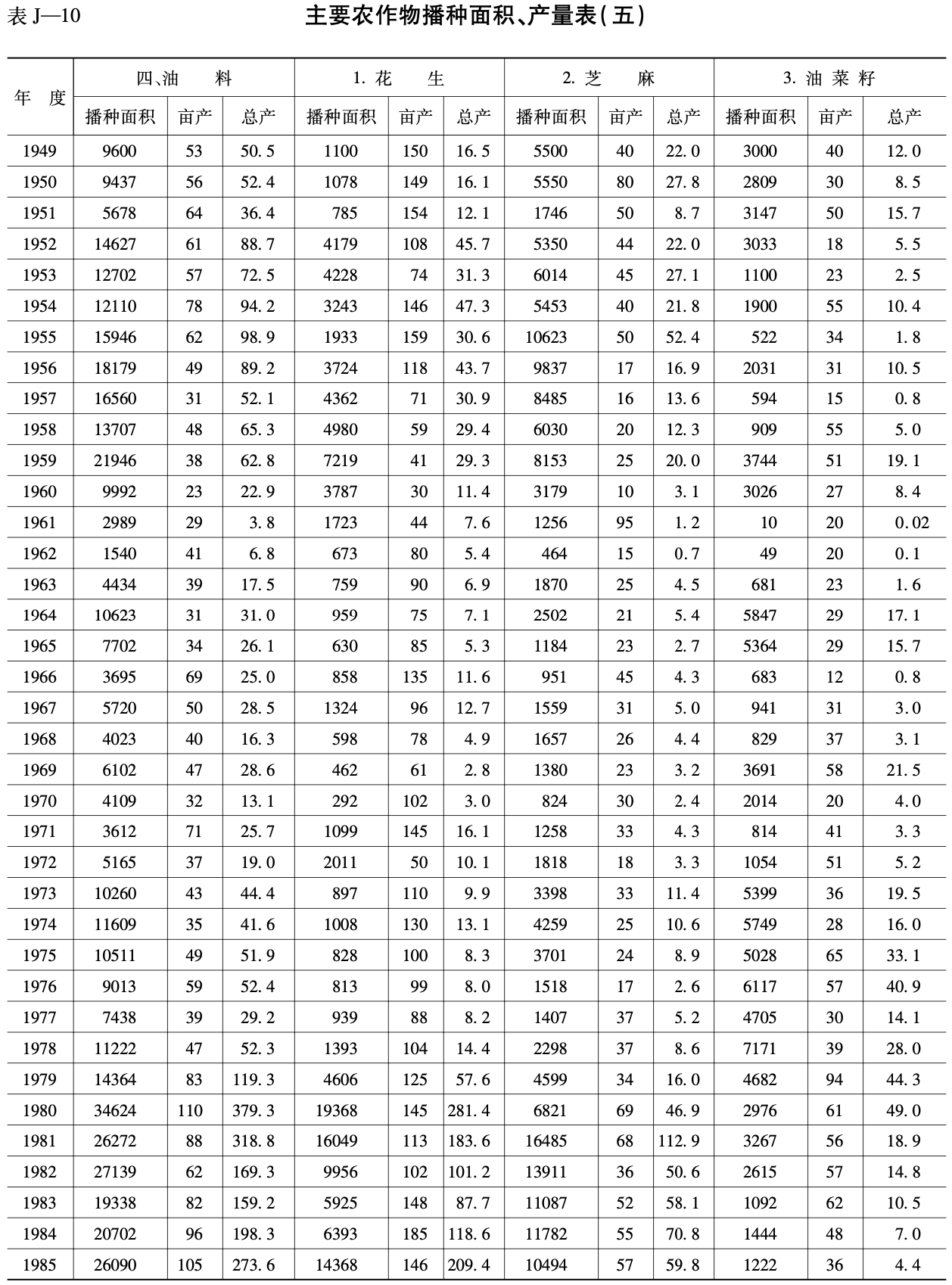

油料作物 有花生、芝麻、油菜籽等,全县各地均适宜种植。新中国成立前,生产技术落后,管理粗放,大都是零星种植,产量甚微。新中国成立后,种植面积逐年增加,引进良种,总产、单产均有提高。1980 年最多种植面积 34624 亩,比 1949 年增加 3.5 倍,单产增长 1 倍,总产值增长 6.5 倍。

蔬菜瓜果类 每年种植万亩左右,除农民自己食用外,多余的到市场出售,供应城镇居民和工矿区。近年,推广塑料大棚种植蔬菜新技术,不仅提高了蔬菜产量,增加菜农收入,而且调节了蔬菜上市季节。食用菌类蔬菜如平菇、香菇以及木耳等,亦有较多种植。

第四节 农业技术推广

新安历史上农业技术落后,耕作粗放。传统的耕作制度,在沿河灌区和村边近地,土壤肥沃,多实行一年两熟或二年三熟,其主要形式为小麦—玉米(谷子),或小麦—夏休闲(称晒旱地)—小麦—玉米。丘陵区为小麦—玉米—小麦—夏休闲,或为小麦—玉米—冬休闲—棉花,丘陵旱薄地多为一年一熟,采用夏休闲或冬休闲的办法来恢复地力,其轮作方式为小麦—夏季休闲—小麦,红薯—冬季休闲—棉花。山区多为一年一熟,春玉米—冬季休闲—春玉米,或豆类—冬季休闲—春玉米。种植方法有单作、间作、混作。夏收有小麦、豌豆、扁豆单播,小麦、扁豆或大麦、豌豆混播。秋收有玉米、谷子与豆类间作、混作,玉米与谷子间作,棉花与芝麻、豆类间作。间作、混作都有抗灾稳收作用。农谚有“豌豆搅大麦,一亩地收八布袋”之说。

作物多为稀植。小麦用当地强冬性品种,每亩播种量为 3 公斤左右。玉米、红薯每亩仅千余株,谷子、棉花更稀,俗曰:“稀谷子大穗”“棉花地里卧下牛”。

新中国成立以后,致力于农业新技术的推广。其主要项目有:

一、合理密植

1955 年开始,对小麦、玉米、红薯等作物种植推广合理密植。小麦改宽行距 7 寸~1 尺为 6 寸或 5 寸 5 分;加大播量,旱地每亩增加到 8~9 公斤,水肥地每亩 9~10 公斤;实行靠耧和并耧播种,保证密植匀播。玉米每亩增加到 2500~3000 株;红薯每亩增加到 3000~3500 株;棉花高水肥地每亩 3000~4000 株,中水肥地每亩 4000~5000 株,旱平地每亩 5000~7000 株,丘陵旱薄地每亩 8000~10000 株。

二、早播套种

玉米历来为收麦后随犁直播,或干犁冲沟,待雨播种,往往推迟播期,到抽雄期多遇“卡脖旱”,造成减产。1970 年以后,推广麦垄套种、贴茬点种新技术,提早播期,避过旱期,增产效果显著。麦垄套种,即在麦收前 10~15 天,用点播器或锄头在麦垄内点播玉米,收麦后深锄灭茬。1979 年推广马头大队小麦品种对路、适时早播、培育冬前壮苗等栽培技术,对丘陵旱地小麦增产起到显著作用。60 年代,推广了红薯火炕育苗,改变了长期靠温床育苗移栽的办法,对红薯的早栽、全苗、高产起到较大作用。

三、合理灌溉

历史上新安小麦少冬灌。50~60 年代,推广小麦合理灌溉,逐步形成浇封冻水、返青水、灌浆水等一套合理灌溉制度。冬灌掌握“夜冻日消,浇着正好”的适宜时机。

四、种子处理

为了防治病虫害,50~60 年代,推广了播种前的棉花、玉米晒种,小麦胶泥水选种及红薯种的温汤浸种。60 年代又普遍推广了“1605”“赛力散”“西力生”拌种。80 年代试验推广红薯托布津浸种,小麦、玉米等作物的“磷酸二氢钾”浸种拌种。

五、深翻改土

1957~1958 年,推广深翻改土,加厚活土层,结合施肥改良土壤。1965~1966 年,全县大面积修水平梯田,深翻平整土地,深度达 0.33 米以上。

六、科学管理

1970~1976 年,连续 5 年从偃师县请进农民小麦技术员,传授岳滩看苗管理技术,推广高(产)、稳(产)、低(成本)经验。1979 年,总结推广马头大队丘陵旱地小麦“深翻改土,蓄水保墒,伏秋雨冬春用”和底肥一次施足(一炮轰),不施追肥的管理经验。玉米中耕推广头次浅、二次深、三次浅的办法。棉花推广一深到底,深锄 7 遍的中耕技术,旱地实行高密度早打顶的管理办法。红薯管理改翻秧为提秧。80 年代,实行全面科学管理,小麦实行按叶龄促控,穗期喷施磷酸二氢钾。地膜覆盖新技术也得到应用。

第五节 良种引进、培育和推广

1949 年前,农作物种子繁杂,无科学名称,多以品种颜色和外形而得名。小麦有“小白芒”,丘陵瘠薄地种植;“蚰子麦”,水肥地和沟坪地种植;“和尚头”,全县各地均有种植,易倒伏,产量低而不稳。玉米有“小黄糙”“二黄糙”,因生育期短而得名,适合夏播,但产量低;“白马牙”,生育期长,在水肥地种植。谷子主要有“红毛糙”“刀把齐”“鸡爪谷”“大黄谷”“小黄谷”“白石谷”,均以穗部颜色和形状而得名。豆类按粒色和形状分为黄豆、黑豆、大青豆、绿豆、红豆、扁豆、豌豆、红小豆、花小豆等。花生有“一把抓”和“拖拉秧”两个品种。芝麻有“一条鞭”“毛腿”等品种,因其茎秆形态而得名。红薯因薯块皮色分红皮、白皮、紫皮等。

1952 年,引进“碧玛 1 号”小麦和“胜利 100 号”红薯良种,在县农场试验、示范后推广。1958 年开始,贯彻执行“自选、自繁、自留、自用,辅之以国家必要的调剂”方针,确立了“引优、选优、留优、用优”科学管理制度。1964 年以后,建立县、社、队三级良种繁育体系,县良种场负责良、原种的繁育,社良种场负责加代繁育,生产队种子田负责扩大繁殖,供大田种植。1980 年以后,种子购销实行“四化一供”办法,即:种子生产专业化,种子质量标准化,种子加工机械化,品种布局区域化,以县为单位统一组织供种,取代“四自一辅”办法。同时实行产、供、销合同制,种子公司与原良种生产单位、用种单位(场、队、户)签订产购销合同,良种生产单位按质量向种子公司交售种子,种子公司保证以质论价全部收购,保证用种单位的良种供应。

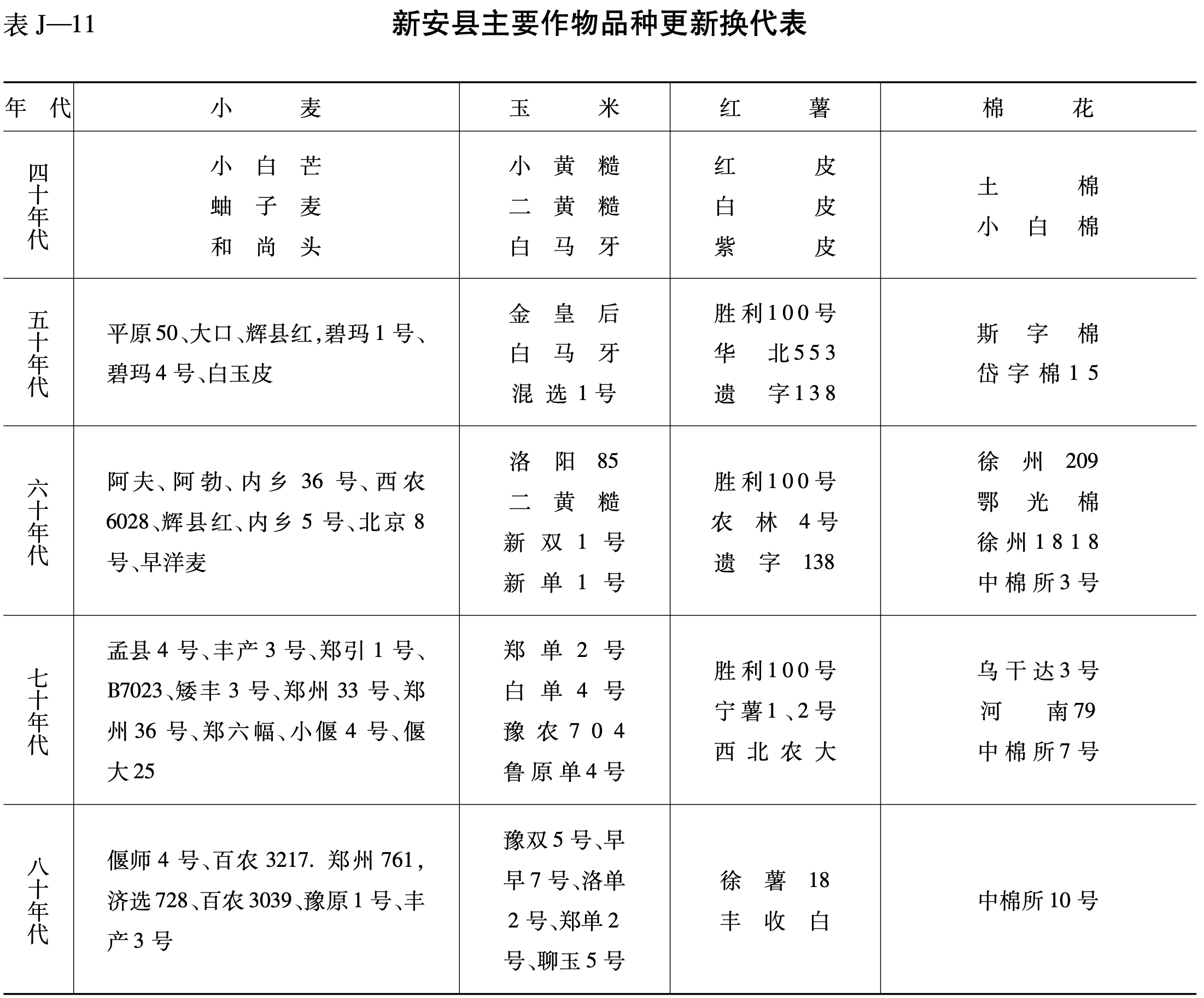

新中国成立以后,随着自然条件的变化,生产水平的提高和作物本身生理遗传性状的改变,农作物品种大致经过四次大的更新,对农业增产都起到不同程度的作用。

第六节 肥料开发利用

50 年代,农田施肥主要依靠人粪尿、厩肥、绿肥等有机肥。农家各建厕所,积存人粪尿;伏天割青沤肥;发展家畜家禽,开发厩肥肥源;实行豆科绿肥掩青;施用饼肥。1955 年改干厕所为湿厕所,修建“瓦瓮式”茅池,村村有厕所,户户有茅池。1963 年试种草木樨掩青,到 1966 年全县种植 1 万余亩。据试验,草木樨掩青可增加土壤有机质 2 至 3 成,土壤含氮量增加 3 至 4 成,相当于每亩施硫酸铵 15 公斤,小麦平均可增产 74%。1970 年,推广腐植酸铵,即利用碳化氨水和风化煤(俗称熏煤)合制而成,是一种有机肥料,具有养分高、肥效长、又可改良土壤等特点,用作底肥、追肥、浸种或叶面喷洒,效果都很好。据试验,每亩施用“腐肥”40~50 公斤,粮食作物增产 15~25%,薯菜类增产 20~35%。1973 年石寺公社建成一座年产 3000 吨的腐肥厂。1974 年洛阳地区科委投资,在县化肥厂建成腐肥生产车间(1976 年停产)。1975 年全县腐肥施用量达 12245 吨。

1965 年推广施用化学肥料,当年平均每亩施用量仅 0.2 公斤。1974 年建成县化肥厂,化学肥料施用量逐年增加。1984 年,每亩耕地平均施用化肥 60 公斤。但同时又出现重视氮磷等无机肥料,对农家有机肥料有所忽视的偏向。

第七节 植物保护

新中国成立前和成立初期,对农作物病虫害的防治,多采取人工捕打,使用红信、白信毒杀或用黑矾(硫酸亚铁)驱虫等办法。1952 年以后,开始使用农药。1962 年建立病虫测报网。1965 年推广以瓢治蚜及蚂蜂、螳螂防治害虫等生物防治措施。1977 年开始实行综合防治,推广黄椒诱蚜、糖醋液、杨柳把大田诱蛾等新技术。

新安县农作物主要病虫害有:

地下虫害有蛴螬、蝼蛄、金针虫、地老虎(土蚕)等多种,危害麦类幼芽及棉花、玉米、红薯、蔬菜等。

小麦虫害中为害最烈者有吸浆虫、粘虫、红蜘蛛、麦蚜等,其次有麦叶蜂、麦秆蝇和麦茎蜂。病害主要有白粉病、锈病(包括条锈、杆锈、叶锈)、腥黑穗病、杆黑粉病等。

玉米、谷子、高粱虫害主要有玉米螟、栗灰螟、高粱条螟、高粱螟、高粱蚜、蝗虫等,多发生在七、八月间,危害作物心叶和果穗。病害有玉米大小斑病,谷子有白发病。

红薯虫害有地老虎、卷叶蛾,病害主要有黑斑病、根腐病。防治红薯黑斑病,曾多次改良品种,推广轮作倒茬,建立无病留种田,温汤浸种,火炕育苗,剪秧栽种等综合措施,但效果不明显。1971 年推广“大屋窖”储藏(红薯入窖后,猛火升温至 38~40℃,保持 4 昼夜,降温至 15℃ 左右),把黑斑病压低到 5%左右。1980 年,推广入窖前采用“甲基托布津”进行药剂处理,是消灭黑斑病的新途径。

棉花虫害有棉蚜、地老虎、棉铃虫、盲椿象、金刚钻、造桥虫、红蜘蛛等,以棉蚜、棉铃虫为害最烈。除用化学药物防治外,还有蚂蜂、瓢虫灭蚜和黑光灯诱杀办法治虫。棉花病害主要是立枯病、黄枯萎病、炭疽病。防治办法主要是轮作倒茬,调换抗病品种,减轻其危害。

防治病虫害药物,历年不断更新。1952 年开始使用 666 粉、滴滴涕、赛力散;1958 年大量推广“1605”“1059”高效剧毒农药;1960 年引进“乐果”“敌百虫”;1963 年引进“3911”高效剧毒农药;1970 年后开始推广“敌敌畏”“保棉丰”等;1981 年引进“辛硫磷”“氧化乐果”等高效低毒农药。

植物保护机械,60 年代初引进手压式喷雾器,80 年代初引进东方红 18 型弥雾机,全县共有各种喷雾器 4824 部,其中东方红 18 型弥雾机 180 部。

附:恶性杂草

全县农田常见恶性杂草有燕麦、菟丝子(俗名老婆筋)、茅草、莎莎草、抓地垄、刺角牙等。茅草、莎莎草遍及全县,为害最烈。发生严重者,不能种植作物。人们习惯用“倒茅草”“干犁茅草湿犁莎”的办法防治,但不能根除。使用“茅草枯”药剂防治,效果良好。

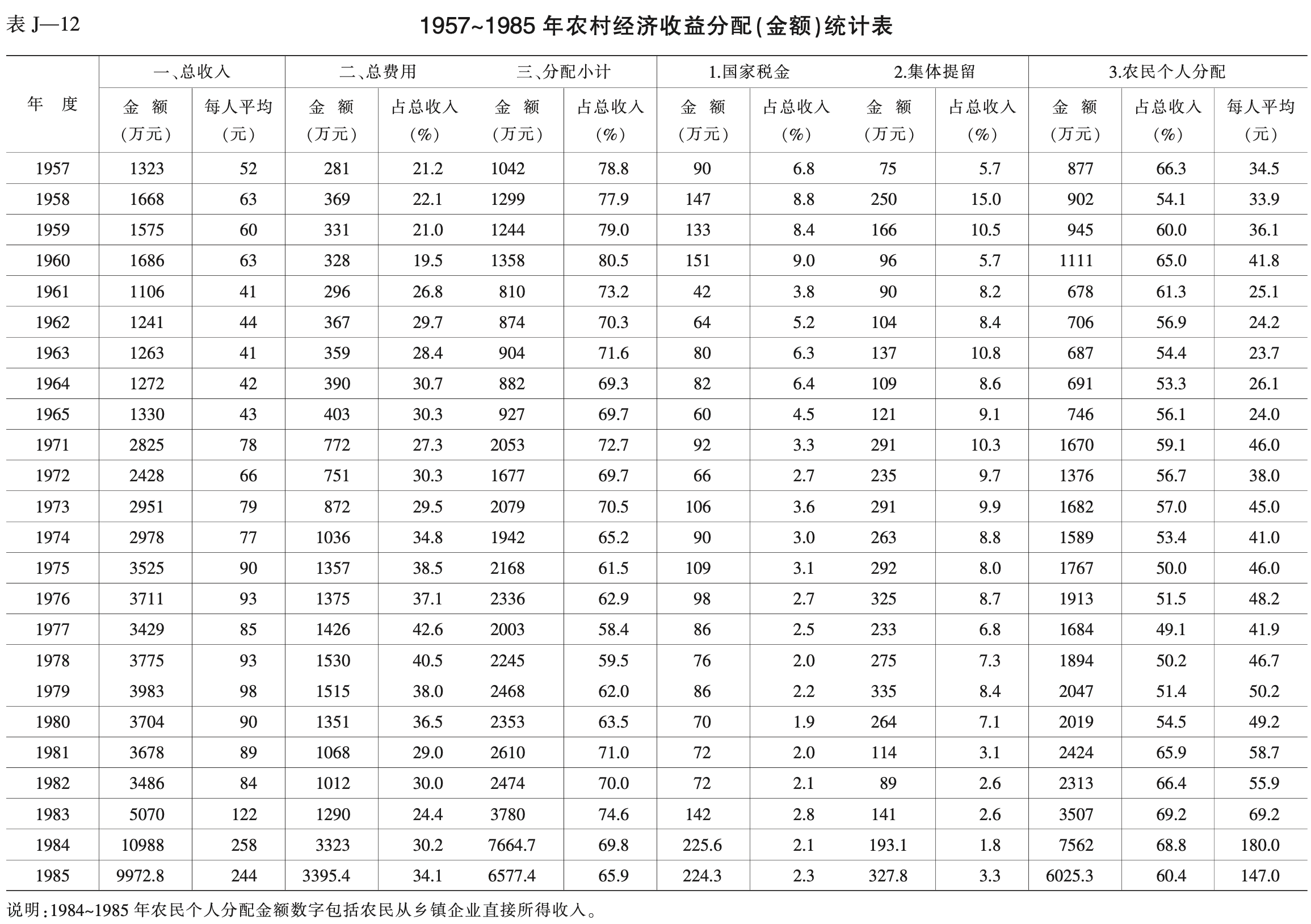

第八节 收益分配

初级社时期,分配办法是以劳动报酬为主,兼顾土地股份,按劳分 60~70%,按股分 30~40%。高级社时期,取消土地分红,夏秋两季粮食除去上交国家和集体扣留以外,按人头分配;金额随着麦秋预分,按劳动日核算到户,年终决算时一次算清。1958 年至 1960 年,人民公社实行工资制和伙食供给制的分配办法,工资和供给的比例为二八、三七、四六不等。工资按月、双月或季发放,伙食按年龄分级供给。1961 年后,取消供给制。粮食预分实行基本口粮加照顾办法,烈军属照顾高于一般社员吃粮水平,五保户、缺乏劳动力的工干家属,照顾到相当于一般社员吃粮水平,缺乏劳动力的困难户照顾到低于一般吃粮水平。五保户、烈军属实行粮款双照顾,其他照顾户按国家牌价交款付粮。金额分配执行夏秋核算到户,年终分配一次算清。1965 年,粮食分配为夏秋预分,实行基本口粮和按劳分配加照顾的办法,基本口粮采取对半、四六、三七分,以四六分为多数。金额分配,实行全年一次统算的办法。1971 年,粮食分配实行基本口粮按折合人口分配的办法,即 5 周岁以下儿童折半分粮。在各个时期中,油料、棉花等经济作物,一般实行按人头分配。1981 年实行“大包干”生产责任制后的分配办法,社员按合同交够国家的,留足集体的,剩余都是自己的,真正体现了按劳分配、多劳多得的社会主义分配原则。历年农村经济收益分配情况详见表 J—12。

第九节 国营三场

新安县有国营原种场、蚕种场、园艺场。

一、原种场

1950 年,县于铁门镇韩都村划出官地 80 亩,占用耿家祠堂 12 间,创建新安县农场。1951 年 3 月,配农业技术推广员 4 名,招工人 6 名。同年,将张钫花园划归农场代管,进行修复,保护园林、文物。1953 年春,将磁涧、老井、小仝乡的机动地调出 154 亩,集中在寒鸦村北,作为农场耕地。农场两处共有耕地 234 亩。1955 年,场部由韩都迁至寒鸦,韩都之土地交当地农民代耕。1957 年 6 月,农场改建为园艺场,10 月初,迁至王乔洞,寒鸦耕地、房屋移交县农校经管。1959 年,农校迁游沟村,土地、房屋等转交县农科所。1964 年恢复寒鸦农场(农科所并入),改名为新安县农业示范场。1974 年,在农业示范场附设农业技术学校。1978 年又恢复农科所,于 1979 年冬并入豫西农业专科学校,迁至游沟村。1980 年,农业示范场改名新安县原种场。

1985 年年底,原种场有耕地 175 亩,果园 11 亩,场址面积 6869 平方米,房屋 88 间,晒场 269 平方米,猪场 296 平方米,大小拖拉机各 1 台,脱粒机 3 部,收割机 1 部,扬场机 2 部,机井 3 眼,共有固定资金 126393 元,流动资金 6677 元。

原种场以繁殖优良品种为主,从 1976 年开始向全县提供良种,到 1983 年共提供小麦原种良种 27.6 万公斤,玉米单、双杂交种 10.1 万公斤,其它良种 5568 公斤。同时,进行了春性小麦墨波播期研究、腐肥效果试验、蚕沙肥效试验、腐铵铜酸铵拌种试验,推广红薯温汤浸种、防治地下虫等新技术。原种场兼搞多种经营,生产项目有:加工面粉和红薯粉,磨豆腐,制糖稀,做砂轮、石棉粉、锉刀,装电瓶,加工口罩、手套等。

二、蚕种场

蚕种场由洛阳地区农业局创建于 1958 年,开始设在偃师县城关镇石硖村,1960 年迁至铁门附近之石洼村,新址属渑池县境。1961 年下放渑池县经管,改名为渑池县蚕桑场。1963~1968 年,又收归洛阳地区管理。1969 年,按蚕业经营归口,划归新安县土产公司管理。1970 年,划归新安县农业局管理。1984 年,改名为新安县蚕种场。

蚕种场生产山蚕、桑蚕、蓖麻蚕种和桑苗等。1964 年,在曹村公社牛心坡购山林 1500 亩,建场房 30 间,饲养柞蚕 50 余万粒,镜选良种 225 公斤。1960 年开始试养蓖麻蚕,4 年制种 25630 合。每年养桑蚕 400 公分蚁量,制种 1500 张,年培育湖桑苗 5 万株以上,先后支援外地优良桑苗 75 万余株。

该场举办多次培训班,培训养蚕、缫丝、育苗技术人员 400 多人次,派出技术员到灵宝、偃师、伊川等地传授技术,嫁接桑树 32 万株,湖桑 60 余万株。

该场广开生产门路,1977 年生产塑料化肥袋 35 万个,1983 年收入 8 万元。

三、园艺场

1957 年 6 月,由烂柯山王乔洞原县农场改建为新安县园艺场。1958 年,附近的刘河、玉梅、水源、老君洞、郭沟、尚庄、南湾等 9 个村的 256 户、1320 口人划归园艺场。1959 年 4 月至 1960 年,园艺场由铁门公社管辖,成为公社的园艺生产大队。1961 年恢复县园艺场,将吸收的农户仍退回。1965 年 5 月至 1969 年和郁山林场合并,作为洛阳林校实习林场,归林校管理。1970 年转给新安县林业局管辖,改名为郁山林场王乔洞园艺组。1975 年 1 月恢复园艺场名称。园艺场面积 800 亩,其中经营面积 250 亩,苹果 155 亩、2200 株,葡萄 46 亩、3800 株,年产苹果 5.9 万公斤,葡萄 5000 公斤。有房屋 45 间,耕牛 2 头,汽车、手扶拖拉机各 1 台,发电设备 1 套。

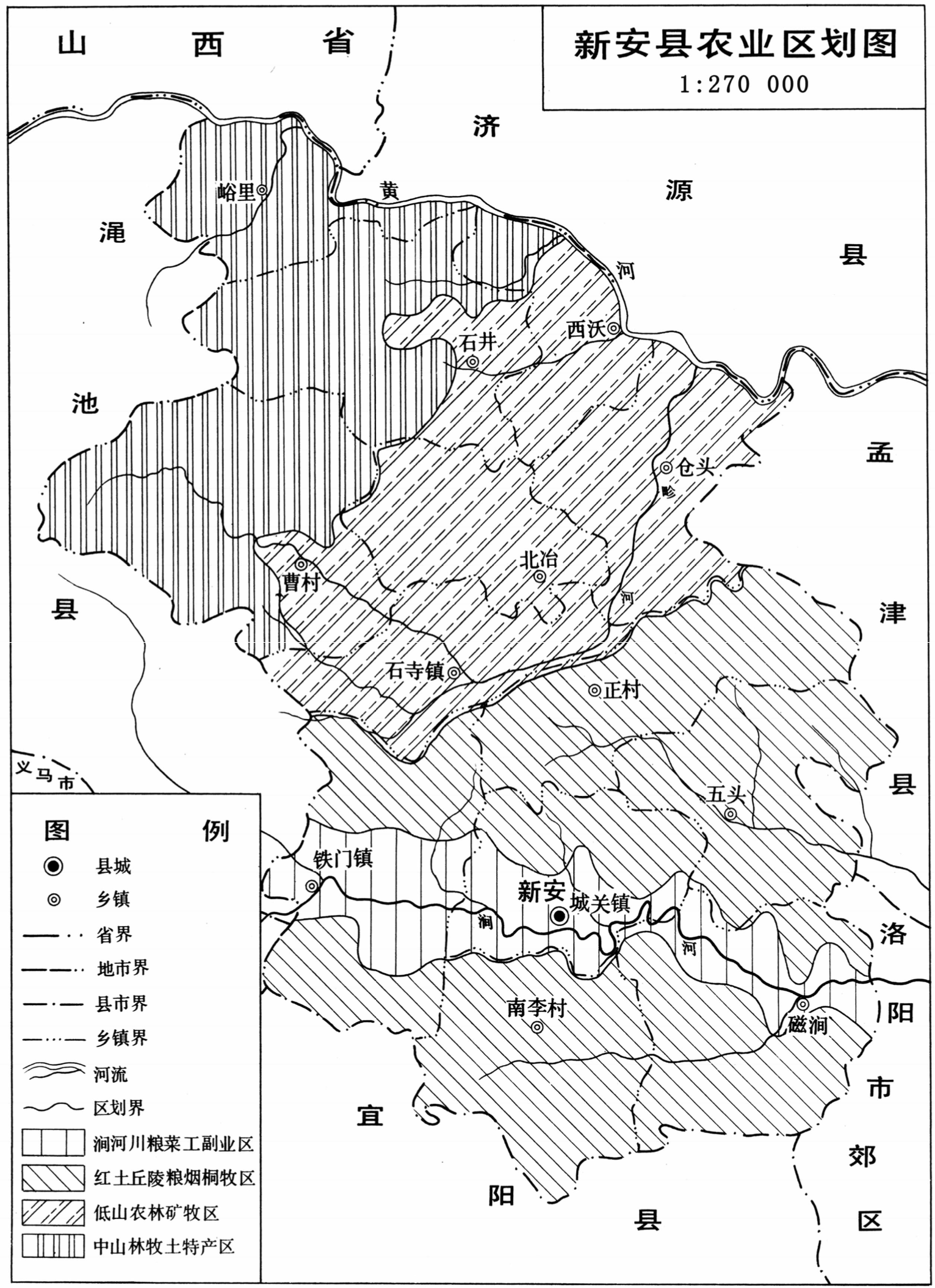

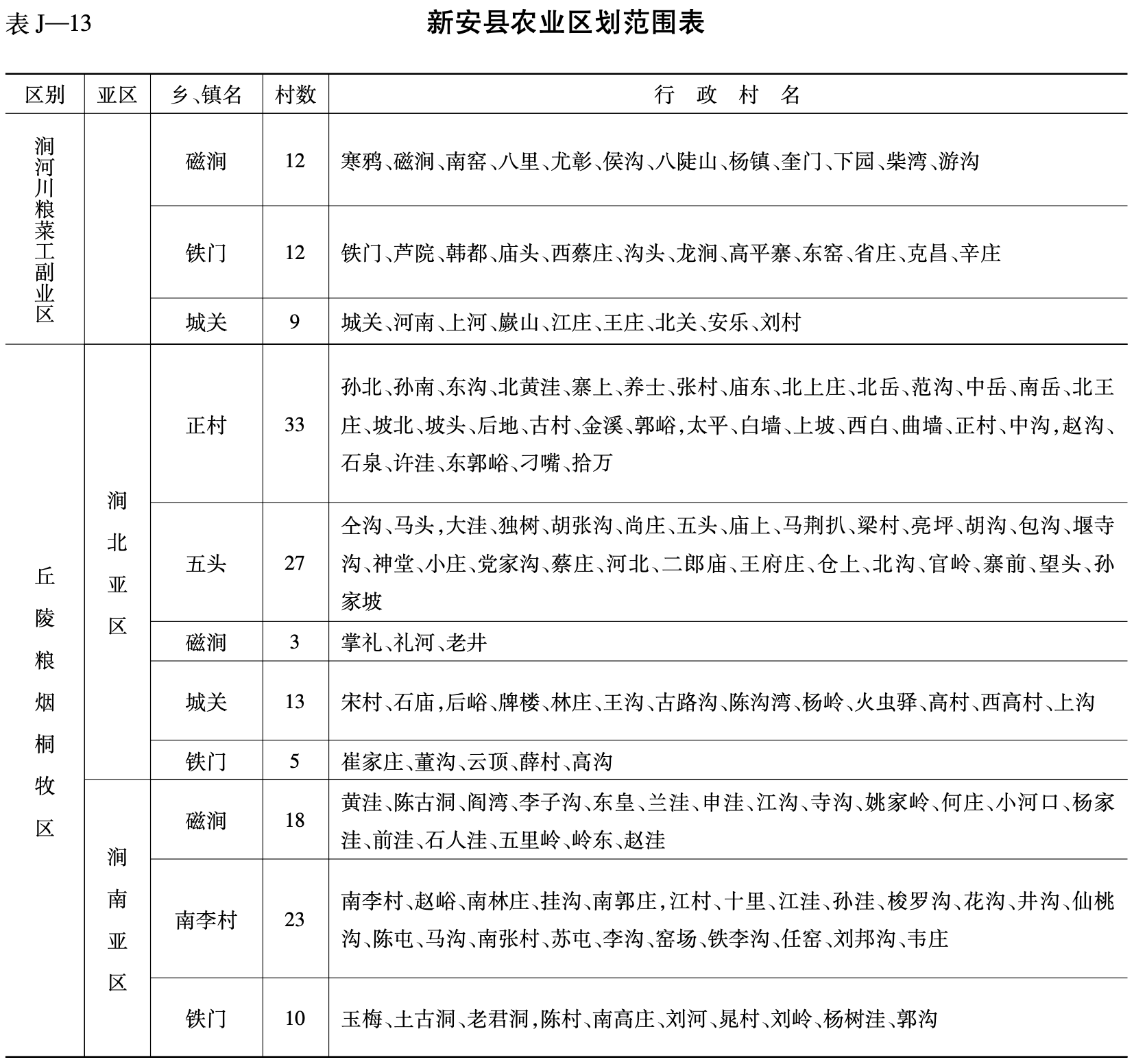

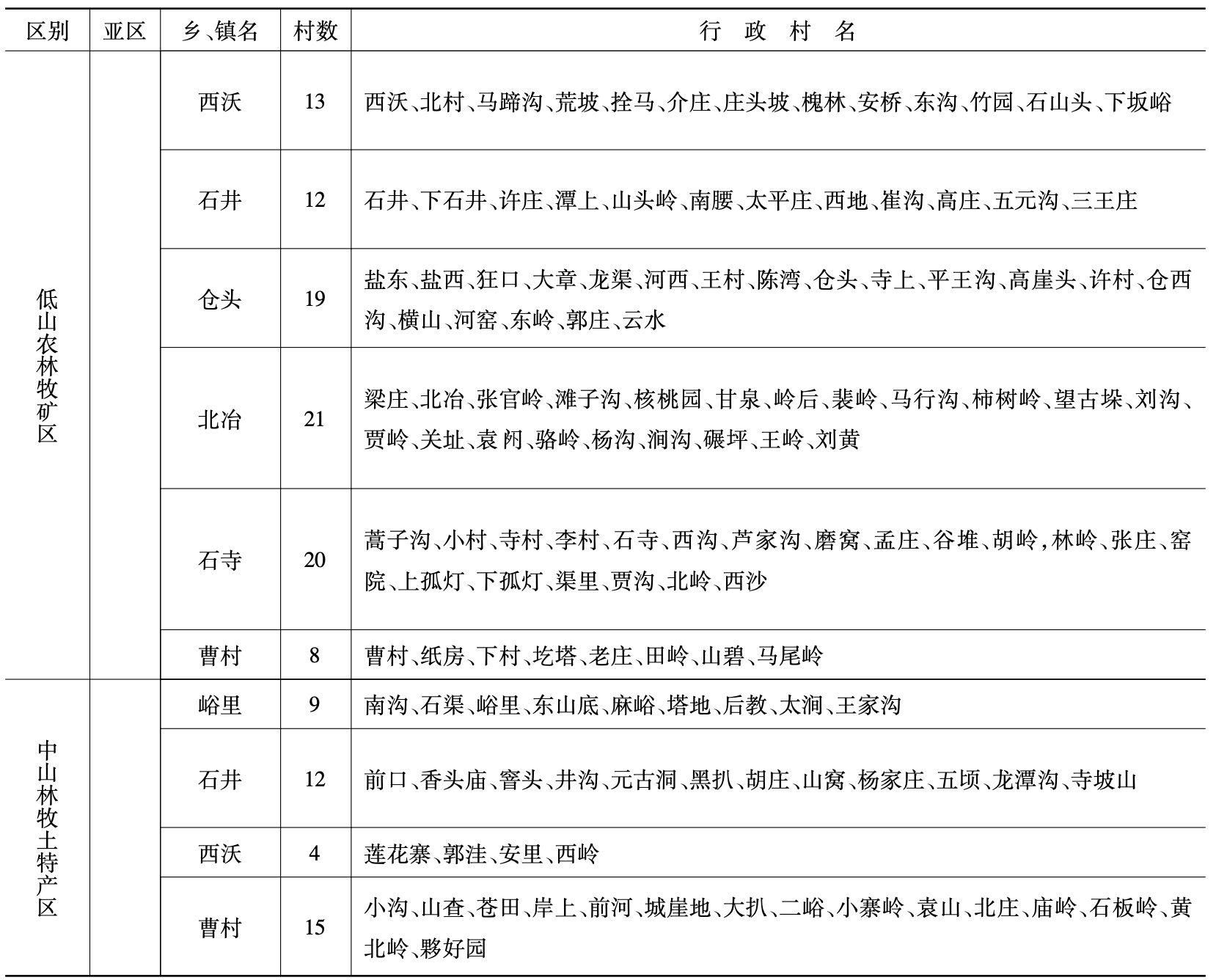

第十节 农业区划

1982 年 3 月至 1983 年 3 月,在全县开展了农业区划工作。按照地域分异规律、农业生产条件和特点,新安可分为 4 个农业区。

一、涧河川粮、菜、工副业区

该区包括磁涧、城关、铁门 3 个乡镇沿涧河两岸的 33 个行政村,农业人口 68881 人,总面积 102 平方公里(折合 153000 亩),占全县总土地面积的 3.79%。耕地 73725 亩,占全县总耕地面积的 11.6%,其中水浇地 41885 亩,占本区耕地面积的 56.8%。区内以粮、菜、工副业为主。粮食作物主要有小麦、玉米、红薯等。地理位置优越,耕地大部分是海拔 300 米以下的河谷川地,土壤肥沃,复种指数高,有精耕细作的条件和习惯;地下水位浅(4~30 米),过境水多,是本县富水区,对发展灌溉有利;人多地少,劳力充足,交通方便,国营厂矿集中,发展商品生产门路广。

该区农业生产发展方向是:稳步提高粮食单产、总产,适当扩大蔬菜、瓜果面积,尽快发展肉、奶、禽、蛋等商品生产,广开多种经营门路。种植业要实行集约经营,推广间混套种,提高复种指数,充分发挥土地潜力。粮食生产要稳定面积,主攻单产,增加总产。小麦是该区优势作物,应积极推广新技术,提高科学种田水平,狠抓平衡增产。

二、丘陵粮、烟、桐、牧区

该区位于涧河川南北两岭,包括南李村、正村、五头 3 乡的全部及磁涧、城关、铁门 3 个乡、镇的部分地区,共 132 个村。农业人口 188152 人,总面积 470.4 平方公里(折合 705600 亩),占全县总面积的 40.5%。耕地 364045 亩,占全县耕地的 57.3%。该区被涧河切割,南北地貌近似,略有差异,可分为两个亚区:

(一)涧北亚区包括五头、正村乡全部及磁涧、城关、铁门 3 个乡、镇的北岭,共 81 个村,人口 127883 人,面积 278.3 平方公里(折合 417450 亩),占全县总面积的 23.9%,占全区总面积的 59.2%。耕地 223579 亩,占全县耕地面积的 35.3%,占全区耕地面积的 61.4%,有效灌溉面积 33752 亩,占亚区耕地面积的 11%。

(二)涧南亚区包括南李村乡全部及磁涧、铁门 2 乡、镇南岭,共 51 个村,农业人口 60269 人,总面积 192.1 平方公里(折合 288150 亩),占全县总面积的 16.6%,占全区总面积的 40.8%。耕地 140466 亩,占全县耕地面积的 22.1%,占全区耕地面积的 38.6%,有效灌溉面积 19072 亩,占亚区耕地面积的 13.6%。

全区土地资源丰富,以种植业为主,粮食生产潜力较大,主产小麦、红薯、玉米、豆类、棉花、油料等,林果以柿子、桐、椿、刺槐、樱桃、苹果树为多,是全县最大的农业区。有荒山荒坡 18.6 万亩,是发展林牧业生产和特产果木的重要地区。但土壤质地差,肥力低,多为红粘土、红黄土、立黄土,土层较深厚,少部分土壤耕层浅,含有砂礓和砾石,有砂礓障碍层;大部分土壤熟化程度低,保水保肥能力差,怕干旱,适耕期短,产量低而不稳。地形复杂,交通不便;人少地多,耕作粗放;水资源缺乏,干旱频仍;植被稀少,水土流失严重。

该区农业发展的方向应是:努力提高粮食单产及总产,适当扩大红薯面积,积极开展多种经营,走传统旱作和现代耕作技术相结合的旱作农业道路,逐步把该区建成粮、烟、桐、牧 4 大商品生产基地。适当调整粮、经用地比例,提高经济作物用地比重,增加烤烟种植面积。改革耕作制度,合理调整茬口,实行粮、烟、油轮作。适当降低复种指数,恢复晒旱地,发展绿肥,扩种豆科作物,用地养地相结合。大力发展林木果树,改善生态环境,提高覆盖面积,保持水土。

三、低山农、林、牧、矿区

该区包括石寺、北冶、仓头 3 个乡、镇的全部及曹村、石井、西沃乡的一部分,共 93 个村,农业人口 130340 人,总面积 327.3 平方公里(折合 490950 亩),占全县总面积的 28.2%。耕地 159750 亩,占总耕地的 25.5%,荒山荒坡面积 15 万亩。该区耕地少,土壤质地差,肥力低。地貌复杂,水源奇缺,光山秃岭,岩石裸露。煤、磺、铝、铁等矿石资源丰富。

该区农业发展的方向是:努力抓好粮食生产,力争做到自给有余,积极发展林牧和采矿加工业,充分利用宜牧草坡,积极发展牛、羊、兔等以草食动物为主的饲养业。

四、中山林、牧、土特产区

该区包括曹村、石井、西沃 3 个乡的部分地区和峪里乡全部,共 40 个村,农业人口 31513 人,总面积 260.6 平方公里(折合 390900 亩),占全县总面积的 22.5%。耕地 36537 亩,占全县耕地面积的 5.8%,有林地面积 14.75 万亩。该区为深山区,山势陡峭,切割较深,峰峦重叠,地貌多姿,海拔大都在 500~1000 米。大部分地区植被覆盖良好,有多种中草药、土特产资源。土地耕层薄,气温偏低,无霜期短,影响种植业发展。文化教育事业落后,科学种田水平低,农业技术装配差,能源缺乏,交通不便。

该区农业生产发展的方向是:稳定宜粮耕地,逐步将 25 度以上的坡地退耕还林还牧,充分利用山区资源优势,大力发展林牧及中草药生产,特别是发展红果树、柿树、漆树、油桐树、核桃树、椋子树等经济林,加快山区建设步伐。

第十一节 机构沿革

1913 年(民国二年),新安农业管理机构仅设有一苗圃,一农事试验场。

1924 年(民国十三年),改设林业局。1925 年(民国十四年),增设实业局。1928 年(民国十七年)林务局(民国十六年林业局改为林务局)与实业局合并为建设局。1932 年(民国二十一年)撤建设局,成立第三科。1933 年(民国二十二年)分设农业推广所。之后,县政府下设建设科,各乡(镇)公所设有经济干事 1 人,属建设科领导。

新安解放以后,县人民政府仍设建设科。

1950 年 6 月改为实业科,1951 年春改为农林科,1953 年 4 月又改为建设科,1956 年改为农业科,1957 年改为农业局。1958 年农林合并,称农林局。1958 年下半年改为农林水电部。1959 年下半年撤销农林水电部,又恢复农林局,年底农林分设为农业局、林业局,又设畜牧科。1960 年 9 月,农、林、牧合并为农林局。1965 年 9 月农林又分设为农业局、林业局。“文化大革命”开始后,机构瘫痪。1967 年县成立第一线生产指挥部,下设农林办公室。1968 年 2 月,县革命委员会下设农林组,1970 年改为农业组。1971 年 8 月,恢复农林局。1973 年 3 月,撤农林局,分设农业局、林业局、农机局。1984 年 5 月,农业局、农机局合并,称农牧局。各乡(镇)人民政府设生产助理员 1 人,负责管理农业生产。

农牧局下属的事业单位有:农业技术推广站、种子工作站、畜牧兽医工作站、兽医院、配种站、植物保护站、气象站、农校、农业科学研究所等。