第二章 畜牧业

新中国成立前,全县牛、驴、骡、马仅 3 万头左右,贫苦农民多无力饲养;猪、羊、鸡等小家畜家禽则几乎家家饲养。但品种退化,疫病猖獗,缺医少药,无力防治。危害最严重的传染病有炭疽、牛肺疫、牛气肿疽、牛瘟、口蹄疫、布氏杆菌病、马鼻疽、破伤风、猪瘟、鸡瘟等。因此,畜牧业很不发达。新中国成立以后,畜牧业几经起伏,直至 1979 年后,始有较大发展。至今,大家畜仍为农业生产的重要动力,部分地区同时发展了肉牛生产。

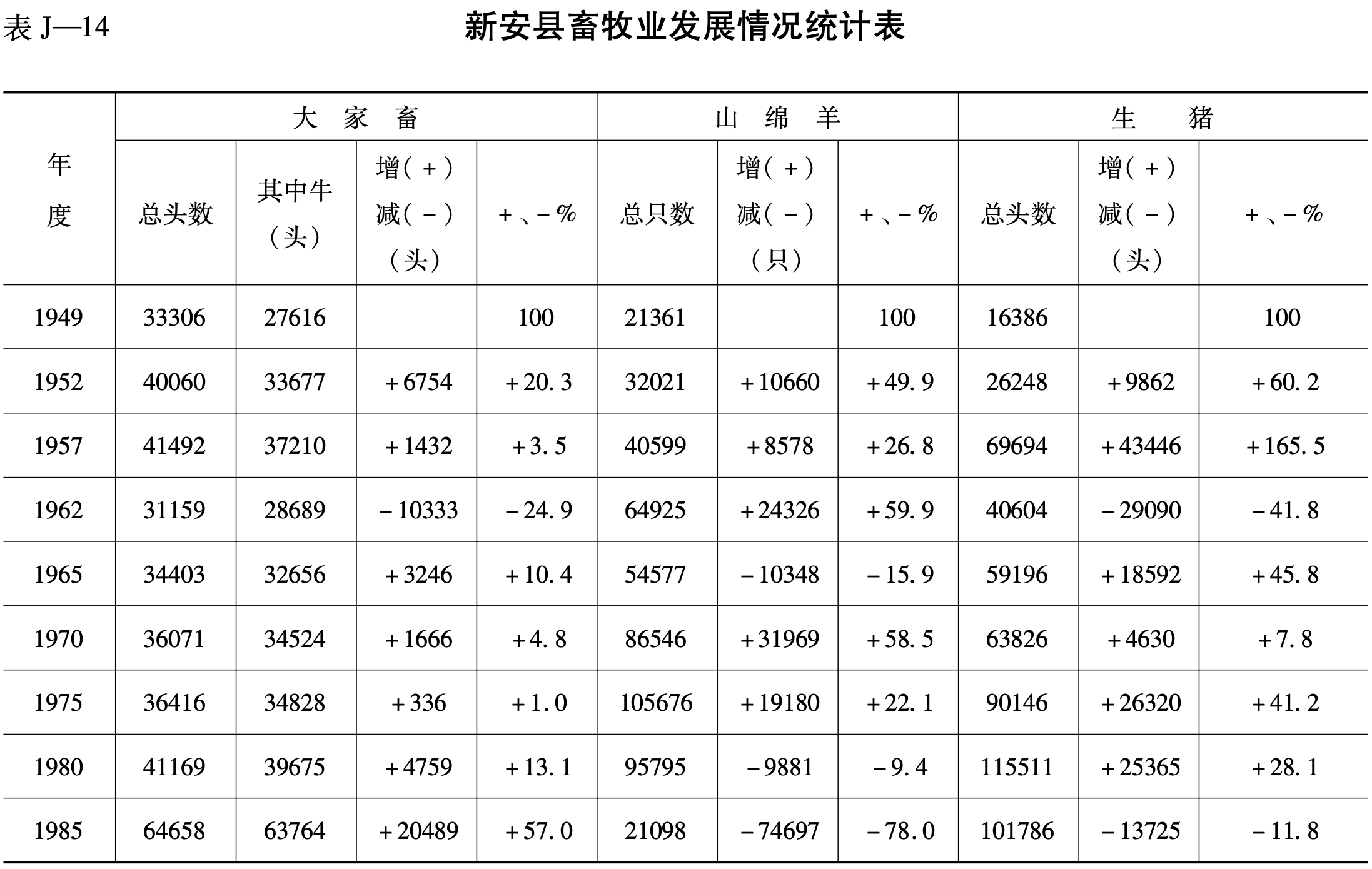

第一节 发展概况

新中国成立后,党和政府采取保护、扶持、奖励的政策,加速畜牧业发展。到 1955 年,大家畜发展到 47582 头,比 1949 年增长 42.8%,年年都呈上升趋势。从 1956 年到 1962 年,由于工作上的失误和自然灾害的影响,大家畜数量连年下降。1962 年下降到 31159 头,比 1955 年减少 16423 头,下降 34.5%,比 1949 年还少 2147 头。1963 年后,大家畜头数开始回升,至 1965 年回升到 34403 头。“文化大革命”的十年中,一直徘徊在三、四万头之间,没有恢复到 1955 年的水平。1979 年以后,党和政府积极扶持鼓励农民饲养大家畜,大家畜迅速发展,到 1985 年年底存栏 64658 头。生猪生产从 1949 年到 1958 年,一直稳步上升。1958 年年底存栏达 69694 头,为 1949 年的 4.25 倍。1958 年以后开始下降,到 1961 年年底,存栏 26989 头,比 1957 年下降 61.8%。1962 年开始又有回升。1980 年最高达 115511 头。1980 年以后稳定在 10 万头左右。山绵羊,1950 年后逐年发展,至 1968 年达 123577 只。1980 年以后,养羊减少,加之市场宰杀量过大,呈现大幅度下降。到 1985 年,全县存栏羊数仅 21093 只,倒退到 1949 年的水平。家禽,特别是养鸡业迅速发展,1984 年达到 746791 只,比 1978 年增加 1 倍以上。全县出现养牛、养猪、养鸡专业户 291 户,收入占家庭总收入 70%以上。

但是畜牧业内部结构还不合理,经济效益差。主要表现为食粮性家畜多,食草性家畜少;公畜多,母畜少;老龄多,幼龄少。长期片面强调以猪为首,忽视草食畜禽的发展。新安县发展各种畜禽条件优越,饲草资源可载畜 50 万个羊单位,而目前仅利用 60%左右。

第二节 畜禽种类分布

新安县大家畜有牛、驴、骡、马,以牛为主。历史上,磁涧、城关、石寺、仓头等乡饲养马属动物甚多,用以拉胶轮车,搞物资运输,或把山区的煤炭驮运出山,把工业品运进山区。1955 年全县马属动物在 5000 头左右,约占大家畜的 10%左右。此后,由于电力、汽车的应用,代替了部分驮运“拉脚”和畜力拉磨拉碾,马属动物逐渐减少。1975 年以后,架子车广泛应用,小毛驴拉架子车搞短途运输,养驴有回升趋势。曹村、石井、峪里山区因草资源丰富,适宜放牧,故养牛较多,但多系野配,品种低劣。正村、五头、磁涧、南李村等地因耕地面积大,主要靠牛耕役,故养牛较多。

小家畜家禽有猪、羊、狗、猫、鸡、鸭、鹅、家兔、水貂等。新中国成立以后,长期把猪列为“六畜之首”,大力提倡,所以发展较快,除回民家庭外,汉族基本上家家饲养。曹村、石井、北冶一带牧草资源丰富,为山、绵羊主要产区。正村、五头、磁涧、城关、南李村、铁门一带,种红薯较多,饲料来源广,养猪较多,也养一部分青山羊、绵羊、奶羊。养鸡则较为普遍,近水村落农家有养鹅鸭者。1965 年引进安哥拉长毛兔和青紫蓝等肉兔,在正村、仓头、五头、城关、磁涧、南李村等地发展较快,1981 年全县最多养长毛兔 16 万只。水貂是肉食性珍贵动物,饲养管理技术复杂,1970 年以后引进,均为集体办场饲养。1979 年以后,转为重点户饲养。狗、猫以往农村家家喂养,近年由于农药的推广和灭鼠药的滥用,猫几乎濒于灭绝,致使老鼠大量滋生,危害极大。

1985 年,全县有大家畜 64658 头。其分布情况为:峪里乡 1900 头,石井乡 6346 头,西沃乡 3179 头,仓头乡 4390 头,北冶乡 4647 头,石寺镇 3848 头,曹村乡 5105 头,正村乡 6095 头,五头乡 9471 头,磁涧乡 6381 头,城关镇 4862 头,南李村乡 3591 头,铁门镇 4830 头。

第三节 品种改良

一、黄牛

新中国成立以后,黄牛品种的改良大体分三个阶段:50 年代主要是土种选优,引进少量南阳黄牛。60 年代,大量引进新品种,改良本地土种,先后引进有南阳牛、晋南牛。70 年代末期,继续引进优良品种,推广冷冻精液人工授精新技术,改良发展耕牛和商品肉牛,先后引进有秦川牛、夏洛来牛、西门塔尔牛、利木赞牛、黑白花牛等品种。肉牛和本地黄牛杂交所生后代,发育快,体形大,为优质商品肉牛,可对外出口。1979 年到 1983 年配种 9344 头,怀胎 5952 头,出生 3601 头。1980 年被河南省确定为商品肉牛基地县之一。

二、驴骡马

50 年代,驴、骡、马多为土种。60 年代以后,引进伊犁马、关中驴、泌阳驴和杂交种马等,分配在各个配种站。县配种站年配马、驴 150 头左右。

三、生猪

本地土种大耳黑猪、褶皮猪,繁殖率高,适应性强,耐粗饲,但生长缓慢,需一年以上出栏,体形小,成猪一般仅 50 多公斤。1954 年引进苏大白种公猪,杂交后代耐粗饲生长快,体形大,可长 200 公斤左右,但抗病力差。1963 年以后,引进乌克兰猪、巴克夏猪、中型约克夏猪、大型约克夏猪、新金猪、宁乡猪、泛农花猪、长白猪、杜洛克猪等。正村、五头、南李村、磁涧一带,养宁乡杂交猪较多,耐粗饲,食欲旺盛,生长快,但出肉率低。石寺、城关、铁门一带,多养约克夏猪、新金猪、长白杂交猪等品种,体形大,肌肉丰满,出肉率高。随着生活水平的提高,人们普遍讲究营养结构,喜吃瘦肉,不喜食肥肉,猪的品种还有待改良。

四、山绵羊

新安土种羊有大尾绵羊和白山羊。大尾绵羊行动稳健,食性好,但毛质差,肉味膻。白山羊性情活泼,肉质优,味美,但毛质甚差。1966 年引进新疆细毛羊,继又引进山东青山羊、白山羊,繁殖率高,皮质好。

五、家禽

土种鸡生长慢,开产迟,产蛋少而小,但抗病力强。1964 年引进固始鸡、来杭鸡,1970 年引进白洛克鸡,1973 年引进白、黑、黄鸡和北京鸭,1975 年引进新汉鸡、澳洲黑鸡、三黄鸡。多数农户饲养杂交鸡生产白(即来杭鸡),约占 40%左右。近年,又引进“郑州红”“288”等优良品种和品系。

第四节 畜牧管理

初级合作社时期,大家畜为集体所有,饲养方式多数是“分犋喂养,养用合一”,个别为大槽喂养,但固定使役人员。这个阶段牲畜膘情好,发展也快。高级合作社基本上保持了初级社的饲养方式。1958 年人民公社化后,饲养方式改为大合槽喂养,养用不一,牲畜膘情下降,数量减少。1979 年以后,集体牲畜转为社员个人喂养。曹村、石井、峪里、北冶、石寺一带草源丰富,夏季以放牧为主;其它地区多常年喂养。

猪的饲养,除“大跃进”时期大办集体猪场,由集体饲养外,其余多为农民家庭饲养。山羊、绵羊饲养方式有:一是集体所有,集体派人放牧;二是社员个人所有,集体派人放牧,肥归集体,繁殖归个人。1979 年后,羊归农民个人所有,有的委托他人代牧,有的个人放牧。家禽全由农民家庭喂养。

第五节 饲草饲料

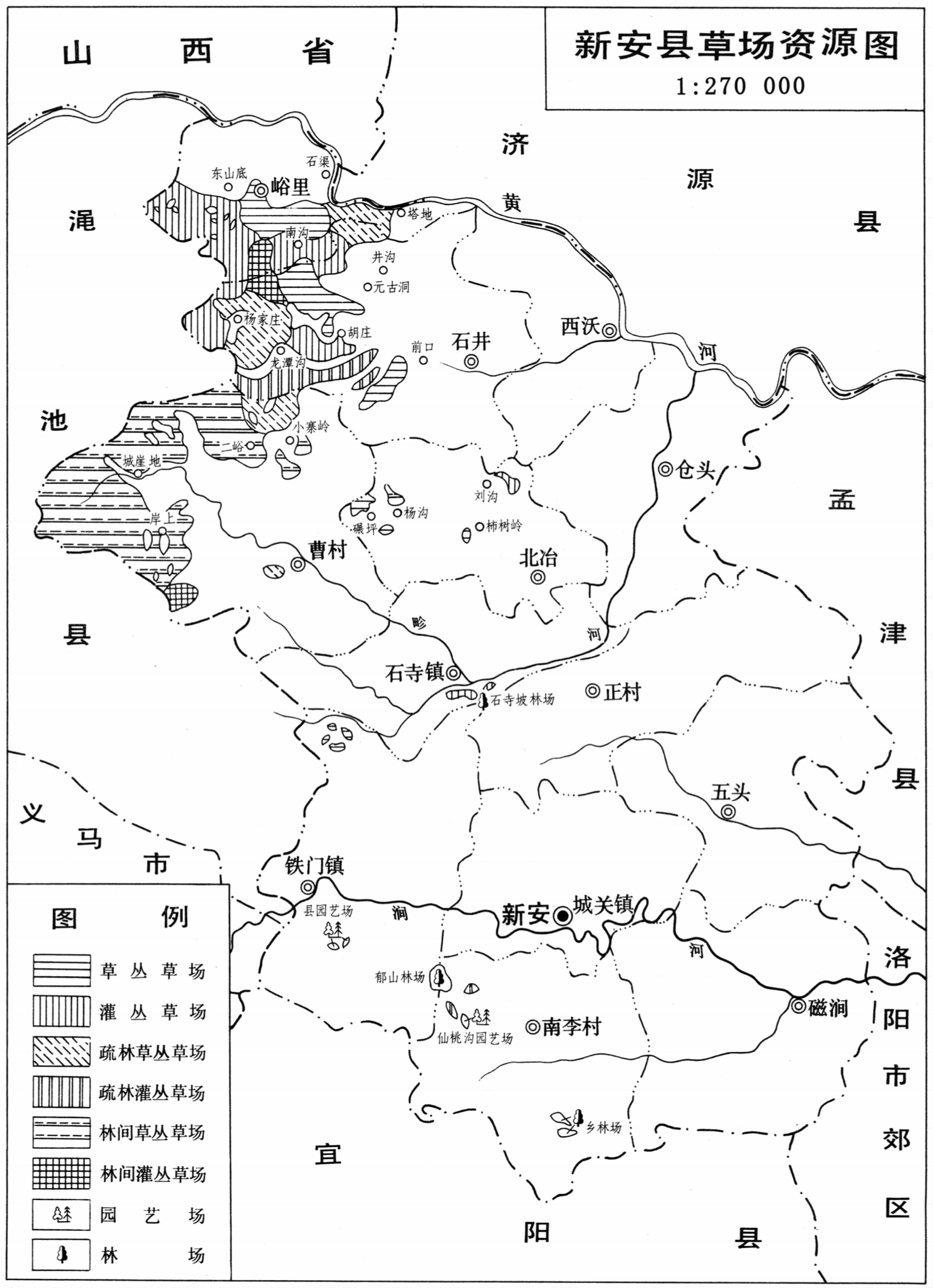

全县有荒山草坡面积 174536 亩,有效面积 122175 亩,年产草 0.7 亿公斤,分布于县西北部的曹村、石井、峪里 3 个乡。其中草丛草场占 15.8%,灌丛草场占 22.1%,疏林草场占 18.5%,林间草场占 43.6%。在草场中,木本科牧草占 31.9%,豆科牧草占 8.7%,菊科牧草占 20.4%,莎草科牧草占 3.7%,灌木类牧草占 32.8%,其它牧草占 2.5%。

全县麦秸、谷草、豆类秸秆、稻草年产量约为 9457 万公斤,红薯、花生秧为 335 万公斤,豆荚皮、糠为 1342 万公斤。麦秸是大家畜的主要饲草,60~70 年代,每遇天旱,麦子减收,麦草也随之减产,造成丘陵地区牲畜严重缺草,每年需要从外地购进一部分。

牲畜饲料分精、粗两类:多年平均集体留精料 1127 万公斤,奖售饲料 101 万公斤,主要品种为大麦、玉米、黑豆、红薯干等;粗饲料主要有饼、麸、糠、渣等,据 1980 年统计共有 3074 万公斤。

饲草饲料加工:1955 年全县推广饲草青贮(主要为玉米秆),共贮 1750 万公斤。1969 年使用粉碎机,对红薯秧、玉米芯、豆秸、树叶、红薯干、渣类、豆类进行加工粉碎,喂饲家畜家禽。1970 年推广糖化饲料喂猪,效果很好。1981 年县粮食局成立饲料公司,配制复合饲料,营养丰富,适应性强。

第六节 疫病防治

一、疫病的发生和防治

1953 年,青石岭、岭东、礼河、正村、石寺,曹村发生牛羊炭疽病 93 例,全部死亡。1961 年石寺西坡有 44 只羊发生炭疽病,死亡 40 只。当时由于人食死羊肉,造成 14 人感染,2 人死亡。此病发病快,死亡率高。1964 年以后基本消灭。

1953 年至 1954 年,磁涧、城关、曹村、五头等地发生牛气肿疽,死亡率高。1954 年以后,开始注射牛气肿疽疫苗,至今未再流行。

1955 年全县猪瘟大流行,死亡 12785 头,死亡率 42%。以后每年注射猪瘟弱毒疫苗,发病率逐年降低,但至今仍未完全控制。

1953 年,全县鸡瘟大流行,死亡 30%。1954 年至 1956 年再次流行,当时育成鸡几乎都感染此病,死亡率很高。1956 年开始注射鸡瘟弱毒疫苗后,初步得到控制,但至今尚未彻底消灭,仍有病情发生。 防疫工作一般分春秋两季进行。1952 年,注射防炭疽、气肿疽两种疫苗,由洛阳地区统一组成防疫大队,以乡为单位集中为牲畜注射。1953 年到 1957 年,由县统一组织防疫队伍,分若干组到各乡防疫。1958 年以后,改以大队为单位,由大队防疫员防治,或几个大队联防。

1956 年,西兽医传入新安,实行“预防为主,防重于治”和中西医结合的方针:定期给畜禽注射疫苗;不从疫区买畜禽;发现疫情,采取隔离、封锁、消毒、紧急预防接种;对死亡畜禽禁止剥皮食肉,进行深埋或火化等无害处理。兽医诊断,由望、闻、问、切发展为实验室诊断、病理学诊断及生物学诊断,治疗技术由传统的白针、火针发展为电疗、电麻、穴位封闭等。县兽医站可作剖腹取胎治疗难产、剖腹按摩治病、瘤胃切开、打开颅腔治疗牛包虫病、牛创伤性网胃炎及创伤性心包尖等大型外科手术。

1981 年曾对全县畜禽疫病进行普查,共发现畜禽常见传染病 26 种,普通病 29 种,中毒病 11 种,代谢病 8 种,寄生虫病 13 种。危害最重者有炭疽、牛肺疫、牛气肿疽、牛瘟、口蹄疫、布氏杆菌病、马鼻疽、破伤风、猪瘟、鸡瘟等传染病。经过几十年的努力,基本消灭的传染病有牛气肿疽、马鼻疽、猪坏死杆菌病,牛肺疫、炭疽;基本控制的传染病有牛口蹄疫、狂犬病、猪肺疫、马传染性贫血、羊布氏杆菌病;呈散发流行的传染病有猪气喘病、牛放线菌病、破伤风、牛恶性卡他热、牛流感、流行性乙型脑炎;流行广泛、危害较大的鸡瘟、猪瘟、禽霍乱、鸡白痢、鸡痘、羊痘、猪口蹄疫、猪传染性胃肠炎、仔猪副伤寒等传染病,也得到一定控制。

二、畜牧兽医机构设置

1951 年建立县兽医站,为全县畜牧兽医技术指导中心。1954 年各区成立联合诊所。1958 年磁涧、正村、铁门、仓头、石寺、石井公社建立兽医站。1959 年建立北冶、南李村、城关、五头公社兽医站。1979 年建立峪里公社兽医站。同时县和公社都建立了配种站。县兽医站建有化验室,备有 600、1500、1600 显微镜,干燥恒温箱,电动离心机,电动水溶锅,电动比色计,手提式高压灭菌器等。

三、技术队伍

全县从事畜牧兽医工作专职人员 122 人,其中有大专毕业的技术干部 28 人,兽医 86 人,学徒 14 人。有畜牧兽医师 3 人,助理畜牧兽医师 13 人。另有专兼职配种员 33 人,农村防疫员 275 人。

第七节 著名兽医

在旧社会,畜牧兽医人员不被人们尊重。特别是对配种人员和养种畜户,更被视为“下九流”而受歧视。新社会,党和人民政府大力提高他们的政治地位,称他们为光荣的畜牧工作者。有的成为劳动模范,出席各级劳模大会;有的被选为人民代表,出席各级人民代表大会,参与管理国家大事,受到人们的普遍尊重。著名兽医和配种员有:

冯毓莹(1903~1981) 新安县磁涧乡八陡山人。他幼年目睹家乡禽畜疫病损失惨重,立志学兽医,1930 年到甘肃牧校就读。新中国成立后,他先在家乡当兽医,1950 年到新安县家畜保育所任所长。他积极学习新知识,成为新安县第一个著名的西兽医,并继承中兽医传统,对马属动物的疝瘤病有独创的治疗经验。

林世清(1912.8~1968.6) 曹村乡小沟人,出身于兽医世家,自幼随祖父学医,18 岁即行医。新中国成立后一直在畜牧战线工作,1952 年曾出席河南省兽医模范代表会议。

郭嵩峨 城关镇江庄人,18 岁开始学习兽医,擅长用简方、验方、针灸治病。1981 年,他把数十年的临床经验汇编成《五十年兽医工作实践经验》书稿,并亲自向青年兽医人员传授。1984 年,已 83 岁高龄,仍免费为群众的畜禽治病。

郭忠新 城关镇岭东村人,20 岁时开始自学兽医,发愤苦读成才,善诊治马属牲畜的四肢病及肠炎,在实践中摸索出治肠炎的特效方剂。1980 年退休后,免费给群众服务,两年内治病牛 3000 余头次,家禽 2000 余只次,猪 600 多头次。1982 年 4 月,河南电视台以《当黄牛耕耘终生,为人民奋斗到底》为题录像表扬,1983 年 2 月又以《退而不休》重映。

赵进臣 仓头乡云水村马河人,自幼喜读兽医书籍,广收民间验方,博采百家之长,以丰富自己的医术,24 岁就成为方圆 60 余里的名兽医。1952 年,他在云水办了一个联合诊所,亲任所长。他对马、牛的呼吸道疾病和破伤风有特殊的疗法,又善于针灸。

张清秀 铁门镇高平寨人,出生于兽医世家,10 岁即随伯父学兽医,15 岁即独自走村串户诊治禽畜。新中国成立后一直在县兽医站工作,曾任站长。1979 年学习人工授精技术,成为新安县第一个冷精配种员。他善于诊治马属动物的疝痛、脱肛。并与他人合作,对母畜不孕症进行专项研究。他是助理兽医师、洛阳地区劳动模范、县第四届人大代表、第五届人大常委会委员。

田云香(女) 铁门镇云顶村杨沟人。她冲破世俗偏见,学习配种技术,成为全县第一个女配种员,曾先后出席过县、地、市模范配种员会议。

其他著名配种员还有:庙头村的邓功爵,八陡山的冯玉竹,克昌村的白虎太,正村的李郁人、李清芳,李子沟的韩庆云、耿老八,韦庄的翟山等。