第十二章 供销

供销合作社在“发展经济、保障供给”总方针的指导下,在沟通城乡经济,支援工农业生产和服务群众生活等方面,发挥了积极的作用。

1949 年初,铁门、北冶等地农民集资办起了供销合作社,狂口、西沃、竹园等地农民办起了硫磺购销合作社,县直机关办起了消费合作社。1951 年 1 月,成立新安县供销合作社筹备委员会。12 月,召开首届社员代表大会,成立新安县供销合作联合社(简称“县联社”),供销合作事业进入了大发展时期。

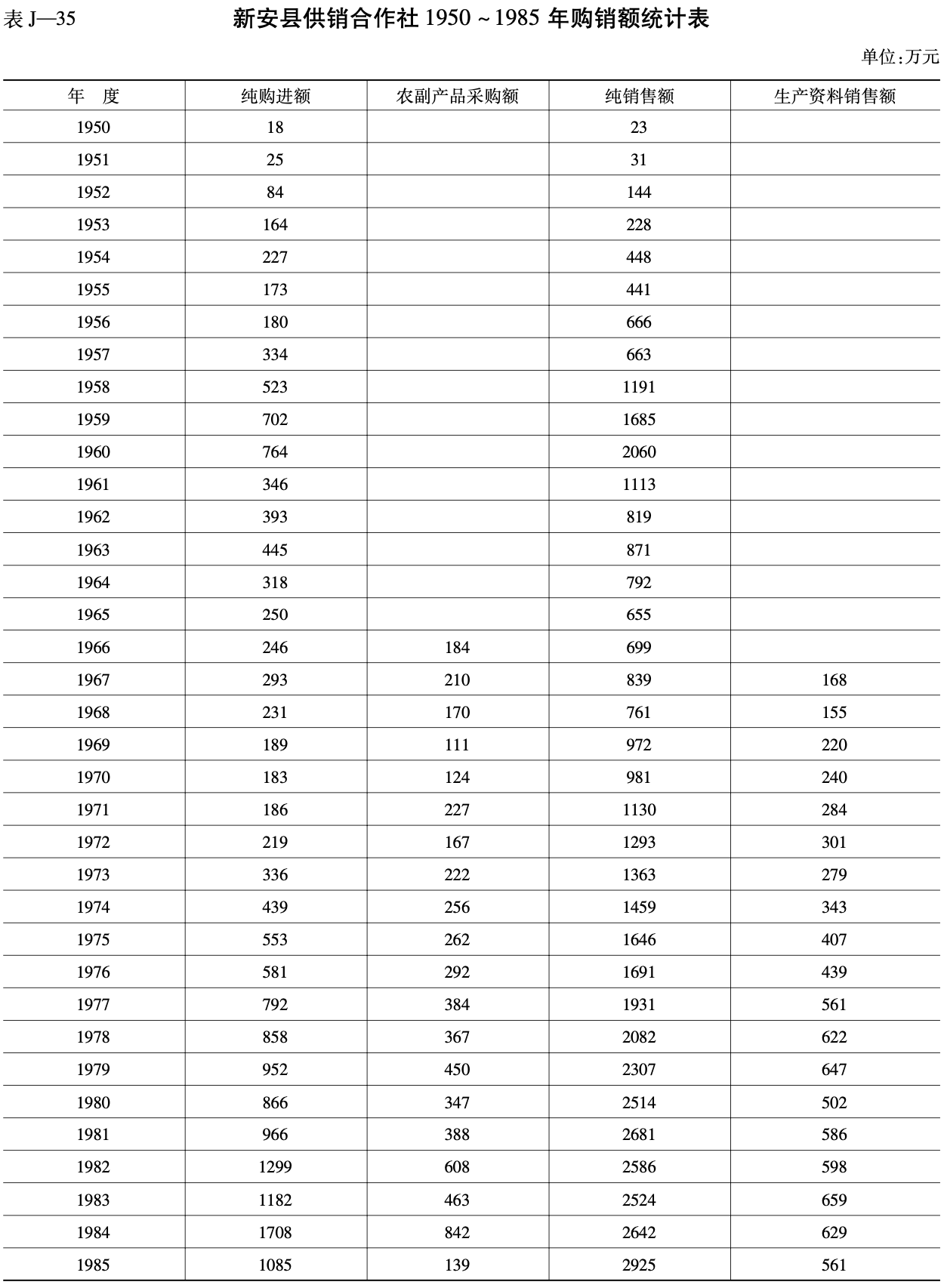

1955 年,全县对私营商业按行业归口改造,供销社负责对农村集镇私营商业的改造,并担负着全县农副产品收购和农业生产资料供应的繁重任务。1956 年,对私营工商业改造任务基本完成。1957 年,全县供销社完成纯购进额 334 万元,完成纯销售额 663 万元。

1958 年,县供销社并入商业局,小商小贩一律过渡入供销社,基层供销社下放给人民公社。1961 年,供销社纯购进、纯销售额分别比上年下降 121%和 83%。贯彻中央“调整、巩固、充实、提高”方针后,供销社又恢复了集体所有制性质,国家退回了供销社的资产。

1965 年,再次自上而下地把供销社集体所有制改为全民所有制。1969 年,县供销社被撤销,干部下放,财产“平调”,业务并入县商业局,直至 1975 年,再次恢复县供销社。

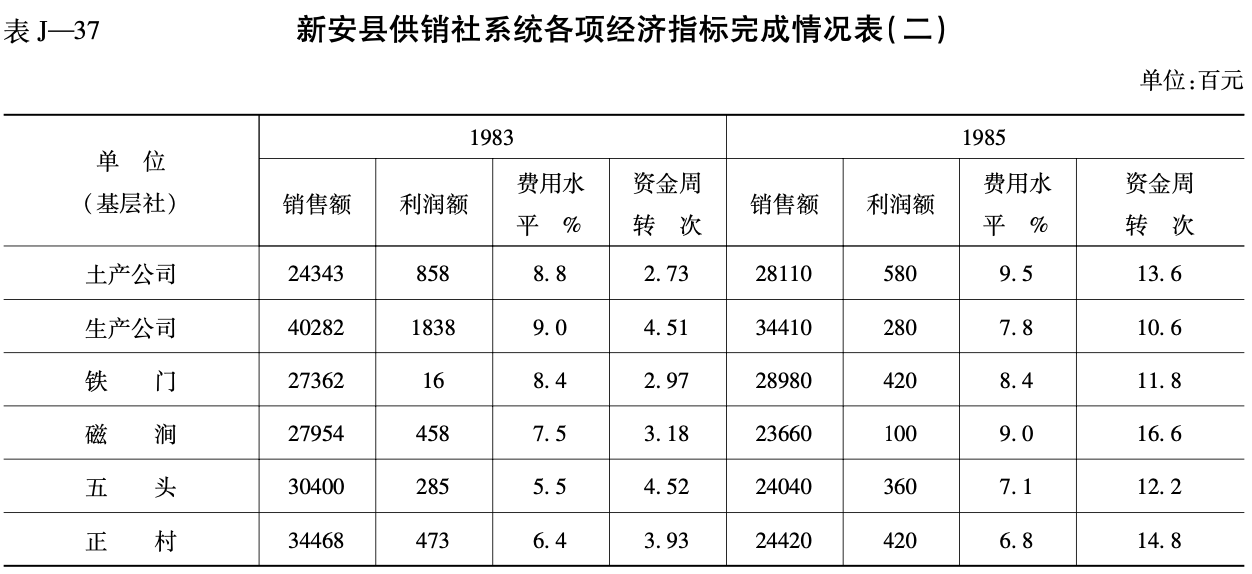

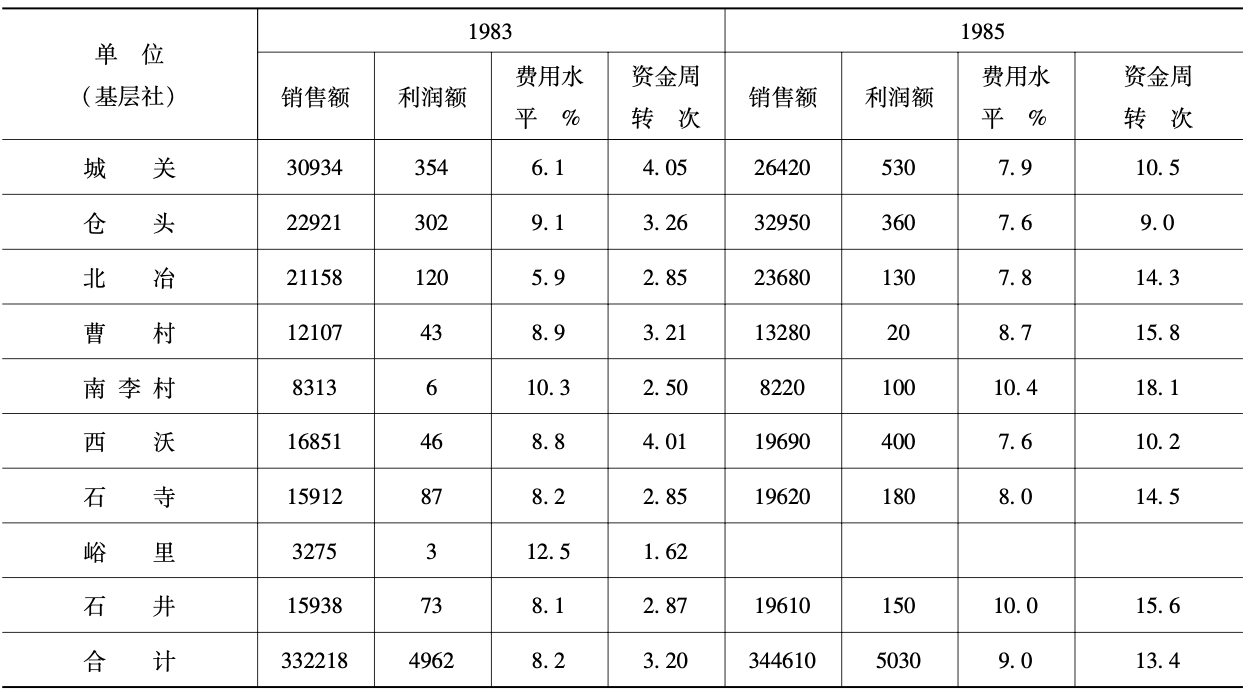

1978 年以后,认真贯彻执行了“整顿、改革、巩固、提高”的方针,改革体制,放宽政策,开放市场,发展集体商业。1982 年,澄清社员股金,分配历年积存红利,发展新社员,增加股份,扩大了集体经济,恢复了供销社商业的集体经济性质,恢复了组织上的群众性、管理上的民主性、经营上的灵活性,为供销合作事业的发展开创了新的局面。1985 年底,全县供销合作社共有职工 1291 人,拥有生产、土产、棉麻、废品、工业品等专业公司 5 个,基层社 13 个,批发部 19 个,零售门市部(包括分销处)167 个,代购代销店 193 个,农副产品(包括废旧物资)收购站 36 个,饮食服务机构 36 个,经营网点遍布全县农村,经营品种 2500 多种。全年完成纯购进额 1085 万元,比 1953 年增长 5.45 倍,纯销售额 2925 万元,比 1953 年增长 11.8 倍。

全县基层供销社入社户 61105 户,占全县总户数的 70%,社员 122644 人,股金 35.3 万元。其中个体股(每股 2~5 元)129863 股,股金 34.8 万元;集体股 132 股(每股 30~50 元),股金 4460 元。自建社至今,全县社员共分红利 18.69 万元,占股金总额(不包括 1982 年新入股)的 81%。

第一节 业务经营

供销合作社的业务经营范围,随着经济形势的发展变化而不断演变。建社初期,只经营食盐、煤油、小百货和日用杂品,品种只有几百种。后来,经营范围扩大,品种增多,除经营日用生活必需品外,还经营手工业产品、农业机械、粮食油料、猪羊禽蛋、煤炭、木材、石油、牲畜、畜产品、中药材、中西成药、烟草、山货、水产等生产、生活资料和农副产品。国家执行按渠道划分经营范围后,供销社的部分业务划归专业经营。50 年代把石油、煤炭、木材、粮食、猪羊禽蛋、百货批发业务划出,60 年代把中药材、畜产品、农业机械划出,80 年代又把烟草划出,分别成立了专业经营部门,但部分商品仍由基层供销社代购代销。

一、生产资料供应

农业生产资料供应,是供销合作社的重要任务。供应品种主要有农具、耕畜、化肥、农药等。

(一)农具供应供销社经营的农具可分旧式、新式、半机械农具 3 种。旧式农具分铁、木、竹、石 4 类。铁制有犁辕、犁面、犁铧、牛车轮、铁锨、平耙、镰刀、铡刀等;木制有木耧、犁底、木锨、桑权、扁担等;竹制有竹筐、扫帚、牛笼嘴等;石制有石磙、牛槽、石劳子等。1953 年开始经营解放式水车、步犁、双铧犁等新式农具。1957 年前后经营汽马车零件和架子车等半机械化农具。

(二)耕畜供应 1953 年开始经营,当年经营毛驴 131 头。1955 年在磁涧、铁门、五头、正村、石井、城关、石寺、仓头设立牲畜服务部、服务组,掌握牲畜市场交易价格及纳税,打击不法活动,进行市场调剂。1956 年,农业实现高级合作化,牲畜价格猛跌,供销社收购 2200 头,雇人饲养后转售给农业社,保护了牲畜发展。1959~1961 年三年自然灾害,牲畜元气大伤。1963~1964 年,供销社调剂、采购、供应牛、驴、马等 5154 头。1953~1983 年 30 年间,供销社共采购牲畜 23459 头。

(三)化肥供应 1952 年前,供销社经营以饼肥、骨粉为主。1953 年开始经营硫酸铵。采取“技术在先,推广在后,送物下乡,实地试验”的办法,打开销路。1957 年后,增加过磷酸钙、氯化铵等品种。70 年代后增加碳酸氢铵、尿素、硝酸铵、磷酸二氢钾、三料过磷酸钙、磷钾复合肥、氯化钾等品种。1961 年前,化肥实行敞开供应、任意选购办法。1973 年后,化肥需求量增加,供不应求,实行计划分配,专肥专用。对棉花、生猪、肉牛、油料、蚕茧、牛皮、兔毛收购,实行奖售化肥;对蔬菜、中药材、烟叶、良种培育、林业育苗、生产救灾、多种经营,实行专业用肥供应。1983 年,供销社化肥总销售量达 23868 吨(标准肥)。

1970 年,为弥补化肥货源不足,降低农业生产成本,供销合作社系统采取自力更生、土洋结合办法,研制生产推广土氨水、5406 菌肥、腐殖酸铵等土化肥。

(四)农药供应 1953 年开始经营 666 粉、红信及气压喷雾器等农药械。1956 年增加西力生、赛力散、磷化锌、硫酸铜等品种。1958 年后,经营农药有:乐果、敌百虫、滴滴涕、3911、1605、1059、代森铵、鱼藤精、马拉松、保棉丰、敌敌畏等药品 60 多种,按性质可分杀虫剂、杀菌剂、除草剂、植物生长调节剂等。最高年(1978)销售量 354 吨,比 1953 年增长 168 倍。供销社系统帮助群众生产的“土农药”有“灭虫灵”“一扫光”“石硫合剂”“洗衣粉制剂”“肥皂柴油制剂”“猫儿眼乳剂”“土氨水 666 粉合剂”等 20 多种。

二、日用工业品供应

供销合作社商业担负县城以下的日用工业品的零售业务,包括百货、针织、纺织、食品、糖、烟、酒、文化用品、民用五金交电、化工等 10 大类商品。50 年代农民购买力低,供求矛盾不突出。60 年代后,市场供应紧张,城乡物资供应分工,农村由供销社供应,城乡都需要的工业品,优先供应农村。棉布、针织、火柴、煤油、食盐、民用线,按人口凭证供应。80 年代,市场物资充裕后,实行敞开供应。名牌缝纫机、自行车仍采取计划分配,凭证供应,80%分配给农村,并依据粮、棉、油、烟、生猪和主要土特产品贡献大小实行奖售。

三、农副产品采购

(一)扶持多种经营供销社系统扶持多种经营的措施:(1)建立领导机构,专人负责。1964 年县社设多种经营办公室,各基层社配 2 至 3 人管多种经营,双代员也担负此项业务。(2)资金扶持。1975 年至今投放 30 余万元,扶持苹果、毛竹、木耳、平菇生产,每年还发放棉花预购订金 20 万元以上。(3)提供种子、种苗、化肥等。(4)培训技术。1975 年以来,为农村培训苹果木耳、红果、蘑菇、烟叶栽培技术员 1223 人。(5)帮助推销产品。先后帮助农民推销黑矾、硫磺、烟叶、棉花、苹果、红果、沙梨、柿子、柿饼、木耳、核桃、蜂蜜、粉条、粉渣、药材、畜产品以及铁、木、竹、条、石器等共 400 多种。

(二)农副产品采购政策农副产品采购分统购、派购、议购。关系国计民生的一类农副产品,如粮、棉、油实行统购;对国计民生比较重要的二类农副产品、工农业基本建设主要原料和供出口的农副产品,根据国家分配任务,实行派购,由供销社代购;对三类农副产品,实行议购。1982 年后,除粮、棉、烟叶仍为一、二类产品,实行指令性计划收购外,其余农副产品均为三类物资,自由交易。

(三)供销社主管产品供销社主管经营的有棉花、烟叶、苹果、木耳、山楂、平菇、蜂蜜、柿饼、粉面、粉条、粉渣等。棉花由国家下达计划,县社棉麻公司经营,基层社代购。1951 年,棉花纳入国家计划,委托供销社收购,各区设收购点。1954 年,棉花实行统购。1956 年,由县农产品采购局设点收购。1957 年又归供销社收购。烟叶由棉麻公司经营,基层社代购。其它产品均为供销社自营。

第二节仓储运输

供销社建社初期,多借用民房和祠堂、庙宇等公房作仓库,容量小、条件差。随着业务的不断扩大,兴建了一批库房。至 1983 年,供销社系统共有仓库 19744 平方米(内含简易仓棚 1937 平方米,货场 1900 平方米),其中直属公司 1852 平方米,基层社 7892 平方米。

仓库管理,实行入库验收、分库存放、定储计量、分垛堆码、凭票交货、入库卡片、安全保卫等制度,建立商品明细帐,以控制进销调存数字。

建社初期,各基层社商品运输靠人担、畜驮、车拉。1956 年,购买胶轮马车 6 辆,牲口 18 头,由县社统一调配使用。到 1962 年,马车增至 27 辆,牲口 91 头,全年自运货 9306 吨,占供销社货运量 70%。1974 年以后,逐步购买汽车代替马车。1985 年全系统有汽车 32 部,手扶拖拉机 2 台,总载重量为 144 吨。年货运量为 5.9 万吨,其中汽车运输量为 4.45 万吨,火车运输量为 1.46 万吨。

第三节 民主管理

各级供销合作社经济,是集体经济,实行民主管理。

一、社员代表大会

社员代表大会是供销社实行民主管理的最高权力机构。基层社社员代表大会的代表由社员选举产生;县供销社社员代表大会的代表,由各基层社社员代表大会选举产生。代表大会每年召开一次,代表任期 3 年。代表大会的职权是:通过或修改本社章程,选举或罢免本社理事会、监事会成员或出席上一级代表大会的代表;审查和批准本社工作计划及理事会、监事会的工作报告,审批本社预决算、盈余分配或弥补亏损方案;审批并处理社员对理、监事会不正当行为的申诉;决定违法失职人员的处分问题;其它重要问题的讨论和决定。县供销社成立以来,先后召开过 5 次代表大会。1958~1978 年间,由于供销社体制改变,理、监事会制度取消,社员代表大会不能按期召开。

二、理事会

理事会由社员代表大会选举产生,任期 3 年,可连选连任。理事会的职责是:贯彻执行上级的方针政策、法令和社员代表大会决议,组织实施国家和本社下达的各项计划;审批新社员入社;代表本社和有关方面签订合同或协议,并组织实施;负责干部职工的教育、培训、考核、调配、奖惩以及劳动工资的评定;决定本社各种财产的租赁、购置、转让或抵押;代表本社向银行取得贷款;受理代表大会提案;制定和推行本系统的各项管理制度,组织开展社会主义劳动竞赛;办理社章规定的其它事项。

三、监事会

监事会是供销社的监察机构,由社员代表大会选举产生,任期 3 年,可连选连任。其职权是:监督、检查理事会对政府的政策、法令和上级指示及社员代表大会决议的执行情况;监督、检查本社的经营方向、经营作风、财务收支以及完成国家计划的情况;监督检查本社工作人员违法乱纪并向理事会提出处理意见;受理群众来信来访,对理事会的工作提出咨询或建议;向社员代表大会提出监察报告。

第四节 机构沿革

1936 年 8 月,新安县政府着手筹办合作事业,建立信用合作社 7 个,社员 550 人,资金 1252 元。1937 年又发展信用、消费、工业合作社各 1 个。1940 年 4 月,设立“河南省合作事业管理处新安办事处”。1941 年,改办事处为新安县合作事业指导室。1936~1946 年,全县共建信用、消费合作社 170 多个,社员 9000 余人,资金 25000 余元;工业合作社 1 个,资金 2000 元。

1949 年初,铁门成立第一个农民供销合作社,社员 500 多人,共入 726 股,每股小麦 60 斤。4 月,狂口、西沃、竹园村分别组成硫磺购销合作社。6 月,北冶成立农民供销合作社,86 户,188 股,股金小麦 6655 斤。7 月,县人民政府成立机关消费合作社。

1950 年 7 月,县政府设合作科,并着手组建县供销合作社。1951 年 1 月,成立新安县供销合作社筹备委员会。12 月,召开供销社首届社员代表大会,正式成立新安县供销合作社联合社(简称“县联社”)。1958 年,县供销社并入商业局。1961 年,又恢复供销社。1969 年,县社撤销,业务归土副产品购销站。1971 年 8 月,移交商业局。1975 年 11 月,再次恢复新安县供销社。县供销社下属有生产资料公司、土产公司、废旧物资回收公司、棉麻公司、合作贸易货栈、工业品联营公司等业务单位。