第十三章 粮食

新中国成立前的历代政权,只收田赋,不管粮食的生产和供销。

新安解放以后,人民政府建立健全了粮食经营管理机构,制定了一系列的粮食工作方针政策。1948 年,豫西秋季征收公粮暂行办法规定:秋季公粮,只按农业收入计算负担。土地产量依据土质好坏,按常年秋季收获量计算,以户为征收单位,每人平均不足 60 斤者免予负担,超过者依率计征。每人收入在 800 斤以上者征收 30%,为最高累进率。

1949 年新中国成立后,河南省人民政府颁布农业合理负担办法,规定每年一次计算,分夏、秋两季征收,以户为单位每年每人收入 100 斤以下者免予负担,超过者按规定计算征收。

1950 年,省政府颁布土改区农业税暂行办法,采取有免购点的产量比例征税制,以累进税率进行征收,评定当年产量,一次计算,分秋、夏两季征收。实行税等税率,依率而征,加重地富负担,减轻贫苦农民负担。

1951 年,贯彻国家颁布的《农业税查田定产实施纲要》,推行农业税依率计征新办法,实行合理负担。

1952 年,粮食歉收,不法粮商囤积居奇,哄抬粮价。粮食部门按照“大购、大销、大存、大调”的方针,集中抛售粮食,平抑粮价,小麦斤价由 7 角降到 1.7 角。

1953 年 11 月,中央人民政府政务院发布了《关于实行粮食的计划收购和计划供应的决议》(简称统购统销),全县取缔了粮食自由市场和私人粮商,建立起国家粮食市场,从粮食分配和流通方面,割断了城乡资本主义联系,促进了私人粮商和农业的社会主义改造,从根本上消除了旧中国粮食分配极不合理的状况,保证了军需民食和经济建设事业的发展。

1955 年春,实行粮食定产、定购、定销(简称“三定”)政策。

1958~1959 年,出现了浮夸风、高指标、高估产、高征购,征购了大量的过头粮。1960~1961 年,口粮发生严重困难。

1965 年,贯彻毛泽东主席提出的“备战、备荒、为人民”“藏粮于民”的指示和“绝不可购过头粮”的精神,实行粮食征购任务“一定三年”不变的办法。

1971 年,征购任务“一定三年”改为“一定五年”,即定购基数一定五年不变,超购任务一年一定,超购部分加价 30%,鼓励群众增产多卖。

从 1979 年起,调减了定购基数,提高了收购价格。1982 年,粮食工作贯彻“以计划经济为主、市场调节为辅”的方针,实行“粮食包干”办法。即正常年景,征购任务保证完成,统销指标不能突破。在完成征购任务后,粮食部门积极开展议购议销,调剂会缺,活跃市场,平抑粮价,并把议购作为掌握粮源的一条渠道。1985 年,根据中央指示,取消粮食统购制度,实行合同定购。由商业部门在播种季节前与农民协商,签订定购合同。定购粮食,国家按“倒三七”比例计价收购(即三成按原购价,七成按原超购价)。定购以外的粮食,农民可以自由上市。如果市场粮价低于原统购价,国家仍按原价敞开收购,以保护农民利益。

第一节 收购

一、征购

新中国成立以后,征粮亦称公粮,由粮食部门代为接收,并作价划转财政部门,缴入国家金库。征收公粮,是国家财政收入的一个组成部分,同时又是商业部门取得商品粮的一种形式。

公粮一年计征一次,夏秋两季完成。1947 年 8 月,为支援全国解放战争,新安县民主县政府派征粮款,由村合理分配到户,按期完成。1948 年,实行“累进计征”方法征收公粮,根据各区村政治经济情况,确定负担面大小、免征点高低,分配公粮任务。1949 年 6 月,政府为纠正“累进计征”造成户与户之间的畸轻畸重现象,本着“有者多出,贫者少出”的精神,由农民代表大会评议地亩产量,分配各户负担任务,一次计算,两次征收。是年,各阶层实际负担情况为:地主,征收农产品总收入的 45%;富农,征收 31~43%;中农,征收 13.8~21%;贫农,征收 9.3~10%;佃农,征收 7.5%。同时,为支援前线,向地主、富农、有粮中农借征了一部分粮食(已土改村借征面不超过 50%,未土改村借征面不超过 20~25%)。这次借征粮到 1950 年夏征中已全部偿还。

1950 年,全县基本完成土地改革,公粮按比例负担,取消了“累进计征”的方法。1951 年,根据中央财政部《农业税查田定产工作实施纲要》,全县于 7 月开展查田定产,实行依率计征新办法。按查田定产的产量,从 1953 年起,依率计征,增产不增税。全县 1951 年实际征粮 1077 万斤,平均税率为 12%;1953 年实际征粮 804.1 万斤,平均税率为 11%。

1956 年,实现农业合作化,调整产量,改革税制和税率,实行以社为单位计征。

二、统购

1953 年 11 月末,新安县实行粮食统购统销。

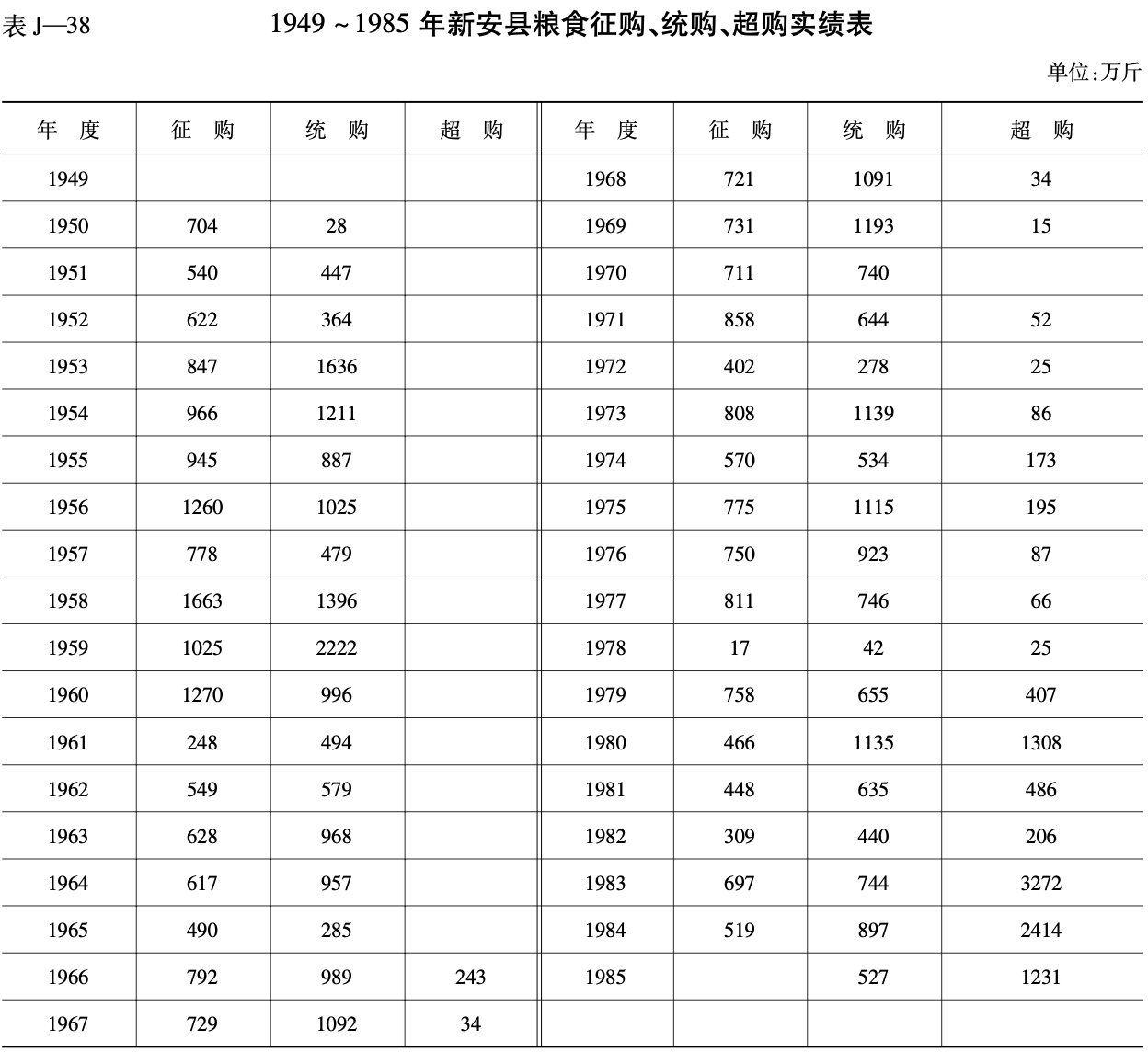

1953 年到 1955 年,粮食统购采取逐级下达控制数字,民主评议,把任务落实到户的办法,统购面为 50~60%,统购粮数额一般占社会余粮的 80%左右。1953 年分配统购指标 594 万斤,实际完成 1636 万斤,占计划的 276.3%;1954 年实际完成 1211 万斤,超计划 8.8%;1955 年实际完成 887 万斤,超计划 18%。

在粮食统购中,由于一时无法澄清农村粮食产、销、余、缺,曾出现过购销不合实际的情况,影响了农民的生产积极性。1955 年 8 月,贯彻国务院《农村粮食统购统销暂行办法》,开始实行粮食“三定”(定产、定购、定销)政策。按常年产量评定粮食产量,在正常年景下,一定三年不变,从定产数中扣除口粮、种子、饲料粮后,剩余粮食按 80~90%计算定购。如遇灾荒,国家在丰收地区增购粮食,增购数不得超过增产数的 40%。对产量低于公粮、口粮、种子、饲料总和的农民,和只生产经济作物、不生产粮食的农民、牧民、菜农等,实行定销,一年一定,保证供应。1955 年全县统购实绩(贸易粮)922 万斤,占总产量的 7%,农村人平留粮 360 斤;1956 年统购实绩 1025 万斤,占总产量的 6.4%,人平留粮 380 斤。

1965 年,纠正了 1958、1959 年两年在粮食征购中的高指标、高估产、高征购、大购大销的错误做法,实行粮食征购一定三年不变的政策,歉收社队适当减征,丰收社队增产增购,但基数不动。新安县征购基数为 1670 万斤。

1971 年起,实行粮食征购一定五年不变办法。新安定购基数是 1690 万斤,地方附加 8%,一定五年不变;超购任务一年一定,超购部分加价 30%。

1979 年起,粮食收购价格提高 20%,超购部分加价 50%,基数稳定,扩大超购,鼓励多卖,以丰补歉。1983 年,全县粮食征购 697 万斤,统购 744 万斤,超购 3272 万斤。1985 年,统购 527 万斤,超购 1231 万斤。

三、议购

议购,即是对农民在完成征购任务后自食有余的粮油,通过协商,议价收购。在征购期间,粮油不准进入集市贸易,议购必须在农民安排好口粮、种子、饲料等项用粮,完成征购任务后进行,不得因议购而挤征购,不得强制收购,不能硬派任务。议购业务,由粮食部门统一经营,其它机关、团体、厂矿、部队、企事业单位,一律不得自行到农村和农贸市场议购粮油,或以物易粮易油。

粮油议购议销,始于 1962 年,但经营范围、数量较小,且不作为国家掌握粮油的一个渠道。1978 年以后,粮油议购议销业务迅速发展。1981 年,经县政府批准,粮食局成立议购议销公司,经营议价粮油,实行独立核算。1979~1983 年 5 年中,共议价收购粮食 3245 万斤,对支援生产,调剂余缺,平抑市价,活跃市场,起了重要作用。

第二节 销售

一、农村统销

对农村缺粮户,实行粮食计划供应,谓之统销。在统购任务完成之后,核定产量,核定缺粮户缺粮数额,分月安排,发证到户,定量、定点供应。

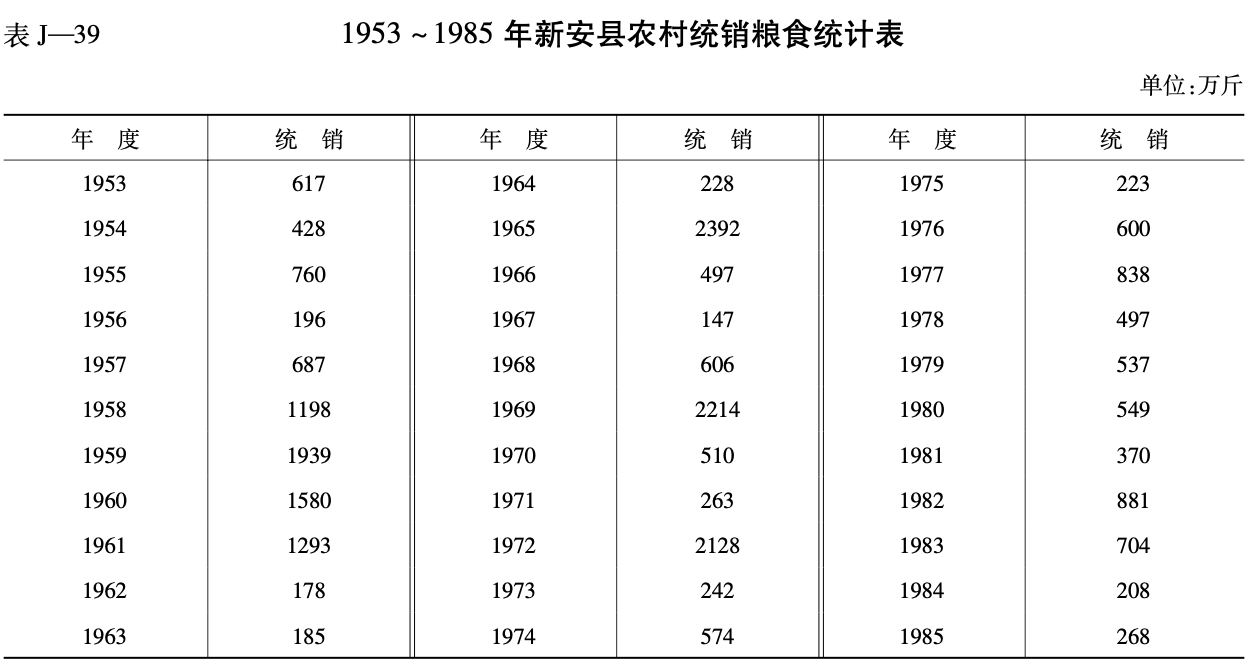

1953 年和 1954 年农村统销,是根据当年实产和免购点,经群众评议,区、乡政府审查,核定缺粮户所需粮食数量,填发购粮证,按市场销价供应。1955 年 11 月实行“三定”政策,对经济作物区、工矿副业区、菜区等缺粮农民,根据定产基数核定缺粮户的缺粮数额,一年一定,凭证按月供应。

1959、1960、1961、1965、1969、1972 年旱灾严重,农业减产,国家对农村统销均在 1000 万至 2000 万斤,保证了人民生活。1965 年,粮食部门从新疆等地调进大批粮食,供应农村。是年,农村统销粮食 2392 万斤,保证了群众的口粮和种子、饲料供应,做到灾而不荒,人心安定,生产元气未受损伤。

二、支农供应

支农供应,包括种子、饲料、油饼和奖售粮等供应,对缺粮队种子按指标供应,其不足部分由缺粮队用粮食向国家粮食部门兑换。粮食部门设有种子仓库,征购时,对优良品种积极收购,单收单存,保证质量。

缺粮队、重灾队所需饲料,由粮食部门根据实际需要计划供应。1978 年以后,对养殖专业户供应饲料,由县附加粮项内支拨。

粮食部门按国家规定,基本购油不购料,收购农民的油料,就地加工,油饼返还给农民。油菜籽每百斤返还饼 50 斤,花生果每百斤返还饼 34 斤,芝麻每百斤返还饼 45 斤。

国家对社、队和个人出售的棉、麻和中草药材,奖售粮食和工业品。国家每收购皮棉 100 斤,奖售粮食 15 斤和其它工业品。1973 年规定,收购金银花、党参、麦冬、杜仲、丹皮、枣仁、杏仁等中草药材,每百斤奖售粮食 50 斤到 100 斤。1962 年规定,每收购 120 斤重以上生猪 1 头,奖售粮 40 斤,以后改为收购生猪按每 3 斤奖售 1 斤粮食。1973 年规定,每收购 1 张羊皮或 1 只活山羊,奖售小麦 2.5 斤,杂粮 2.5 斤。

三、城镇供应

粮食统购统销以后,城镇口粮定量供应,按每人每月定量标准购粮。部队、机关、学校、国营企业,根据供应标准,按月编造计划,由粮食部门供应。工商业户经行业小组、市民经居民小组评议,造出计划,填发购粮证,持证到粮食部门购粮。

1955 年以后,对城镇居民口粮实行分等定量供应,对工商行业用粮实行分单位计划供应。共分为 6 类 23 等。1965 年后,调整为 7 类 25 等。粮食品种供应一般细粮占 70%,粗粮占 30%。

四、议价销售

议价销售粮油,量入为出,先入后出,购啥销啥,不能与平价粮油互相抵顶,不得擅自动用计划内库存。议销粮油首先保证省内专项用粮、口油、市场、出口需要,保证未予统销的城乡缺粮人口需要。城市议销,敞开供应,不凭证不限量。1979~1983 年 5 年中,全县共议销粮食 3346 万斤。

五、粮油票证

1955 年,国务院决定在全国范围内实行凭票证售粮办法,新安实行的购粮证有:居民粮食供应证,居民粮食供应转移证,牲畜饲料供应证,农村粮食供应证,农村粮食供应转移证。

粮票是国家发行,并供城乡流动人口用以就餐、购粮的凭证,为无价专用证券,严禁伪造、涂改、买卖或以票易物违法活动。粮食部门严格控制粮票的投放数量。

六、油脂油料购销

1954 年,油脂油料实行统购统销,由国家统一经营,收购、供应全部纳入国家计划之内。农民必须按照国家规定的数量和价格,把油脂油料卖给国家。

1973 年起,实行食用油脂统购任务一定三年的办法。1983 年起,对征购油脂油料实行固定比例加价办法,即 40%按统购价,60%按超购价。

农村食油,在统购统销初期,按照国家规定标准扣留种子和农民口油后,剩余部分国家只统购 80%。随着油料种植面积的扩大和产量的提高,国家规定农村食油以口油留量最多不超过 3 斤,扣留种子、口油后,确定统购任务,实行多产多购多留,少产少购少留。国家对农村基本只购不销。但对一些确实不能种植油料的农业人口食油,予以适当补助。

对特种油料如蓖麻籽,采取奖售办法收购,每收购 100 斤蓖麻籽,奖售粮食 80 斤或食油 20 斤。

第三节 仓储调运

一、仓储

旧时,县设各种粮仓以积谷。一为常平仓,清顺治九年设,在县署西,时有仓库 15 间,储谷 15000 石。性质为官办粮仓,谷贱时以高于市价买进以利农,谷贵时以低于市价卖出,平抑谷价。康熙二十五年又增建仓库 5 间,共 20 间。二为义仓,由民众以义租形式或正税附加交给官府管理,以备救灾。乾隆二十八年,铁门、北冶二义仓存谷额 273 石。三为社仓,多为民办民管,劝募粮食。乡设社仓(也称乡仓),丰年收积,歉年救济,平年卖出易新。乾隆三十八年,城关、铁门、磁涧、正村、仓头、养士社仓 6 处,共储谷 7719 石。四为民仓,光绪十八年,劝捐积存谷物 3002 石。民国十七年,把常平仓、义仓、社仓及其它以救济为目的的仓库,一律改称义仓。民国二十三年,县义仓积谷 1264 石,区乡仓积谷 1596 石。抗战开始,多数义仓积谷作为军供,积谷储粮趋于混乱。至解放时,从旧政权接收的仓库仅有 200 平方米,仓容 60 万斤。

新中国成立初期,粮食仓房多用祠堂、庙宇或租用民房。随着国民经济的发展,逐步建设仓库。至 1985 年,全县共建永久性粮仓 108 座,仓房使用面积 2.1 万平方米,总容量为 8230 万斤,占用土地面积 12.5 万平方米(折合 1870 亩)。仓房类型计有:苏式仓 3 座,3378 平方米;基建房式仓 55 座,1.1 万平方米;民房祠庙仓 2 座,200 平方米;窑洞仓 7 座,273 平方米;地下仓 7 座,2640 平方米;拱形仓 21 座,3413 平方米;土圆仓 6 座,容量 30 万斤。

二、调运

粮油实行统一调拨原则,严格执行中央调拨计划,做好县境内粮油计划调运,制定并仓集中计划和调运计划,均按规定权限报批执行。县内的粮所、粮库间粮油调拨,除种子外,其它一律不准自由挂钩、自由兑换。粮油调运中,组织合理运输,结合征购入库合理摆布粮源,选择经济合理路线,跨界交粮,定点调拨,直线运输,就仓就厂(粮油加工厂)调运,就厂销售,就仓加工,减少中转环节,减少集运量,避免倒调、迂回和相向运输。

调运种类:县内调运,主要是外调集运,站间供应调拨,种子调拨;地市外调运,主要是调入新安县所需优良种子以及小麦、油脂,调出以杂粮为主;省外调运,主要是供应省外大城市和军粮,支援灾区,外贸出口粮食,以及从省外调入的议价粮油和优质种子。

第四节 机构沿革

1940 年秋,新安县成立粮食委员会,负责管理粮食市场,采购军粮,积谷征募。翌年春,合并于县府田粮科。1941 年 9 月,成立粮食监察委员会,协助田赋管理处办理征实及军粮监交工作。1943 年,田赋管理处改为新安县田赋粮食管理处,统一管理田赋征实和军需民食的调剂。

1947 年新安解放后,县政府设财粮科,筹备军粮马料,转运粮食,支援前线。

1950 年 7 月,成立中国粮食公司新安县支公司,经营粮食购销业务。

1951 年 1 月,成立新安县粮食局,办理属于中央和省管范围的公粮、水利粮、军马粮料等征收工作。业务隶属洛阳行署粮食局,行政隶属新安县人民政府。下设城关、磁涧、铁门 3 个公粮仓库。

1952 年 10 月,粮食局和粮食支公司合并,名称为新安县人民政府粮食局,主要任务为征收公粮、地方粮和收购余粮,供应城乡人民粮食。

1968 年 9 月,粮食局与棉花厂合并,成立新安县粮棉油管理站,隶属县商业局。至 1970 年 6 月,棉花厂分出,恢复粮食局。

粮食局下属单位设有:城关直属一库、城关直属二库、城关直属粮店、水泥厂粮店、面粉加工厂、粮油议价公司、饲料公司。各乡镇粮所 13 个,即铁门、磁涧、五头、正村、南李村、城关、仓头、北冶、西沃、石井、石寺、曹村、峪里粮所。