第三章 农业机械

新安县旧式农具种类繁多,用于犁地翻土平耱的有双向单铧畜力犁,针齿木耙,两畜一人操作,耕深 4~6 寸,每天可耕 1 亩左右:用于播种的有三条腿木耧,行距 7 寸,两人一畜操作,每天可播 10 余亩;用于中耕除草打畦的,有板锄、漏锄、十齿耙、平耙等;用于掘土、起石、取粪土的有板钁、条钁、三齿钁、铁锨、铁粪叉等;用于收获打场的有镰刀、掠子、网包、石磙、木锨、扫帚、桑杈等。运输工具,山区多用肩挑畜驮,有扁担、荆筐等;丘陵平川多用铁轮牛车、木轮马车、独轮人力车等。排灌工具有“吊杆”(也叫称杆)、辘轳、“牛皮包”“水龙”“漂斗”,较先进者有畜力木斗水车、铁水车。农副产品加工工具,粉碎饲草有铡刀,面米加工有石磨、石碾,还有原始的石臼;弹轧花有手摇、脚踏弹、轧花车,古老者有“弹花弓”;榨油有石磨、铁碾、锤砸槽楔等工具。

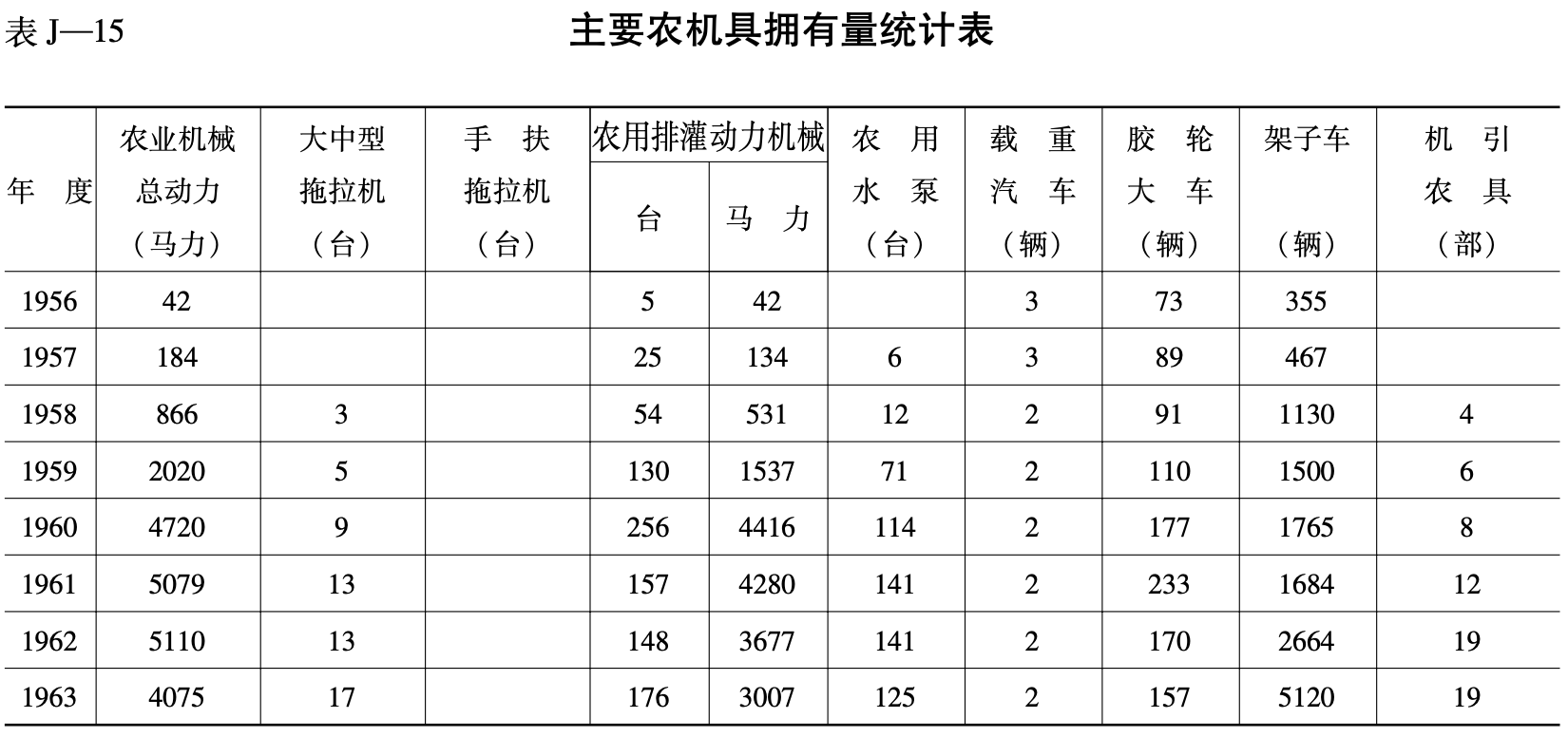

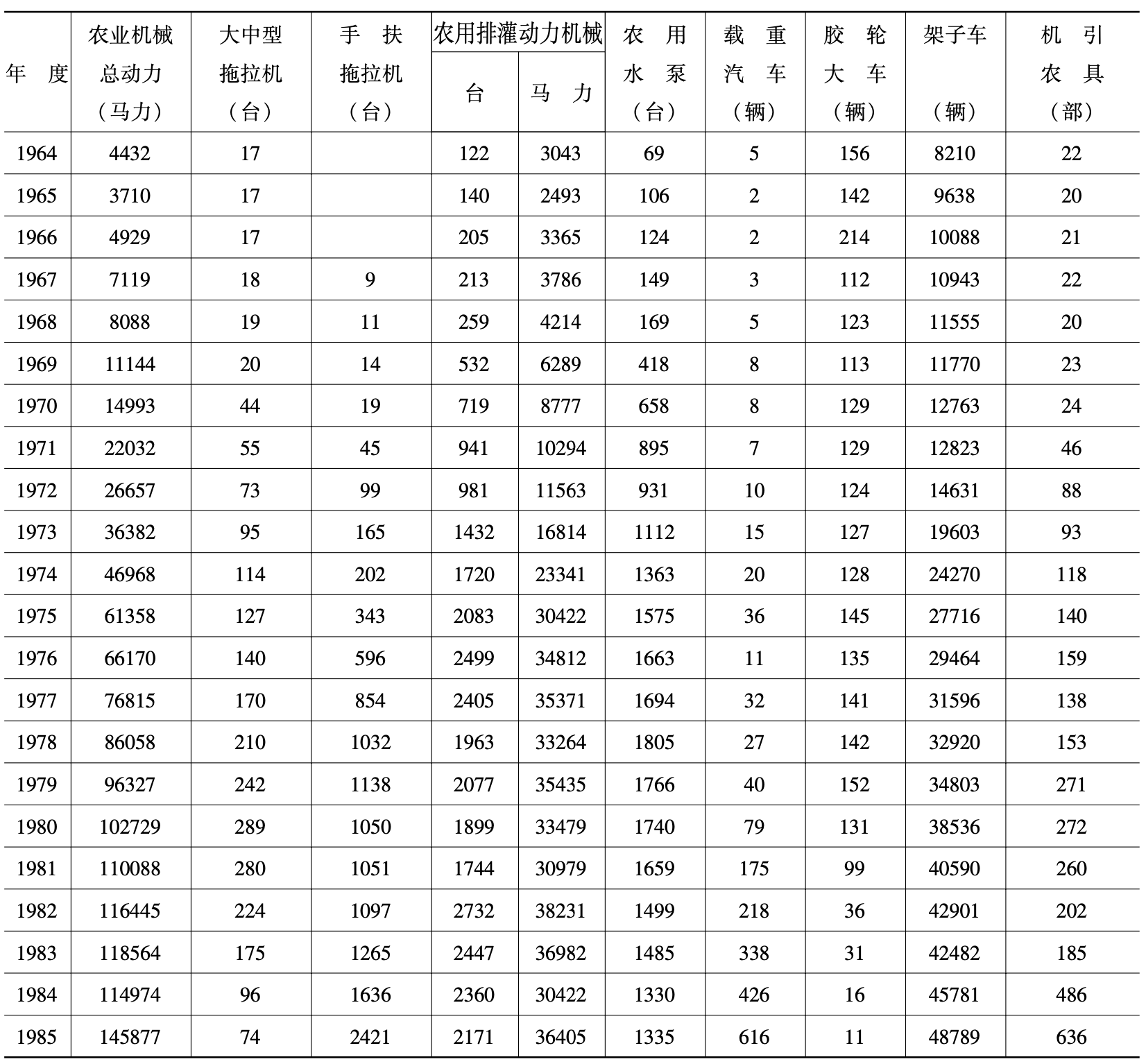

新中国成立以后,农业机械化事业的发展大致分三个时期:1950~1956 年,是推广新式农具,进行工具改革,向半机械化迈进时期;1957~1978 年,为农业机械大发展时期;1978 年以后,是耕作机械系列化时期。1985 年,全县农业机械总值为 2035.17 万元,145877 马力。

第一节 新式农具

1953 年,开始推广“解放式水车”。到 1956 年,全县已有 700 余部,浇地面积 8000 亩。1954 年,开始推广 7 吋步犁、耘锄。1955 年县成立新式农具推广站,开始推广人力车(架子车)、8 吋步犁、双轮双铧犁、山地犁,以及 7 行马拉播种机、马拉收割机等。到 1960 年,双轮双铧犁计有 731 部,还改良深耕犁 1713 部,山地犁 217 部,步犁 228 部。这些农机具犁得宽,犁得深,翻垡好,效率高,但由于配套动力(畜力)不相适应,加之粘土比阻大,大田耕作有一定困难,因而未能普及。1965 年推广 16#山地犁,比阻小,拉力轻,两面翻垡,坚固耐用,适应性强,入土性能好,可耕深 6~7 寸,价格低廉,直至今日,农村还在使用。

1958 年,为适应大办水利、大办钢铁的需要,全县开展了工具改革运动。提出了“滚珠轴承化”“运输车轮化”“旧式农具改良化”的口号。全县生产滚珠 388500 粒,轴承 1826 套,创制、仿制、改良各种农具 144794 件。这次工具改革运动,在某些方面有操之过急,粗制滥造,质量低劣现象。但总的说还是有一定成绩的,对于人们解放思想,促进农业向机械化迈进,起到了很大作用。

第二节 农业机械

农业机械的发展,从所有制方面大致经过三个阶段:1957~1969 年,以国营为主,以大中型拖拉机为主,社队有少量购置,也多为小型机械。1958 年下半年,县成立拖拉机站,为社队代耕,收取代耕费。1970~1978 年,农业机械主要是社队购置,社队所有,发展迅速。1979 年以后,随着农村生产责任制的建立,由社队集体购置变为由农民个人或联合购置,由大中型变为小型为主。

一、耕作机械

1957 年,五头乡购回第一台链轨式拖拉机。1958 年县成立拖拉机站,拖拉机发展到 4 台。1962 年又新增加拖拉机 7 台,并有圆盘耙、播种机。到 1968 年,县拖拉机站拥有大中型拖拉机 19 台,各种机引农具 24 台;作业项目十多个,全年总作业量 247545 准标亩。这时,社队购置了小型拖拉机和其它农业机械,县拖拉机站作业量减少,亏损严重,因此将拖拉机下放到公社,由国有国营变为国有社营。城关、铁门、磁涧、南李村、五头、正村公社建立了拖拉机站,社队购置拖拉机不断增加。到 1970 年,全县 248 个大队中,有 196 个大队有了拖拉机。1978 年以后,农业机械向系列化发展。1985 年,全县有拖拉机 2495 台,其中大、中型 74 台,小型 2421 台。收获机械有小型机动割晒机、机动扬场机、机动脱粒机等 2175 台。运输机械有农用汽车 616 部,架子车 48789 部。播种机械有 7 行、12 行机动播种机和畜力 3 行播种机。

二、排灌机械

1953 年,开始推广解放式水车。1956 年推广锅驼机、柴油机、煤气机和动力水泵。锅驼机、煤气机因操作不便,后被逐渐淘汰。1963~1965 年,推广各种柴油机和电动机、3~10 吋离心式 K 型水泵、链条泵等动力排灌机械,对当时农业增产起到很大作用。1970 年以后,机、电灌站逐年增加,特别是大型动力排灌机械得到进一步发展。新安水源缺乏,地下水位深,深井水泵、高扬程的多级泵、三联泵及喷灌机被广泛采用。1985 年年底,全县共有 2860 台、30422 马力。

三、农副产品加工机械

农副产品加工机械,包括面粉(米)加工机械、弹轧花机械、红薯磨粉机械、榨油机械和植物保护、脱粒、饲料粉碎等机械。1985 年年底,全县共有 3443 台、28144 马力。

第三节 修配与供应

一、修配

1958 年开始,在全县建立农机修理网。到 1974 年,县有农机修造厂 1 个,12 个公社机械厂都承担农机修配任务,有 215 个生产大队设立了农机修理组,修理人员 1500 人,基本上做到“小修不出队,中修不出社,大修不出县”。

1983 年底,社队修理网点 48 处,主要承担农业机械的中、小修任务,有修理人员 170 人。修理设备有:金切机床 27 台,锻压设备 15 台,修理专用设备 46 台。全年共检修大中型拖拉机 108 台,小型拖拉机 1259 台,柴油机 85 台,农用汽车 147 辆,其它农机具 31538 台件。

二、供应

1955~1958 年,步犁、耘锄等新式农具由新安县农具推广站负责供应;1959~1962 年,动力排灌机械、农副产品加工机械、运输机械、农机具配件,由县生产资料经理部经营;1963 年以后,农业机械由新安县农机供应站(1972 年改为新安县农机供应公司)供应,经营 3000 多个品种。农业机械供应办法,1978 年以前实行计划购进,紧缺物资计划分配;1978 年以后,实行择优选购,敞开供应,对农民实行包修、包换、包退。

第四节 技术培训与管理

一、技术培训

1955 年举办第一期农机培训班,培训马拉收割机和马拉播种机手 40 名。1957 年培训煤气机、锅驼机手 50 名。1958 年派出 18 人到外地学习驾驶拖拉机,成为县拖拉机站的骨干。1972 年,农机部门举办两期训练班,为社队培训拖拉机手 380 名。1978 年,县社两级共培训各种农机人员 2330 人。

1974 年 6 月,成立新安县农业机械化学校。到 1983 年底,农机校共举办 43 期,训练拖拉机手、管理人员 3902 人。同时,采取代为公社培训师资、送教下乡、以师带徒、以会代训、技术人员下乡传授等多种形式,培训农机技术人员。

1974 年 6 月 8 日,成立新安县农业机械研究所。1975 年开始自卸拖车的研究项目,1976 年经洛阳地区农机局鉴定,列入省计划 150 部,由县农修厂投入批量生产。1976 年,协助农修厂仿制红旗-450 型气流清选脱粒机。1979 年推广“老虎洞”扬场,简单易行,效果良好。1980 年,根据本县丘陵山区的特点,又开始 IFY—230 液压双向垂直反转犁的研制。

二、农机管理

1958 年,拖拉机的安全监理由县拖拉机站负责,驾驶员的考核由洛阳地区农机局负责,合格者发给驾驶执照。1963 年后,轮式拖拉机的公路执照由洛阳地区公路监理处核发。1976 年后,县农机局配有专职监理员,公社农机管理站配有兼职监理员。1983 年 11 月,农机局成立农机安全监理站,专门从事拖拉机驾驶执照、机车牌照的发放、审验和考核,以及事故的处理和呈报,检查拖拉机的技术状况等安全监理工作。1983 年统计,农机事故起数比 1973 年减少 80%,每百台拖拉机平均发生事故起数比 1973 年减少 90%。

第五节 机构沿革

1960 年 10 月,县农业局下设农机股,负责全县农机工作。

1973 年 3 月 29 日,成立新安县农业机械管理局(简称农机局)。

1974 年后,全县 13 个公社成立农机管理站,业务归县农机局领导。1984 年 5 月,农机局与农业局合并。