第四章 林业

新安亘古多林木。县境西北城崖地、大扒、小寨岭、龙潭沟一带,谷深林茂,荫天蔽日。云顶、孤灯、石寺山岭相连,古时曾有茂密的山林。即是丘陵坡地,除耕地外,也是层林密布,树木荫翳。县城南大山,柏树成林,至民国初年,仍有数百棵合抱大柏树。今县内村落地名,以树命名者,如槐林、山查、麻峪、柳湾、柿树岭、杨树洼、栎树扒、椿树坪、楝树洼、核桃园等,可知树种繁杂,适生者众多。但由于历代战乱,毁林开荒,森林频遭破坏。民国期间,虽曾提倡植树造林,但因林政不修,成效甚微。

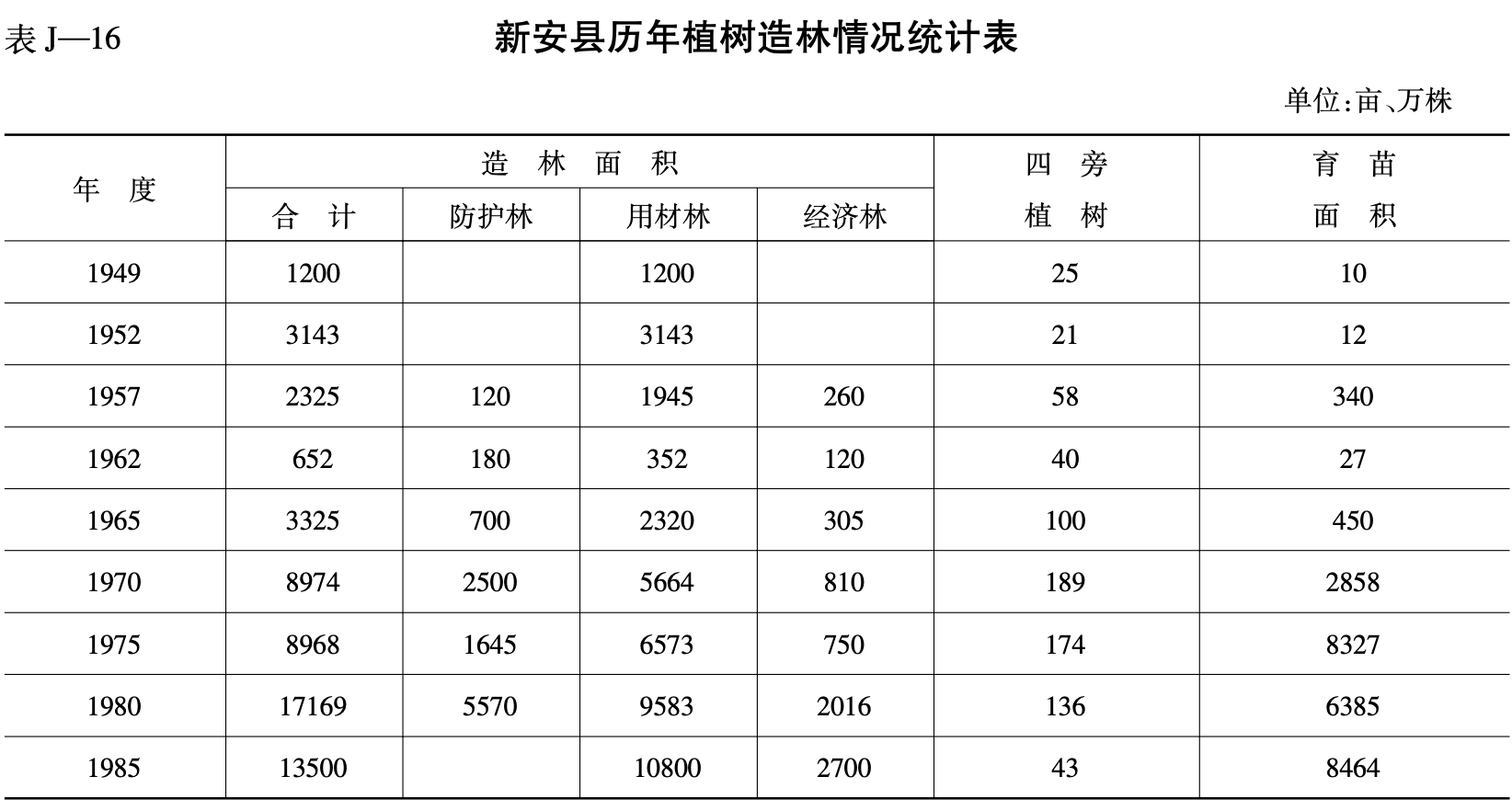

新中国成立以后,党和人民政府十分重视林业建设。土地改革中,《土地法大纲》规定树随地走,农民分得土地,同时分得树木。大力号召群众植树造林,谁种谁有。1950 年,县人民政府划定东郁山、石寺坡为重点林区,封山育林,并在柳湾村建立了一个苗圃。1952 年,全县造林面积 3143 亩,封山育林 3500 亩,四旁植树 21 万株。合作化时期,除房前屋后、坟地等处零星树木、果树归个人所有外,大面积山林树木作价入社,归集体所有。造林形式主要是合作造林,明确规定林权,村种村有,社种社有,队种队有,谁种谁有。1956 年高级合作化运动中,由于土地入社,取消土地报酬,零星树木也遭到一定的破坏。1958 年“大办钢铁”,提出“大砍大伐大造”的口号,在城崖地、岸上、大扒等地烧木炭、炼钢铁,林区遭到毁灭性破坏,丘陵川区的大树也一伐再伐,基本砍光。但是,这年的造林、封山育林面积和四旁植树,都有所增加,果树面积比 1952 年扩大 4.86 倍。接着,连续三年干旱,林业生产急剧下降。1962 年以后,人民公社恢复三级所有、队为基础的政策,允许社员在房前屋后或生产队指定的地方栽树,颁发林权证书,林业生产有所回升。十年“文化大革命”期间,由于人民群众抵制“文革”错误,坚持植树造林,林业生产仍然取得新的进展,造林面积每年平均为 8276.4 亩,比 1958~1965 年平均数增加 4.32 倍。但同时因砍伐过重,致使新造林增加,原有林减少,林地面积增大,木材蓄积量减少,片林增加,四旁树减少。1978 年以后,贯彻《中华人民共和国森林法》,确定林权,推行林业专业承包联产计酬责任制,林业生产迅速发展。1980 年造林 17174 亩,为 1976 年的 1.6 倍。1982 年,实行林业“三定”,稳定山权林权,划定自留山,确定林业生产责任制,植树造林取得较大成绩。

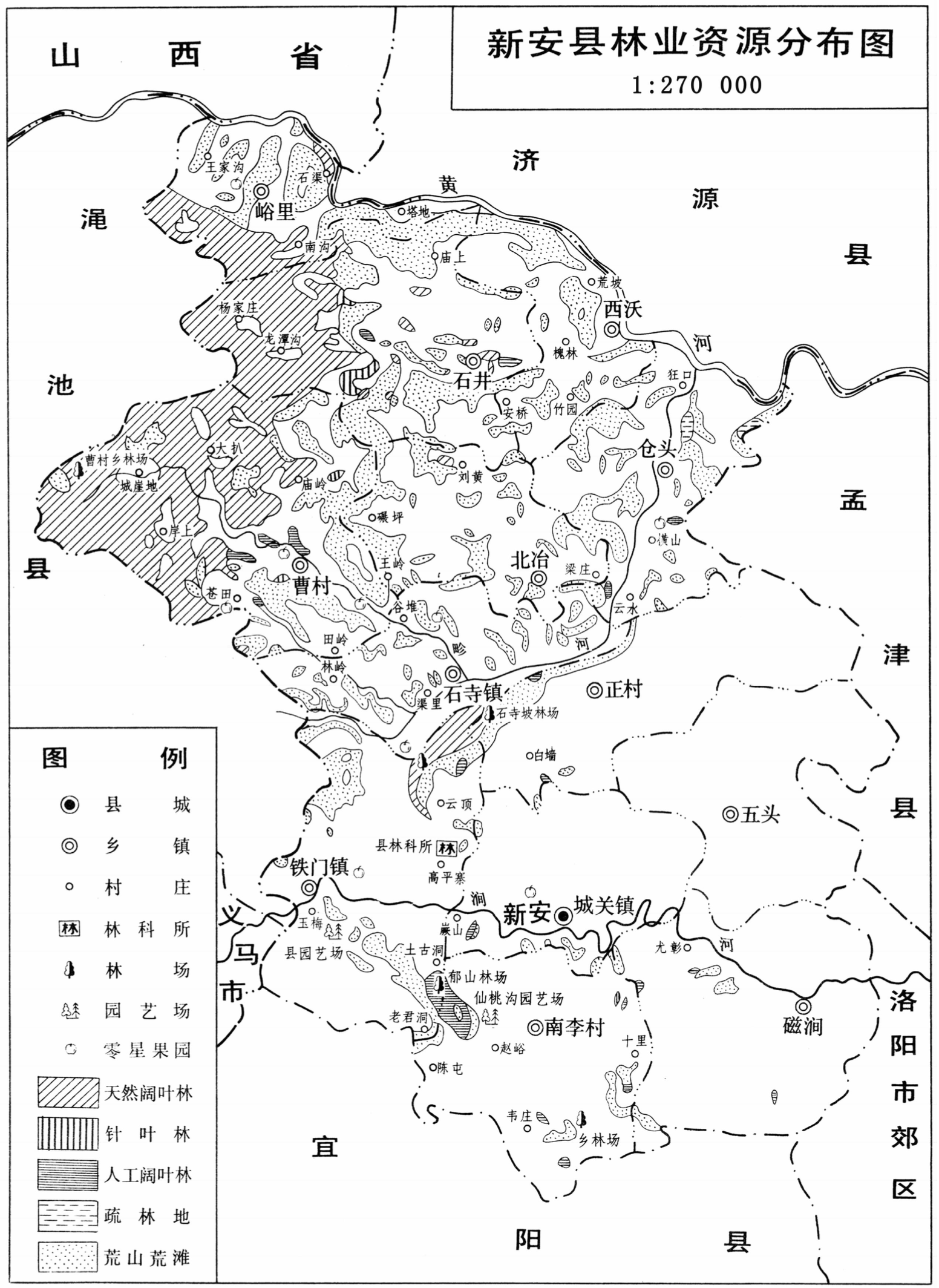

第一节 林业资源

1982 年 3 月至 1983 年 11 月,对全县林业资源进行了调查。调查结果,全县林业用地面积 544519 亩,占总面积的 31.3%,森林覆盖率为 12.53%。其中现有林地 218033 亩,疏林地 3000 亩,灌木林地 5580 亩,荒山荒滩宜林地 228848 亩,退耕还林地 81199 亩,小片荒 15615 亩,固定苗圃地 600 亩。全县活立木总蓄积量 208738 立方米(人均 0.48 立方米),其中林分蓄积 25179 立方米,疏林地蓄积 847 立方米,散生木蓄积 8945 立方米,四旁树蓄积 173667 立方米。四旁树总数为 363.3 万株,其中国营 21.9 万株,集体 107.2 万株,个体 234.7 万株。果树有苹果、桃、梨、李、杏、柿、核桃、葡萄、枣、红果、樱桃等 35.1 万株,其中成片果树 11197.6 亩,33.7 万株。现有林中,天然次生林占 82.74%,人工林占 17.26%。

全县树种约 2000 余种(详见《地理编》),优质和较为名贵者,用材树有无花小叶桐、国槐、楸树、柏树、白皮松、栓皮栎等,无花小叶桐,木质细腻,为出口优质材;经济林有银杏、黄楝树、油桐、漆树、核桃等;果树如仝沟梨、独树樱桃、峪里牛心柿等,均为新安县名产。

林业资源 80%分布在县西北部中山区,即峪里乡的王家沟、后教、南沟、峪里、东山底、麻峪,石井乡的山窝、黑扒、寺坡山、胡庄、杨家庄、龙潭沟、井沟、元古洞、石井,曹村乡的城崖地、夥好园、大扒、小寨岭、苍田、岸上、山查、黄北岭、庙岭、小沟、前河,二峪、曹村等 28 个村。国营郁山,石寺坡林场,有成片林 17000 余亩,其余小片林分布在浅山丘陵区。经济林以苹果为主,能够连片成园的主要有苹果、葡萄、樱桃、梨、李子、红果、油桐、漆树、核桃等,主要分布在浅山丘陵区。

第二节 植树造林

一、造林

1950 年,县直机关在涧河滩营造防护林。1951 年,洛阳龙门林场与本县克昌、辛庄、赵峪的东山村、井沟村签订公私造林合同,于东郁山进行直播造林,共播种 55 万穴,其中麻栎 32 万穴。农村合作化以后,采取公私合作造林形式,实行“社造社有,自造自有”和“自采、自育、自造”的方针,积极营造河滩防护林和荒山用材林。1958 年“大跃进”中,林木砍伐量大,但造林规模也比较大,造林面积超过往年,涧河滩的防护林在几年内即成林成材,绿树成荫。1966~1976 年,主要依靠集体造林,全县共建社队林场 137 个,专业劳动力 3418 人,经营面积达 113429 亩,内有林地 75750 亩。1981 年秋,开始进行稳定山权林权,划定自留山,确定林业生产责任制。到 1984 年 6 月,全县划分自留山 16.6 万亩,其中有林山 41891 亩,荒山 12.4 万亩,已绿化 22363 亩,占自留荒山的 18%。责任山 31.5 万亩,其中稀疏林、灌木林及残次林 16.7 万亩,荒山 14.7 万亩,已绿化 11766 亩。专业承包户的重点户 125 户,承包山林面积 62585 亩。联合体(两户以上联合承包)56 个,承包面积 30260 亩。迁往山区的“两户一体”37 个,承包山林 16400 亩。1984 年,荒山造林 11900 亩,育苗 10967 亩,带叶栽植泡桐 317 万株,全县人均 7.4 株,其中农田林网 5.3 万亩,农桐间作 30 万亩。

二、四旁植树

1950~1952 年,四旁植树 21 万株。1953 年,全县四旁植树达 34 万株,沿洛潼公路各区乡,实行公私合作造林。1956 年,贯彻“谁栽谁有”政策,全县“四旁”植树 51 万株。1958 年,四旁树木砍得多,栽得少,乡土树种减少,为桐、杨、刺槐代替。1961 年后,规定社员在房前屋后栽植的树木归社员个人所有,颁发了林权证,调动了农民“四旁”植树的积极性。1965 年全县“四旁”植树 100 万株。1966~1976 年,开展以公路绿化为重点的“四旁”植树,树种多为泡桐、大官杨、沙蓝杨等,部分地区开始搞农桐间作和地边栽桐。五头公社上油坊生产队栽种地边桐 8400 棵,人平 64.6 棵,到 1980 年产值 8 万余元,户平均收入 3308 元,人平收入 667 元。1978 年后,广泛开展农桐间作和栽植地边桐,推广带叶栽泡桐新技术。1984 年,全县“四旁”零星植树 115 万株。其中,连天公路 31 公里,植树 15512 株;县乡公路 25 条,181 公里,植树 90500 株;乡村公路 212 条,532 公里,植树 22 万株;生产路 1638 条,1729 公里,植树 70 万株;渠道 83 条,75 公里,植树 37528 株;房前屋后植树 84710 株。

三、育苗

新安解决苗木的传统习惯是:核桃、油桐、板栗、栓皮栎、桃、杏、楝等大籽树木,采取播种造林;桐树、毛白杨、楸树、刺槐等,采取根蘖苗造林;小叶杨、柳树等采取埋杆、插条造林;白榆,臭椿、侧柏等,依靠野生苗木造林;石榴、樱桃等,采取分根苗造林;柿树、桑树除插野生苗外,有少量育苗。

1950 年,新安县人民政府在柳湾建立苗圃,有土地 34 亩,为全县主要的育苗基地。1956 年后,以生产队集体育苗为主,但面积不大。1958~1965 年,年平均育苗 260 亩,育苗树种主要是臭椿、苦楝、榆树、刺槐、杨树及桃、杏等小杂果树;1963 年以后,以桐树、刺槐为主。

1966~1976 年间,年平均育苗面积增加到 3673 亩,不少生产队也建立了苗圃和育苗专业队。

1977 年至 1984 年间,随着农业生产责任制的建立,本着“造什么林,育什么苗”的原则选育树苗,坚持“舍得好地,舍得劳力,舍得投资,舍得投肥料”的精神,以专业承包育苗为主,提倡农民个人育苗。这个时期全县年平均育苗面积 5200 亩。1984 年育苗 9883 亩,产苗 301 万株。其中泡桐 8223 亩,全部实行温床催根育苗新技术,成苗率提高 18.4%。

四、全民义务植树

1956 年,新安县人民委员会、共青团新安县委员会规定,每年 4 月 1 日至 4 月 7 日为植树造林周。在“植树周”内,各级党政领导人率领机关、部队、学校、厂矿、企业的职工干部,参加植树造林,开展全民义务植树活动。各级共青团组织,组织青少年营造“青年林”“少年林”;各级妇联组织,组织妇女营造“三八林”;每年新战士入伍前,营造纪念林。

1982 年 2 月 24 日,成立新安县绿化委员会,组织领导全县人民开展义务植树活动。

1984 年,全国规定每年 3 月 12 日为“植树节”。县林业管理部门在植树节前,做好规划、树苗等准备,按各单位人数分配种树任务。在植树节,人人参加植树活动。

第三节 病虫害防治

新安县林木主要虫害有:苹果红蜘蛛、桃小食心虫、消黄掌舟蛾、黄二星舟蛾、榆兰金花虫、柳毒蛾、豆天蛾、大袋蛾、铜绿金龟子、泡桐网蝽、娇驼跷蝽、梨小食心虫、黄楝种子小蛾、光肩星天牛、黄星天牛、桑天牛、圆斑紫天牛等。主要病害有:泡桐丛枝病、白粉病、早期落叶病、栎圆斑病、黑疽病、炭疽病、腐烂病、根腐病等。

50—60 年代,对病虫害以人工防治为主,化学防治为辅,结合少量森林抚育措施,如刮老树皮,涂抹石灰硫磺合剂,擦、摘越冬幼虫及蛹卵等。70 年代后,药剂防治的比重逐渐增大,以有机氯杀虫剂为主,广泛使用石硫合剂、波尔多液。近年在苗圃使用退菌战、托布津等农药,防治苗木病害,并用黑光灯等物理机械诱杀防治。1981 年,在石寺坡、郁山林场建立固定观测点,进行森林病虫害普查。

第四节 林场

一、国营林场

1960 年 2 月 15 日成立郁山林场,场址设在土古洞村,经营范围包括东郁山、西郁山、小郁山、牛心寨等地,荒山面积共 11844 亩。

1963 年 3 月,县人民委员会决定,将石寺坡荒山 19724.6 亩划归郁山林场,作为一个分场经营,分别在云顶山、薛村、高坑、岳王庙、将军庙设林业基点 5 处。

1965 年,河南省人民委员会决定,将郁山林场、新安县园艺场移交河南省洛阳林校经营,改称“河南省洛阳林校郁山实验林场”。1969 年 12 月,重交新安县经营管理。

1975 年 12 月 16 日,新安县革命委员会决定,将郁山林场划分为郁山林场、石寺坡林场和园艺场 3 个单位,分别经营。

1984 年 7 月 31 日,郁山、石寺坡两场重新合并为郁山林场,总荒山面积 31568.6 亩,已造林 15350 亩,育苗 38 亩,农用地 30 亩,尚有宜林地 16150.6 亩,主要营造油松、麻栎、侧柏、刺槐等用材树种。

二、社队(乡村)林场

1979 年,全县共有社办林场 11 个,推行农业生产责任制后,陆续下放到生产队。并有队办林场 149 个,人员 1225 人,总经营面积 86204 亩。其中,用材林 34717 亩,果园 4554 亩,竹子、核桃经济林 3397 亩,苗圃育苗 1083 亩,林业休闲地 1286 亩,荒山面积 41167 亩。1983 年后,队办(村办)林场多由农民个人或联合承包经营。

第五节 机构沿革

1917 年(民国六年),县设苗圃和农事试验场。1924 年(民国十三年),改为林业局。1927 年(民国十六年),改林业局为林务局。1928 年(民国十七年),实业、林务两局合并为建设局。1932 年(民国廿一年),裁建设局,县政府设第三科,1933 年(民国廿二年)分设农业推广所。此后,县政府仍设建设科,直至新安解放。

新中国成立后,县人民政府设建设科,主管农、林、水、牧和交通。1950 年 11 月改为实业科。1951 年 5 月,改为农林科。1953 年 3 月,又改为建设科。1955 年 10 月,撤建设科,分设为农、林、水 3 科,林业科下设 3 个林业技术工作站。1958 年 3 月,农业科、林业科合并为农林局。11 月,成立农林水电部,下设农、林、牧、水、机 5 科。1959 年上半年,撤农林水电部,恢复农林局。1959 年底,又分设为农、林 2 局。1960 年 10 月,合并为农林局。1965 年 8 月,农、林又分设。1968 年 3 月,县设农林水服务站。1970 年 1 月,改为农业组。1971 年 8 月,恢复农林局。1973 年 3 月,农、林分设。