第五章 水利水保

新安县地处丘陵山区,水源奇缺。清代和民国年间,都曾提倡兴修水利,开挖了一些小渠道,打了一部分水井。据新安旧志记载:清代同治年间修的有庙头的玉泉渠;道光年间修的有庙头的作霖渠;光绪年间修的有县东的金龙渠,杨镇的公议渠,火虫驿的通涧渠,铁门东的通济渠,嶡山的普济渠、见龙渠及克昌渠、尚庄渠、水源渠、玉梅渠,七里站的涧龙渠,圪塔村的永清渠,石寺的涌泉渠、仁义渠,县西北张庄的涌源渠,横山的接流渠;民国年间修的有狂口的挽澜渠,柳湾的龙山渠等。这些渠道宽不过 5 尺,长不过 3 里,因长期失修,已坍塌殆尽。至新安解放前夕,全县水浇地面积仅有 14133 亩。新中国成立以后,农田水利建设有较大发展,兴建了一大批水利工程。但是,保灌面积仅占全县耕地面积的 17%,一遇干旱,农业生产就受到极大影响,仍不能完全摆脱靠天吃饭的局面,旱灾仍为新安的最主要灾害。

第一节 水利建设概况

新中国成立以后,从 1950 年到 1957 年,整修恢复了原有渠道,兴建土古洞、玉梅、小仝等小型二类水库和塘堰坝,发展灌溉面积 37500 亩。

1958 年至 1965 年,全民动员,大办水利,修建了卫星、东风两条灌溉面积万亩以上的渠道,还修了南林庄、王庄、黄沟、印沟、养马和舜王庙 6 座小型一类水库及 6 座小型二类水库,新增有效灌溉面积 2.85 万亩,国家补助建设费 155.39 万元,平均每亩国家投资 54.5 元。1962 年至 1965 年期间,全县大搞平整土地,修建水平梯田。这个时期,群众对农田水利建设付出的人力、物力、财力巨大,完成的工程项目多,规模大,多数工程至今仍是全县的骨干工程;但也有部分工大效小,质量差,标准低的工程。

1966~1970 年期间,主要修建了南林庄库渠、东沟河水库、何沟水库及卫星渠配套工程,集中建了一批机电灌站,新增有效灌溉面积 0.35 万亩,保灌面积增加了 1.23 万亩,国家投资农田水利建设经费 132.99 万元,按保灌面积计算每亩投资 108.1 元。

1971~1981 年期间,修建了段家沟水库引水渠、卫星渠南干渠和范沟、流泉、仙桃等水库,扩建了段家沟水库和卫星渠,同时还建设了一大批电灌站,对青、畛、涧 3 条河道部分段进行了初步治理,共修堤坝 43 公里,发展有效灌溉面积 4.61 万亩,保灌面积增加了 3.26 万亩,平均每年投资 49.73 万元,平均每亩国家投资 118.6 元。这个时期有部分工程投资高,效益低,甚至有投资无效益。1976 年兴建的谷山水库,一无设计,二无上级审批,三无资金来源,盲目开工,结果花费近百万元,投工 70 万个,施工两年,填平坝基,被迫停工。畛、青河道治理,规划不尽合理,工程质量较差,使原来能通过 20 年一遇洪水不致造成大灾的河道,现在不到 10 年一遇洪水即冲堤决口,需要年年修补。

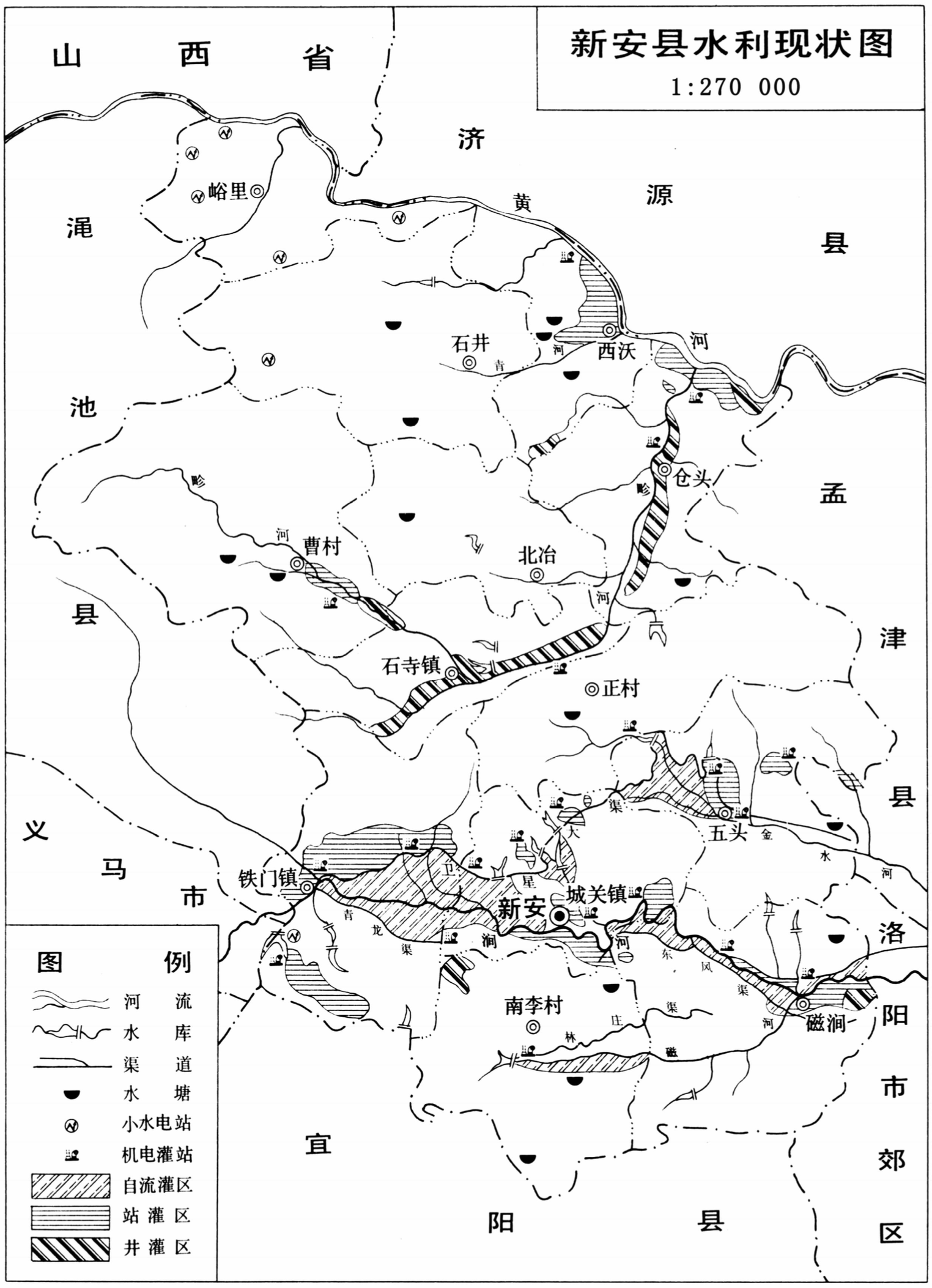

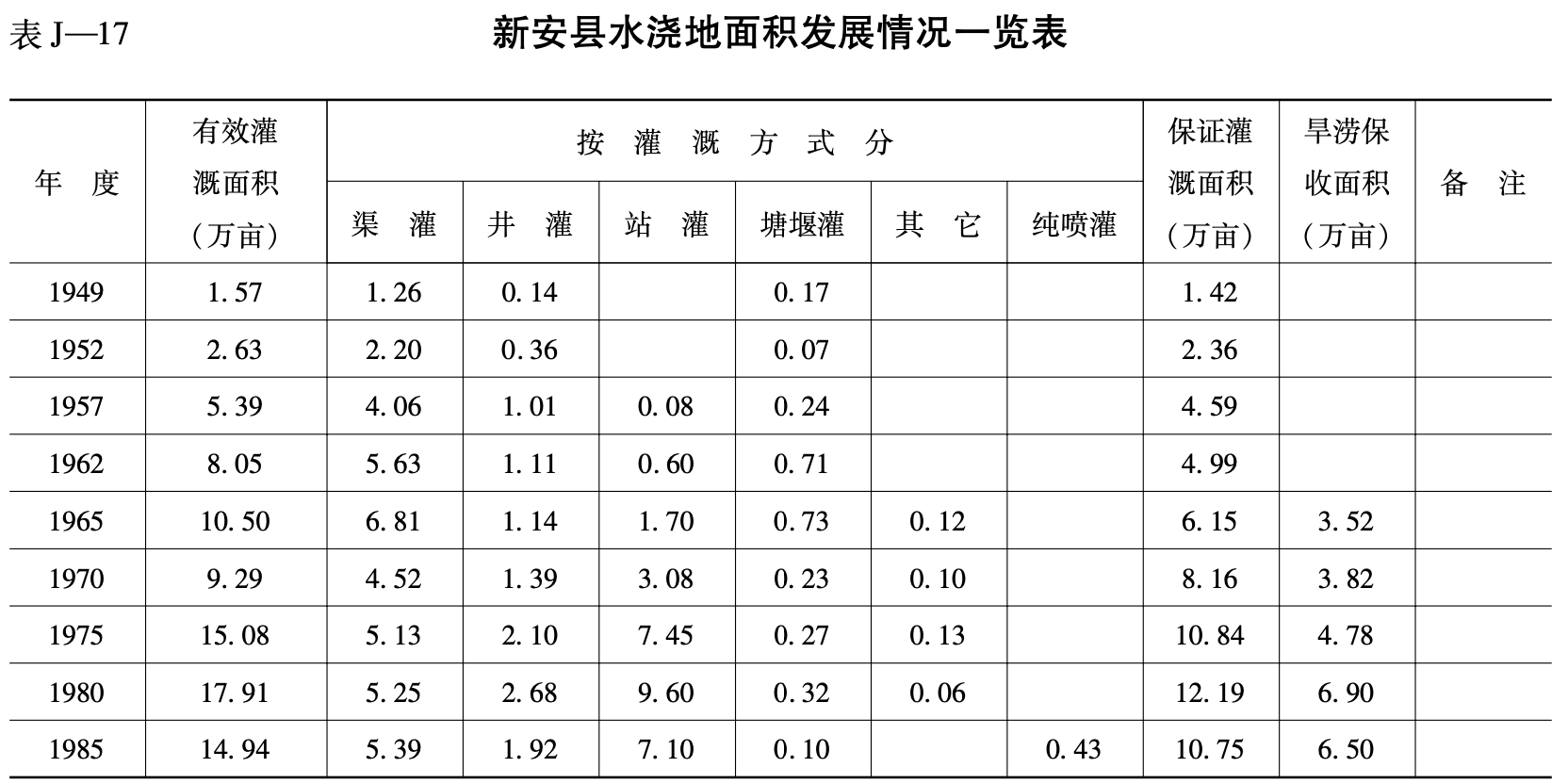

至 1985 年底,全县建成各项水利设施 1959 项。其中水库 21 座(中型 1 座、小型一类 7 座,小型二类 13 座),控制流域面积 141 平方公里,总库容 3025 万立方;水渠 141 条,灌溉面积 53900 亩;塘堰坝 456 座,总容量 236 万立方;电力排灌站 501 处,装机 633 台,16704 千瓦;机械排灌站 177 处,装机 182 台,2533 马力;已配套机电井 565 眼,装机 624 台,4514 千瓦;机井 234 眼,装机 249 台,2895 马力;喷灌机 235 台,装机 2274 马力;建小水电站 7 处,装机 10 台,容量为 1286 千瓦;另外还打人畜用水窖 7492 个,蓄水 13.6 万立方;修河道堤坝 43 公里。全县有效灌溉面积 149400 亩,为解放初期的 10 倍,其中渠灌 53900 亩,机电站灌 71000 亩,井灌 19200 亩,纯喷灌 4300 亩,塘堰坝灌 1000 亩,保灌面积达到 10.75 万亩,旱涝保收、高产稳产田 6.5 万亩。

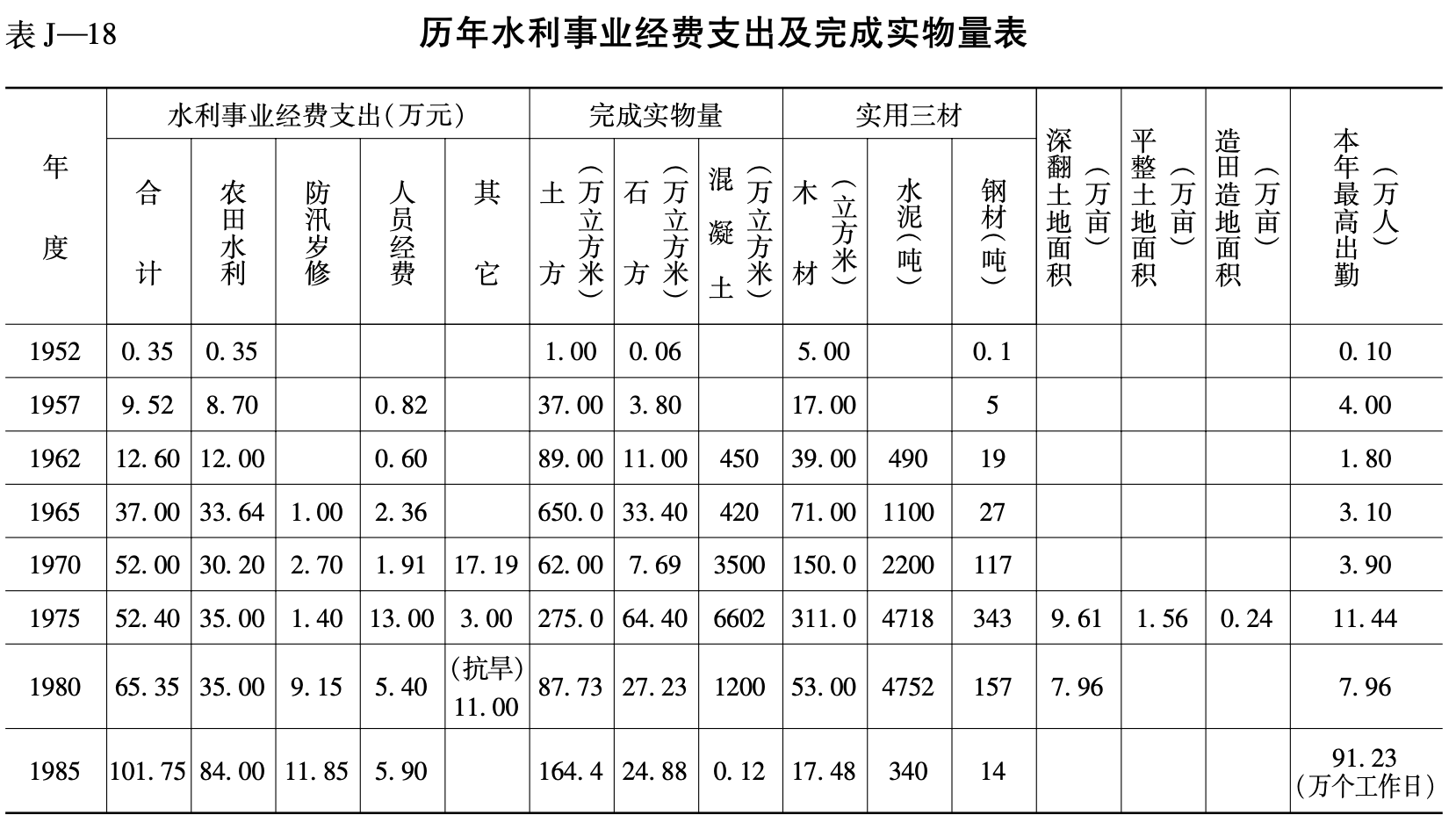

自 1949 年以来,国家共投资农田水利建设经费 1483.06 万元,群众投资要高于国家投资两倍以上,水利建设总投工 8717 万个,完成土石方 5270 万立方。

第二节 河道治理

新安县共有河道 621 条,经常有水的 488 条,较大的有黄河、涧河、磁河、金水河、畛河、青河 6 条。

一、黄河

在新安县境内河床狭窄,形势险要,水流湍急,含沙量大,加之两岸山高坡陡,没有可灌区,因而未修建大型工程,仅沿河修建机电灌站 10 余处,供少量灌溉和人畜用水。

二、涧河

涧河两岸土地平坦,土质肥沃,为新安县产粮基地。但历年洪水冲刷两岸土地,造成多处险滩险村。1958 年特大洪水,致使铁门乡的南庄、克昌和城关镇的嶡山、安乐受害严重,危及人民生命财产。南庄村对岸,为保护陇海铁路路基而修建的小挑水坝,造成右岸严重冲刷。1964 年铁道部门赔款 45000 元,修建了长 80 米挑坝 1 座和护岸 128 米,小型“丁”字坝两座。1965 年省政府拨款 20 万元,修建克昌上中护村挑坝两座,嶡山村西与克昌交界处修长 80 米挑坝 1 座,安乐村修建长 60 米挑坝 1 座。以上均为铁丝笼块石护基,坝体护面为砌石,坡度较缓,工程质量较好,至今基本完整无损。1976 年冬,铁门公社对北涧河进行治理,左右两岸筑石坝 2500 米,坝距 50 米,历时 3 月,投工 5.5 万个,完成土石方 5.2 万方。因施工质量差,1982 年汛期被洪水全部冲毁,仅留残迹。同年,铁门村群众集资 15 万元,筑涧河南坝 1380 米,北坝 935 米,共完成土石方 23.7 万方,投工 28.2 万个。1976 年,将磁涧乡下园村(李家园)涧河段截弯取直,由村南改道村北、河道设计底宽 120 米。施工时,因工程量大等原因,仅开挖 60 米,河道上游堵口处所筑挡水河堤长 600 米,顶宽 1 米(挡土墙结构),高 4 米,墙后无培土,汛期洪水稍大,新开河道引洪断面不够,泄洪不畅,上游拥水超坝,堤坝随之溢水决口,新老河道同时行洪,使下园村四周环水,成为险村。1981 年,陇海铁路在 741 公里处改线打隧洞,将弃土倒在南庄对岸河滩内,筑成围堤 1 道,长 669 米,顶宽 8 米,高出河床 2~5 米,致使河床缩窄,严重影响河道泄洪能力。1982 年涧河发洪,冲毁南庄护岸 60 米,“丁”字坝两座,及土地、窑洞等。铁路部门赔款 6.5 万元,重修护村河堤长 230 米,高 4 米,当年 11 月开工,次年 5 月完工。

三、畛河

1965 年在下孤灯村修护村挑坝 50 米,在云水修挑坝 3 座,在陈湾村修建了挑坝和护岸,在大章修挑坝 1 座。1975 年始,按山、水、田、林、路综合治理方案,历时 2 年,上至曹村,下至仓头,筑河坝长 25.5 公里。1982 年洪水,毁坝 60 多处,长 6100 米,后经一个冬春始修复,投资 30 万元,投工 86 万个。

四、青河

河床陡峻,汛期洪峰短暂,平时干涸,为季节河流。1976 年,由石井至西沃筑河坝 13.5 公里。

五、磁河

1974 年在中段陈古洞、江庄、阎湾、李子沟等处进行了截弯取直,长约 1.5 公里,造地百余亩。1977 年在下游磁涧街两岸新建 100 米长的护岸。

六、金水河

流经正村、五头,流域面积小,洪峰不大,仅于五头街修建护堤 200 多米。

第三节 水库

一、段家沟水库

段家沟水库位于铁门镇西南、涧河右(南)岸的支沟上,为新安县唯一的中型水库,流域面积 13.22 平方公里。除拦蓄本流域径流外,主要是引涧河水充库,以弥补下游卫星渠灌溉水量之不足。

水库原系小型一类水库,始建于 1959 年 11 月,于 1960 年 6 月建成,为均质土坝,坝高 30 米,坝顶长 190 米,总库容 308 万立方;溢洪道位于大坝左侧的山坡上,底宽 10 米,出口未作护砌。共完成土石方 47.6 万立方,实投工为 50.5 万个,投资 52 万元。库成后经过 10 多年的使用,水源远远不能满足卫星渠灌溉的要求,故又于 1969 年 3 月,开始从义马市郭庄村涧河之右岸,采取跨流域引水,以涧河干流水充库。引渠工程全线长 5.7 公里,硬化护物 4.9 公里,共凿涵洞 11 个,全长 2847 米,最长的狼沟洞千米许,孙家沟渡槽跨径达 10 米,为现浇混凝土拱券。全渠交排桥共 15 座,进水闸 1 个,退水闸 3 处。1984 年春投资 10 万元,修建渠首拦河坝。1970 年冬,开始将水库大坝从 30 米加高至 46.5 米,即由原来的小型一类水库扩建为中型水库,1971 年 8 月竣工,成为能引能蓄、又能灌溉、养鱼和发电综合利用的水库。

段家沟水库大坝先后经过 5 次施工:1959 年 11 月至 1960 年第一次施工,建成大坝高 30 米,库容 308 万立方,为小型一类水库。1969 年 4 月至 1971 年 9 月,进行第二次施工,大坝加高 15.2 米(坝顶高程 379.30 米),扩建为中型水库。1972 年 5 月至 1974 年 12 月,进行第三次施工,解决大坝漏水问题,清除上游东岸山坡 348.0 米高程以上坡积物,作粘土铺盖宽约 40 米,长约 70 米,厚度为 6 米;在坝坡与东山坡交接处进行帷幕灌浆,钻孔 201 个,总进尺 4157 米;重新作了下游倒滤体等。1975 年至 1977 年,进行第四次施工,保坝加固,大坝加高 3 米(高程 382.3 米),离顶 8 米左右改用壤土培坡加高。1983 年以后进行第五次施工,投资 230 万元,开挖东山泄水洞,修建铁门到水库的防汛公路。现大坝最大坝高 49.5 米,坝顶宽 5.0 米,最大底宽 306 米,坝顶长 370 米。(见彩页照片)

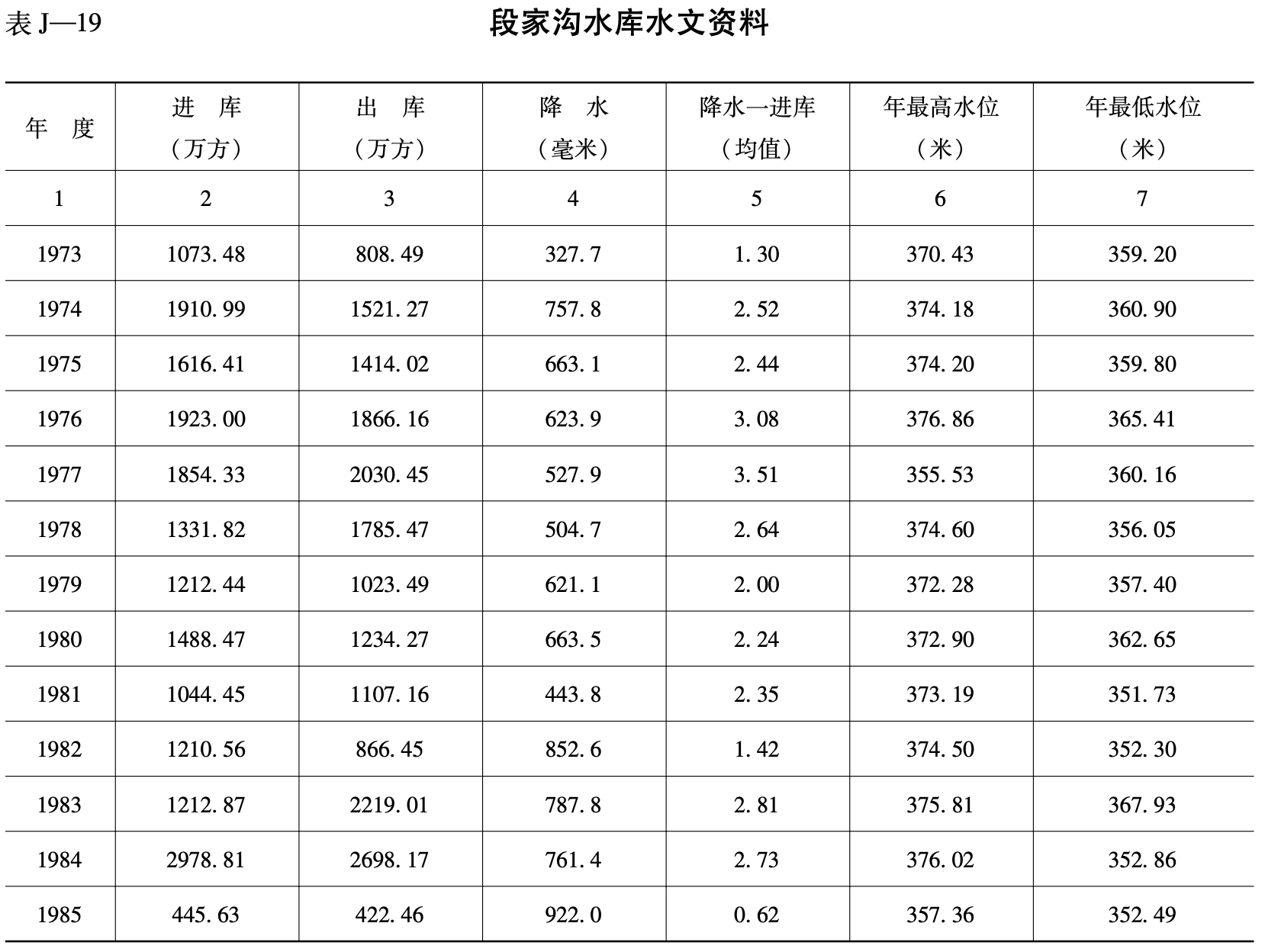

段家沟水库经建库—扩建—加固—加坝—再加固 5 次施工,历时 26 年,国家投资总计 767 万元,投工 1963 万个,完成土石方 1190 万立方。总库容 1272 万立方,兴利库容 896 万立方,年蓄水量 4000 万立方,可灌田 40000 亩。其水文资料见下表 J—19。

二、小型一类水库

(一)南林庄水库

南林庄水库位于县南 8 公里南李村乡磁河上游,坝址座落在赵峪、张村两条沟汇流处的南林庄村西,流域面积 14.7 平方公里。坝型为均质土坝,坝高 23.3 米,最大库容 324 万立方,其中死库容为 25 万立方,兴利库容为 185 万立方。1957 年 11 月动工兴建,1960 年 5 月竣工。

(二)王庄水库

王庄水库位于县城西北城关镇王庄村,是卫星渠的结瓜水库,坝顶作为卫星渠的过沟段家沟水库水文资料渡槽用,丰水季节渠道可引水灌库,枯水季节库水济渠,平卧管出口建有 55 千瓦提水站 1 个。1958 年 4 月动工兴建,'1959 年 5 月建成,完成土石方工程数量 36.9 万立方,投工日 41.8 万个,总投资 16 万元。该库流域面积 6.2 平方公里,大坝高为 28 米,总库容 100 万立方,其中死库容 12 万立方,兴利库容 48.5 万立方。

(三)黄沟水库

黄沟水库位于城关镇黄沟村后峪河西支流上游,是卫星渠的结瓜水库。大坝作为卫星渠的过沟渡槽用,始建于 1958 年 4 月,成于 1959 年 5 月,共投工日 43.6 万个,完成土石方 34.7 万立方,投资 27 万元。流域面积 2.95 平方公里,坝高 25.5 米,总库容 172 万立方,其中兴利库容 138.5 万立方,死库容 12.5 万立方,平卧管出口处建有 55 千瓦提水站。

(四)印沟水库

印沟水库位于城关镇林庄村印沟河上,是卫星渠的结瓜水库和过沟工程。1958 年 4 月与卫星渠同时开工兴建,1959 年 5 月完工。共投工日 42.5 万个,完成土石方 37.8 万立方,共投资 17 万元。流域面积 8.1 平方公里,总库容为 199 万立方,其中滞洪库容 66 万立方,兴利库容 126.5 万立方,死库容 6.5 万立方。平卧管出口部位建有 55 千瓦提水站 1 个,提水进卫星渠,以补下游五头乡渠水之不足。

(五)养马水库

养马水库位于五头乡梁村老石崖北金水河中游,1957 年 10 月动工兴建,1959 年 6 月完工。先后共完成土石方 41.4 万立方,工日 53 万个,投资 24 万元。该库大坝也是卫星渠的过沟土渡槽。总流域面积 30 平方公里,因上游尚有拾万水库,区间流域面积仅 22.65 平方公里,坝高 24 米,总库容 214 万立方,溢洪道宽度 18 米。1975 年 4 月,为解决溢洪道和卫星渠交叉的矛盾,将溢洪道底抬高 2.5 米,建一空心滚水坝,坝顶溢流,坝内通渠。

(六)舜王庙水库

舜王庙水库位于五头乡亮坪村的金水河支流上,是卫星渠最后的一个结瓜水库。1958 年 4 月动工兴建,1960 年 6 月完工,先后共完成土石方 55.87 万立方,共作工日 65 万个,总投资 18 万元。水库流域面积 5.8 平方公里,坝型为均质土坝,坝高 29.6 米,坝顶长 300 米,坝顶宽 12 米,最大库容 330 万立方,其中死库容 9 万立方,兴利库容 277 万立方。大坝底部未作倒滤体,成为隐患。该库在建成后,于 1974 年 7 月建成装机 4 台,共 575 千瓦的中型提灌站,投资 30 万元。

(七)范沟水库

范沟水库位于正村乡范沟村黄河的二级支流上,1974 年 11 月开工,1983 年 7 月完工,经过建库、除险、加固三个阶段,历时 8 年零 8 个月,共完成土石方 24.4 万立方,投工 50 万个,投资 28 万元。坝高 30 米,流域面积 8.03 平方公里,坝型为粘土斜墙土坝,总库容 113.3 万立方,其中死库容 7.5 万立方,兴利库容 60.3 万立方,防洪库容 45.88 万立方。库内建高扬程提灌站 3 个,装机 13 台,660 千瓦。

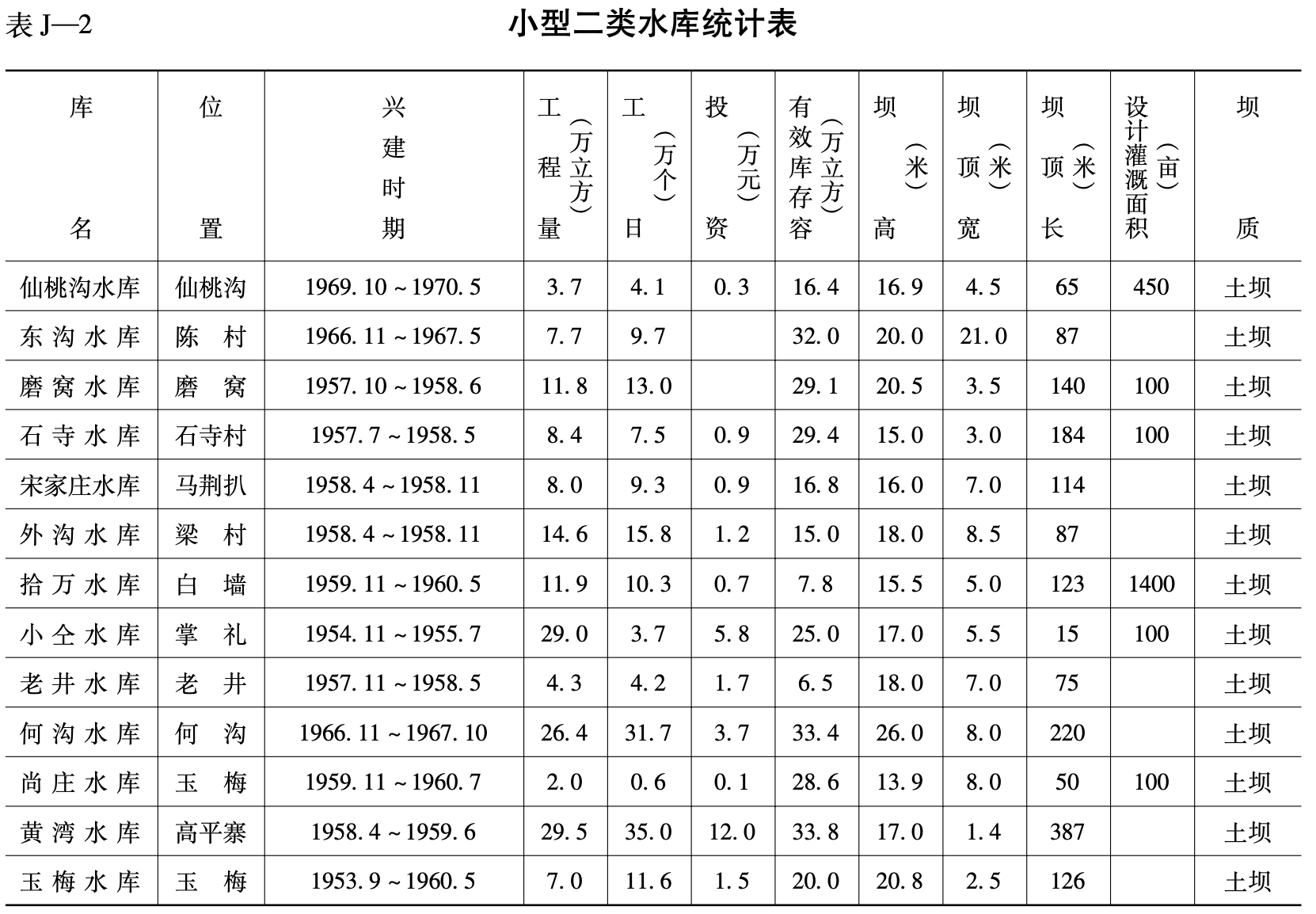

三、小型二类水库

全县小型二类水库有仙桃沟、东沟、磨窝、石寺、宋家庄、外沟、拾万、小仝、老井、何沟、尚庄、黄湾、玉梅水库等 13 座,共控制流域面积 53.39 平方公里,总库容 428.6 万立方,坝型皆系均质土坝,其分布大都在涧、磁、畛河系上,建库大都已达 30 多年。(见表 J—20)

四、半成水库

(一)谷山水库

位于畛河上游曹村乡的前河村,为畛河综合治理的一项拦蓄洪水骨干工程,也是解决县北部缺水地区曹村、石寺、北冶、仓头 4 乡的水源工程。1977 年 6 月 1 日破土动工,1978 年春挖基告成,坝基深达 21 米,宽 28 米(上下游方向),下口长 21 米,上口长 40 米。坝基回填后,由于投资大,收益慢,未列入国家计划,被迫停工。共投工 70 万个,完成土石方 17.92 万立方,县财政投资 99 万元,补助粮食 55.9 万斤。

(二)后河水库

位于石寺镇后河村的畛河支流上,属小型一类水库。1973 年进行坝基钻探,1976 年 10 月动工,原设计总坝高 32.5 米。至 1979 年底停工,历时 3 年,完成坝高 12 米,其中基础 5 米,地面以上 7 米,共完成挖方 1.1 万立方,混凝土 0.1 万立方,砌方 1 万立方,投工 15 万个,投资 54 万元(其中国家投资 20 万元)。

(三)流泉水库

位于北冶乡的柿树岭村南畛河支流上,为小型一类水库。设计浆砌块石堆石坝,坝高 31.5 米,总库容 197 万立方,为解决该区人畜用水和灌溉的骨干工程。1974 年 11 月 27 日破土动工,到 1983 年底停工,历时 9 年,已完成坝高 22 米,坝顶长 108 米,土石方 7.6 万立方,投资 60.96 万元,库两岸修建提水站两处。工程质量较好,初步蓄水 50 万立方。

(四)窨头水库

位于石井乡窨头村的黄河二级支流上,设计坝高 30 米,属小型二类水库。1973 年动工兴建,1974 年停建,坝高 23 米,坝顶宽 4 米。

第四节 渠道

一、卫星大渠

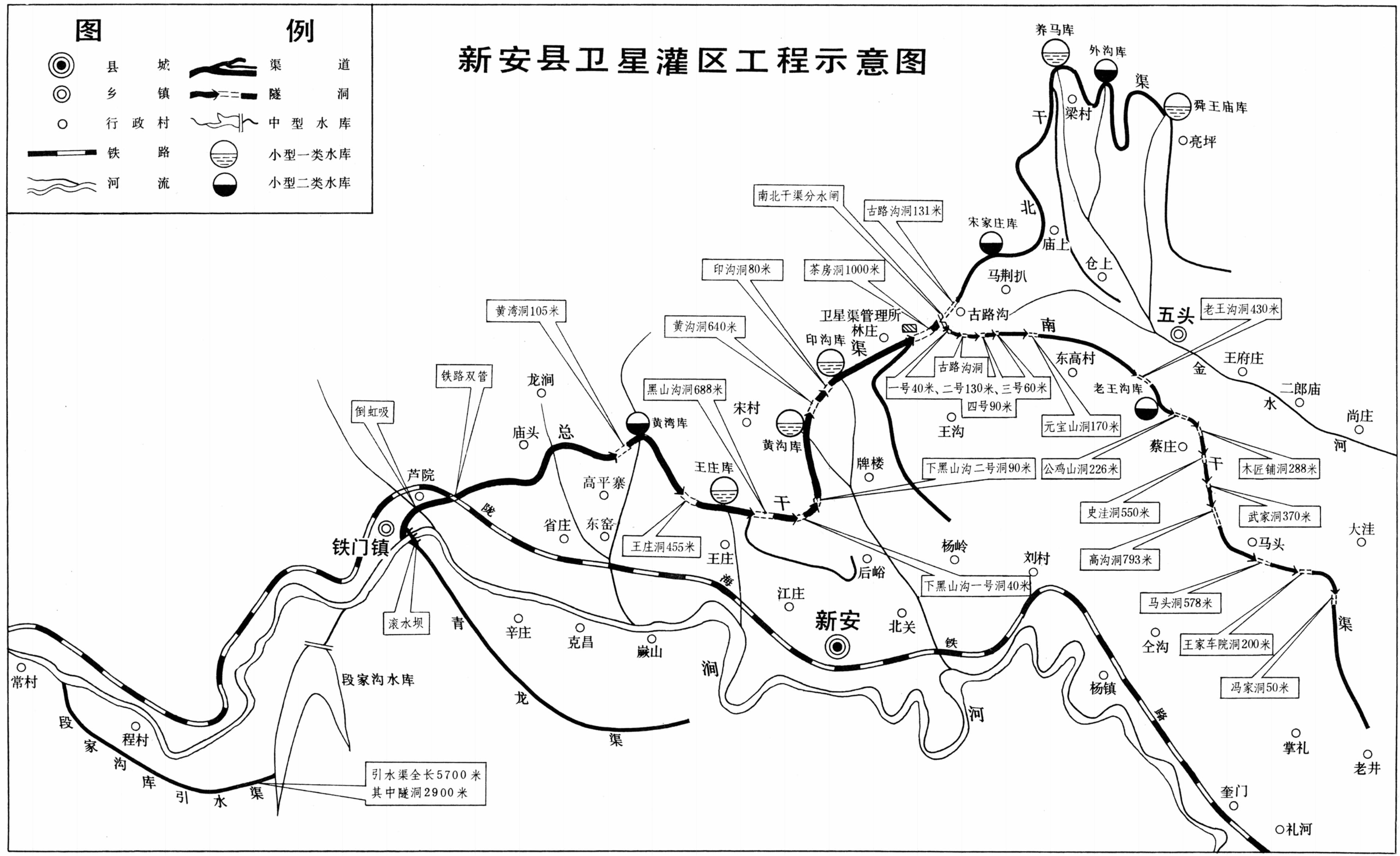

卫星大渠于 1958 年 3 月 24 日全面开工,到 1959 年 8 月 1 日建成,历时 1 年零 4 个月。从铁门街东门外筑坝引水,经铁门、城关、五头 3 个乡(镇),到舜王庙止,全长 36 公里。渠道多为梯形断面,底宽 2.3 米,帮高最低为 1.7 米。渠道挖深一般都在 2~10 米,设计通过流量 4 立方/秒,实际能通过流量 2.5 立方/秒。1972 年进行扩建,分为总干渠、北干渠、南干渠。沿途修建 7 座水库(其中 5 座小型一类水库,2 座小型二类水库),穿越 25 个隧洞,总长达 48.3 公里。设计灌溉铁门、城关、五头、磁涧 4 个乡(镇)40 个村的 5.6 万亩土地,其中自流灌溉 4.6 万亩,提灌 1 万亩。实灌 4 万亩,其中自流灌 3.2 万亩,提灌 0.8 万亩。共完成土石方 1400 万立方,工日 9830 万个,投资 430 万元,其中国家补助 226 万元。

(一)总干渠

总干渠从铁门渠首起到古路沟至,全长 19.3 公里。1972 年扩建,全部用块石、混凝土补砌防渗,渠底宽 2.3 米至 3.5 米不等,帮高最低为 1.8 米,设计引水量 4.5 立方/秒。沿渠共修建筑物 153 项,其中拦河坝 1 座,倒虹吸 1 处,隧洞 9 处,总长 3499 米,过沟坝 19 座(其中水库 4 座,总库容为 506 万立方米),桥涵 51 处,支渠闸 62 座,进退水闸及节制闸 5 个,渡槽 5 座。总干渠段内有江庄支渠和红星支渠。

(二)南干渠

南干渠从古路沟分水闸起,至磁涧乡老井村花沟垴,全长 15.6 公里,通过 13 座小土坝,13 个隧洞,1 个倒虹吸。1973 年 12 月动工,1979 年 8 月竣工,历时 6 年,总投资 77 万元,开挖土石方 162543 立方,砌石 5938 立方,砌砖 300 立方,浇注混凝土 7774 立方,投工 843712 个。渠道基本完工后,于 1975 年春季试通水一次,水最远至马头后洼。后因水源缺乏,管理不善,建筑物均遭破坏,渠道淤积,洞子坍塌,混凝土预制板逐年丢失殆尽。

(三)北干渠

北干渠从城关古路沟分水闸起,经古路沟、马荆扒、庙上、梁村、外沟到舜庄库水库,全长 13.4 公里。1972 年全部用浆砌块石衬砌,均为矩形断面。养马水库以下渠宽 2.5 米,帮高 1.8 米,实际通过水量 1.0 立方/秒,加大流量 1.5 立方/秒。实灌 9722 亩,其中自流灌 6222 亩,提灌 3500 亩。主要支渠有养马渠、段村渠、河北渠 3 条。

二、南林庄渠

南林庄渠系南林庄水库配套工程,渠首位于南李村乡南林庄水库坝下,灌区分布于水库以东、磁河以北,沿途经南李村乡的南林庄、南郭庄、江村、孙洼、十里 5 个村和磁涧乡的东皇、申洼、赵洼、黄洼、李子沟、南窑等村,共受益 14 个村,灌溉面积为 1.06 万亩。该渠 1966 年 11 月初动工,由南李村和磁涧两乡按受益面积划段施工,至 1971 年春基本竣工。干渠总长 19 公里,支渠 25 条,长 5.5 公里,共建成过沟土坝渡槽 15 座,长 837 米,大小隧洞 26 个,长 3386 米,排洪桥涵 25 座,钢筋混凝土渡槽 1 座,明渠混凝土硬化 781 米,明渠开挖 14.9 公里,总工程量为 87.37 万立方,投资 50 万元、粮 50 万斤(不含社队自筹),投工 50 万个。

该渠因水库水量不足,灌区中下游未能见效。现渠道大部淤积,渠内种田,只有上游南李村乡几个村还能浇地 2000 亩。

三、东风渠

东风渠是由原东风、爱国、磁河 3 渠汇流而成,西起县城东关柳湾,东至磁涧乡寒鸦村东,全长 20.7 公里,浇地 1.03 万亩。

原东风渠,1959 年 1 月修建。1963 年整修、扩建、延伸、配套,与尤彰入口的爱国渠连接起来。1966 年 4 月,磁涧乡又整修爱国渠,修建磁涧倒虹吸,使东风、爱国、磁涧 3 渠汇流直至寒鸦村东。

到 1985 年底,东风渠全灌区包括磁涧、城关两乡镇、11 个村,78 个受益单位,共灌溉 1.03 万亩土地。干渠两条,长 20.7 公里,支渠 20 条,长 18 公里,桥 61 座,涵洞 6 处,闸 7 座,隧洞 4 处,渡槽 5 处,拦河坝 28 米,倒虹吸 1 处,明渠护砌 19 公里,累计完成土石方 23.6 万立方,砌石 2.5 万立方,混凝土 450 立方,总投资 47.9 万元,工日 40 万个。今因水源不足,磁涧以下,已不能受益。

四、小型渠道

新中国成立后,新安县共兴建 95 条小型渠道(灌溉在千亩以下),总长度 113 公里,硬化 36.1 公里,渠系共建桥 124 座,涵洞 65 个,开挖隧洞 61 处(总长 5590 米),灌溉面积达 19486 亩。

第五节 机电灌站

新中国成立以前,新安县只有少量称杆、漂斗、水车等提水工具。新中国成立初期,发展水龙、解放式水车,均以人力畜力为动力。1956 年开始发展锅驼机、柴油机等带动的排灌机械。到 1985 年,全县共有中、小型机电灌站 678 处,装机 815 台。其中中型机电灌站 47 处,装机 118 台,7316.5 千瓦。兹择其要者分述于后:

一、郭沟电灌站

位于铁门镇郭沟村牛家山北边段家沟水库南岸,以库水为水源。1974 年 10 月兴建,1976 年 6 月竣工。设计效益 5000 亩,两级提水,总扬程 103 米,装机 8 台,620 千瓦,变压器 2 台,880 克位。两级共建机房 10 间,修渠总长 13.9 公里,渡槽、桥、涵、闸共 30 余处,架设高压线路 6 公里。共做土石方 7.2 万立方,投工 16.8 万个,总投资 34 万元。

二、双岭电灌站

位于县城南涧河南岸大桥头,南李村乡刘邦沟、花沟两村受益。1975 年 10 月动工,1976 年 8 月完成。设计效益 800 亩,为一站三级,扬程 109.4 米,管道长 608 米。三级其建机房 9 间,建高压线路 0.8 公里,建蓄水塘 1 个,修渠 3 条,长 2.03 公里。三级站建渡槽 1 座,长 200 余米。完成土石方 1.1 万立方,用工 2.5 万个,投资 8.6 万元。

三、塔山电灌站

位于正村塔山庙山脚下,以畛河为水源,浇地 1200 亩。1975 年 12 月动工,1977 年 7 月完工。一站两级,扬程 174 米,管道长 370 米,共建机房 6 间,架管子 370 米,集水井 1 个,修渠 1.4 公里,建渡槽 1 座,长 120 米,架高低压线路 5 公里,做土石方 2.5 万立方,用工 3.6 万个,投资 13.6 万元。

四、舜王庙电灌站

位于舜王庙水库大坝东南,1974 年 9 月兴建,设计效益 5266 亩,实际效益 3500 亩。为一站两级,总扬程 100 米。主体工程有:闸亭 1 座,引水洞 180 米,进水池 2 个,机房 8 间,仓库住室 6 间,建渡槽 5 处、长 695 米,修渠 3950 米,架设高低压线路 4.3 公里。共做土石方 8.2 万立方,投工 36.5 万个,总投资 30 万元。

五、鸡头山电灌站

位于曹村东鸡头山脚下。1973 年 7 月开工,到 1975 年 8 月完成。水源为畛河,设计效益 1000 亩。为一站两级,扬程 145 米,管道长 300 米,建机房 7 间,集水井 1 眼,修渠 6.7 公里,架高低压线路 0.5 公里,渡槽、排洪桥,蓄水塘 20 余个。共做土石方 1.8 万立方,投工 3.8 万个,投资 5.5 万元。

六、漏明电灌站

位于北冶乡关址村,以漏明泉水为水源。1969 年 10 月动工,1971 年 1 月完成。主要解决关址、袁、骆岭、刘黄 4 个村 3500 口人的生活用水。一站两级,扬程 216.8 米,管道长 1110 米,建机房 3 间,进出水池各两个。引水上山之后,又用 2 吋管子引水到骆岭村,管道长 3800 米,建蓄水塘 2 个,并架 10 千伏高压线路 12 公里。共做土石方 1.3 万立方,用工 3.5 万个,投资 7.5 万元。

七、荒坡电灌站

位于西沃乡荒坡村,以黄河水为水源。1966 年兴建,至 1969 年 4 月竣工。为一站三级,扬程 144 米,管道长 590 米,建机房 5 间,渡槽 5 处,修渠 1.8 公里。共做土石方 1.4 万立方,用工 24.1 万个,总投资 9 万元。

八、石山电灌站

位于西沃乡石山头山脚下,用青河水源。1971 年 10 月开工,1972 年 12 月建成,主要解决石山头千余口人生活用水,同时发展部分水浇地。为一站三级,扬程 263 米,管道长 550 米,建机房 5 间,修渠 0.5 公里,架设高压线路 0.8 公里。共做土石方 0.5 万立方,投工 12.3 万个,总投资 12 万元。

其它中型电灌站有:铁门镇的黑虎桥站、董沟村王站、西洼站、蔡庄站、辛庄南地站;城关镇的安乐站、观三镇站、玄帝庙站、金斗山站、嶡山西河站,河上站;南李村乡的韦庄站、赵峪站;磁涧乡的金家村站、西奎门站、孝水站:五头乡的胡张沟友谊站、团结站、二郎庙上河站、张圪捞站;正村乡的拾万站、南荒站;石寺镇的孟庄站、胡岭站;北冶乡的流泉库南站、流泉库北站;仓头乡的河西站、狂口八一站、狂口西村站、盐西铁谢沃站、盐东东滩站、西沟站、郭庄站、王庄大洼山站;西沃乡的下坂峪站、西沃站、庄头坡站;石井乡的崔沟站;峪里乡的石渠站。

第六节 水土保持

一、水土流失情况

新安丘陵起伏,沟壑纵横,植被率低,水土流失严重。水土流失主要表现在降水击溅与地表径流对疏松物质的搬运作用,而形成水力侵蚀。

县北部峪里、石井、西沃、仓头、北冶、石寺、曹村乡镇的土石山区,587.9 平方公里,多为石质中、低山区,山势陡峭,谷深沟窄,海拔一般在 400~800 米,有水力侵蚀、重力侵蚀、冻融侵蚀和风力侵蚀,以水力侵蚀为主,水力侵蚀又以面蚀为主。水土流失面积 440 平方公里,占总面积的 75%。县南部黄土丘陵沟壑区,572.4 平方公里,海拔多在 300~400 米,大面积黄土覆盖,地形起伏,切割严重,以水力侵蚀为主,水力侵蚀又以沟蚀为主,集中在坡耕地和沟壑。水土流失面积 495 平方公里,占总面积的 86.5%。

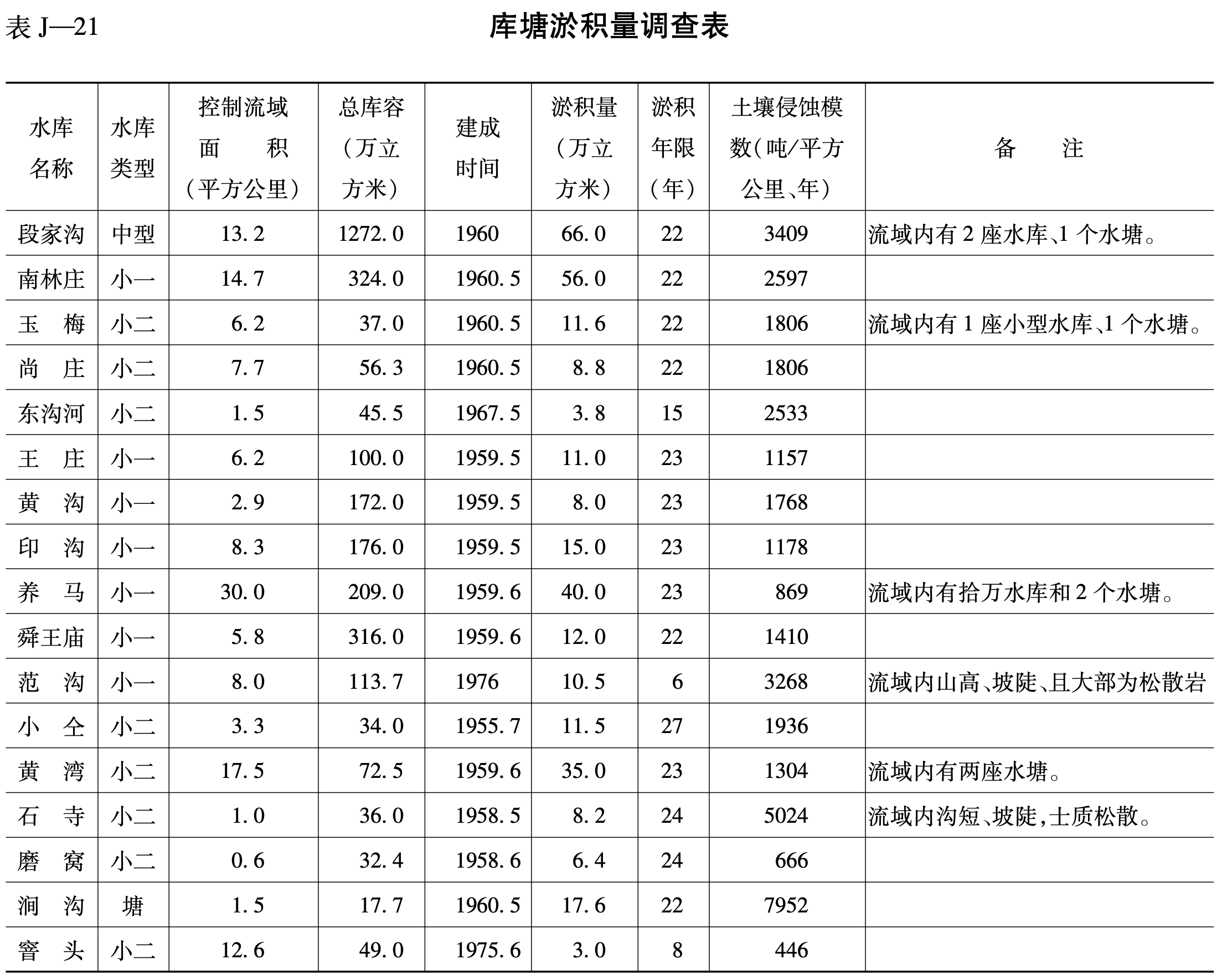

新中国成立初期,全县水土流失面积 680 平方公里,占总面积的 58.6%,平均每平方公里年流失量千吨左右。近年全县水土流失面积 935 平方公里,占总面积的 81%,平均每平方公里年流失量增加到 2000 吨。据全县 17 座中、小型水库调查计算,水库上游土壤年侵蚀模数一般在 2000~5000 吨/平方公里,最高达 7954 吨/平方公里。

造成水土流失严重的主要原因,是片面执行“以粮为纲”方针,毁林开荒,单纯抓粮食生产,忽视水土保持工作,造成生态环境恶化,加剧了自然灾害的发展。大量毁林毁草开荒,滥伐林木,使全县森林覆盖率下降,森林面积减少,水土严重流失。全县耕地平均年水土流失量 95 万吨,其中含氮、磷、钾肥料 16400 吨,相当于 1981 年实际使用的化肥量。50 年代末期建成的蔡庄、土古洞、前洼、马头、古村、芦家沟、眷兹、涧沟、六村等水库,因上游水土流失,淤积严重,已经报废。段家沟等库塘淤积量调查如下表:

二、水土保持成效

水土保持工作,在 1958 年以前主要以植树造林和挖水平沟、鱼鳞坑为主,大地植被较好。在“大跃进”期间,乱砍滥伐,乱垦滥牧,使植被遭到严重破坏。1963 年,县成立了水土保持委员会,提出在全县搞“三个 15 万亩”(15 万亩水浇地、15 万亩土梯田、15 万亩石梯田)的规划,平整土地,一架山、一面坡、一道沟连片治理;深翻改土,加厚耕地活土层,增加土壤渗透性,提高土壤含养水分的能力,减少地面径流;林业措施主要是植树造林,封山育林,水土保持取得一定成绩。“文化大革命”期间,水土保持工作未能坚持,原有工程也遭到严重破坏。1978 年以后,又恢复了水土保持委员会,贯彻了国务院《水土保持工作条例》,从单纯抓农田水利建设转到同时抓水土保持,改善大地植被,开展了以小流域为单元的治理。县人民政府规定:以户承包小流域治理,签订承包合同,县政府发给《小流域证书》,坚持谁承包治理、谁看护、谁受益的原则,承包期 50 年不变,允许雇人(帮工)治理,子女继承,允许折价承包。在承包范围内,经过承包户治理而新增的梯田、堰滩地,20 年不计产,不提留,不增加粮食征购基数。这些规定,调动了群众包山治山的积极性,水土保持工作出现了新局面。到 1985 年底,水保造林 7.11 万亩,整修梯田 19.18 万亩,治沟造地 2.83 万亩,修水塘 211 个,打水窖 10593 眼,深翻改土 8 万亩,种草 21190 亩,初步治理小流域 13 条,治理面积 333 平方公里,占总水土流失面积的 35.6%。

第七节 机构沿革

民国七年,县设水利局。民国十六年,撤销水利局,改设建设局。

1949 年以后,新安县人民政府下设实业科,主管农业、林业和水利。1950 年 11 月,实业科改为农林科,仍主管农、林、水。

1953 年 3 月,农业科改为建设科,兼管水利。1955 年 10 月,专设水利科。

1956 年 4 月,水利科改为水利局。

1959 年 9 月,县成立农林水电部,下设水利科。

1960 年 5 月,撤销农林水电部,建立农委,同时恢复水利局。

1966 年,“文化大革命”开始后,水利工作归县第一线指挥部管理。1968 年,成立农、林、水管理站。 1971 年 8 月,成立水利电力局。1985 年 12 月,改为水利水保局。

水利水保局下属有打井队、安装队、卫星灌区管理所、南林庄库渠管理所、段家沟水库管理所。

各乡镇设水利管理所,由水利水保局、乡(镇)政府双重领导。