第六章 工业

新中国成立前,新安工业多为手工生产,技术落后,设备简陋,产品种类少,质量低,手工业者经常被迫停产失业。民国六年(1917),河南官绅袁绍明、张钫、张卓如、翟六吉与外省人李祖绅、庞禾生等倡办新安煤矿公司,采取半机械化生产。民国二十年(1931),新安县人孟秋月办新生织染厂,县政府开办家庭工业传习所,采用部分机械生产。

新中国成立以后,人民政府非常重视扶持恢复工业、手工业生产。1949 年 7 月,兴办了印刷厂、新生煤矿,洛阳专署在渠里兴建了胜利煤矿(后迁北冶)。1951 年,全县发展炼磺小炉 800 个,烧碗窑 20 个,犁面场 7 个,砖瓦窑 42 个。到 1953 年底,手工业者增加到 1434 户、9014 人,拥有生产流动资金 33.5 万元,固定资金 24.3 万元。1956 年,新生、顺兴、建营、新建、爱国 5 个私营煤矿过渡为县营新生煤矿,2164 名手工业者纳入各种集体生产组织。同时,国家在铁门芦院兴建了洛阳水泥厂。全县工业总产值 579.2 万元,是 1949 年的 1.6 倍。原煤产量 113088 吨,是 1949 年的 1.6 倍;日用瓷 286.7 万件,是 1949 年的 3 倍;硫磺产量 3022 吨,是 1949 年的 3.7 倍。

1958~1959 年的“大办钢铁”,全县投入 4 万多名劳动力,造成极大浪费和损失。手工业合作社盲目地“过渡”升级、合并,管理机构撤销,使小商品生产受到严重挫折,人民日常生产生活所需之钁、锄、镰、犁面和锅、碗、盆、勺、桶等,供应短缺。在世期间,先后兴建了县砖瓦厂、被服厂、综合厂、郁山煤矿、机械厂、陶瓷厂和钢铁厂等工业企业。1959 年以后,由于自然灾害和工作中的失误,造成农业减产,人民生活严重困难,也严重影响了工业生产的发展。

1961 年,贯彻执行国民经济“调整、巩固、充实、提高”的方针,纠正“左”的错误,过渡为国营的手工业又退回为集体企业,先后关、停、并、转了 10 个工业企业,职工减少到 8561 人,工业总产值下降到 2040.6 万元,原煤产量下降到 150524 吨。经过调整,工业生产稳步发展,到 1965 年,工业总产值为 2652.1 万元,原煤产量 140.475 万吨,硫磺产量 3851 吨。

1966~1976 年的“文化大革命”期间,工业管理机构被“砸烂”,工厂领导班子瘫痪,各项规章制度被废除,组织纪律松弛,致使多数企业连年亏损,工业生产遭到极大干扰和破坏。但是,由于广大职工、干部的共同斗争和努力,克服重重困难,工业生产还是有所发展。1967 年 5 月,恢复了县营竹园硫磺矿。1969 年 5 月,兴建县化工厂 1970 年 1 月,动工筹建县水泥厂。1970 年 8 月,恢复重建县钢铁厂。1971 年 2 月,筹建县化肥厂。1976 年,郁山煤矿列为省重点改造项目,井型定为年产 21 万吨。1975 年底,全县县营全民所有制企业 15 个,集体工业企业 5 个,社、队办小型工业企业 41 个,工业总产值达 6268.8 万元,比 1965 年增长 1.36 倍。

1978 年,贯彻中央关于加快工业发展的决定,特别是落实中央“调整、改革、整顿、提高”的方针,工业生产稳步上升。在调整中停办了竹园磺矿、钢铁厂,农修厂转为毛织厂,陶瓷厂由生产日用瓷转为生产卫生瓷,水泥厂、化肥厂、郁山煤矿进行了技术改造,提高了生产能力。1981 年,义马矿务局在石寺兴建年产 150 万吨的新安煤矿。1982 年,国家投资 1500 万元,兴建年产 21 万吨的县营渠里煤矿。到 1985 年底,地市营以上的厂矿企业有:洛阳水泥厂、洛阳铝矿、新安煤矿、省硫磺矿、新安力车厂、砂岩矿等;县营工业厂矿有:郁山煤矿、渠里煤矿、化肥厂、建筑陶瓷厂、机械厂、水泥厂、化工厂、印刷厂、毛织厂、食品厂、面粉厂等;集体企业有:八一磺矿、被服厂、毛纺厂、玻璃器皿厂、缝纫机厂、建筑公司等。工业总产值 7856 万元,比 1950 年增长 45 倍。原煤产量 151 万吨,比 1949 年增长 20 倍;硫磺 5759 吨,比 1949 年增长 4 倍;硫铁矿石 54969 吨,水泥 52.6 万吨;建筑陶瓷 28.8 万件,日用瓷 16 万件,碳铵 3.15 万吨。

第一节 煤炭工业

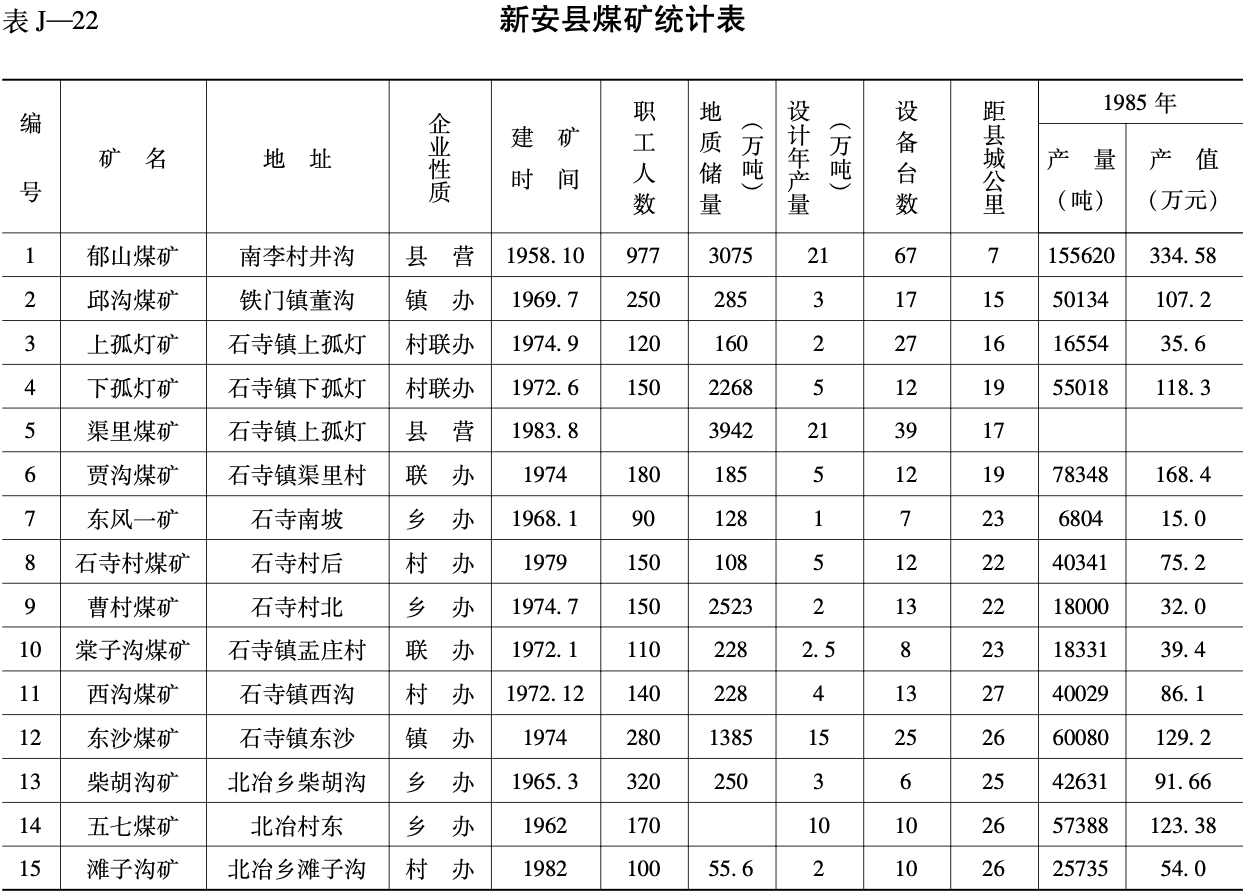

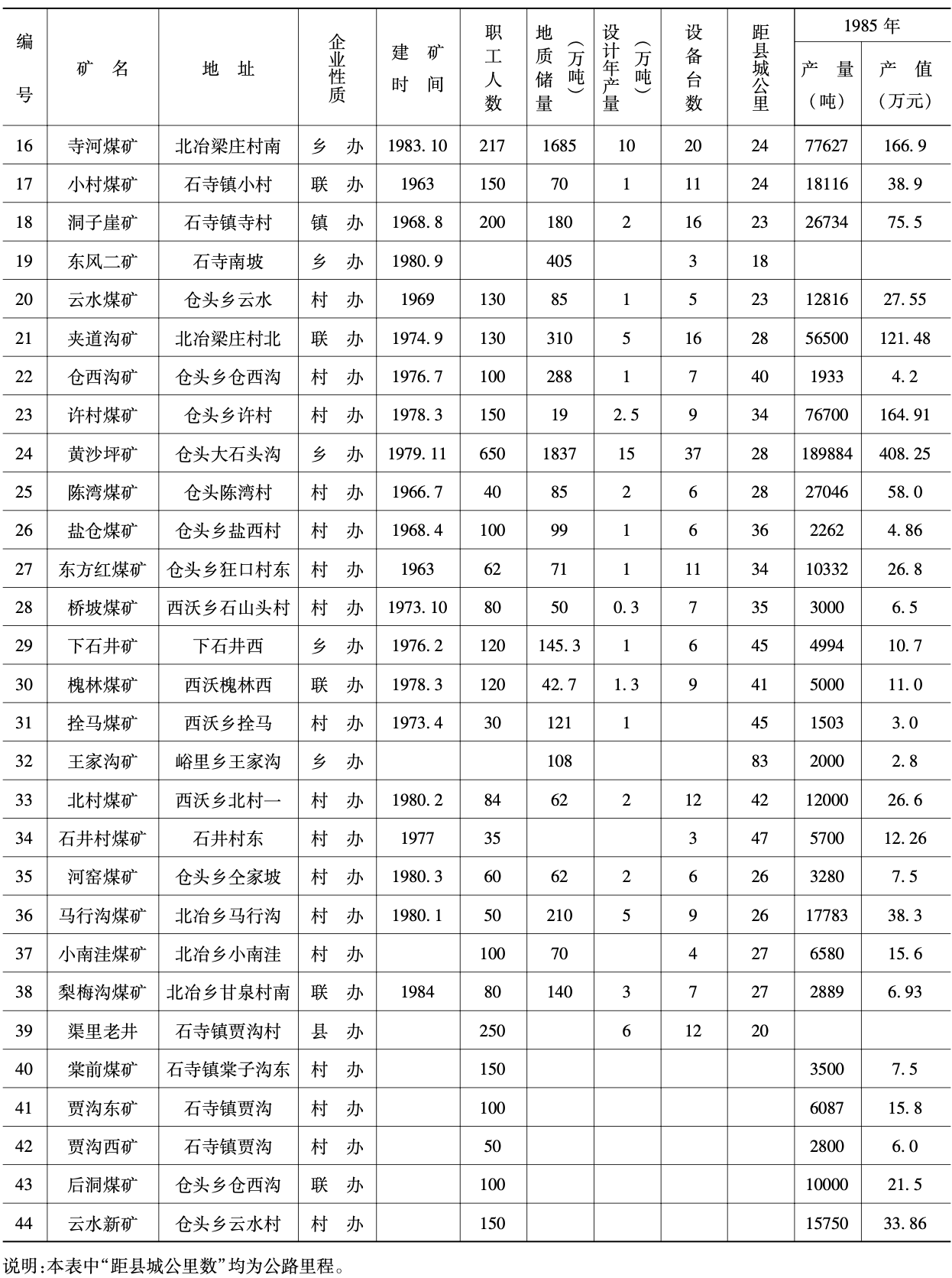

新安煤炭资源丰富,开采利用历史悠久,20 世纪 80 年代有较大发展,居全县工业之首。

据考察,北冶的战国、秦汉时期的冶铁遗址中,发现当时已采用炭冶。宋元时期,古瓷窑遗址中,发现大量煤渣,可见当时已采用煤炭烧制瓷器。清康熙《新安县志》把煤炭列为特产之首。清乾隆《新安县志》记载:“煤多碎壤,可和土以燃焯者;炭即煤之成块者,俗曰臭炭。”这里已将煤与炭分而述之。新安村庄,以“煤窑沟”“煤窑洼”命名的不少。在产煤区,老窑密布,矿渣堆积巨厚,且年湮代久,多为黄土覆盖深埋。可见采煤历史悠久,并具有相当规模。

一、煤炭资源

新安煤田为河南省重要煤田之一,总储量近 10 亿吨,分布在以北冶为中心的石寺、仓头,以郁山为中心的江村、嶡山等地,覆盖层 60—300 米,有的煤层裸露地面,易于开采。(详见《地理编·矿藏》)

二、矿井建设

1919 年,河南官绅袁绍明、张钫等人创办新安煤矿公司,于石寺镇上孤灯村建矿。1921 年 10 月矿井建成,年产 10 万吨左右,采用水泵排水,自然通风,明火照明,木柱支护,铁轨矿车推煤,绞车提升。1927~1931 年间,时采时停,年产仅 5000 吨。1947 年 8 月停办,1949 年复工出煤,至 1950 年春停办。新安县其它小煤窑,规模大小不一,都是目测掘进,木料支护,残柱成巷,油灯照明,皮包提水,自然通风,锹镐挖煤,爬行拉筐,辘轳提升,安全条件极差。到建国时期,全县小煤窑共有 51 个,加上三两人或一家一户采挖者,不下 80 家之数。

1950 年春,洛阳专员公署在石寺渠里后沟兴建胜利煤矿,当年投产出煤。1954 年迁北冶。职工 300 人,最高年产量 11.6 万吨。1958 年迁渑池黄

1981 年,经煤炭部批准,义马矿务局在石寺兴建设计年产 150 万吨的新安煤矿。1982 年 8 月,经省批准,在石寺渠里村兴建新安县渠里煤矿,设计年产 21 万吨。

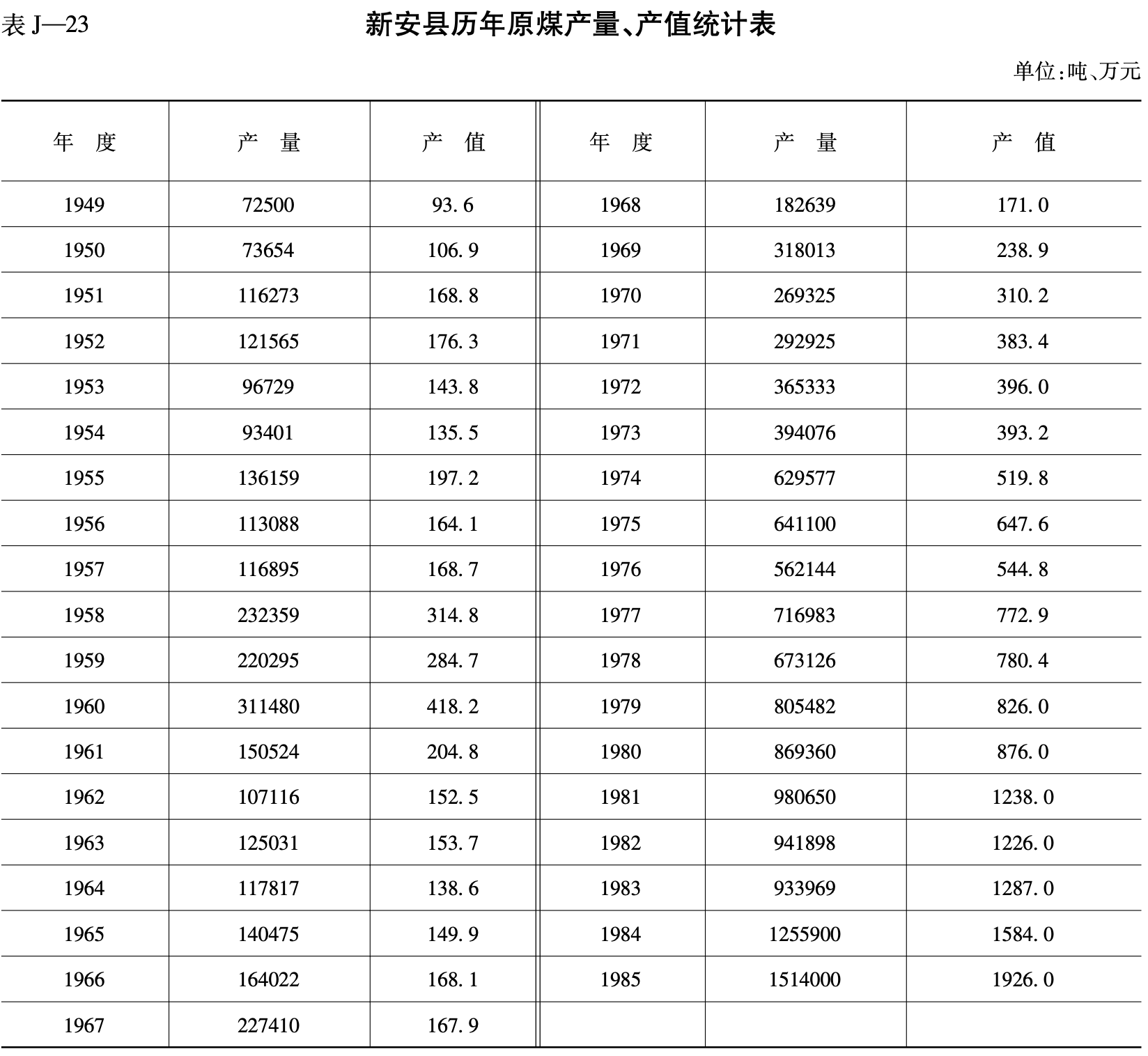

到 1985 年底,县营煤矿有郁山矿、渠里矿,乡村煤矿 42 个,加上个体煤矿,共 67 家,从业人员 8000 余人。

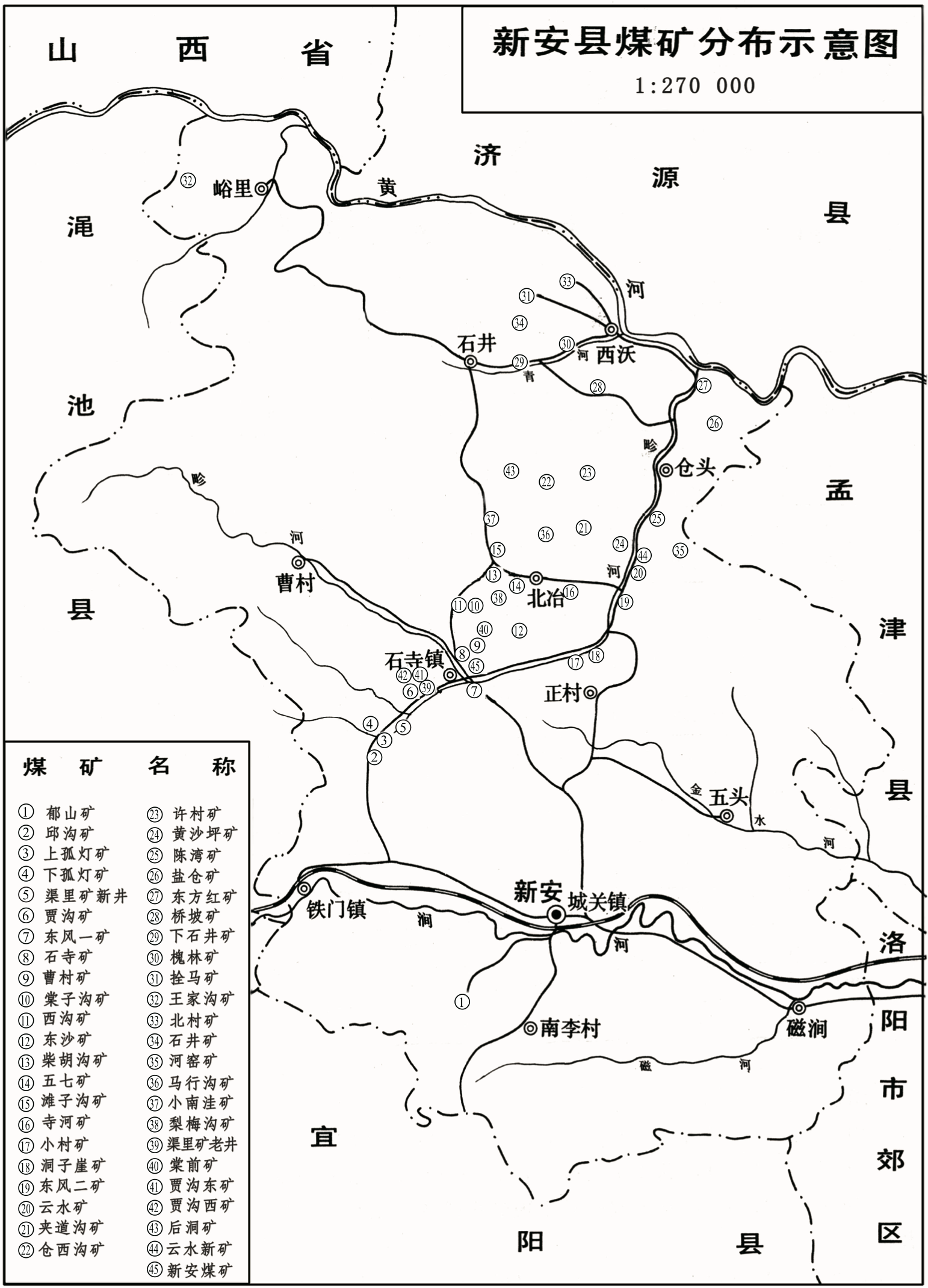

三、产量产值

1931 年(民国二十年),全县原煤产量 63500 吨。1949 年 72500 吨,产值 93.6 万元。1958 年,大力发展煤炭生产,原煤产量达 23 万吨。1961 年后,贯彻国民经济调整方针,煤炭工业人员精简,产量减少,年产量 10 余万吨。1969 年后,产量逐年增加。1984 年,贯彻执行中央“有水快流”,大、中、小矿一起上,国营、集体、个人一起上的方针,原煤产量大幅度增长。1985 年总产量 151.4 万吨,比 1949 年增长 20 倍,产值 1926 万元。

附:煤矿重大事故

1957 年 4 月,地方国营新生煤矿(西沃北村)井下溶洞透水,矿井淹没,停产。1958 年 7 月 17 日,新安劳改磺矿所属东方红煤矿瓦斯爆炸,死亡 7 人。

1959 年 4 月 17 日,县劳改磺矿下坂峪煤矿透老空水,淹死职工 2 人、犯人 19 人,矿井报废。

1960 年 1 月 31 日下午 6 时,郁山煤矿 3 号井工作面冒顶长 7 米,宽 4 米,高 3 米,死亡 5 人。

1969 年 9 月 9 日,石寺公社板桥沟煤矿井下发生瓦斯爆炸,死 5 人,伤 6 人。

1970 年 1 月 20 日,北冶水牛沟煤矿井下瓦斯爆炸,死 8 人,伤 6 人。

1971 年 1 月 2 日,北冶五七煤矿井下瓦斯爆炸,死 8 人。

1972 年 2 月 28 日,仓头公社云水煤矿透老空水,死 6 人。

1973 年 7 月 18 日,仓头公社盐仓煤矿井下瓦斯爆炸,死 6 人。

1976 年 3 月 26 日,郁山煤矿 119 工作面透水,全井停产 30 个小时。

1977 年 5 月 28 日,石寺公社上孤灯联办煤矿井下瓦斯爆炸,死 11 人,重伤 7 人,直接经济损失 25 万余元。

1978 年 1 月 24 日,仓头公社黄沙坪煤矿瓦斯爆炸,死 7 人,直接经济损失 1 万余元。

1980 年 8 月 26 日,郁山煤矿井下风 02 工作面透水,矿井全部淹没,淹巷道 4420 米,存水 23680 立方,淹没设备 23 台,直接经济损失 40 余万元,致使煤矿停产 1 年。

1982 年 7 月 2 日,仓头公社陈湾煤矿西井瓦斯爆炸,死 9 人,重伤 3 人,轻伤 16 人,直接经济损失 3 万余元。

1983 年 1 月 20 日,仓头公社高崖头煤矿(该矿未经审批)瓦斯爆炸,死 8 人,重伤 1 人,轻伤 2 人。

1983 年 5 月 17 日,石寺大队煤矿井下透老空水,死 6 人,直接经济损失 3 万余元。

1984 年 1 月 6 日,仓头乡陈湾西山煤矿一个工人把装石头的矿车推入井下,碰死 3 人。

1985 年 4 月 5 日 11 点 40 分,西沃乡瓷厂煤矿透老空水,死 3 人,直接经济损失 1 万余元。

1985 年 8 月 20 日 8 点 20 分,石寺镇上孤灯联办煤矿第二次瓦斯爆炸,死 26 人(包括义马救护队死 1 人),直接经济损失 26 万余元。

第二节 陶瓷工业

新安县陶瓷生产历史悠久,已发现的古瓷窑遗址有 20 余处,多分布于北冶、石寺两个乡镇,如北冶、庙后、滩子沟、柿树岭、马行沟、望古垛、石寺、贾沟、西渠里、城关等古瓷窑遗址。其中有宋代汝窑类型、禹县的扒村类型和元代钧窑类型。城关古瓷窑遗址面积达 270000 平方米。明清以后,新安陶瓷生产日渐萧条,宋元细瓷生产技术失传。民国年间只能生产缸、盆、罐、碗等粗瓷。主要瓷业产地有:

甘泉岭瓷业 包括山岔口、柴胡沟,主要生产大小黑白碗,杂以其它小型瓷具。30 年代有粗瓷碗窑 55 孔(经常生产者仅 35 孔),有瓷业工人 200 余人,每年生产粗瓷碗约 15 万件,细瓷碗约万件左右。产品由县城南关山货场收购,运销至洛阳、宜阳、嵩县、开封、兰考及陕西等地。

滩子沟、马行沟瓷业 主要生产缸、盆、罐、坛等。30 年代有缸窑 14 孔,坯品生产轮子 28 盘,瓷业工人 130 人,每年生产瓷器 15000 套,行销开封、商丘、孟县、济源、洛阳、偃师、嵩县、卢氏等地。

西沃瓷业 主要生产缸、盆、罐、坛,瓷质较粗,但质地优良,火烧不炸裂,可作炖煮之器。30 年代有瓷窑 8 孔,工人百余名,年产 8000 套左右,由黄河运销至沿河各县以至济南等地。

1950 年,全县私人办瓷窑场 23 家,分布于西沃、滩子沟、马行沟、甘泉岭等地,生产碗 87 万件,缸 94 万件。1951 年后,县人民政府重点扶持瓷业生产,组织互助组、合作社,产品由县贸易公司收购。到 1955 年,日用瓷生产达到 297 万件。

1958 年,在野树沟兴建地方国营新安县瓷厂。1962 年迁于暖泉沟口新建的瓷厂,试制细瓷,采用球磨机粉碎,注浆成型,用机轮生产白二细碗。1964 年,生产白细大红花碗。1973 年试生产出口杯碟和卫生瓷(大便器)。1979 年以后,县瓷厂以生产建筑瓷为主。1982 年该厂自行设计建造的 30 米煤烧隔焰隧道窑,在解决积灰和烧成温度等技术问题方面是个重大突破。它不用匣具,坯品裸装,原煤直接燃烧,提高了热利用率,改善了工人操作条件,降低了劳动强度,产品质量提高,成本降低,与倒焰窑和明焰窑相比,每年可节约费用 10 万元,获省级科研成果奖。1983 年全部生产卫生瓷,年产 10 余万件,厂名改为新安县建筑陶瓷厂。3 号坐便器荣获河南省优质产品奖,中原牌卫生瓷在全省质量评比中连续 4 年获第一名,在全国同行业抽样检验中获质量优秀奖,名列全国第三。

1985 年,除县营陶瓷厂外,还有乡村及个体农民联办瓷厂(场)45 个,从业人数 762 人,主要生产缸、碗、盆、罐等各种日用瓷。

第三节 电力工业

一、输电线路建设

1957 年,国家架设洛阳至三门峡 110 千伏高压输电线路,途经磁涧、城关、铁门,并在铁门建设 110 千伏变电站一座,安装一台 7500 千伏安主变压器,向洛阳水泥厂供电。1957 年下半年,县架设铁门至县城 10 千伏线路,即老新铁(一)线,在城关十字街口安装一台 180 千伏安变压器,供县城生活照明之用,到 1958 年元旦正式通电,新安县城第一次用上了电。

1958 年,架设县城至郁山煤矿 10 千伏线路,随后又架设西关到上河钢铁厂的 10 千伏线路。1959 年架设铁门至庙头钢铁厂 10 千伏线路。1962 年架设王庄至黄沟、印沟水库 10 千伏线路,为新安第一条排灌专用线,1966 年延伸到养马、舜王庙等地。

1963 年架设洛阳谷水至磁涧 10 千伏线路,磁涧、寒鸦等社队开始用电。

1965 年洛阳铝矿在石寺公社孤灯兴建,由铁门架设 35 千伏线路至孤灯,并在孤灯建一座 35 千伏变电站。1976 年新安县与省磺矿联合,架设孤灯至龙渠 35 千伏线路,并在龙渠建设 35 千伏变电站,安装 1800 千伏安主变压器一台。同年架设了龙渠至石井、西沃,龙渠至狂口、西村、盐仓,龙渠至仓头、云水等 3 条 10 千伏线路。

1976 年,县自筹资金,架设铁门至城关 35 千伏线路,并建城关 35 千伏变电站。

1977 年 6 月,筹建许洼 35 千伏变电站,在寺村大桥附近成“丁”字形接孤灯至龙渠线上,1980 年 2 月投运。同时完成正村、五头 10 千伏线路的改道。

1983 年分别建成渠里、磁涧两座 35 千伏变电站,磁涧变电站由城关变电站转接 35 千伏线路至磁涧。

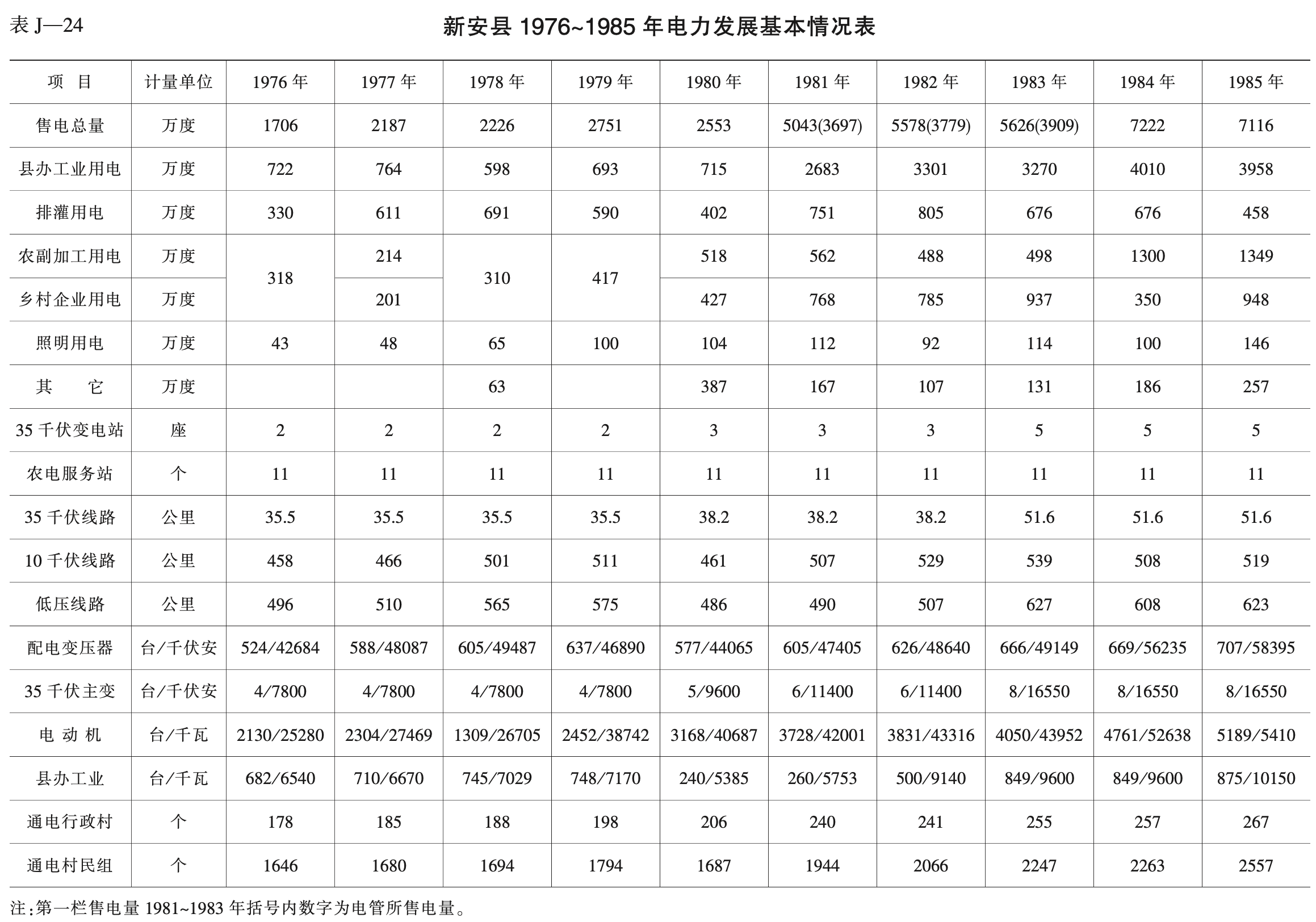

至 1985 年底,全县 13 个乡镇全部通电,计有 10 千伏以上线路 570.6 公里,低压线路 623 公里,变压器 707 台、158395 千伏安,通电行政村 267 个,占行政村的 88.90%,通电村民组 2557 个,占 83.5%。电力发展基本情况见表 J—24。

二、水电站建设

1958 年,尤彰村利用山间小溪兴建一座木制水轮机小水电站,不久因故障停运。1974 年,先后在塔地、王家沟、麻峪、东山底和龙潭沟建成 5 座小型水力发电站。

1974 年,开始兴建段家沟水电站,取水库水源,梯级开发。二级电站 1976 年 11 月投产,安装 4 台单机容量为 200 千瓦的水轮发电机组,总装机容量为 800 千瓦,经过 7 公里 10 千伏高压输电线路,在铁门变电站与郑洛三电网并网。总投资为 52.5 万元,共开挖土石方、浆砌块石 2500 立方,混凝土及钢筋混凝土 680 立方,投工 2.1 万个。投运后,年平均实际发电量 40 万度。一级电站在二级站上端,平均发电水头 14 米,安装两台 200 千瓦水轮发电机组,装机容量 400 千瓦。1983 年投产,总投资 26.6 万元,投工 1.1 万个。

第四节 冶金工业

新安县冶炼铸造有悠久的历史,已发现上孤灯、北冶、铁门古冶铁遗址 3 处。上孤灯为战国时期遗址,残存有十几个烧结铁块,大者直径 2 米多,厚近 2 米。北冶为战国至汉代遗址,保存完整。铁门遗址为魏晋时期重要冶铁基地。《水经注》载:“白超垒在今铁门东一十五里,垒侧旧有坞,故冶官所在。魏晋之日,引谷水为水冶,以经国用,遗址尚存。”我国冶炼史上第一位推广使用“水排”鼓风的韩暨,其“水排”鼓风设施即在此。

清代至民国,新安县无专营冶铁,仅有曹村、石井、梁庄、南李村几处铸造场,铸造犁面、车轮等。 1957 年,县手工业联社进行土法炼铁试验,每百斤铁砂炼生铁 62 斤,每百斤生铁炼熟铁 64 斤。每盘炉子每天炼生铁 0.75 吨左右,质量相当于山西的土板铁。

1958 年“大办钢铁”,5 月在北冶建立“五一铁厂”,8 月在城关上河建立“红旗铁厂”,9 月全县一哄而起建设了城关、石井、北冶 3 个“钢铁基地”,11 月在庙头建立“庙头铁厂”。全县投入炼钢铁的劳动力达 43000 人,牲畜 3979 头,各种车辆 2536 辆,建立大小铁厂 11 个,各种土炼铁炉 3574 个,形式有土高炉、土圆炉、砂锅炉、地温炉、煤气反射炉、土方炉等。为炼铁大烧木炭,砍伐了大量林木,对林区资源和零星树木破坏极大。炼出的大部是烧结铁,根本不能使用,劳民伤财。

1959 年,县办庙头铁厂建 28 米高炉。钢铁生产布局作了调整,炼铁人员有所减少。是年,全县产生铁 4671 吨。

1960 年,除县办西沃铁厂外,石井、仓头、北冶、正村、五头、磁涧、城关、铁门、石寺 9 个公社都有铁厂。国家邮电部投资扩建了庙头铁厂。是年,产生铁 10262 吨。

1961 年,贯彻国民经济“调整、巩固、充实、提高”的方针,县、社炼铁厂相继停办。

1970 年,提倡发展地方小工业,县恢复庙头铁厂,并在张窑院建立了采矿场。庙头铁厂于 1971 年 8 月投产,到年底产生铁 1166 吨,质量尚好。

1977 年 6 月,庙头铁厂收归洛阳行署管理,改名为“地方国营洛阳地区新安钢铁厂”,拥有各种设备百余台,固定资产 275 万元,流动资金 92 万元,建立 13 米高炉 2 座,粉碎、烧结、精选、团球、上料采用机械化和半自动化生产,职工 960 人,年生产能力达万吨以上。1978 年,产生铁 13250 吨。到 1979 年 8 月,在国民经济调整中该厂停办。庙头铁厂从 1970 年恢复生产到 1979 年关停,共 9 年时间,产生铁 62729 吨。

新安铝石储量大,分布广,品质优,但长期未开采利用。1959 年开始在郁山的火石沟一带进行小量人工开采,当年采铝矿石 1767 吨。1960 年,五头、城关、南李村 3 个公社也组织开采,铝矿石产量达 8916 吨。

1965 年 12 月 28 日,冶金部在上孤灯张窑院兴建年产 40 万吨的铝石矿,从剥离到采矿装运,全部采用机械化生产。1976 年,洛阳铝矿扩建贾沟采区。石寺、曹村、北冶、铁门、南李村公社先后办起了采矿场和铝矾土厂(炼烧熟料)。到 1985 年底,全县乡村办的采矿场和铝矾土厂发展到 23 个,年产铝矿石 166655 吨(不含国营洛阳铝矿),铝矾土 42210 吨。

第五节 硫磺工业

硫磺为新安县传统特产,历史悠久。硫磺矿分布在狂口、竹园、石板河、安里一带。1914 年产量 400 吨,1925 年 300 吨。1937 年从业 800 户、2400 人,产量 1440 吨。1949 年从业 640 户、1920 人,产量 1192 吨,副产品黑矾(硫酸亚铁)80 吨,红土 15 吨。炼磺多依矿建炉,就矿烧炼,或自采自炼,或购矿石冶炼,从业者都是半工半农,随农事忙闲而变,辍作无定。

清光绪年间,由官方出面收购推销硫磺。民国期间,河南省政府于狂口设官磺专卖局。全县所产硫磺由官磺局收购、推销,禁绝磺民私自出卖。官磺局属半官半商性质,所收之磺,粉碎熔化铸成重 25 公斤带“河南官磺”字样的磺块,然后外运出售。官磺局局长都是权势头面人物,并设有 80 人的武装磺警队,磺局赛过衙门,门外挂虎头牌,两侧插军棍,放着 50 公斤重的榆木木枷。磺民私卖磺者,被戴上大枷,游街示众。官磺局收购硫磺,大秤收小秤出,7 两不计算,9 两计半斤(16 两制)。30 年代初期,冶炼百斤磺,需原料、材料、燃料费计银 4.62 元,收购价 4 元,官磺售价高达 14 元。官磺局对新安磺民的沉重压迫和残酷剥削,激起人民的强烈反抗。1939 年官磺局停收硫磺,又不准磺民自销,断绝磺民衣食之路。狂口、竹园人民群众忍无可忍,自发串连各村磺工 500 余人,组织磺业工会,与官磺局进行斗争,迫使当局撤换了官磺局长张文成,收购价提高到 5 元。

1950 年 7 月,县成立硫磺管理局,后改化工处,归贸易公司领导,担负硫磺的产、供、销业务。县并给重点小磺矿发放贷款,扶持生产。是年,全县共有硫磺炉 80 盘,产硫磺 917 吨。

1955 年,河南省公安厅在狂口筹建硫磺矿(又称省劳改磺矿),采用大炉炼磺,提高了劳动生产率、矿石利用率和硫磺质量。

1956 年,县公安局在岔头办县劳改磺矿。另有社队办的磺矿 2 个,农民兼营小磺矿 23 个,从业人员 1200 人。是年,硫磺产量 3022 吨。

1958 年,县政府在竹园筹建地方国营新安县竹园硫磺矿,建大炉 50 盘。社办的有石板河磺矿、仓头磺矿、六一磺矿,队办的有安里、竹园、白家地、荒坡、马蹄沟、拴马等 7 个磺矿。到 1959 年,硫磺生产进一步发展,全县产量 10905 吨。1973 年总产量 14834 吨。后因炼磺对当地农、林生产影响较大,庄稼、树木被磺烟熏死,污染严重,县硫磺矿停办,省矿只生产矿石,不炼硫磺。1985 年底,除省矿、县“八一”矿外,还有乡村矿 71 个,生产硫磺 5759 吨,矿石 54969 吨。

第六节 建材工业

一、水泥

1956 年 5 月,国家在铁门镇芦院村兴建洛阳水泥厂,原设计能力为年产水泥 45 万吨。1985 年实际生产水泥 48.42 万吨,完成工业总产值 2773.7 万元。生产品种有矿渣水泥、大坝水泥、抗硫酸盐水泥、火山灰质水泥、普通水泥等 6 个品种、11 个标号。

1970 年,县政府在铁门公社芦院村北筹建地方国营新安县水泥厂,产 425#水泥。历年来,经过几次扩建和技术改造,设备增加,生产能力提高。1983 年底,有职工 355 人,年产量 40115 吨。1985 年,又经过技术改造,建成回转窑生产线,生产 425#、525#水泥。

1975 年,仓头公社在狂口西村建设一小型水泥厂,有职工 60 人,年产水泥 1612 吨,质量达 425#标准。

二、砖瓦灰沙石

新中国成立初期,砖瓦系手工制作,土窑烧制青砖青瓦。1958 年,在暖泉沟建设县营砖瓦厂,1961 年停办。1972 年,磁涧、五头公社先后建成机砖厂。1985 年底,全县乡村办机砖厂 46 个,年产机砖 7176.5 万块,本县自给有余。全县乡村办、农民联办和个体石灰窑 150 个,自给有余。1977 年,县交通局、城关镇、庙头先后办起石料厂,用机械粉碎各种型号石料,年产 1.5 万吨,除满足县内需要外,还销往洛阳、孟津等地。新安县除河沙外,还生产耐火红砂,年产约 4 万余吨。

三、工艺建材

1985 年,建成新安县工艺建材厂,生产塑料天花板、水泥地面彩砖。同时建成搪瓷厂,生产铸铁搪瓷浴盆、搪瓷流煤槽。城关镇引进外资和技术,建成塑料建材厂,生产塑料管道等建筑材料。

第七节 机械工业

1958 年,在集体手工业—新生铁工厂的基础上,建成地方国营新安县机械厂,由生产小件农具发展为生产龙门刨床、铁圆车、鼓风机等。1959 年,迁至涧河南新建厂址,增添了普通车床、万能铣、牛头刨、钻床、空气锤等设备,设金工、铸造、木工,锻工、锉工、修配 6 个车间,生产简易锅驼机、小型收割机、脱粒机、水泵、电动机等产品。

1971 年,从机械厂分出人员和设备,建立新安县力车厂,生产 350 型及 650 型人力车,年产 52149 辆。

1974 年,兴办新安县农修厂,生产粉碎机、切脱机、永城耙等,并担负农业机械修配任务。1975 年,建成县五金厂。县、社、队三级机械厂发展到 18 个,拥有各种机床 563 台(部)。县五金厂生产手扶拖拉机 103 台,铁门机械厂生产电动机 1605 台,农修厂生产小拖车、山地犁、播种机,社办机械厂可生产脱粒机等。

1982 年,县农修厂转产改为毛织厂。铁门机械厂改为消声器厂,生产多种型号消声器 600 台,销往上海、西安、郑州、洛阳等地。1984 年,全县机械行业生产机动脱粒机 298 台,饲料粉碎机 135 台,面粉加工机械 22 台,谷物膨化机 213 台,消声器 650 台,铁制小件农具 7.5 万件,木制家具 1200 件,以及铁皮水桶、铁皮火炉、风窝煤炉、洗衣盆、灰斗、横担、斜撑等小五金制品等。

第八节 化学工业

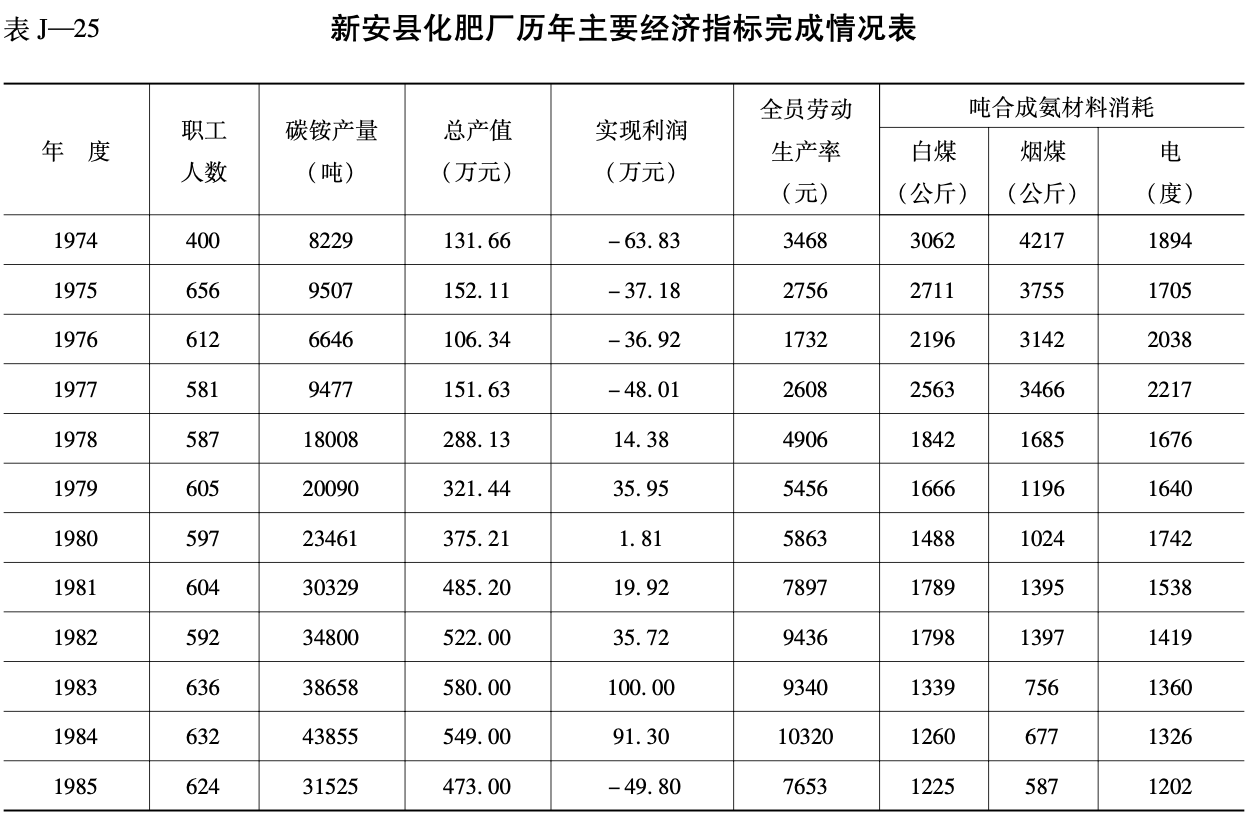

1971 年,筹建新安县化肥厂,地址在庙头村东,占地 52988.43 平方米。1974 年正式投入生产,1975 年、1979 年、1981 年先后进行 3 次改造扩建,总投资 350 万元,形成年产 1.5 万吨合成氨的生产能力。到 1985 年底,由生产型企业变为生产经营型企业,年产碳铵 3 万多吨,吨成本由 1974 年的 275.86 元下降到 138.84 元,各项经济技术指标创历史最好水平。碳铵质量好,深受用户欢迎,除满足县内需要外,远销四川、云南、广西、安徽、湖北和河南省各地。其历年生产情况见表 J—25。

乡村办的化学工业,有铁门芦院化工厂、高沟化工厂、城关镇化工厂、林庄化工厂、后峪化工厂等,生产活性炭、硫化碱等产品。

新安火药制造工业,旧有养士农民利用硝、木炭、硫磺等碾制火药,用于制作鞭炮、焰火,还可以供打猎和炸石之用。1958~1968 年,孙都大队制作导火线、黄炸药。1969 年,孙都化工厂转为县第一化工厂,迁王庄。1969 年 4 月建立县第二化工厂,主要生产导火线和 TNT 炸药。1970 年,生产导火线 21514 米,炸药 462 吨,雷管 490 万发。1974 年,因黄炸药质量欠佳,产品滞销,第二化工厂停办。

第九节 印刷工业

1951 年,县成立石印馆,有石印机 1 部,承印各种表册和信纸、信封、发货票等。

1952 年,成立新安县印刷所,购买圆盘印刷机 1 部,有职工 5 人。1953 年,改为印刷厂。1956 年,职工增加到 58 人,设备有四开平台机、圆盘机、圆盘铅印机、石印机、对开切纸机、折线机、订书机、打眼机等 12 部,全年完成印刷 44600 千印。当时,机器转动靠人手摇、脚蹬,工人劳动强度很大。1958 年以后,增加自动对开印刷机、自动四开印刷机、电动铸字机、照相制版机等,用电力操作,结束了脚蹬手摇的笨重体力劳动。至今,拥有主要设备 42 台,可承印各种文件、书报杂志和各种套版彩色装潢、商标等。

此外,还有石井、杨沟等村办印刷厂和城关高中的校办印刷厂。

第十节 纺织工业

新安在民国以前,农家“男耕女织”,一家一户有木纺车、木织布机,自织自用,几乎没有上市出售者。1931 年,县建新民织染厂,有工人 20 多人,铁织布机 9 部;创家庭工业传习所,有铁轮织布机 7 部,手拉梭木机 5 部,织袜机 2 部,生产斜纹布、平纹布及毛巾、袜子等。孤儿院附设的染织厂,有铁织布机、改良木织布机、经线机、纺纱机等。

1974 年,县轻工局兴办了地毯厂,工人最多时有 200 人。另外,磁涧、尤彰、五头、杨岭、王沟等社队,也办了地毯厂,生产“京式”“美术式”手工山、绵羊毛地毯,供外贸出口。1981 年以后,由于国际市场地毯滞销,都相继停办。1979 年建立毛纺厂,生产民用纱,给群众加工自留棉。1980 年,试纺氯纶纱线。1982 年,县农修厂转产为毛织厂,纺织腈纶毛衣、涤纶布、围巾等。1985 年毛纺厂棉纱生产停止,全部生产氯纶毛线,年生产毛线 38.1 吨,产值 46.1 万元。

第十一节 食品加工业

新中国成立初期,县城有私人水力磨 8 盘,1953 年组成磨业合作社,日产面粉 8000 公斤。1958 年,磨业社转为地方国营,归县粮食局管理。

1958 年,在西关粮库院内筹建新安县面粉加工厂。1960 年,采用半机械化生产。

1978 年,县面粉厂改造扩建,引进 5 吨/时洗麦机、自衡摇动器和全国第一流的平筛,改变了过去麦子不洗,面粉灰大,含沙量高的状况,各项指标均达到国家要求。扩建后的主要设备有 600 型面粉机 3 部,800 型振动筛 1 部,6×13 型平筛 2 部,1250 型自行衡振动筛 1 部,厂房建筑面积 2500 平方米,占地 5600 平方米,职工 70 人,日产面粉 60 吨。

从 70 年代开始,柴油机或电机带动的钢磨(有多遍磨、“一风吹”等)在农村逐步普及。至 1985 年,全县建有乡村小面粉厂 10 个,大多数行政村及村民组都建有机电磨坊。除个别贫困山区仍使用人推畜拉的石磨外,广大农村群众吃粮加工基本实现机械化。

新安县食品厂建于 1954 年 10 月,机械设备现有饼干机、糖果机、膨化机、蛋卷机、麻片机、烘干机等。产品有饼干、麻饼、麻球、麻花、曲杆酥、杏仁酥、蝴蝶酥、粉皮、月饼、芙蓉糕、红饼、蛋卷、江米条、梅豆角、酱油、醋、面酱、豆瓣酱等 20 多个品种。

第十二节 服装加工业

民国四年,新安县孤儿院附设染织工厂,备有手摇式缝纫机 1 部,为新安有缝纫机之始。1931 年,孟月秋创办新民织染工厂,有缝纫机 2 部,制作服装,是新安最早的服装加工业。1948 年,县城从事服装加工的有李绍明、李绍卿、谢永年、孙耀斋等 8 家。1955 年,县城缝纫业组成被服生产合作社,成为生产服装鞋帽的主要力量。到 1958 年,仅县被服厂每年平均生产服装 5 万件,产值约在百万元上下。1979 年,县被服厂生产猪皮劳保手套,供外贸出口。1980 年以后,城乡服装缝纫业迅速发展,到 1983 年底,全县共有 169 户,从业人员 276 人。

第十三节 国营厂矿简介

一、洛阳水泥厂

洛阳水泥厂,位于新安县铁门镇的芦院村,距洛阳市 45 公里。1983 年末,全厂共占用土地面积 98.69 万平方米,建筑面积 11.75 万平方米,其中厂房面积 7 万平方米,年末职工有 1772 人,全厂年末固定资产原值为 4662 万元,净值为 2297 万元。1985 年实际生产水泥 48.42 万吨,完成工业总产值 2773.7 万元,人均劳动生产率为 16218 元。洛阳水泥厂于 1956 年开始建设,1958 年 9 月投产,原总投资为 3200 万元,原设计能力为年产水泥 45 万吨。截止 1983 年,全厂累计完成基建投资 4548 万元,技术措施投资 974 万元;生产矿渣水泥、大坝水泥、抗硫酸盐水泥、火山灰质水泥、普通水泥等 6 个品种,11 个标号,共 800 万吨;完成工业总产值 40549 万元,实现利润 12795 万元,为基建总投资的 2.8 倍,资金利税率为 35.15%。

全厂现设矿山、烧成、制成、装运、机修 5 个车间和 1 个中心化验室,职能科室有计划调度、安全、劳动人事、技术、供销等 13 个。拥有各种设备 521 台,其中完好设备 484 台,设备完好率为 92.89%,设备总重量 6800 吨。还有专用铁路线 3.5 公里,直通铁门车站。全厂以 3 台窑为中心,组织 3 条工艺线,有 4 台吊车,1 座搅拌池,8 个生产库,12 个水泥库,2 个包装站台,3 台包装机,2 台龙门卸车机。

1978~1983 年,水泥出厂 285.1 万吨,连续 6 年合格率达到 100%。425#普通水泥,1982 年荣获河南省优质产品奖。

二、洛阳铝矿

洛阳铝矿,位于石寺镇上孤灯村,距陇海铁路南岗车站 8 公里,距铁门车站 13.5 公里。站内设有矿区专用货台,距新安县城 15 公里,至洛阳 50 公里,到郑州铝厂(上街)123 公里。矿区有渣油路通往新安、铁门、洛阳等地,交通便利。

洛阳铝矿于 1965 年经冶金部批准兴建,总投资 3657 万元。开采区在张窑院,规模为年产铝土矿 40 万吨,1966 年底建成投产。1975 年扩建新建贾沟采区,扩建投资 3890 万元,年产铝土矿能力为 60 万吨。该矿初建扩建投资总额为 7574 万元,年生产铝土矿为 100 万吨,现有固定资产总值 3327 万元。

洛阳铝矿占地 1395831 平方米(合 2093 市亩),完成建筑面积 64720 平方米,拥有各种设备 515 台,设备总重量 30759.5 吨,其中大型载重汽车 73 台。1983 年底,职工 1029 人(其中工程技术人员 31 人,工程师 15 人)。年产铝土矿 29 万吨,产值 1226 万元。从 1966 年到 1983 年,共生产铝土矿 352.5 万吨,累计上交利润 2489.76 万元。

三、砂岩矿

砂岩矿是洛阳玻璃厂的矿山,位于铁门镇与渑池县洪阳乡交界处,傍陇海铁和连天公路,距洛阳玻璃厂约 50 公里。总占地面积 438 亩,职工 490 人,设有采运、矿石加工 2 个车间和 1 个直属工段,还有生产技术、经营、财务、行政福利 5 个职能科室。

砂岩矿于 1956 年勘探,砂岩储量 47000 万吨,1958 年开始基本建设和部分投产,共投资(固定资产)1034 万元。

砂岩矿拥有主要设备 130 多台,1983 年生产砂岩 97500 吨,熟块砂岩 67400 吨,粉砂岩 34000 吨,完成工业总产值 175.8 万元。

四、新安力车厂

新安力车厂位于暖泉沟,是 1972 年 2 月从县机械厂分出建立的,后收归洛阳地区管理。全厂占地面积 32720 平方米,其中建筑面积 10577 平方米,职工 267 人。

1972 年建厂到 1974 年,生产 350 型力车(即轻型架子车),1975 年转产 650 型力车(即加重架子车)。1980 年后力车市场饱和,由计划生产变为主要靠市场调节,生产一部分力车配件和部分钢板车、煤矿矿车、圆钉,开展对外加工修理业务。原设计年生产力车 6 万辆,1975 年最高年产 8 万辆,产品销往本省和山东、陕西、河北及东北各省。

五、新安硫磺矿

河南省新安硫磺矿位于狂口,距县城 33 公里,距洛阳市 45 公里,占地面积 465785 平方米,其中厂房建筑面积 4098.2 平方米,住房建筑面积 20692.3 平方米。

新安硫磺矿建于 1955 年 9 月,属省公安厅管理,是一个劳改矿。1966 年 5 月扩建矿井,1970 年 12 月建成投产。1956~1976 年,以采矿石冶炼硫磺为主。1976 年以后硫磺停炼,主要采掘、销售硫铁矿石。现有矿井一对,设计生产能力为年产矿石 10000 吨,实际生产能力 15000 吨。建矿 28 年来,共冶炼硫磺 92278 吨,采硫铁矿石 85 万吨,完成工业总产值 5434.2 万元,上缴国家利润 644.9 万元。

六、新安钢铁厂

洛阳地区新安钢铁厂原为新安县钢铁厂,1958 年兴建,地址在庙头村东,先后建有 3 米、8 米、28 米机炉。1959 年中央邮电部门投资合办,1961 年 6 月在调整中停办,1970 年恢复生产。1976 年 6 月收归洛阳地区管理,有 13 米高炉两座,除尘、粉碎、精选、团球等设备百余台,职工 960 人。1979 年再次停办。1958 年建厂到 1961 年第一次停办,共产生铁 14867 吨,矿石 105595 吨,焦炭 44792 吨。1970 年第二次投产到 1979 年第二次停办,共产生铁 62729 吨,矿石 136949 吨,工业总产值 7162 万元。

第十四节 机构沿革

1928 年(民国十七年),县设建设局,管理工业。1931 年 11 月,裁建设局,设县政府第三科管理工业,后又改设建设局。

1948 年,新安县人民政府设工商管理科。

1951 年,新安县供销合作社内设生产科,管理手工业生产。

1954 年 7 月,县人民委员会设工业手工业管理科。

1955 年 12 月,成立新安县手工业生产合作社联合社(简称“手联社”),与县人委工业手工业管理科合署办公。

1958 年 4 月 23 日,撤销工业手工业管理科,成立工业局。8 月撤销“手联社”,业务并入工业局。

1959 年 1 月,撤销工业局、交通局、煤炭局,成立新安县工业交通部,下设工业、交通、煤炭、化工、冶金 5 科。4 月,撤销工业交通部,恢复工业局。

1961 年 8 月,成立新安县手工业管理局,并恢复县手工业联社。1962 年 4 月,工业局、交通局合并为工业交通局。

1967 年 3 月,县生产指挥部下设工交办公室。1968 年 2 月,县革命委员会下设工交计划组。

1969 年初,改县手工业管理局为手工业管理站。10 月,撤销手工业管理站。

1970 年 1 月,成立工业管理站。9 月,撤销工业管理站,成立县革命委员会工业局。1971 年 8 月,撤销工业局,成立工业交通局。

1973 年 3 月,撤销工交局,分别成立工业局、交通局、手工业管理局。11 月改手工业管理局为轻工业局。

1975 年 5 月,成立煤炭局,与工业局分开办公。8 月,又成立化工局。1978 年 5 月,煤炭局、化工局合并为煤炭化工管理局,简称煤化局。

1979 年,撤销煤化局,化工业务归工业局,成立煤炭局、社队企业局,两局合署办公。

1981 年 8 月,社队企业局划归农业系统管理,煤炭局改为新安县煤炭公司。撤销轻工业局,改为二轻工业公司。1982 年 12 月,撤销煤炭公司,恢复煤炭局。

1981 年 6 月,撤销工业局,县营工业直属县经济委员会管理。1982 年 10 月,恢复轻工业局,同时保留二轻工业公司。

1983 年 12 月,成立新安县集体工业联社,对外仍保留轻工局的名称。1984 年,恢复工业局。

1985 年,又撤销工业局,县营工业直属县计划经济委员会管理。