第七章 乡镇企业

乡镇企业,1984 年以前称社队企业,即农村人民公社、生产大队办的企业。生产队办的企业一般称副业。

1958 年农村人民公社化后,原来高级社、初级社办的工副业和部分手工业生产合作社随之转为所属的农村人民公社,并新发展一批社队企业。1959 年,全县有社队企业 444 个,从业人员 6265 人,年总产值 757.5 万元。1962 年在国民经济调整中,人民公社搞“清水衙门”,企业多数停办,仅保留个别社办磺矿、煤矿,当年煤炭产量仅 43666 吨,硫磺产量 1917 吨。“文化大革命”中,有些大工业企业停产,市场物资紧缺,社队企业有所发展,特别是机械加工、制砖瓦等行业有较大发展。

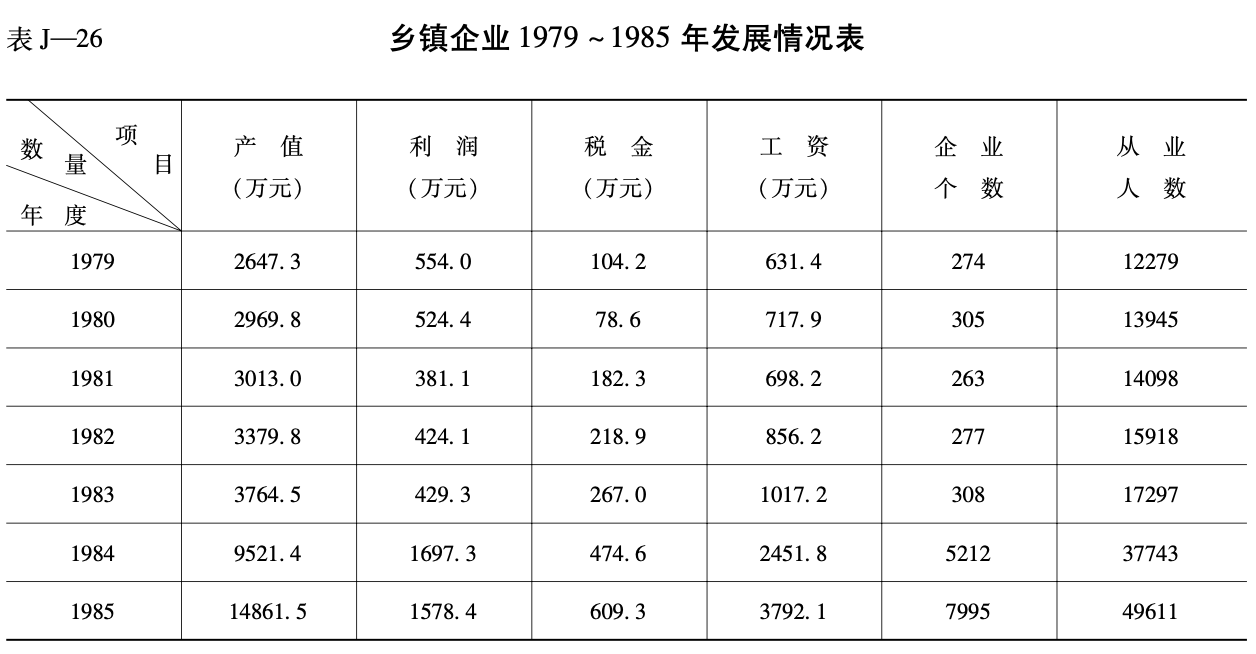

1978 年后,社队企业发展迅速。县人民政府设社队企业管理局,加强领导。1979 年,贯彻国务院《关于发展社队企业若干问题的规定》,社队两级企业发展到 274 个,从业人员 12279 人,年总产值 2647 万元,较 1959 年增长 2.5 倍,实现利润 544 万元。

1984 年,由于农业内部结构的变化,生产向着商品化、专业化发展,乡镇企业打破了行业,区域和所有制的界限,出现大中小一齐上,集体、个体、联合体齐发展,乡村联合体、个体多层次、多种形式办企业的新局面,形成一种向加工业、采矿业,特别是第三产业扩展的趋势。企业发展到 5212 个,总产值 9521.4 万元,较 1983 年增长 1.5 倍。

1985 年,乡(镇)、村、组(村民组)、个体、联办五级企业发展到 7995 个,从业人员 49611 人。其中:乡办 86 个,从业 6922 人;村办 298 个,从业 14646 人;联办 731 个,从业 16101 人;组办 53 个,从业 1464 人;个体 6827 个,从业 10478 人。总产值 1.48 亿元,实现利润 1573 万元,上缴国家税金 609 万元。乡、村两级企业拥有固定资产 2282.5 万元。产值超千万元的乡(镇)有仓头乡、石寺镇、铁门镇、西沃乡、北冶乡、城关镇、磁涧乡。人均产值在 800 元以上的村有:石寺镇的石寺村、上孤灯村、下孤灯村、孟庄村、西沟村、贾沟村、窑院村、北岭村,北冶乡的滩子沟村,西沃乡的竹园村、下坂峪村,仓头乡的陈湾村、狂口村、许村,铁门镇的芦院村。

第一节 行业 产品 产量

乡镇企业行业庞杂,有的一个企业兼营数行,有的随着市场变化而不断变化。就乡村工业而言,可分煤炭开采、采矿、化工、机械、建材、日用瓷、食品加工、运输、饮料制造、饲料加工、纺织、家具制造、造纸、印刷、塑料制品、金属制品、工艺美术、木加工、竹藤鬃革制品、缝纫等 20 个行业。

1985 年,全县有乡、村、组及联办小煤窑 67 家,从业人员 8351 人。有硫磺矿 71 家,从业人员 4869 人。其它采矿业有铝矾土厂 36 家,石英岩、白云岩、天然硅砂岩等矿 50 余家。建材业有机砖、机瓦、石灰、水泥、石料石子、水泥预制件、蛭石、油毡等 260 多家。

乡镇企业产品种类繁多,其中铁门乡消声器厂生产的消声器、庙头铝矾土厂的高铝熟料、庙头油毡厂的油毛毡、磁涧乡金属构件二厂的屋面通风器,获省乡镇企业局 1985 年优质产品称号。乡镇企业产品行销全国各地,硫磺、高铝熟料供外贸出口,为国家创汇。

1985 年,乡镇企业生产原煤 125.7 万吨,占全县煤炭产量的 83.2%。生产硫磺 4587 吨,占全县硫磺产量的 93.6%。生产硫铁矿石 41796 吨,铝矿石 16.6 万吨,高铝熟料 3.2 万吨,机砖 7176.5 万块,石灰 95743 吨,油毛毡 28425 卷,铁矿石 18650 吨,红砂 47973 吨,石子 40819 吨。乡镇企业发展概况见表 J—26。

第二节 经营管理

一、经济责任制

乡镇企业实行经济承包责任制,形式有大包干、利润分成、定额上缴 3 种:

大包干就是企业和承包者商定上缴利润数额,盈亏由承包者负责。形式有:一是厂长(经理)承包,企业的所有权归乡(社)、村(队),经营权归厂长(经理),承包者自己组织领导班子并负责全部经济责任;二是厂长(经理)牵头,领导班子集体承包,厂与乡(社)、村(队)签订合同,领导班子集体承担经济责任;三是厂长(经理)牵头,企业全体人员承包,共同承担经济责任。四是投标承包,谁承包谁承担经济责任,在企业内部实行层层包干,联产联利,浮动工资,计件工资,超定额计件工资,基本工资加奖励责任制。

利润分成就是企业所得利润,由乡(社)、村(队)按照合同规定的比例进行分成。另有超定额利润分成,由乡(社)、村(队)与承包者商定上交利润,超定额利润,社队与企业按比例分成,分成的比例,企业高于社、队。

定额上交,超奖欠罚乡(社)村(队)和企业承包者商定,在一定时间内完成一定数量的利润,定额上交,超奖欠罚。

二、利润分配

乡镇企业利润分配的原则是,正确处理国家、集体、个人三者关系,主要用于发展生产(支持农业生产和企业本身生产的发展),并使农民能分享到企业的实惠。1982 年以前,社队企业实现的利润,除去应交国家的所得税外,按比例分成,上交社队 60%,用于购置农业机械、兴办水利、基本建设、支援穷队等;企业自留 30%,用于扩大再生产和企业兴办福利事业。实行经济承包责任制,按合同完成上交任务后,所余部分由企业支配。

三、原材料供应和产品销售

乡镇企业的生产,必须在国家计划的指导下,以市场调节为主。原材料供应,主要靠企业自行采购,其次是国家计划供应,或为有关部门加工订货、来料加工,形式灵活多样。以销定产,面向市场,自找销路,是乡镇企业产品销售的主要渠道。煤炭、硫磺、铝矾土、针织品等,多由国营企业和供销合作社收购。

第三节 传统手工业产品

一、白砂犁面

石井的骆村、李家、北场、车厢沟、红岩寺等地,从清光绪年间开始铸造白砂犁面。工匠多从登封、密县一带请来,本地人充当小工,后来也有自己看火铸造的。生产方法:用北冶核桃园所产铁汞(山西式铁矿)与本地产带烟木炭,打碎杂于炉火中溶化成液,将铁汁倾入铁汁槽,再倒入铁制模中,即铸成犁面。品种有大片、大圆、二圆、三圆、桃尖、梅角、方帮、圪料等。曹村的岸上、城崖地、核桃扒等地犁面场生产的白砂犁面,与石井相同。

白砂犁面翻垡利土,光亮不锈,坚固耐用。一般“大圆”行销密县、荥阳一带,“二圆”行销该县各地,“三圆”行销陕县、渑池,“方帮”行销洛宁。各种白砂犁面还行销登封、嵩县、孟县、沁阳、洛阳、偃师、灵宝及豫东、安徽等地。

二、梁庄铸铁车轮

梁庄铸铁车轮,明万历年间即有生产。民国二十年前后,有 8 盘炉子生产,每年可产 1000 副左右。还附带铸造一些犁铧、粪勺、铁砧、火炉等,主要用来换购废铁,作为铸造之原料。

梁庄车轮上路咬路,土石路不打滑。畅销孟津、洛阳、巩县、陕县、潼关,以至兰州等地。1934 年以后,因邻县各地亦有铸造者,销路不好,红利甚微,仅余 4 家生产。再后,胶轮车兴,此业逐渐消亡。

三、白墙簸箕

柳编是正村乡白墙村的传统产品,相传已有三四百年历史。主要产品有簸箕、箱、筐、斗、篮等。白墙簸箕原料为簸箕柳条,大部分购自豫东兰考等地,称为白条。柳编工匠将柳条去皮晒干后,以水浸透,放入作洞。作洞为地下土窑洞,潮湿而不通风,以防白条失水变脆。男女工匠就在地下土窑洞内日夜劳作,编织成器。白墙村几乎家家人人会编,产品行销该县、孟津、渑池、宜阳等地。

四、盐仓石磨

仓头乡盐仓一带,所产砂石,质坚性糙,是制造石磨的理想材料。该地王庄、盐东、盐西 3 个村百多户石工,于农闲时开始凿坯,然后精工制作成旱磨、水磨、油磨、手摇磨等各种型号的石磨,行销该县以及洛阳、开封、南阳、山东、陕西等地。最盛年份,每年产磨 2000 多盘。近年面粉加工多用机械,石磨已逐渐淘汰。

五、庙头、王岭犁辕

庙头犁辕,久负盛名,清同治年间就有生产。其特点是,前后重量一样,外观平光,弯翘均匀,所制之犁,翻垡利落,入地 20~25 厘米。行销该县和渑池、宜阳、卢氏、济源、温县等平川区。1951 年后,曾经县供销社扶持,成立庙头铁业生产合作社,组织生产、销售。后来因新式步犁、拖拉机的推广使用,犁辕销量大减,至 1985 年仅有两盘炉生产。

王岭(北冶乡)犁辕,始制于清乾隆年间。其特点是下地利,适合山坡丘陵、粘土板结地区使用。畅销新安县北部及渑池、孟津、河北、山西等地。

六、寒鸦钢锉

寒鸦钢锉已有 60 多年历史。始由寒鸦人党守法、党四德等学艺于洛阳名师马修德,艺成后自立场坊生产,1956 年参加磁涧新中铁业生产合作社。70 年代初,寒鸦大队、生产队都生产,月生产 175000 寸。寒鸦钢锉锉牙锋利,质地坚硬,经久耐用,畅销于洛阳、郑州、兰州、重庆等地。

七、老井孙家剃头刀

清光绪年间,由孙启明首创的孙家剃刀,从选料、用炭、锤打、起钢、磨刀到淬火等工序都很严格,用料精,工艺严,质量高,不断刃,不夹灰,不卷刃,不打滑,光亮锋利。畅销于河北、西安、兰州、洛阳、郑州等地。

八、养士鞭炮、焰火

清光绪年间,养士即有东炮坊(李丙德经营)、西炮坊(李丙义经营)两家生产鞭炮、焰火,后来发展到七八家生产。焰火种类有“礼花”“走肚子”“高开花”“线拴牡丹”“地花”“叫春拴”“金灯”“银灯”“金丹”等,燃放时装在焰火架上,一齐燃放,统称“八仙出洞”;近年又有“炮灯飞花”“地摊花”“满天星”等新品种。

九、梁庄“砂锅”

北冶乡梁庄”砂锅”(云水、竹园亦有少量生产),取料于煤层底之沙质磁土,粉碎后和成泥团,用轮盘手工制成砂锅、烧汤缸、粪桶、烧磺罐等器具,晒干后装窑,用煤炭烧成。梁庄“砂锅”用来煎药、煮肉不夺原味,不变其质。40 年代,仅梁庄一地,年产 6 万多件。

十、铁炉坡石灰

铁炉坡(北冶乡)石灰,为当地特产,又称老灰。特点是质细,粘度大,据高手工匠试验,湿浆砌可抓 7 层砖。清乾隆年间,本地人李光合烧石灰作制靛辅料,以分解蓼蓝的沉淀。当时有 5 家生产,年产 3500 吨左右,斤灰价值斤麦。以后发展到 20 余家生产,年产量 85000 吨,远销洛阳、豫东、山西、河北等地。新中国成立后,专作建筑材料。

十一、仓上木耧

五头乡仓上播种木耧,驰名全县。其优点足,结构严紧,长年存放不变形,播籽均匀,盖籽下地,很受农民欢迎。行销于该县和渑池、孟津、偃师、巩县、洛阳、孟县、温县等地。

十二、庙头毛口袋

庙头毛口袋,由邓金杰等人于清光绪年间开始制作。原料是陕西省产的羊毛和许昌地区的头发、羊毛水洗后弹成卷状,或用头发纺成毛线,然后织成长条毛口袋,或加图案,显示精美工艺。品种有羊毛口袋、头发口袋、棉线口袋、棉线褡裢,结实耐用。解放初期,有 50 多人生产。近年,由于麻袋、塑料编织袋的应用,毛口袋生产日渐减少。

十三、郭庄箩底

仓头乡郭庄手工织丝箩底,一百多年前由汜水王来法传艺到此,该村人郭中和等学得此艺后,组织 15 人经营此业。原料为自养桑蚕所得之丝。

新中国成立后改织铜丝箩底,原料购自上海、开封、洛阳等地。织机发展到 24 台,每年约产 800 卷,行销于陕西、山西、河北、山东、湖北、湖南、新疆等地。近年由于面粉加工机械化,机制箩底普及,手工织箩底逐渐停业。

第四节 机构沿革

1978 年成立社队企业管理局,与煤炭局合署办公,为县人民政府的办事机构。负责贯彻执行党和政府发展乡镇企业的路线、方针、政策,制订全县乡镇企业的发展规划和编制年度计划,审批企业(除煤炭)的兴办和关、停、并、转,协调有关部门的关系,疏通产、供、销渠道,为乡镇企业培养干部和专业人才,提供市场信息和科学技术,帮助乡镇企业改善经营管理。

1982 年,社队企业管理局、煤炭局分开办公。

1984 年 5 月,改为乡镇企业管理局,下设冶金矿产、供销两公司。各乡镇经济联合社下设工业公司,管理乡镇企业。