第八章 交通运输

新安为洛阳至西安通道,古道遗迹颇多,如周秦古道、隋唐古道、汉魏古道、清道光古道、清“皇差”御道等。此外,通往西北晋绛方面还有两条古道:一条自洛阳、孟津西界元庄入境,经无梁店、云坡、仓头、刘村沟、丹墀坡、石井、栗园、胡庄、山窝出县境,至渑池南村利津渡过黄河至太原,过新安县境内长 35 公里,为北宋初吕蒙正任匠作监时督修,原为片石铺筑,今山窝一带尚有完好的遗迹,但已不能行车。另一条自孟津西界祖师庙入境,走鹰咀坡、狂口,经西沃,西越井沟、荆紫山,与西北路合,长逾 35 公里。旧时行客负贩多行此路,往来过客络绎如织。

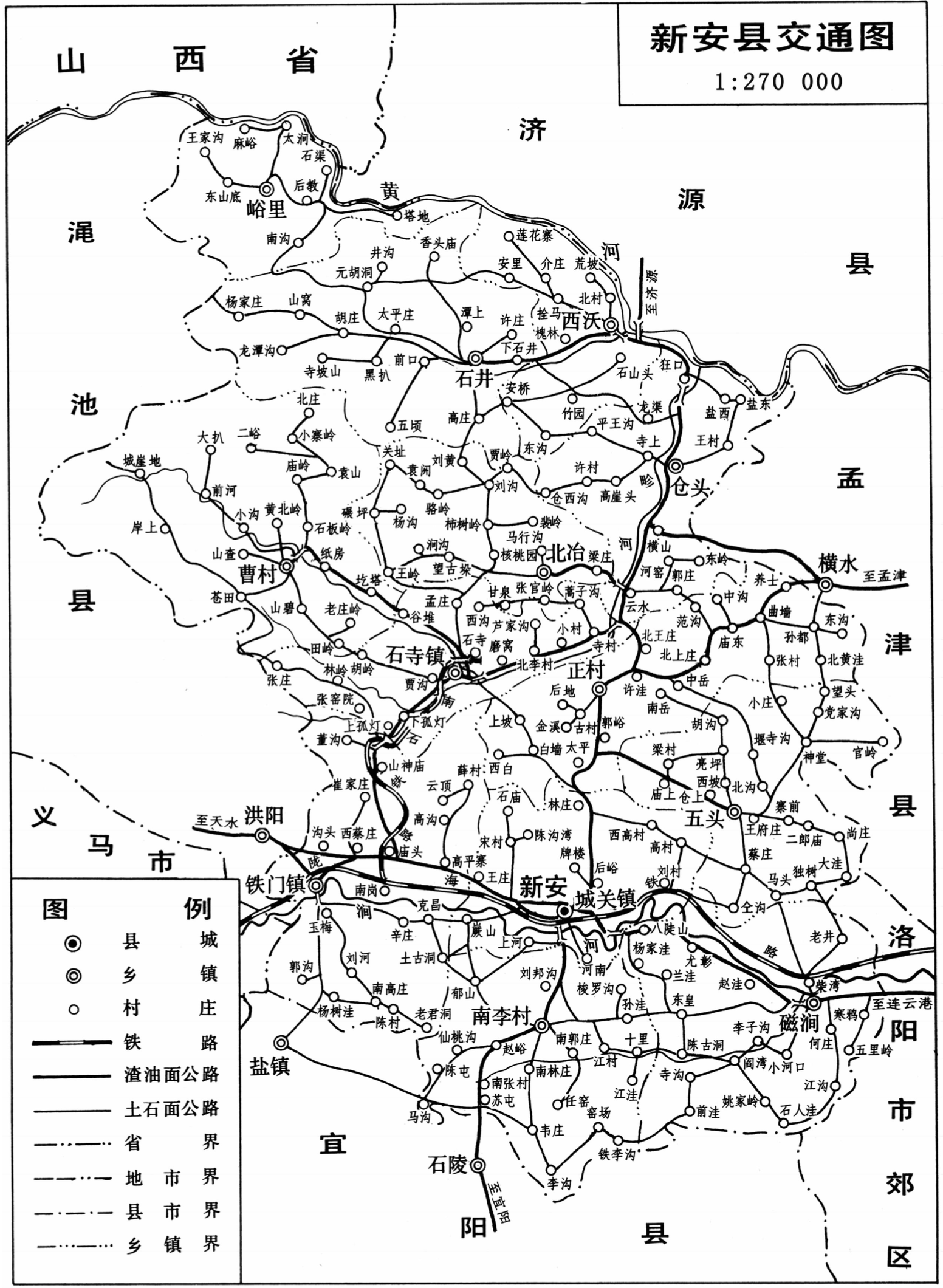

民国时期,新安县道路大部为车马路。东路,县城至孝水,19 公里;西路,县城至铁门西,17 公里;南路,县城至宜阳北界,13 公里;北路,县城至狂口,35 公里;东南路,县城至二郎庙入宜阳境,20 公里;西南路,县城至盐镇,20 公里;西北路,县城至石渠,55 公里;东北路,县城经大洼至洛阳西北界,20 公里。

至新中国成立前,新安境内有 8 条车马道路,长 274 公里,能勉强通汽车的仅有洛潼公路一段 30 公里,其余都是农村小道。由县城至四乡的道路,坡陡路窄,弯急坎多。货物运输主要靠牛拉铁轮车,或背负肩挑,骡马驮载。丰富的矿藏资源不能开发,山货土产无法外运,城乡经济无法沟通。

新中国成立后,人民政府即发动群众整修洛潼公路(现称连天公路),架设桥梁。1974 年,中共新安县委制定青畛河系山、水、田、林、路综合治理规划,3 年内新修畛河川、青河川公路,全长 119 公里,改善公路 66 公里,铺筑渣油路面 97 公里,使县北部交通困难的石寺、曹村、北冶、仓头、石井 6 个乡镇通汽车,对于开发山区经济起了重大作用。1977 年,河南省公路会议在新安县召开。会后两年中,又新建石井至峪里 29 公里公路,改建公路 57 公里,铺筑渣油路面 13 公里。

1984 年冬,全县有 16 万多人参加修路。连天公路新安段由 8 米加宽到 12 米,修建乡道 38 条,312 公里,村道 574 条。

1985 年冬,动员峪里、石井、北冶、石寺、正村等乡镇,扩建新(安)峪(里)公路,全长 63 公里,完成土石方 154 万立方,建小桥涵 152 座。

至 1985 年底,全县有公路 60 条,全长计 1375 公里。其中渣油路面 174.8 公里。共修建桥梁 63 座,小桥涵千余座。13 个乡镇、293 个村通了汽车,拥有各种载重汽车 1301 辆、5238 吨位,年完成货运量 385.6 万吨,货运周转量 10116.3 万吨/公里。客车营运线 13 条,客车 58 辆,日发班车 83 辆次,年客运量 261.5 万人次,客运周转量 5955.7 万人/公里。陇海铁路东西穿行 35 公里,境内设 5 个火车站。

随着交通事业的发展,逐步建立了一套完整的交通运输管理机构,各项管理制度也日臻完善。

第一节 铁路

一、陇海铁路

陇海铁路横贯新安县境,东由洛阳、新安县交界处的 135 号道碑入境,西至铁门西新安、渑池交界处 168 号道碑出境,长 35 公里。民国元年(1912 年)铁路通车至新安县,初设磁涧、新安县两个火车站,发售往东的火车票。民国二年(1913 年),铁路通到渑池,在新安县境内增设铁门火车站。新中国成立以后,又增设安乐村、南岗两个火车站。1958 年,修成复线。1982 年 4 月,郑州至三门峡西区电气化线路动工。

1944 年,日军侵犯洛阳前夕,铁路沿线大、中桥梁全部炸毁,道轨枕木大部损失,铁路中断。抗日战争胜利以后,由陇海铁路局组织修复。1947 年 7 月,中国人民解放军挺进豫西,为打击国民党的军事进攻,拆除部分路段铁轨,铁路交通再次中断。1949 年 3 月,中国人民革命军事委员会铁道部郑州铁路管理局成立后,组织郑州、西安两个复路工程队对修,新安派出民工 2500 名抢修陕县 8 号桥。10 月 7 日,洛阳以西路段修复通车。

1985 年,境内设磁涧、安乐村、新安县、南岗、铁门 5 个火车站,共有 35 股道,总长为 18353 米,分别比民国年间增长 3 倍和 14 倍。

新安县车站,每天有 6 列直快列车和 3 对慢车停车,1985 年,客运量为 211553 人次,日平均客流量 579 人次;全年货运量为:装车 5484 辆,发运各种货物总重 295771 吨。铁门车站,每天有 6 列直快列车和 3 对慢车停车,1985 年客运量为 71687 人次。磁涧、安乐村、南岗 3 个火车站,都是慢车停车站,为货运和客运站。

二、厂矿专用线

(一)洛阳水泥厂专用线 1957 年建成通车,从铁门站东岔道到厂区,长 3.5 公里。厂内有 5 股道,主要运输水泥、甘渣、砂子和铁粉等,年运量 377546 吨。

(二)洛阳玻璃厂砂岩矿专用线(代号 762)1958 年建成通车,长 6 公里。主要运输砂岩石、玻璃砂等,年运量 54 万吨。

(三)南岗至新安煤矿专用线主要运输义马矿务局新安煤矿的煤炭。经河南省人民政府批准征地 687.9 亩,于 1983 年 12 月 20 日开工修建。线路总长 17.241 公里,其中站台前铺轨 13.786 公里;大桥 2 座,长 356.16 米;隧道 2 座,长 1749 米;桥涵 45 座。设计总投资 4200 万元。

第二节 公路

新中国成立以来,公路建设成绩显著,境内主要干线有:

一、连天公路

连天公路(连云港—天水)为国家干道。清光绪二十七年(1901),慈禧太后挟光绪帝回北京途经新安,当时新安修路出动 2 万余人,道宽 3.6 丈(12 米),每修 1 丈就用白银 25 两多。民国十二年(1923 年),吴佩孚率部驻洛,令修洛陕汽车路,宽 11.33 米。1930 年,冯玉祥再次整修洛陕汽车路,复加宽 0.66 米。

1952 年冬,新安县人民政府动员沿路群众维修连天公路 29 公里,宽 11 米,路基抬高 30 厘米。1958 年,七里站经嶡山、克昌、辛庄至铁门段,改道涧河以北,由七里站经上羊义、高平寨、庙头、芦院至铁门。1971 年 10 月,动工修磁涧大桥,11 月完工。1972 年,连天公路东门外段避开函谷关,改线奎楼山,并建柳湾双曲拱混凝土大桥。1973 年 3 月,修筑孝水至新渑交界处的公路全长 28.6 公里,并铺成渣油路面,修成高平寨、八里、庙头桥 3 座,涵洞 68 处,总长 688 米。1974 年,又组织民工完成县水泥厂至新渑交界处改线工程,避开水泥厂厂区,挖填路基 24.4 公里。

1981 年冬,从柳湾开始,至化工厂路口,改线 5.77 公里,并建奎楼山铁路跨线桥、东门立交桥,完成涵洞 971 米。改线后此段路面宽 12.6 米,渣油路面,边沟片石砌筑硬化,最小弯道半径为 90 米,达到二级公路标准,总投资 235 万元。

1984 年冬,全线进行改造,裁弯取直,路面加宽 4 米,达 12 米。

新中国成立以来,连天公路新安段,国家总投资 427 万元,加上水毁工程修复约 500 万元以上,修建渣油路面 31 公里,建桥涵 13 座,大小涵洞 110 个。

二、新安—北冶—石井公路

新中国成立前,新安至石井道路,由县城北关经过太平沟南岭、东白墙,下将军庙坡,经石寺、山岔口、甘泉、柿树岭、刘黄,北至石井,仅可通牛车。

1957 年,县城至北冶改行太平、正村,下云水坡,过梁庄至北冶,长 27 公里,土石路面,一般无雨天汽车可以通行。1976 年重修,并铺成渣油路面 6 公里,修桥 4 座,建涵洞 2 个。1978 年将县城至寺村 20 公里铺成渣油路,并修郭峪桥 1 座。1981 年,北冶至石井改线 25 公里,沿新塔公路旧线进行裁弯取直,将原经龙角坡一段,改由石井南山上坡到刘黄。1983 年,县城至刘黄每天开 2 班客车。至此,从县城经正村、云水、北冶、刘黄至石井的 51 公里线路全线通车。

三、庙头—孤灯—石井公路

庙头—孤灯段,修于 1958 年。1966 年进行改造和扩修,成为铝矿专用线。1968 年铺成渣油路面,总投资 143 万元,用工 30 万个。1978 年移交县公路段管理,改为庙石公路的一部分。

1975 年,在治理畛河的同时,沿畛河大坝修建公路,开通上孤灯至狂口段,长 22.5 公里,建成中型桥 7 座,小型桥 17 座,涵洞 20 座,1977 年全部建成通车。同年,西沃、石井公社治理青河,沿坝筑路。西沃公社开凿狂口至西沃段中的石崖,开石 12 万立方,投资 42 万元,修筑南石崖段 1.7 公里,建涵洞 10 个,1978 年铺成渣油路。1979 年,西沃至石井段 12 公里铺成渣油路面。1984 年,又投资 24 万元,完成仓头至沙坡咀的改线工程。

该路从庙头经崔家庄、董沟、上下孤灯、石寺、寺村、云水、横山、仓头、大章、狂口,越南石崖过西沃、槐林至石井,全长 52 公里,总投资 554 万元。

四、孤灯—城崖地公路

1958 年,为办钢铁在牛心坡建立采矿场,修建庙头至牛心坡公路,全长 25 公里,宽 6.5 米,路基用石料铺成。沿线经孤灯、张窑院、林岭、张庄、高庄、上下苍田、岸上至牛心坡,修桥梁 5 座,涵洞 9 个,1959 年通车。

1974 年曹村乡办林场,将此路延至城崖地。1977 年后,因钢铁厂停办,往来车辆甚少,道路失修。

五、新安—郁山公路

县城至郁山公路为郁山煤矿专用线,修建于 1958 年,长 7.5 公里。1977 年全部铺成渣油路面,共投资 21.3 万元。

六、新安—宜阳公路

新宜公路始建于 1934 年,长 32 公里,原为土路面,只能通牛马车。1974 年,新安段(11.8 公里)经过加宽、改修,经刘邦沟、赵峪、张村、苏屯与宜阳—盐镇公路相连,可通汽车,共投工 17 万个。1982 年铺成渣油路面。

七、石寺—曹村公路

1977 年治理畛河,沿河修筑公路,经谷堆、圪塔、纸房至曹村,总长 12 公里。修建曹村、四道河、柿树沟等大小桥 4 座,总长 145 米,涵洞 28 个,总长 328.5 米,国家投资 12.6 万元。

八、许洼—横水公路

此路从正村乡的许洼起,折向东北,经中岳、北上庄、庙东、曲墙和养士抵孟津之横水,全长 14 公里。原只能通牛车,70 年代经多次整修加宽,能通汽车。1981 年铺垫成渣油路面,投资 30 万元。

九、郭峪—五头公路

新中国成立前,县城至五头的道路,由刘村折向东北,经杨家坡、山神庙、蔡庄、大洼、干榆坡出东北界,入洛阳西北,全长 20 公里,可通车马。

1974 年前后,修建郭峪至五头公路,由新(安)石(井)公路之郭峪南岭出线,经庙上、仓上至五头,再东经尤庄、毛洼至神堂,东入洛阳境,东北经曲墙、养士至横水。始为土路,勉强能通货车。1978 年,郭峪至五头段 8 公里铺成渣油路面,现有班车可通神堂、洛阳。

十、横山—横水公路

横山—横水公路是孟(津)新(安)公路的最后段,自新孟交界至横山长 6 公里。1982 年铺成石子路面,1984 年铺成渣油路面。

十一、铁门—盐镇公路

此路修于 1973 年,全长 9 公里,宽 7 米,经玉梅、郭沟、刘河、杨树洼、刘岭至宜阳盐镇。

十二、新安—峪里公路

新峪公路,自县城经北关、槐树洼、太平沟、白墙,下将军庙坡,经石寺、孟庄、甘泉、核桃园、柿树岭、刘沟、刘黄、石井、井沟、山神庙岭、后教至峪里,全长 69 公里。1961 年,兴修石井至山神庙段 19 公里,投资 80 万元。1970 年延伸 10 公里至峪里,此段共 29 公里,于 1983 年通车。1985 年冬至 1986 年 4 月,全线改造扩建,新安至石寺段宽 12 米,石寺至石井段宽 10 米,石井至峪里段宽 8 米。动用土石方 154 万立方,建小桥涵 152 座。国家采取以工代赈的办法,投资粮、棉、布等物资折款 140 万元,配套资金 85 万元。

第三节 桥梁

新中国成立前的桥梁,多为石拱或土木结构小桥,长不过 10 米,宽不过 5 米。涧、畛、青河上无一固定桥梁,均为季节性土木桥,秋搭夏拆。

新中国成立以来,全县修建长度 30 米以上的中型公路桥 13 座,长度 5 至 30 米的小型桥 29 座,5 米以下的小桥涵数百座。在结构上,有块石、片石、料石、钢筋混凝土多种;造型上有单拱、双拱、联拱、圆弧拱等多种,有跨线立交桥。有目前我国跨度最大的重荷载黄河索道桥。兹将重要桥梁分类简述如下:

一、黄河索道桥

黄河索道桥,横跨西沃南石崖与左岸长泉镇间的黄河上,为柔性单行索道桥,以钢丝绳与钢板条角接连,上铺木板路面。全长 302 米,宽 5.5 米,路面宽 4.2 米,两旁设有 10 个避车台,装有扶手栏杆,可保行人安全,桥面可同时承受 7 辆解放牌卡车成单线通过。建桥用工日 22441 个,挖土石方 43073 立方,回填土方 14582 立方,钢筋混凝石 361 立方,混凝土 772 立方,砌装石 2200 立方,石砌体 400 立方。建筑用钢材 50 吨,钢丝绳 115.4 吨,木材 817 立方,水泥 644 吨,总投资 120 万元。该桥原为武汉部队工程兵某部于 1982 年修建,1984 年移交新安县维护、管理、使用。

二、涧河诸桥

(一)磁涧双庆桥 位于磁涧火车站之南涧河上。1975 年动工,1976 年建成,为石料混凝土结构,圆弧拱 5 孔,跨径 25 米,全长 125 米,桥面宽 7 米。

(二)柳湾双曲拱桥 坐落城关镇柳湾村东涧河上,连天公路通过。1971 年建成,为新安县第一座双曲混凝土结构大桥。全长 100 米,宽 8.5 米,载重 15 吨。

(三)人民桥 即东关大桥,坐落在汉函谷关东门外,1950 年 6 月建成。共 9 孔,跨径 12 米,全长 120 米,桥高 7 米,宽 6 米,后因河床东移而废弃。

(四)解放桥 坐落于南庄村至寨湾之间涧河上,1950 年建成。共 9 孔,跨径 12 米,全长 120 米,宽 7 米,高 6 米,载重 20 吨。1958 年被洪水冲垮。

(五)建设桥 即西关涧河大桥,1956 年建成。为料石水泥拱桥,全长 100 米,桥孔 10 个,跨径 6 米,净宽 8.5 米,桥高 11 米,载重 20 吨,拖挂 100 吨。

(六)县城南门外涧河漫水桥 由县财政投资,河南、城关两个大队投工兴建,1980 年建成。长 30 米,宽 5 米,5 孔,跨径 4 米,为钢筋混凝土结构,通水能力为 250 立方米/秒。

(七)小涧河漫水桥 位于铁门车站与洛阳水泥厂之间的小涧河上(洪阳河),建于 1958 年。总长 80 米,宽 5 米,3 孔 6 洞。

(八)铁门大桥 位于铁门街东门外,横跨涧河,1977 年修建,全用石料砌成。全长 110 米,共有 3 孔,1 孔跨径 30 米,2 孔跨径各 25 米,桥宽 9 米,车道宽 7 米,两边各有 1 米宽人行道,载重 20 吨,拖挂 100 吨。

三、畛河诸桥

(一)上孤灯桥 位于上孤灯村庙石公路上,横跨畛河,1983 年建成,为石拱桥。长 30 米,宽 8.5 米,桥孔 3 个,跨径 6 米,载重 15 吨,拖挂 80 吨。

(二)工农桥 位于石寺下孤灯村东畛河支流后河上,1976 年建成,为料石拱桥。全长 65 米,净宽 8 米,高 4 米,桥孔 4 个,跨径 10 米,载重 20 吨,拖挂 100 吨。累计投工 38810 个,填挖土石方 58450 立方,采砌石料 5926 立方。

(三)渠里桥 位于庙石公路 8 公里标桩南侧,横跨畛河,由渠里煤矿修建,总投资 15 万元,1984 年建成。结构为微弯型预制钢筋混凝土板拱形桥,总长 45.4 米,宽 8.5 米,2 孔,跨径 17.5 米,载重 15 吨,拖挂 80 吨。

(四)曹村大桥 又名群英桥,横跨曹村西北 1 公里处畛河上,为石曹公路终点的一座桥梁。1977 年建成,为料石拱桥。全长 90 米,宽 8.5 米,2 孔,跨径 30 米。

(五)石寺跨线立交桥 位于石寺镇政府东侧,南石铁路与石曹公路在此相交,1984 年修建。孔径为:4 孔 24 米预应力钢筋混凝土,另有 1 孔 16 米钢筋混凝土,及 2 孔 20 米预应力钢筋混凝土,共 7 孔,长 177.5 米。

(六)南寺跨线立交桥 位于石寺南寺,南石铁路与庙石公路相交,预应力钢筋混凝土结构,全长 178.61 米。1984 年修建,为泄洪、交通两用桥。

(七)石寺大桥 坐落石寺镇政府所在地的畛河干流上。1976 年建成,为料石拱桥。桥长 85.4 米,宽 8.5 米,高 7 米,桥孔 3 个,跨径 20 米,载重 20 吨,拖挂 100 吨。

(八)寺村大桥 坐落寺村村东,横跨畛河,庙石公路通过。1976 年建成,为石拱料石桥。全长 152 米,宽 8.5 米,高 6.7 米,桥孔 5 个,跨径 23 米,载重 20 吨,拖挂 100 吨,共投工 5.4 万个,挖填土石方 8 万立方,采砌石料 7968 立方。

(九)云水漫水桥 位于新石公路云水至北冶段之间的畛河上。

(十)狂口大桥 坐落狂口村南,横跨畛河。1977 年建成,为圆弧拱石桥。全长 120 米,宽 8.5 米,高 6 米,桥孔 3 个,跨径 30 米。共投工 4.2 万个,挖填土石方 9 万立方,采砌石料 4300 立方。

四、青河诸桥

(一)西沃胜利桥 坐落西沃村与南石崖间,横跨青河。1977 年建成,为石拱料石桥。桥长 110 米,宽 8.5 米,桥孔 4 个,跨径 20 米,载重 20 吨,拖挂 100 吨。

(二)槐林桥 坐落槐林村,横跨青河,1975 年建成。桥长 60 米,宽 8.5 米,桥孔 3 个,跨径 15 米,载重 20 吨,拖挂 100 吨。为沟通石井、西沃、峪里之间的一座重要公路桥。

五、连天公路诸桥

连天公路上的桥梁,除跨涧河的桥梁列入“涧河诸桥”外,还有以下诸桥:

(一)磁涧桥 坐落磁涧东街与西街之间,横跨磁河,1971 年建成,片石混凝土结构。桥孔 3 个,跨径 15 米,桥长 60 米,宽 8.5 米,载重 15 吨,拖挂 80 吨。

(二)八里桥 坐落八里村。1973 年建成,长 15 米,宽 7 米,2 孔,跨径 4 米。

(三)尤彰桥 坐落尤彰村。1958 年建成,石拱。长 11 米,宽 7 米,1 孔跨径 5 米。

(四)清凉河口桥 坐落连天公路清凉河口上。1973 年建成,块石拱桥。长 11 米,宽 8.5 米,1 孔,跨径 5 米。

(五)奎楼山跨线立交桥 位于县城东门外南侧奎楼山北麓,为连天公路与陇海铁路交叉处的跨线立交桥,1983 年建成。结构为钢筋混凝土板桥,长 38.84 米,宽 10.5 米,两侧人行道各 1.25 米,桥面高度 8.63 米,跨径为 1 孔 20×7.4 米,高角 90 度,载重 20 吨,拖挂 100 吨。

(六)东门外立交桥 位于连天公路中心桩号 0+665 米处,与奎楼山跨线立交桥相接,1983 年建成。钢筋混凝土墩墙,1 孔跨径 5 米,桥长 18 米,交叉角 90 度,桥宽 10.5 米,两侧人行道各 1.25 米,载重 20 吨,拖挂 100 吨。

(七)铁塔山跨线立交桥 位于陇海线新安车站西 K725+969.45 米处,1984 年建成,全长 45.2 米,宽 9 米,桥孔 3 个,中心孔跨径 16 米,两边孔跨径 10 米,桥墩 4.6 米,桥高 6.66 米,载重 15 吨,拖挂 80 吨。完成土石方 23774 立方,砌片石 305 立方,混凝土 121 立方。

(八)七里站桥 位于七里站村,跨王庄小河沟,1958 年建成,石拱,长 15 米,宽 7 米,1 孔跨径 11 米。

(九)高平寨桥 坐落高平寨村,1974 年建成。为料石拱桥,长 50 米,宽 8.5 米,3 孔跨径 10 米。

(十)卫星渠桥 位于庙头村东,跨卫星大渠,1958 年建成。长 17 米,宽 8.5 米,1 孔跨径 6 米。

(十一)庙南桥 坐落庙头村南,1973 年建成,石拱,长 12 米,1 孔跨径 6 米。

(十二)水泥厂矿山铁路跨线桥 位于洛阳水泥厂北,与连天公路交叉。1977 年建成,石拱。1 孔跨径 12 米,全长 19 米。

六、新石公路桥

新(安)石(井)公路,除跨越畛河的桥梁列入“畛河诸桥”外,还有以下桥梁:

(一)迎新桥 在郭峪村南,横跨郭峪河,料石拱砌。长 35 米,宽 8.5 米,桥孔 2 个,跨径 8 米。1977 年建成。

(二)马河桥 坐落新石公路线云水至北冶段的马河村。石料拱砌,长 26 米,宽 7 米,桥孔 2 个,跨径 8.5 米。1975 年建成。

(三)程沟桥 坐落北冶程沟村。石拱,长 22 米,宽 8.5 米,桥孔 2 个,跨径 7.5 米。1976 年建成。

(四)北冶桥 坐落北冶,块石拱桥。长 24 米,宽 8.5 米,桥孔 1 个,跨径 8 米,1976 年建成。

七、其它桥梁

(一)庙头跨线立交桥 位于庙头村北坡,是南(岗)石(寺)工业铁路与庙石公路相交的跨线桥。3 孔,中孔 16 米,两边孔各 10 米,为装配式钢筋混凝土桥,全长 50.4 米,净宽 7 米,孔净高 5 米。1984 年修建。

(二)金水桥 位于五头街,横跨金水河,既是公路桥,也是街道桥,1974 年兴建。石拱,全长 53 米,3 孔跨径 10 米,宽 7 米,载重 20 吨,拖挂 100 吨。

(三)暖泉沟桥 位于新郁公路线的暖泉沟河上,1959 年兴建。石拱,长 23 米,宽 7 米,高 10 米,载重 15 吨,拖挂 80 吨。

第四节 运输

一、运输工具

新中国成立初期,运输工具主要是牛拉铁轮车和驮负骡马,有少量胶轮马车。1953 年,开始出现胶轮人力架子车。1956 年,仓头乡光辉农业生产合作社购买中依法汽车 1 台,载重 3.5 吨,为新安县的第一台汽车。后运输工具逐步改善,牛拉铁轮车等落后工具逐渐被淘汰。

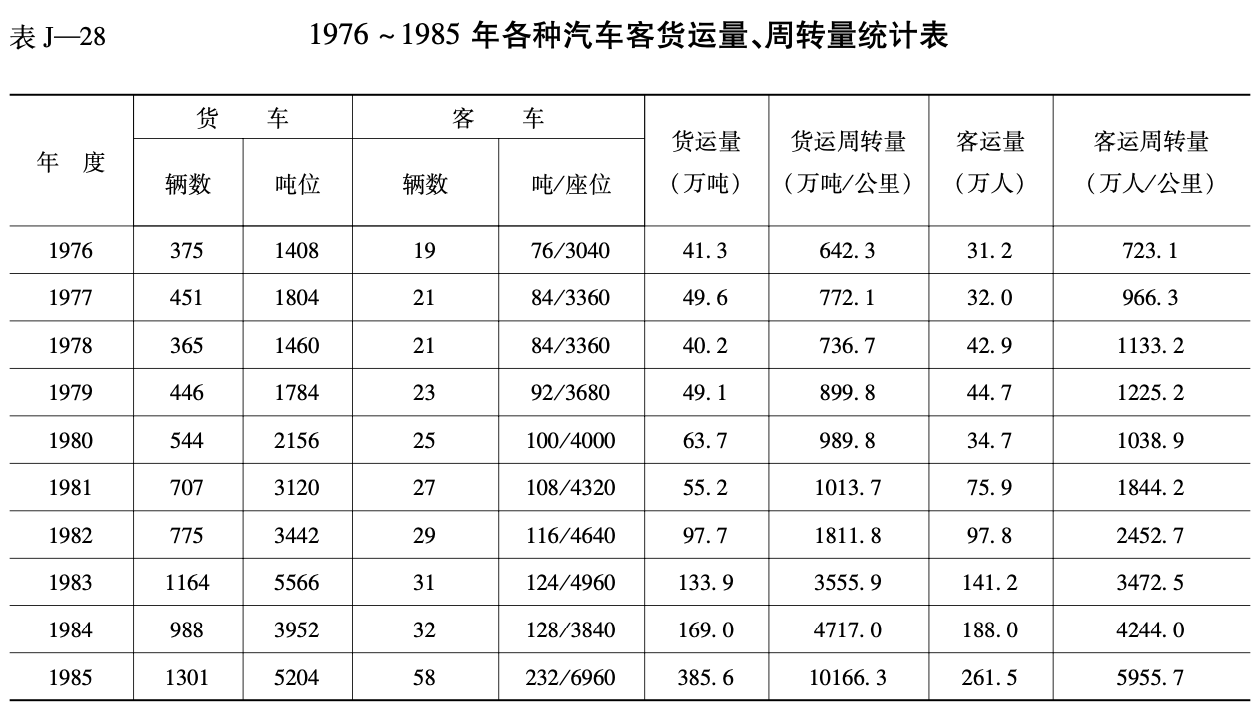

1958 年,成立新安县汽车站,有嘎斯 51 型汽车 10 台,小风钢汽车 3 台,以货运为主。1964 年后,购进客用汽车 3 台,发展了客运业务。1979 年以后,机动车辆有了较大发展,至 1985 年底,全县有各种汽车 1359 台(其中集体和个体 718 台),各种拖拉机 2548 台,架子车 45000 余辆。

二、货运

随着工业的发展,新安县煤炭、硫磺、水泥等运输量增大。由于运输工具落后,短途运输紧张,一度造成煤炭积压,严重影响生产。1958 年新安县汽车队成立,承办运输业务,但车辆很少,只能负担一般货物的运输,却不能承担大宗矿产品的运输。1973 年,组织铁路、公路、搬运社联运,方便了货主,简化了手续,但仍不能改变运输困难状况。

1979 年后,各厂矿、企事业单位和机关多购买了汽车,特别是农民个人购买汽车、拖拉机的数量大增,加之公路的改造,基本改变了运输紧张的状况。1985 年,全县年完成货运量 385.6 万吨,货运周转量 10166.3 万吨/公里。

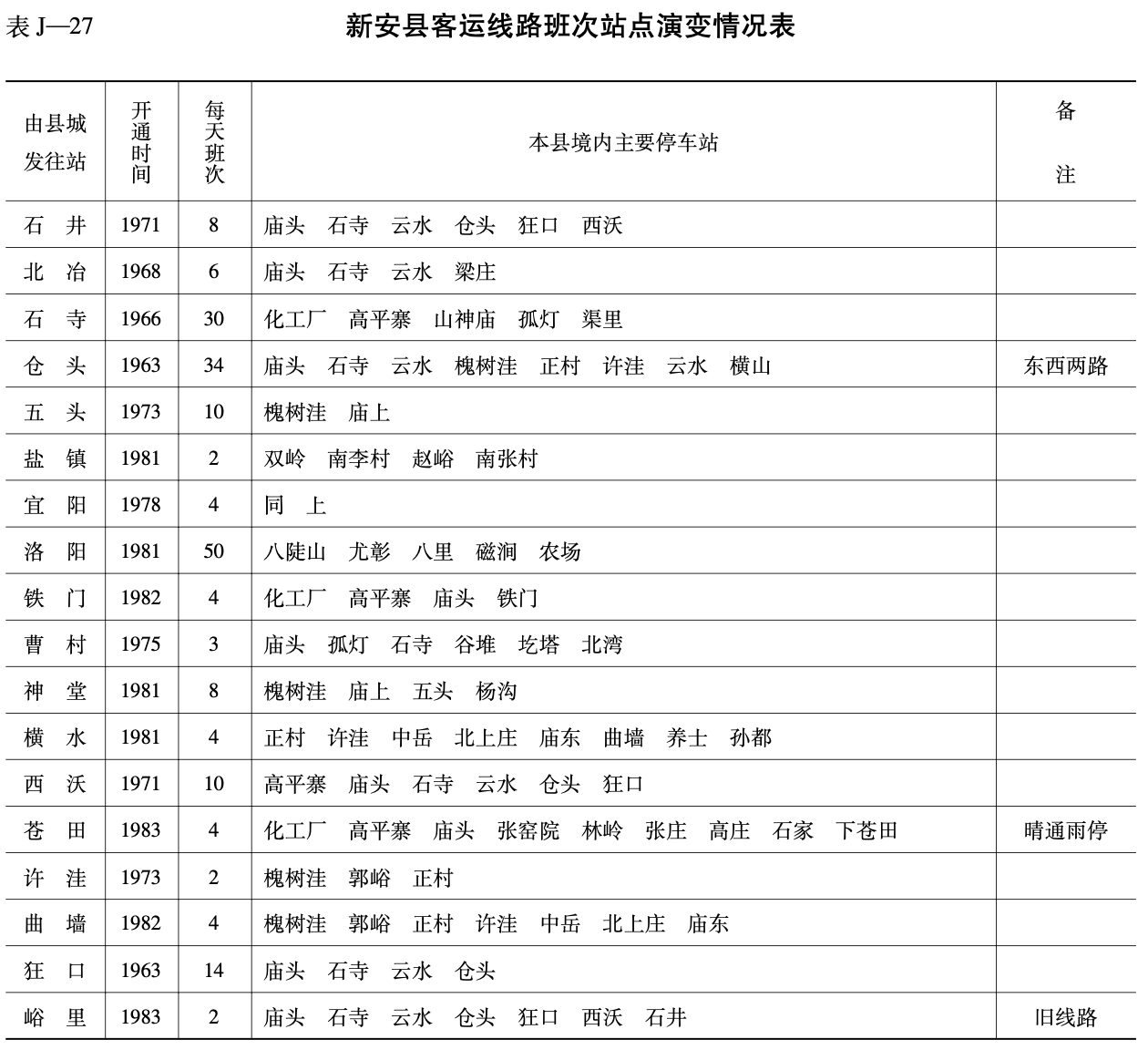

三、客运

新中国成立初期,过往行旅中有少数雇车马代步者,俗称“觅脚”。1953 年至 1957 年,因无人再从事”赶脚”,县内旅客流动则多为步行。

1958 年,新安县汽车队成立,后设客货车站,用货车运送旅客。1963 年开始放代客车 1 台,只发 1 路,每天 2 班,通往庙头、石寺、云水、仓头、狂口,为本县客运之始。1968 年增加客车 2 台,1973 年增加解放牌客车 1 台,1976 年增加解放牌和嘎斯 51 型客车各 4 台。1981 年,新增解放牌客车 16 台。1983 年增加东风 140 大客车 4 台,至年底,有东风 140 客车和解放牌客车共 15 台。随着公路建设的改善,商品生产的发展,人民生活水平的提高,旅客日益增多。新安县汽车站每天发客车 83 辆次,东至洛阳,南至盐镇、宜阳,西至铁门,北至石井、峪里。同时,有洛阳市客车每天直发仓头、西沃、石井、北冶、曹村等地。连天公路每天有洛阳、义马、渑池、三门峡、灵宝、陕西、山西等省市县的客车,以及洛阳水泥厂、洛阳铝矿等厂矿企业的客车过往,络绎不绝。1984 年后,又有私人客车,1985 年,全县客运量 261.5 万人,客运周转量 5955.7 万人/公里。

四、民间运输

新中国成立前的民间运输,在县北部山区主要是人担、骡驮,南部丘陵川区,主要用牛车、马车,把煤炭、瓷器、木炭等运往县城和各集镇销售,把工业品运往农村。1948 年,人民政府组织民工 3000 人,牛马车 300 辆,牲口 200 头,从黄河北岸运送军粮,支援人民解放军解放洛阳。并组织担架队,救护伤员,转运战利品。

1950 年 2 月,成立新安县搬运工会,时有手推车 28 辆,木轮架子车 15 辆,在县城范围内进行短途运输,年货运量仅 180 吨。1958 年,成立国营新安县搬运站,有胶轮架子车 160 辆,三轮车 5 辆,职工 165 人,手推车被淘汰。1968 年,铁门公社成立联运站,组织民间架子车和社队小拖拉机,从崔家庄运矽石到铁门火车站。1976 年开始,搬运社增添机械化运输工具,先后购置手扶、四轮拖拉机 9 辆,简易汽车 2 辆,大江淮汽车 6 辆。1983 年又增加大型货运汽车 5 辆,逐步由人力搬运,过渡到以机械为主的专业运输,年平均货运量 55000 吨。同时,社队和农民个人汽车发展到 375 辆,拖拉机发展到 1500 多台,保证了全县所产之煤炭、矿石、粮食等的运输。1984 年,仓头乡以运输专业户孟全喜为首,组成农民运输服务合作社,拥有汽车 60 多辆,把本乡所产之煤炭、硫铁矿石等运往新安、洛阳火车站,把化肥等工业品运回本乡,沟通了城乡物资交流。

第五节 水运

新安县水运,仅黄河一段。

黄河流经新安县境 37 公里,段内两岸悬崖峭壁,河床窄,弯度大,流速急,河底暗礁密布,主要险滩 42 处,常有触礁沉船事故发生。

黄河航运是古代我国北方的重要水上交通运输线。至今八里胡同两岸,唐代栈道遗迹尚存,漕运人工挽舟的节节纤道,留下了劳动人民的斑斑血迹。明清时代,商船运输,以山西垣曲之小麦、大豆,平陆之石膏,陕西之棉花,新安县之煤炭、瓷器、木炭、木材为大宗。山西的食盐,由垣曲县浦张装船顺流东下,或运至新安、孟县、孟津卸船转运,或直运至郑州、山东、天津等地。

民国期间,黄河的航运被封建把头把持,船少且破,年久失修,船工辛苦一年,苛捐杂税之外,所得无几。沉船事故多发,生命安全无保障。民国二十七年(1938 年)六月,日本侵占开封,河南省政府迁至洛阳,汴、郑的船只多逃至洛阳,黄河水运曾呈现短暂繁荣。新安的木炭、木材、瓷器等,由石渠、塔地、西沃、狂口装船,运至孟津、孟县等地集散,年运出量在 2000 吨左右。

1949 年,河南省人民政府交通厅曾在西沃建立航运站。县境河段内新增麻峪、太涧、荒坡等 3 处渡口,同时对航道进行查探、爆破,清除阻碍物。当时水运有棉花、粮食、石膏等,自垣曲运至狂口卸船转运洛阳,或直运开封、菏泽、济南等地。1955~1960 年,每年有 4500 吨硫磺由西沃、狂口装船,顺水至郑州铁桥处上岸转运。1964 年后,新安县产的煤炭、硫磺、硫铁矿石由荒坡、西沃、狂口、盐仓装船外运,年运量 80000 余吨。80 年代后,由于铁路、公路畅通,机动车辆增多,水运逐年减少,以至停航。

民国年间,新安有木船 4 只,最大载重 15 吨,最小载重 8 吨。1951 年,货船增至 26 只,总载重 313 吨。木船为方形,两头齐,装货少,用人多,行动笨,质量差,不安全。1955 年,将方船改为长方形木帆船,共改制新船 16 只,总载重提高到 413 吨。新船用楸木制造,坚固耐用,可航行 60 年左右。船上工具齐全,操作方便、安全,适合长途运输。80 年代后,由于航运量急剧下降,渡口吞吐量大为减少,仅有船 6 只,分别在各渡口,供农民摆渡之用。

第六节 路政管理

一、公路养护

1956 年前,各土面公路由社队组织民工养护。之后,成立新安县公路段,负责公路的养护。1973 年后,公路段下设 8 个养护道班,1 个养护机械队,1 个车辆观测站。机械队有汽车 6 辆,轧路机 3 台,洒补机 2 台,手扶拖拉机 2 台。

二、交通监理

1976 年,成立县机动车辆安全监理站,对司机进行安全教育,处理交通事故,对机动车辆进行审验,督促车属单位加强车辆维修保养,确保行车安全。每年对驾驶员进行一次技术考核。

三、养路费的征收

按照“用路者养路”的原则,1956 年开始征收养路费。1963 年,对专业运输车队的汽车、挂车,按营运收入总额 10%计征。现行征费标准为:汽车按核定载重吨位每月每吨 90 元,半费 45 元;拖拉机每匹马力全费 4.5 元,半费 2.25 元。养路费实行留成办法,1962 年按 30%留县段,1974 年改为 20%留县。1982 年取消留成,按超收 30%作为奖金留县使用。1983 年,全县征收养路费 149 万元。

第七节 机构沿革

1950 年,交通工作属新安县人民政府实业科领导。

1951 年,县成立建勤科,交通属该科领导。

1952 年,县成立建设科,交通工作由该科领导。

1955 年,交通工作属农业科领导。

1956 年,县政府设交通科。

1958 年,交通科撤销,交通运输工作由县劳动局管理。

1961 年,交通运输工作由县工业交通局管理。

1963 年,撤销工交局,成立新安县交通局。

1969 年,撤销交通局,成立新安县交通管理站。

1971 年,将县工业、交通、邮电、轻工局合并,成立新安县工交局。

1973 年,工业、交通分设,成立交通局至今。交通局下设公路段、运管所、监理站、搬运公司、汽车配件公司。

附:重大交通事故

1956 年 9 月 4 日 13 时 5 分,磁涧火车站至新安县火车站间,发生列车脱线颠覆事故,中断行车 14 个小时。

1969 年 4 月 11 日,洛阳铝矿 19-11959 特拖拉汽车拉运矿石,行至铁门,遇三门峡化工矿山机械厂一吉普车,双方司机赌气,互相超越,行至庙头南桥西头,两车相撞,同时翻车,3 个司机当场死亡,乘车的 5 人受伤,双方经济损失 5500 元。

1979 年 6 月 24 日,汽车大修厂用在厂修理的汽车,载人去县水泥厂开工交系统大会,返回至七里站,手脚刹车失灵翻车,死亡 3 人,重、轻伤 10 人,经济损失 1.5 万元。

1976 年 6 月 12 日,陇海线新安西 4.5 公里(羊义至绿雨湾之间),因铁道换轨时留缝过小,造成 2586 次货物列车脱线颠覆重大事故。

1982 年 7 月 3 日 0 时 30 分,铁门供销社汽车司机酒后开车,在铁门铁路东道口抢越铁路时,与火车相撞,重伤 2 人,汽车报废,火车头 S 节车厢损坏,铁路上、下线交通平均中断 14 小时,经济损失 18 万元。

1983 年 7 月 23 日 9 时许,石寺供销社南京 135 型 49-95063 汽车行至绿雨湾岭路口东处,由于车速快,司机思想麻痹,会车时将铁门 19-19086 货车(在停)向前碰动,将铁门公社党委书记轧死。